N° 210

BULLETIN DE L'ART POUR TOUS

Dans les classes primaiies quelles quelles j fut lcducalrice du Japon : ce sont les prêtres de

soient, on donne la notion essentielle du dessin j Bouddha venus d'outre-mer qui vont enseigner entre

et c'est sur cette partie fondamentale et imper-

sonnelle qu'il importe d'insister. Elle contient

tout le reste, et c'est à la faire pénétrer dans

l'esprit des enfants que le professeur doit princi-

palement s'appliquer.

Eugène GUILLAUME,

Membre de l'Académie française,

Directeur de l'école de Rome.

les dessins géométriques et industriels exposés par

certaines sections étrangères à l'exposition dernière,

autres choses : tient sans doute, non à une conception particulière

« Que celui qui fait des images bouddhiques d'une du dessin ou à un besoin de lisibilité, mais bien à des

bonne forme et de bel aspect recueille un immense compas bon marché, rudimentaires, incapables de la

mérite, qiCil se dégage de ses péchés inexcusables^ finesse de gravure à laquelle nous sommes habitués.

et que son œuvre sera cause de son entrée dans le Et cette petite cause suffit à transformer profondé-

L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Au vieux Japon

Dans les lignes qui vont suivre, je vais donner

quelques indications sur l'art au Japon : le lecteur

voudra bien oublier la personnalité de l'auteur de ce

article pour voir, comme source première de cest

curieux documents, le sympathique conservateur-

adjoint du musée Guimet, M. Emile Deshayes : je me

contenterai donc d'une forme de présentation qui

m'est personnelle, comme du reste certaines déduc-

tions logiques concernant l'origine des écritures et

du dessin: suite naturelle de mes recherches anté-

rieures. Le côté documentaire est au contraire puisé

dans le texte des conférences fort intéressantes et

trop peu suivies par les Artistes, que M. Deshayes

continue à faire au musée de la place d'iéna.

Comme toutes les autres corporations au Japon,

les Écoles d'art ont gardé jalousement leurs secrets ;

l'essor extraordinaire de l'imprimerie devait les

dévoiler peu à peu aux non initiés. La connaissance

de ces secrets du côté en quelque sorte maçonnique

de l'art d'Extrême-Orient est indispensable pour

comprendre et admirer des œuvres à technique

calligraphe.

Le Japonais européanisé et quelque peu snob n'a

plus d'admiration pour ces peintures charmantes et

si décoratives, il reste hypnotisé par nos productions

occidentales qui lui apparaissent bien supérieures.

Comme le montrait du reste M. Regamey clans une

conférence récente, au Cercle de la Librairie, sur

l'enseignement moderne du dessin au Japon : nous

trouvons des modèles lithographiés et des méthodes,

aujourd'hui condamnés par nos professeurs, mais

qui eurent leur heure de vogue dans la première

moitié du dix-neuvième siècle. Chose très curieuse,

tandis que l'art national ancien, tout en conservant

une forme conventionnelle, s'inspire de l'être vivant,

toujours en action mouvementée (1), l'enseignement

moderne du dessin, pour une forte proportion,

ment l'aspect de récriture ou du dessin.

Prenons le ^ , le. Le point du

style cursifou 0A A V* centre étant

style So, et le Cf HE*"* SanS aucun

schéma (B) 'i-^ T_Tf* douteleScrme-

d'unarbresera g ~+ J—** Travaillons-

Nirvana; qu'au contraire, celui qui fait des images

bouddhiques sans attention et dans une mauvaise

forme, se couvrira d'un immense péché. »

(Extrait d'un article de M. T. Kooun dans la revue

japonaise la Koka de Tokio.)

Ainsi tout homme est sollicité à peindre ou à

sculpler les figures des divinités bonnes ou mau- j facilement dé- * B |» nous avec la

vaises; il était nécessaire que les fidèles ne puissent rivé de fera- _B -b'■ pointe du pin-

s'égarer au loisir d'une imagination intempérante. Les blèmedumon- —emblème-^* ccau, l'exécu-

artistes leurs maîtres, c'est-à-dire les prêtres de Boud- cie (a.) formé - soleil fZ'f L'on c'u cerc'e

dha, furent conduits à créer des règles étroites, canons cje la réunion W'Vlhphe ^ GL-' est pour nous

pour les proportions, gabarits encadrant les figures, ,jes principes >C" 'f* ' plus délicate,

signification dogmatique pour chaque pose, pour les mâle et femel- puisque nous

accessoires, les emblèmes ou les devises. La peinlure manquons de point d'appui, les éléments rectilignes

japonaise fut donc à l'origine toute conventionnelle, et sont presque nécessaires.

c'est pourquoi elle apparaît à nos yeux si décorative. Voici l'emblème carré, le point de départ du style

Retirez au cerveau le souci de la réalité, de brisé ou style Shin, et le schéma de l'arbre nous

l'exacte perspective, de la reproduction parfaite des apparaîtra en B\

formes et des colorations naturelles, et l'intelligence

désormais libre sera charmée et amusée par le jeu

des teintes et les caprices de ligne des compositions

de l'Extrême-Orient.

L'une des grandes écoles de peinture du Japon qui

dérive de l'art chinois possède une origine toute

calligraphique, aussi l'exécution du trait est-elle la

chose la plus importante aux yeux des connaisseurs

indigènes. Le jugement d'un dessin se réduira

souvent à la critique du trait, suivant qu'il est régu-

lier, fin, hachuré, brusquement rompu ou écrasé, ce

qui fournira bien des styles.

Pour être un habile peintre, il faut conduire le

pinceau à son but sans hésitation, ni défaillance,

d'un seul coup sans manques ni retouches. Toutefois,

si l'encre vient à manquer au cours du travail, et si

l'artiste parvient par le frottement des poils du pin-

ceau à laisser deviner les limites du trait absent, la

maîtrise de ce tour de force constituera un mérite

rare, devant lequel s'inclinera profondément le cri-

tique japonais.

J'ai montré autrefois que le dessin artistique

pouvait être considéré comme une suite naturelle de

l'écriture; ceci fait comprendre ce caractère calligra-

phique qui sans cela paraîtrait paradoxal.

Avant de songer au portrait fidèle de la nature,

les hommes ont cherché tout d'abord à fixer une

silhouette simple, le souvenir des êtres et des choses:

l'hiéroglyphe se transformera par la suite et fera

souche en deux branches bien distinctes; simplifié à

l'excès, le linéament transformé en clé ou en lettre

s'inspire de la copie des modèles dont nous ne constituera l'élément nécessaire à tout langage écrit,

voulons plus aujourd'hui dans nos écoles.

Mais ceci trouve sans cloute une explication clans

ce fait que l'enseignement à l'européenne, fut fait à

l'origine par cerlaines congrégations, et je me sou-

viens d'avoir vu des collections de dessins dans la

section japonaise à l'Exposition universelle de 1889,

qui appartenaient à une école déjeunes filles dirigée

par des sœurs de charité venues de France : natu-

rellement, en un tel milieu, le modèle lithographie

devait prendre une place trop importante. Cet état

fâcheux pour l'art japonais, sera, nous en sommes

convaincus, de courte durée et les qualités nationales

reprendront le dessus.

L'art dans ce pays encore jeune, traverse une sorte

de « Renaissance » fâcheuse; les peintres de là-bas

se font les imitateurs pompiers de nos créations

européennes, ils deviennent réalistes, impression-

nistes, que sais-je encore : nous venons de compren-

dre un peu pourquoi. Après une période d'assimilation

laborieuse, un siècle peut-être, le reflux inévitable

conduira ces artistes à revenir aux sources natio-

nales; le mouvement se dessine déjà; dès lors, l'art

japonais prendra un nouvel essor; mais ceci est

l'avenir.

Voyons le passé.

La Chine qui retrempa pour une grande partie son

savoir artistique aux sources de l'Inde bouddhique,

(1) Dans les dessins japonais, nous voyons souvent des

poses bizarres et clownesques, des mimiques outrées,

des costumes étranges et nous sommes enclins à les

considérer comme des fantaisies excessives dues à l'ima-

gination de l'artiste; il n'en est rien cependant.

Le thèàlre japonais présente à l'artiste des modèles de

ce genre et dans les curieuses pièces de la troupe de

Mme Sada Yacco, nous avons pu contempler de véritables

estampes animées, : les acteurs mimes et acrobates émé-

rites, nous reproduisaient toutes ces poses étranges et

toutes ces grimaces effrayantes.

enjolivé au contraire, il se rapprochera mieux de la

physionomie de l'objet naturel et deviendra la char-

pente du dessin artistique tel que nous le connais-

sons. Le symbole a précédé le portrait de ce qui

nous entoure.

L'Art japonais ancien montre encore liées l'une à

l'autre ces deux manifestations aujourd'hui d'appa-

rence si opposées, et là se trouve la raison d'être de

ce respect à des règles imposées; du caractère con-

ventionnel de la composition des aspects et des atti-

tudes; de la valeur excessive prise par le mode

d'exécution du Irait.

Autre chose apparaît, petit détail qui aura une

grosse importance, l'Ecole la plus ancienne, qui

s'implanta au Japon, venant de Chine, tiendra

presque toujours le pinceau couché. Sa filleule,

l'Ecole nationale, travaille de préférence le pinceau

vertical, soit à main levée. 11 n'en faut pas plus pour

donner naissance, lorsque l'artiste, comme nos

architectes d'ici, conduit son instrument en ap-

puyant sur la panse, à un certain fini dans les

éléments curvilignes du dessin, au fondu et à la

grâce indécise qui sera la manière caractéristique

des artistes ayant cette façon de l'aire.

Si, "à l'opposé de notre pratique européenne, l'exé-

cutant tient le pinceau droit et ne trace que par le

pointe, nous aurons la hardiesse heurtée du trait,

l'assurance et l'habileté extraordinaire des adeptes

de la seconde école.

Abel de Rémusat (1822) a constaté que la modi-

fication des caractères chinois à une certaine époque,

passant de la forme cursive à la forme carrée, était

duetout simplement à l'emploi de l'encre, du pinceau

et du papier comme support, au lieu de la gravure

sur tablette de bambou.

De nos jours, comme nous l'indiquait avec raison,

l'inspecteur principal du dessin de la Ville de Paris,

M. Guébin, la facture un peu grossière du trait dans

Regardons attentivement les compositions japo-

naises, et les charpentes d'arbres (B) et (B') seront

facilement retrouvées par nous dans ces dernières.

Je ferai remarquer en passant que le signe (A)

représente, dans l'écriture en hiéroglyphe, le soleil,

cause première de toute chose, le signe (A') étant à

peu près sa forme en clé chinoise : tracés l'un et

l'autre par trois coups de pinceau, en réalité, la clé

chinoise comporte quatre traits, ainsi qu'il est indiqué

au-dessous.

Comme les styles So et Shin offrent l'un et l'autre

de sérieux avantages, un troisième style, compromis

des deux, devait prendre naissance : c'est le style

Guio.

Je m'aperçois, un peu confus, (pie mon article

prend de bien vastes proportions, et pourtant il me

semble difficile de ne pas vous dire quelques mots

des six lois, pour bien peindre, de Siého (vc siècle) ;

des trois talents, suivant Moriatsou ; des douze dé-

fauts à éviter, d'après « Nyo-Shizen », peintre chinois

de la dynastie de Youen (12G0-1368), sur la peinture

des bambous, et c'est si curieux pour nous profanes!

Ainsi les six lois, pour bien peindre, de Siého, peu-

vent être interprétées comme suit :

1° L'esprit et la vie. — L'âme du peintre donne la

vie à l'œuvre;

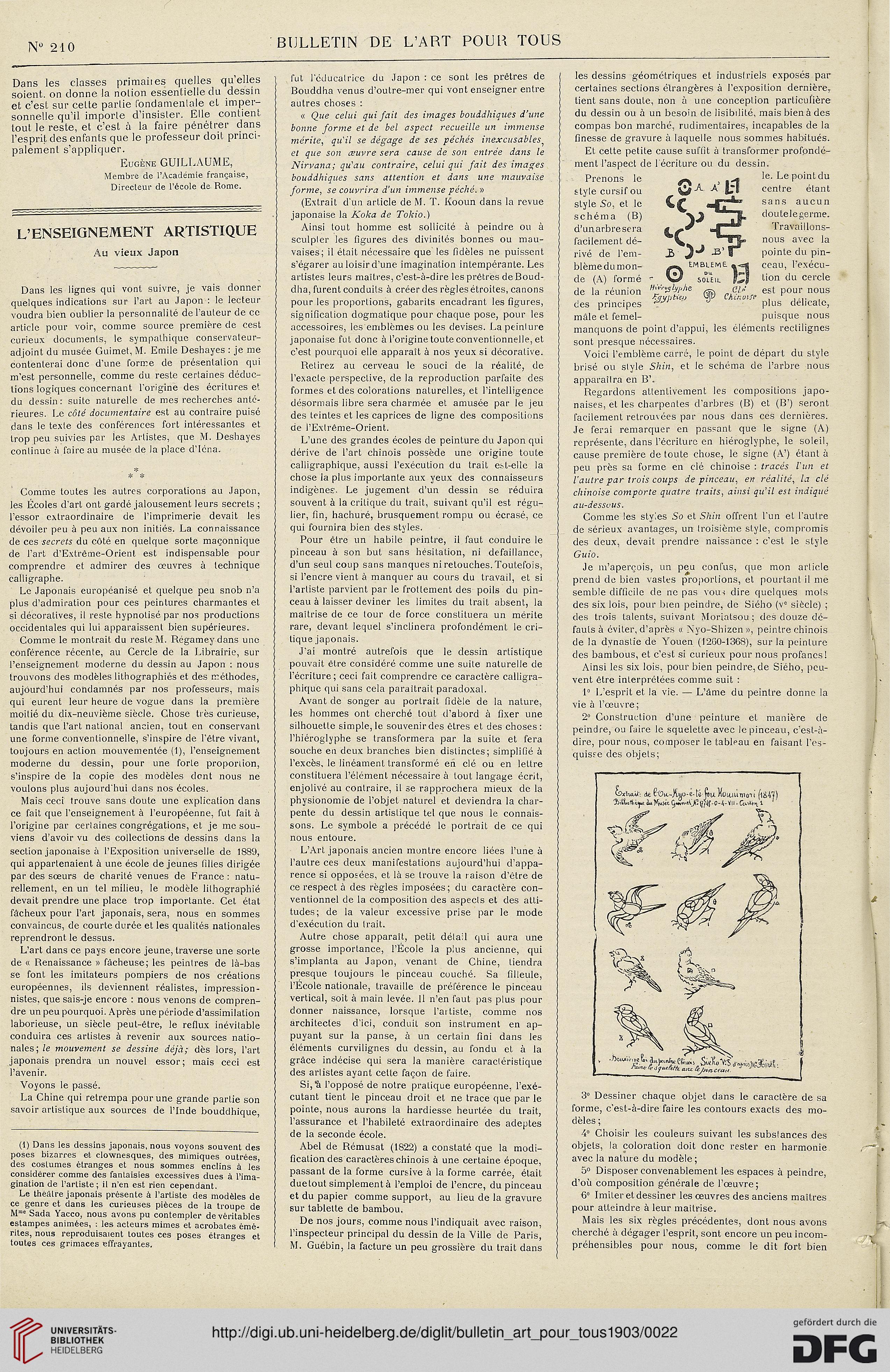

2° Construction d'une peinture et manière de

peindre, ou faire le squelette avec le pinceau, c'est-à-

dire, pour nous, composer le tablpau en faisant l'es-

quisse des objets;

bxhoM: de (?Ou.-Auo-e-té (oulWmnio-it (lM7)

3° Dessiner chaque objet dans le caractère de sa

forme, c'est-à-dire faire les contours exacts des mo-

dèles ;

4" Choisir les couleurs suivant les substances des

objets, la coloration doit donc rester en harmonie

avec la nature du modèle ;

5° Disposer convenablement les espaces à peindre,

d'où composition générale de l'œuvre;

6° Imiter et dessiner les œuvres des anciens maîtres

pour atteindre à leur maîtrise.

Mais les six règles précédentes, dont nous avons

cherché à dégager l'esprit, sont encore un peu incom-

préhensibles pour nous, comme le dit fort bien

BULLETIN DE L'ART POUR TOUS

Dans les classes primaiies quelles quelles j fut lcducalrice du Japon : ce sont les prêtres de

soient, on donne la notion essentielle du dessin j Bouddha venus d'outre-mer qui vont enseigner entre

et c'est sur cette partie fondamentale et imper-

sonnelle qu'il importe d'insister. Elle contient

tout le reste, et c'est à la faire pénétrer dans

l'esprit des enfants que le professeur doit princi-

palement s'appliquer.

Eugène GUILLAUME,

Membre de l'Académie française,

Directeur de l'école de Rome.

les dessins géométriques et industriels exposés par

certaines sections étrangères à l'exposition dernière,

autres choses : tient sans doute, non à une conception particulière

« Que celui qui fait des images bouddhiques d'une du dessin ou à un besoin de lisibilité, mais bien à des

bonne forme et de bel aspect recueille un immense compas bon marché, rudimentaires, incapables de la

mérite, qiCil se dégage de ses péchés inexcusables^ finesse de gravure à laquelle nous sommes habitués.

et que son œuvre sera cause de son entrée dans le Et cette petite cause suffit à transformer profondé-

L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Au vieux Japon

Dans les lignes qui vont suivre, je vais donner

quelques indications sur l'art au Japon : le lecteur

voudra bien oublier la personnalité de l'auteur de ce

article pour voir, comme source première de cest

curieux documents, le sympathique conservateur-

adjoint du musée Guimet, M. Emile Deshayes : je me

contenterai donc d'une forme de présentation qui

m'est personnelle, comme du reste certaines déduc-

tions logiques concernant l'origine des écritures et

du dessin: suite naturelle de mes recherches anté-

rieures. Le côté documentaire est au contraire puisé

dans le texte des conférences fort intéressantes et

trop peu suivies par les Artistes, que M. Deshayes

continue à faire au musée de la place d'iéna.

Comme toutes les autres corporations au Japon,

les Écoles d'art ont gardé jalousement leurs secrets ;

l'essor extraordinaire de l'imprimerie devait les

dévoiler peu à peu aux non initiés. La connaissance

de ces secrets du côté en quelque sorte maçonnique

de l'art d'Extrême-Orient est indispensable pour

comprendre et admirer des œuvres à technique

calligraphe.

Le Japonais européanisé et quelque peu snob n'a

plus d'admiration pour ces peintures charmantes et

si décoratives, il reste hypnotisé par nos productions

occidentales qui lui apparaissent bien supérieures.

Comme le montrait du reste M. Regamey clans une

conférence récente, au Cercle de la Librairie, sur

l'enseignement moderne du dessin au Japon : nous

trouvons des modèles lithographiés et des méthodes,

aujourd'hui condamnés par nos professeurs, mais

qui eurent leur heure de vogue dans la première

moitié du dix-neuvième siècle. Chose très curieuse,

tandis que l'art national ancien, tout en conservant

une forme conventionnelle, s'inspire de l'être vivant,

toujours en action mouvementée (1), l'enseignement

moderne du dessin, pour une forte proportion,

ment l'aspect de récriture ou du dessin.

Prenons le ^ , le. Le point du

style cursifou 0A A V* centre étant

style So, et le Cf HE*"* SanS aucun

schéma (B) 'i-^ T_Tf* douteleScrme-

d'unarbresera g ~+ J—** Travaillons-

Nirvana; qu'au contraire, celui qui fait des images

bouddhiques sans attention et dans une mauvaise

forme, se couvrira d'un immense péché. »

(Extrait d'un article de M. T. Kooun dans la revue

japonaise la Koka de Tokio.)

Ainsi tout homme est sollicité à peindre ou à

sculpler les figures des divinités bonnes ou mau- j facilement dé- * B |» nous avec la

vaises; il était nécessaire que les fidèles ne puissent rivé de fera- _B -b'■ pointe du pin-

s'égarer au loisir d'une imagination intempérante. Les blèmedumon- —emblème-^* ccau, l'exécu-

artistes leurs maîtres, c'est-à-dire les prêtres de Boud- cie (a.) formé - soleil fZ'f L'on c'u cerc'e

dha, furent conduits à créer des règles étroites, canons cje la réunion W'Vlhphe ^ GL-' est pour nous

pour les proportions, gabarits encadrant les figures, ,jes principes >C" 'f* ' plus délicate,

signification dogmatique pour chaque pose, pour les mâle et femel- puisque nous

accessoires, les emblèmes ou les devises. La peinlure manquons de point d'appui, les éléments rectilignes

japonaise fut donc à l'origine toute conventionnelle, et sont presque nécessaires.

c'est pourquoi elle apparaît à nos yeux si décorative. Voici l'emblème carré, le point de départ du style

Retirez au cerveau le souci de la réalité, de brisé ou style Shin, et le schéma de l'arbre nous

l'exacte perspective, de la reproduction parfaite des apparaîtra en B\

formes et des colorations naturelles, et l'intelligence

désormais libre sera charmée et amusée par le jeu

des teintes et les caprices de ligne des compositions

de l'Extrême-Orient.

L'une des grandes écoles de peinture du Japon qui

dérive de l'art chinois possède une origine toute

calligraphique, aussi l'exécution du trait est-elle la

chose la plus importante aux yeux des connaisseurs

indigènes. Le jugement d'un dessin se réduira

souvent à la critique du trait, suivant qu'il est régu-

lier, fin, hachuré, brusquement rompu ou écrasé, ce

qui fournira bien des styles.

Pour être un habile peintre, il faut conduire le

pinceau à son but sans hésitation, ni défaillance,

d'un seul coup sans manques ni retouches. Toutefois,

si l'encre vient à manquer au cours du travail, et si

l'artiste parvient par le frottement des poils du pin-

ceau à laisser deviner les limites du trait absent, la

maîtrise de ce tour de force constituera un mérite

rare, devant lequel s'inclinera profondément le cri-

tique japonais.

J'ai montré autrefois que le dessin artistique

pouvait être considéré comme une suite naturelle de

l'écriture; ceci fait comprendre ce caractère calligra-

phique qui sans cela paraîtrait paradoxal.

Avant de songer au portrait fidèle de la nature,

les hommes ont cherché tout d'abord à fixer une

silhouette simple, le souvenir des êtres et des choses:

l'hiéroglyphe se transformera par la suite et fera

souche en deux branches bien distinctes; simplifié à

l'excès, le linéament transformé en clé ou en lettre

s'inspire de la copie des modèles dont nous ne constituera l'élément nécessaire à tout langage écrit,

voulons plus aujourd'hui dans nos écoles.

Mais ceci trouve sans cloute une explication clans

ce fait que l'enseignement à l'européenne, fut fait à

l'origine par cerlaines congrégations, et je me sou-

viens d'avoir vu des collections de dessins dans la

section japonaise à l'Exposition universelle de 1889,

qui appartenaient à une école déjeunes filles dirigée

par des sœurs de charité venues de France : natu-

rellement, en un tel milieu, le modèle lithographie

devait prendre une place trop importante. Cet état

fâcheux pour l'art japonais, sera, nous en sommes

convaincus, de courte durée et les qualités nationales

reprendront le dessus.

L'art dans ce pays encore jeune, traverse une sorte

de « Renaissance » fâcheuse; les peintres de là-bas

se font les imitateurs pompiers de nos créations

européennes, ils deviennent réalistes, impression-

nistes, que sais-je encore : nous venons de compren-

dre un peu pourquoi. Après une période d'assimilation

laborieuse, un siècle peut-être, le reflux inévitable

conduira ces artistes à revenir aux sources natio-

nales; le mouvement se dessine déjà; dès lors, l'art

japonais prendra un nouvel essor; mais ceci est

l'avenir.

Voyons le passé.

La Chine qui retrempa pour une grande partie son

savoir artistique aux sources de l'Inde bouddhique,

(1) Dans les dessins japonais, nous voyons souvent des

poses bizarres et clownesques, des mimiques outrées,

des costumes étranges et nous sommes enclins à les

considérer comme des fantaisies excessives dues à l'ima-

gination de l'artiste; il n'en est rien cependant.

Le thèàlre japonais présente à l'artiste des modèles de

ce genre et dans les curieuses pièces de la troupe de

Mme Sada Yacco, nous avons pu contempler de véritables

estampes animées, : les acteurs mimes et acrobates émé-

rites, nous reproduisaient toutes ces poses étranges et

toutes ces grimaces effrayantes.

enjolivé au contraire, il se rapprochera mieux de la

physionomie de l'objet naturel et deviendra la char-

pente du dessin artistique tel que nous le connais-

sons. Le symbole a précédé le portrait de ce qui

nous entoure.

L'Art japonais ancien montre encore liées l'une à

l'autre ces deux manifestations aujourd'hui d'appa-

rence si opposées, et là se trouve la raison d'être de

ce respect à des règles imposées; du caractère con-

ventionnel de la composition des aspects et des atti-

tudes; de la valeur excessive prise par le mode

d'exécution du Irait.

Autre chose apparaît, petit détail qui aura une

grosse importance, l'Ecole la plus ancienne, qui

s'implanta au Japon, venant de Chine, tiendra

presque toujours le pinceau couché. Sa filleule,

l'Ecole nationale, travaille de préférence le pinceau

vertical, soit à main levée. 11 n'en faut pas plus pour

donner naissance, lorsque l'artiste, comme nos

architectes d'ici, conduit son instrument en ap-

puyant sur la panse, à un certain fini dans les

éléments curvilignes du dessin, au fondu et à la

grâce indécise qui sera la manière caractéristique

des artistes ayant cette façon de l'aire.

Si, "à l'opposé de notre pratique européenne, l'exé-

cutant tient le pinceau droit et ne trace que par le

pointe, nous aurons la hardiesse heurtée du trait,

l'assurance et l'habileté extraordinaire des adeptes

de la seconde école.

Abel de Rémusat (1822) a constaté que la modi-

fication des caractères chinois à une certaine époque,

passant de la forme cursive à la forme carrée, était

duetout simplement à l'emploi de l'encre, du pinceau

et du papier comme support, au lieu de la gravure

sur tablette de bambou.

De nos jours, comme nous l'indiquait avec raison,

l'inspecteur principal du dessin de la Ville de Paris,

M. Guébin, la facture un peu grossière du trait dans

Regardons attentivement les compositions japo-

naises, et les charpentes d'arbres (B) et (B') seront

facilement retrouvées par nous dans ces dernières.

Je ferai remarquer en passant que le signe (A)

représente, dans l'écriture en hiéroglyphe, le soleil,

cause première de toute chose, le signe (A') étant à

peu près sa forme en clé chinoise : tracés l'un et

l'autre par trois coups de pinceau, en réalité, la clé

chinoise comporte quatre traits, ainsi qu'il est indiqué

au-dessous.

Comme les styles So et Shin offrent l'un et l'autre

de sérieux avantages, un troisième style, compromis

des deux, devait prendre naissance : c'est le style

Guio.

Je m'aperçois, un peu confus, (pie mon article

prend de bien vastes proportions, et pourtant il me

semble difficile de ne pas vous dire quelques mots

des six lois, pour bien peindre, de Siého (vc siècle) ;

des trois talents, suivant Moriatsou ; des douze dé-

fauts à éviter, d'après « Nyo-Shizen », peintre chinois

de la dynastie de Youen (12G0-1368), sur la peinture

des bambous, et c'est si curieux pour nous profanes!

Ainsi les six lois, pour bien peindre, de Siého, peu-

vent être interprétées comme suit :

1° L'esprit et la vie. — L'âme du peintre donne la

vie à l'œuvre;

2° Construction d'une peinture et manière de

peindre, ou faire le squelette avec le pinceau, c'est-à-

dire, pour nous, composer le tablpau en faisant l'es-

quisse des objets;

bxhoM: de (?Ou.-Auo-e-té (oulWmnio-it (lM7)

3° Dessiner chaque objet dans le caractère de sa

forme, c'est-à-dire faire les contours exacts des mo-

dèles ;

4" Choisir les couleurs suivant les substances des

objets, la coloration doit donc rester en harmonie

avec la nature du modèle ;

5° Disposer convenablement les espaces à peindre,

d'où composition générale de l'œuvre;

6° Imiter et dessiner les œuvres des anciens maîtres

pour atteindre à leur maîtrise.

Mais les six règles précédentes, dont nous avons

cherché à dégager l'esprit, sont encore un peu incom-

préhensibles pour nous, comme le dit fort bien