20

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

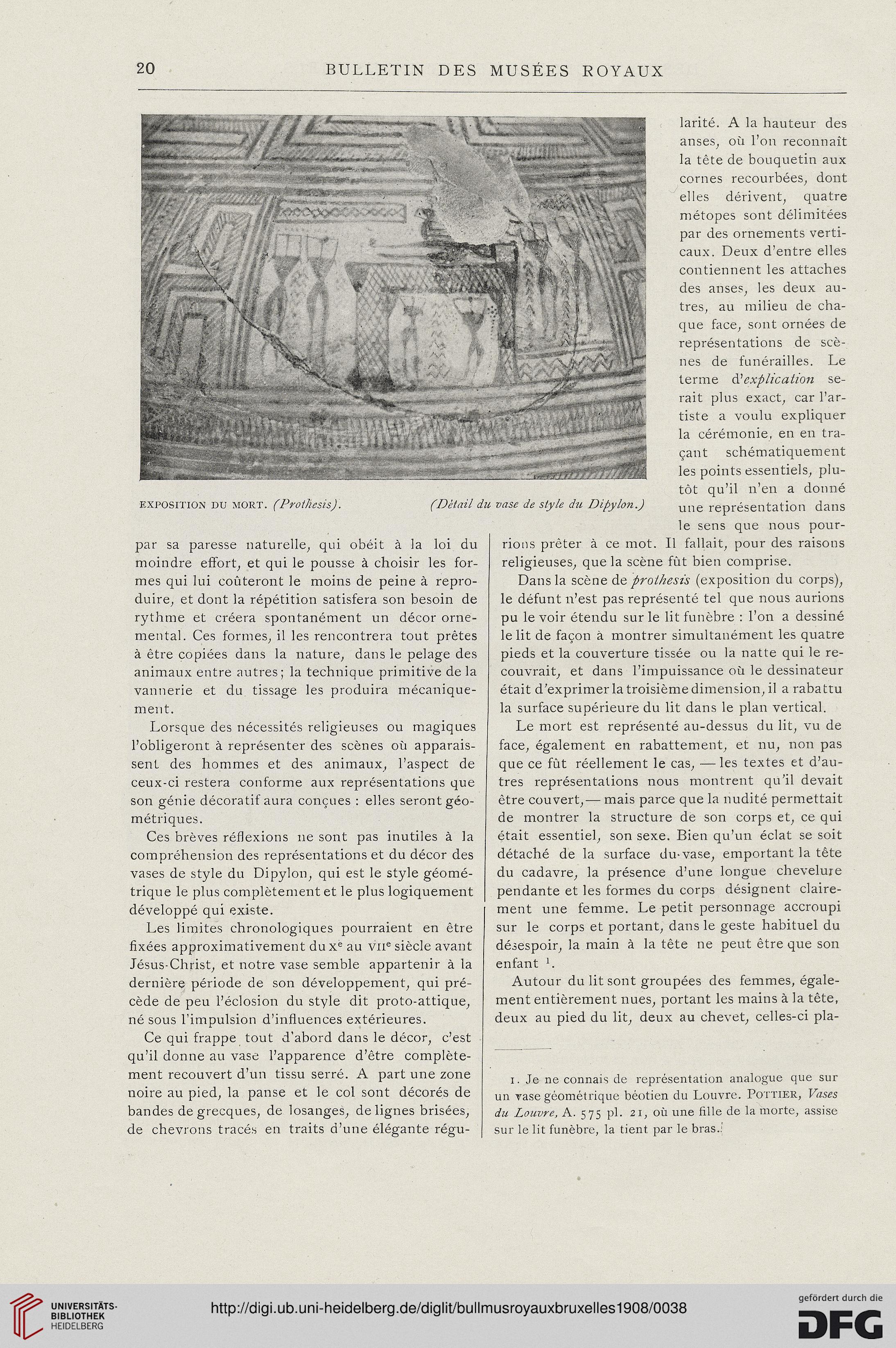

exposition du mort. (Proihesis).

par sa paresse naturelle, qui obéit à la loi du

moindre effort, et qui le pousse à choisir les for-

mes qui lui coûteront le moins de peine à repro-

duire, et dont la répétition satisfera son besoin de

rythme et créera spontanément un décor orne-

mental. Ces formes, il les rencontrera tout prêtes

à être copiées dans la nature, dans le pelage des

animaux entre autres ; la technique primitive de la

vannerie et du tissage les produira mécanique-

ment.

Lorsque des nécessités religieuses ou magiques

l’obligeront à représenter des scènes où apparais-

sent des hommes et des animaux, l’aspect de

ceux-ci restera conforme aux représentations que

son génie décoratif aura conçues : elles seront géo-

métriques.

Ces brèves réflexions 11e sont pas inutiles à la

compréhension des représentations et du décor des

vases de style du Dipylon, qui est le style géomé-

trique le plus complètement et le plus logiquement

développé qui existe.

Les limites chronologiques pourraient en être

fixées approximativement du Xe au vne siècle avant

Jésus-Christ, et notre vase semble appartenir à la

dernière période de son développement, qui pré-

cède de peu l’éclosion du style dit proto-attique,

né sous l'impulsion d'influences extérieures.

Ce qui frappe tout d'abord dans le décor, c’est

qu’il donne au vase l’apparence d’être complète-

ment recouvert d’un tissu serré. A part une zone

noire au pied, la panse et le col sont décorés de

bandes de grecques, de losanges, de lignes brisées,

de chevrons tracés en traits d’une élégante régu-

larité. A la hauteur des

anses, où l’on reconnaît

la tête de bouquetin aux

cornes recourbées, dont

elles dérivent, quatre

métopes sont délimitées

par des ornements verti-

caux. Deux d’entre elles

contiennent les attaches

des anses, les deux au-

tres, au milieu de cha-

que face, sont ornées de

représentations de scè-

nes de funérailles. Le

terme d'explication se-

rait plus exact, car l’ar-

tiste a voulu expliquer

la cérémonie, en en tra-

çant schématiquement

les points essentiels, plu-

tôt qu’il n’en a donné

une représentation dans

le sens que nous pour-

rions prêter à ce mot. Il fallait, pour des raisons

religieuses, que la scène fût bien comprise.

Dans la scène de proihesis (exposition du corps),

le défunt n’est pas représenté tel que nous aurions

pu le voir étendu sur le lit funèbre : l’on a dessiné

le lit de façon à montrer simultanément les quatre

pieds et la couverture tissée ou la natte qui le re-

couvrait, et dans l’impuissance où le dessinateur

était d'exprimer la troisième dimension, il a rabattu

la surface supérieure du lit dans le plan vertical.

Le mort est représenté au-dessus du lit, vu de

face, également en rabattement, et nu, non pas

que ce fût réellement le cas, —les textes et d’au-

tres représentations nous montrent qu’il devait

être couvert,-— mais parce que la nudité permettait

de montrer la structure de son corps et, ce qui

était essentiel, son sexe. Bien qu’un éclat se soit

détaché de la surface du-vase, emportant la tête

du cadavre, la présence d’une longue chevelure

pendante et les formes du corps désignent claire-

ment une femme. Le petit personnage accroupi

sur le corps et portant, dans le geste habituel du

désespoir, la main à la tête ne peut être que son

enfant 1.

Autour du lit sont groupées des femmes, égale-

ment entièrement nues, portant les mains à la tête,

deux au pied du lit, deux au chevet, celles-ci pla-

1. Je ne connais de représentation analogue que sur

un rase géométrique béotien du Louvre. Pottier, Vases

du Louvre, A. 575 pl. 21, où une fille de la morte, assise

sur le lit funèbre, la tient par le bras.-

(Detail du vase de style du Dipylon.)

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

exposition du mort. (Proihesis).

par sa paresse naturelle, qui obéit à la loi du

moindre effort, et qui le pousse à choisir les for-

mes qui lui coûteront le moins de peine à repro-

duire, et dont la répétition satisfera son besoin de

rythme et créera spontanément un décor orne-

mental. Ces formes, il les rencontrera tout prêtes

à être copiées dans la nature, dans le pelage des

animaux entre autres ; la technique primitive de la

vannerie et du tissage les produira mécanique-

ment.

Lorsque des nécessités religieuses ou magiques

l’obligeront à représenter des scènes où apparais-

sent des hommes et des animaux, l’aspect de

ceux-ci restera conforme aux représentations que

son génie décoratif aura conçues : elles seront géo-

métriques.

Ces brèves réflexions 11e sont pas inutiles à la

compréhension des représentations et du décor des

vases de style du Dipylon, qui est le style géomé-

trique le plus complètement et le plus logiquement

développé qui existe.

Les limites chronologiques pourraient en être

fixées approximativement du Xe au vne siècle avant

Jésus-Christ, et notre vase semble appartenir à la

dernière période de son développement, qui pré-

cède de peu l’éclosion du style dit proto-attique,

né sous l'impulsion d'influences extérieures.

Ce qui frappe tout d'abord dans le décor, c’est

qu’il donne au vase l’apparence d’être complète-

ment recouvert d’un tissu serré. A part une zone

noire au pied, la panse et le col sont décorés de

bandes de grecques, de losanges, de lignes brisées,

de chevrons tracés en traits d’une élégante régu-

larité. A la hauteur des

anses, où l’on reconnaît

la tête de bouquetin aux

cornes recourbées, dont

elles dérivent, quatre

métopes sont délimitées

par des ornements verti-

caux. Deux d’entre elles

contiennent les attaches

des anses, les deux au-

tres, au milieu de cha-

que face, sont ornées de

représentations de scè-

nes de funérailles. Le

terme d'explication se-

rait plus exact, car l’ar-

tiste a voulu expliquer

la cérémonie, en en tra-

çant schématiquement

les points essentiels, plu-

tôt qu’il n’en a donné

une représentation dans

le sens que nous pour-

rions prêter à ce mot. Il fallait, pour des raisons

religieuses, que la scène fût bien comprise.

Dans la scène de proihesis (exposition du corps),

le défunt n’est pas représenté tel que nous aurions

pu le voir étendu sur le lit funèbre : l’on a dessiné

le lit de façon à montrer simultanément les quatre

pieds et la couverture tissée ou la natte qui le re-

couvrait, et dans l’impuissance où le dessinateur

était d'exprimer la troisième dimension, il a rabattu

la surface supérieure du lit dans le plan vertical.

Le mort est représenté au-dessus du lit, vu de

face, également en rabattement, et nu, non pas

que ce fût réellement le cas, —les textes et d’au-

tres représentations nous montrent qu’il devait

être couvert,-— mais parce que la nudité permettait

de montrer la structure de son corps et, ce qui

était essentiel, son sexe. Bien qu’un éclat se soit

détaché de la surface du-vase, emportant la tête

du cadavre, la présence d’une longue chevelure

pendante et les formes du corps désignent claire-

ment une femme. Le petit personnage accroupi

sur le corps et portant, dans le geste habituel du

désespoir, la main à la tête ne peut être que son

enfant 1.

Autour du lit sont groupées des femmes, égale-

ment entièrement nues, portant les mains à la tête,

deux au pied du lit, deux au chevet, celles-ci pla-

1. Je ne connais de représentation analogue que sur

un rase géométrique béotien du Louvre. Pottier, Vases

du Louvre, A. 575 pl. 21, où une fille de la morte, assise

sur le lit funèbre, la tient par le bras.-

(Detail du vase de style du Dipylon.)