36

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

laires ornements, de très nombreuses boulettes

d’argile écrasée entre les doigts, un assez bon

nombre de ces curieuses pièces en terre cuite à

corps cylindrique ou parallélipipédique à tête plate

et à extrémité pointue, portant partout l’empreinte

P n no . 10 30 So 90—, , "k y

Oc&eX&L' > 1 l 1 1 1 1 i 1 1 i

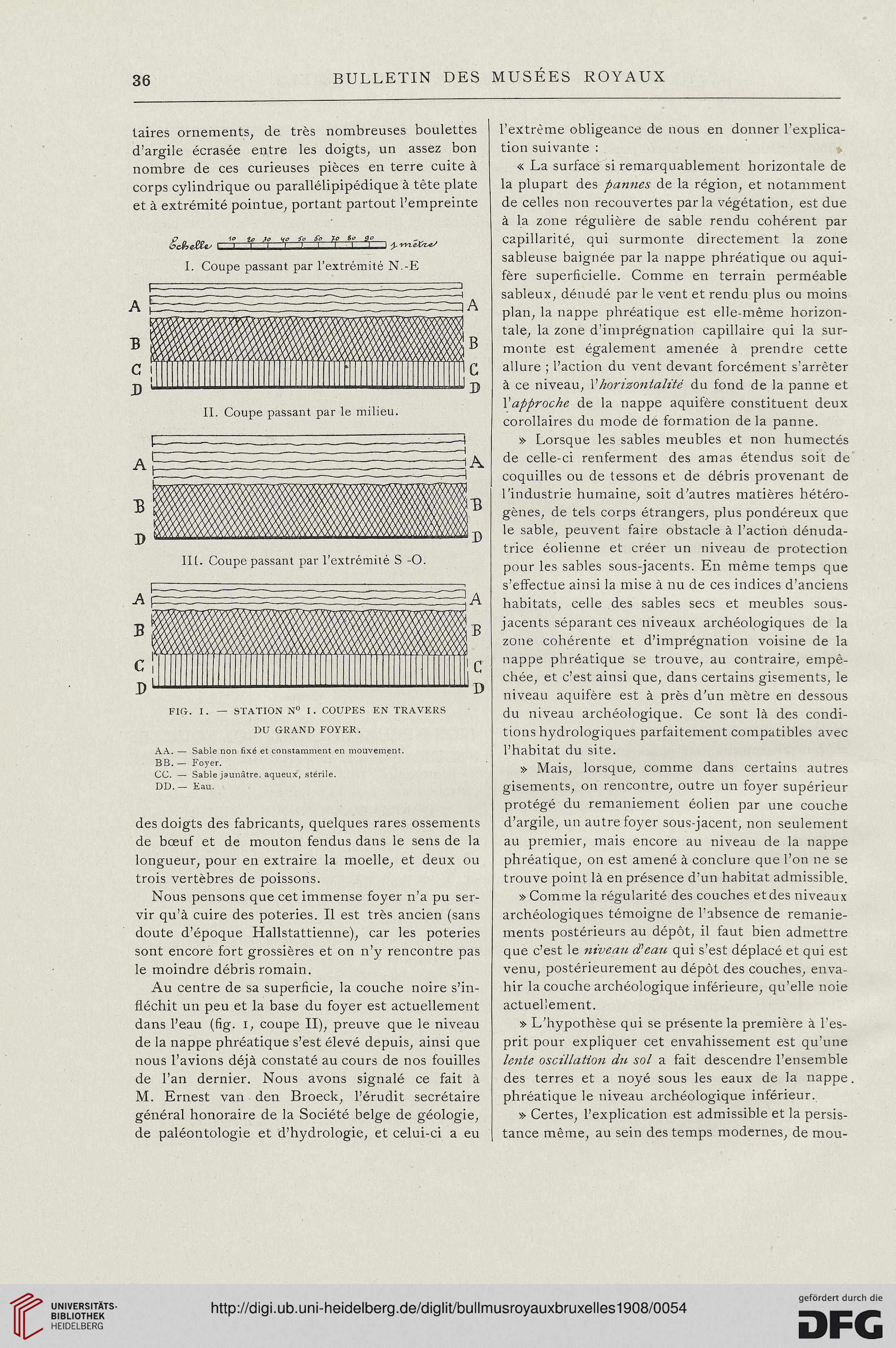

I. Coupe passant par l’extrémité N.-.E

A

B

C

B

II. Coupe passant par le milieu.

A

B

C

B

III. Coupe passant par l’extrémité S -O.

FIG. I. — STATION N° I. COUPES EN TRAVERS

DU GRAND FOYER.

AA. — Sable non fixé et constamment en mouvement.

BB. — Foyer.

CC. — Sable jaunâtre, aqueux, stérile.

DD. — Eau.

des doigts des fabricants, quelques rares ossements

de bœuf et de mouton fendus dans le sens de la

longueur, pour en extraire la moelle, et deux ou

trois vertèbres de poissons.

Nous pensons que cet immense foyer n’a pu ser-

vir qu’à cuire des poteries. Il est très ancien (sans

doute d’époque Hallstattienne), car les poteries

sont encore fort grossières et on n’y rencontre pas

le moindre débris romain.

Au centre de sa superficie, la couche noire s’in-

fléchit un peu et la base du foyer est actuellement

dans l’eau (fig. I, coupe II), preuve que le niveau

de la nappe phréatique s’est élevé depuis, ainsi que

nous l’avions déjà constaté au cours de nos fouilles

de l’an dernier. Nous avons signalé ce fait à

M. Ernest van den Broeck, l’érudit secrétaire

général honoraire de la Société belge de géologie,

de paléontologie et d’hydrologie, et celui-ci a eu

l’extrême obligeance de nous en donner l’explica-

tion suivante : »

« La surface si remarquablement horizontale de

la plupart des pannes de la région, et notamment

de celles non recouvertes parla végétation, est due

à la zone régulière de sable rendu cohérent par

capillarité, qui surmonte directement la zone

sableuse baignée par la nappe phréatique ou aqui-

fère superficielle. Comme en terrain perméable

sableux, dénudé par le vent et rendu plus ou moins

plan, la nappe phréatique est elle-même horizon-

tale, la zone d’imprégnation capillaire qui la sur-

monte est également amenée à prendre cette

allure ; l’action du vent devant forcément s’arrêter

à ce niveau, l'horizontalité du fond de la panne et

l’approche de la nappe aquifère constituent deux

corollaires du mode dé formation delà panne.

» Lorsque les sables meubles et non humectés

de celle-ci renferment des amas étendus soit de

coquilles ou de tessons et de débris provenant de

l’industrie humaine, soit d'autres matières hétéro-

gènes, de tels corps étrangers, plus pondéreux que

le sable, peuvent faire obstacle à l’action dénuda-

trice éolienne et créer un niveau de protection

pour les sables sous-jacents. En même temps que

s’effectue ainsi la mise à nu de ces indices d’anciens

habitats, celle des sables secs et meubles sous-

jacents séparant ces niveaux archéologiques de la

zone cohérente et d’imprégnation voisine de la

nappe phréatique se trouve, au contraire, empê-

chée, et c’est ainsi que, dans certains gisements, le

niveau aquifère est à près d'un mètre en dessous

du niveau archéologique. Ce sont là des condi-

tions hydrologiques parfaitement compatibles avec

l’habitat du site.

» Mais, lorsque, comme dans certains autres

gisements, on rencontre, outre un foyer supérieur

protégé du remaniement éolien par une couche

d’argile, un autre foyer sous-jacent, non seulement

au premier, mais encore au niveau de la nappe

phréatique, on est amené à conclure que l’on 11e se

trouve point là en présence d’un habitat admissible.

» Comme la régularité des couches et des niveaux

archéologiques témoigne de l’absence de remanie-

ments postérieurs au dépôt, il faut bien admettre

que c’est le niveau d'eau qui s’est déplacé et qui est

venu, postérieurement au dépôt des couches, enva-

hir la couche archéologique inférieure, qu’elle noie

actuellement.

» L’hypothèse qui se présente la première à l’es-

prit pour expliquer cet envahissement est qu’une

lente oscillation du sol a fait descendre l’ensemble

des terres et a noyé sous les eaux de la nappe.

phréatique le niveau archéologique inférieur.

» Certes, l’explication est admissible et la persis-

tance même, au sein des temps modernes, de mou-

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

laires ornements, de très nombreuses boulettes

d’argile écrasée entre les doigts, un assez bon

nombre de ces curieuses pièces en terre cuite à

corps cylindrique ou parallélipipédique à tête plate

et à extrémité pointue, portant partout l’empreinte

P n no . 10 30 So 90—, , "k y

Oc&eX&L' > 1 l 1 1 1 1 i 1 1 i

I. Coupe passant par l’extrémité N.-.E

A

B

C

B

II. Coupe passant par le milieu.

A

B

C

B

III. Coupe passant par l’extrémité S -O.

FIG. I. — STATION N° I. COUPES EN TRAVERS

DU GRAND FOYER.

AA. — Sable non fixé et constamment en mouvement.

BB. — Foyer.

CC. — Sable jaunâtre, aqueux, stérile.

DD. — Eau.

des doigts des fabricants, quelques rares ossements

de bœuf et de mouton fendus dans le sens de la

longueur, pour en extraire la moelle, et deux ou

trois vertèbres de poissons.

Nous pensons que cet immense foyer n’a pu ser-

vir qu’à cuire des poteries. Il est très ancien (sans

doute d’époque Hallstattienne), car les poteries

sont encore fort grossières et on n’y rencontre pas

le moindre débris romain.

Au centre de sa superficie, la couche noire s’in-

fléchit un peu et la base du foyer est actuellement

dans l’eau (fig. I, coupe II), preuve que le niveau

de la nappe phréatique s’est élevé depuis, ainsi que

nous l’avions déjà constaté au cours de nos fouilles

de l’an dernier. Nous avons signalé ce fait à

M. Ernest van den Broeck, l’érudit secrétaire

général honoraire de la Société belge de géologie,

de paléontologie et d’hydrologie, et celui-ci a eu

l’extrême obligeance de nous en donner l’explica-

tion suivante : »

« La surface si remarquablement horizontale de

la plupart des pannes de la région, et notamment

de celles non recouvertes parla végétation, est due

à la zone régulière de sable rendu cohérent par

capillarité, qui surmonte directement la zone

sableuse baignée par la nappe phréatique ou aqui-

fère superficielle. Comme en terrain perméable

sableux, dénudé par le vent et rendu plus ou moins

plan, la nappe phréatique est elle-même horizon-

tale, la zone d’imprégnation capillaire qui la sur-

monte est également amenée à prendre cette

allure ; l’action du vent devant forcément s’arrêter

à ce niveau, l'horizontalité du fond de la panne et

l’approche de la nappe aquifère constituent deux

corollaires du mode dé formation delà panne.

» Lorsque les sables meubles et non humectés

de celle-ci renferment des amas étendus soit de

coquilles ou de tessons et de débris provenant de

l’industrie humaine, soit d'autres matières hétéro-

gènes, de tels corps étrangers, plus pondéreux que

le sable, peuvent faire obstacle à l’action dénuda-

trice éolienne et créer un niveau de protection

pour les sables sous-jacents. En même temps que

s’effectue ainsi la mise à nu de ces indices d’anciens

habitats, celle des sables secs et meubles sous-

jacents séparant ces niveaux archéologiques de la

zone cohérente et d’imprégnation voisine de la

nappe phréatique se trouve, au contraire, empê-

chée, et c’est ainsi que, dans certains gisements, le

niveau aquifère est à près d'un mètre en dessous

du niveau archéologique. Ce sont là des condi-

tions hydrologiques parfaitement compatibles avec

l’habitat du site.

» Mais, lorsque, comme dans certains autres

gisements, on rencontre, outre un foyer supérieur

protégé du remaniement éolien par une couche

d’argile, un autre foyer sous-jacent, non seulement

au premier, mais encore au niveau de la nappe

phréatique, on est amené à conclure que l’on 11e se

trouve point là en présence d’un habitat admissible.

» Comme la régularité des couches et des niveaux

archéologiques témoigne de l’absence de remanie-

ments postérieurs au dépôt, il faut bien admettre

que c’est le niveau d'eau qui s’est déplacé et qui est

venu, postérieurement au dépôt des couches, enva-

hir la couche archéologique inférieure, qu’elle noie

actuellement.

» L’hypothèse qui se présente la première à l’es-

prit pour expliquer cet envahissement est qu’une

lente oscillation du sol a fait descendre l’ensemble

des terres et a noyé sous les eaux de la nappe.

phréatique le niveau archéologique inférieur.

» Certes, l’explication est admissible et la persis-

tance même, au sein des temps modernes, de mou-