DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS.

83

mique *. Cependant les proportions en hauteur

sont plutôt celles d’un homme, les jambes étant

un peu trop longues et le tronc trop court 2. Ces

proportions hommasses et un peu lourdes se re-

trouvent d’ailleurs dans toutes les œuvres d’art

de la première moitié du Ve siècle.

Il suffit de rappeler des œuvres telles que VAphro-

dite de l’Esquilin, de

même que la figure

de joueuse de flûte

nue qui orne l’un des

flancs du soi-disant

trône Ludovisi, l’une

des perles du Musée

des Thermes, à

Rome 3.

Plus de sveltesse

nerveuse, au con-

traire, chez le jeune

guerrier, sveltesse

qui est encore accen-

tuée par l’indication,

en vernis dilué, des

détails de la muscu-

lature des bras et des

jambes. Déshabillons

par lapensée lafigure

(ce qui nous sera aisé

les contours du nu,

tracés à la pointe,

étant encore partiel-

lement visibles sur

l’origirial, spécialement le dessin de la fesse),

faisons abstraction des accessoires, lance et bou-

clier, qui l’embarrassent et nous aurons ainsi

une silhouette qui ne diffère, les caractères

sexuels mis à part, de celle de la jeune fille de

guerrier. Inscriptions simulées à gauche peut-être

K A AOL. Emploi du rouge pour les cordonnets de la

cuirasse et les liens des cnémides. Esquisse visible.

Diam. 0,225. Avec les anses 0,30. Médaillon 0,14.

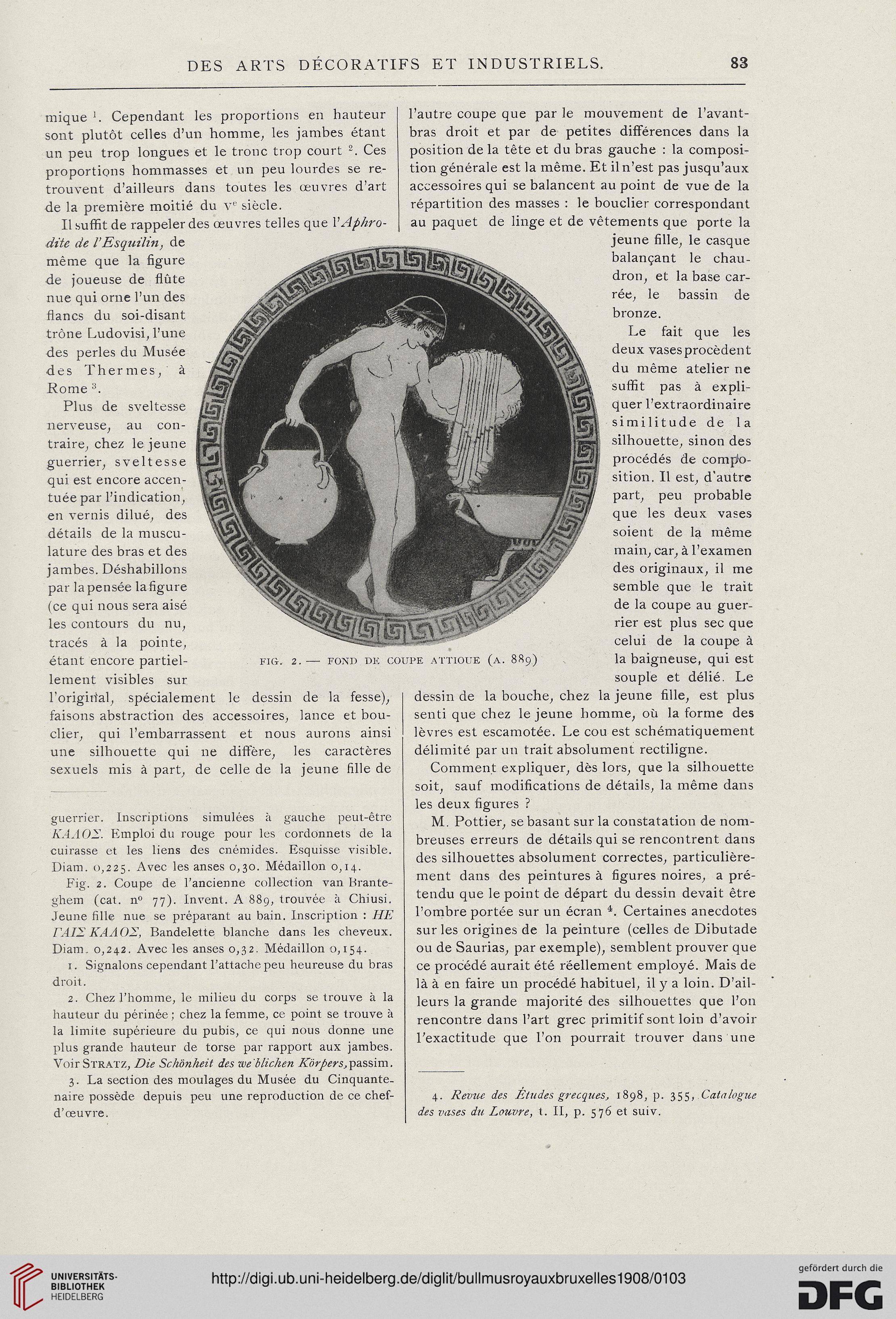

Fig. 2. Coupe de l’ancienne collection van Brante-

ghem (cat. n° 77). Invent. A 889, trouvée à Chiusi.

Jeune fille nue se préparant au bain. Inscription : HE

rAIS KAA02, Bandelette blanche dans les cheveux.

Diam. 0,242. Avec les anses 0,32. Médaillon 0,154.

1. Signalons cependant l’attache peu heureuse du bras

droit.

2. Chez l’homme, le milieu du corps se trouve à la

hauteur du périnée ; chez la femme, ce point se trouve à

la limite supérieure du pubis, ce qui nous donne une

plus grande hauteur de torse par rapport aux jambes.

VoirSTRATZ, Die Schônheit des web lichen Kôrpers, passirn.

3. La section des moulages du Musée du Cinquante-

naire possède depuis peu une reproduction de ce chef-

d’œuvre.

l’autre coupe que par le mouvement de l’avant-

bras droit et par de petites différences dans la

position delà tête et du bras gauche : la composi-

tion générale est la même. Et il n’est pas jusqu’aux

accessoires qui se balancent au point de vue de la

répartition des masses : le bouclier correspondant

au paquet de linge et de vêtements que porte la

jeune fille, le casque

balançant le chau-

dron, et la base car-

rée, le bassin de

bronze.

Le fait que les

deux vases procèdent

du même atelier ne

suffit pas à expli-

quer l’extraordinaire

similitude de 1 a

silhouette, sinon des

procédés de compto-

sition. Il est, d'autre

part, peu probable

que les deux vases

soient de la même

main, car, à l’examen

des originaux, il me

semble que le trait

de la coupe au guer-

rier est plus sec que

celui de la coupe à

la baigneuse, qui est

souple et délié. Le

dessin de la bouche, chez la jeune fille, est plus

senti que chez le jeune homme, où la forme des

lèvres est escamotée. Le cou est schématiquement

délimité par un trait absolument rectiligne.

Comment expliquer, dès lors, que la silhouette

soit, sauf modifications de détails, la même dans

les deux figures ?

M. Pottier, se basant sur la constatation de nom-

breuses erreurs de détails qui se rencontrent dans

des silhouettes absolument correctes, particulière-

ment dans des peintures à figures noires, a pré-

tendu que le point de départ du dessin devait être

l’ombre portée sur un écran 4. Certaines anecdotes

sur les origines de la peinture (celles de Dibutade

ou de Saurias, par exemple), semblent prouver que

ce procédé aurait été réellement employé. Mais de

là à en faire un procédé habituel, il y a loin. D’ail-

leurs la grande majorité des silhouettes que l’on

rencontre dans l’art grec primitif sont loin d’avoir

l’exactitude que l’on pourrait trouver dans une

4. Revue des Etudes grecques, 1898, p. 355, Catalogue

des vases du Louvre, t. II, p. 576 et suiv.

FIG. 2. —• FOND Dli COUPE ATTIOUE (a. 889)

83

mique *. Cependant les proportions en hauteur

sont plutôt celles d’un homme, les jambes étant

un peu trop longues et le tronc trop court 2. Ces

proportions hommasses et un peu lourdes se re-

trouvent d’ailleurs dans toutes les œuvres d’art

de la première moitié du Ve siècle.

Il suffit de rappeler des œuvres telles que VAphro-

dite de l’Esquilin, de

même que la figure

de joueuse de flûte

nue qui orne l’un des

flancs du soi-disant

trône Ludovisi, l’une

des perles du Musée

des Thermes, à

Rome 3.

Plus de sveltesse

nerveuse, au con-

traire, chez le jeune

guerrier, sveltesse

qui est encore accen-

tuée par l’indication,

en vernis dilué, des

détails de la muscu-

lature des bras et des

jambes. Déshabillons

par lapensée lafigure

(ce qui nous sera aisé

les contours du nu,

tracés à la pointe,

étant encore partiel-

lement visibles sur

l’origirial, spécialement le dessin de la fesse),

faisons abstraction des accessoires, lance et bou-

clier, qui l’embarrassent et nous aurons ainsi

une silhouette qui ne diffère, les caractères

sexuels mis à part, de celle de la jeune fille de

guerrier. Inscriptions simulées à gauche peut-être

K A AOL. Emploi du rouge pour les cordonnets de la

cuirasse et les liens des cnémides. Esquisse visible.

Diam. 0,225. Avec les anses 0,30. Médaillon 0,14.

Fig. 2. Coupe de l’ancienne collection van Brante-

ghem (cat. n° 77). Invent. A 889, trouvée à Chiusi.

Jeune fille nue se préparant au bain. Inscription : HE

rAIS KAA02, Bandelette blanche dans les cheveux.

Diam. 0,242. Avec les anses 0,32. Médaillon 0,154.

1. Signalons cependant l’attache peu heureuse du bras

droit.

2. Chez l’homme, le milieu du corps se trouve à la

hauteur du périnée ; chez la femme, ce point se trouve à

la limite supérieure du pubis, ce qui nous donne une

plus grande hauteur de torse par rapport aux jambes.

VoirSTRATZ, Die Schônheit des web lichen Kôrpers, passirn.

3. La section des moulages du Musée du Cinquante-

naire possède depuis peu une reproduction de ce chef-

d’œuvre.

l’autre coupe que par le mouvement de l’avant-

bras droit et par de petites différences dans la

position delà tête et du bras gauche : la composi-

tion générale est la même. Et il n’est pas jusqu’aux

accessoires qui se balancent au point de vue de la

répartition des masses : le bouclier correspondant

au paquet de linge et de vêtements que porte la

jeune fille, le casque

balançant le chau-

dron, et la base car-

rée, le bassin de

bronze.

Le fait que les

deux vases procèdent

du même atelier ne

suffit pas à expli-

quer l’extraordinaire

similitude de 1 a

silhouette, sinon des

procédés de compto-

sition. Il est, d'autre

part, peu probable

que les deux vases

soient de la même

main, car, à l’examen

des originaux, il me

semble que le trait

de la coupe au guer-

rier est plus sec que

celui de la coupe à

la baigneuse, qui est

souple et délié. Le

dessin de la bouche, chez la jeune fille, est plus

senti que chez le jeune homme, où la forme des

lèvres est escamotée. Le cou est schématiquement

délimité par un trait absolument rectiligne.

Comment expliquer, dès lors, que la silhouette

soit, sauf modifications de détails, la même dans

les deux figures ?

M. Pottier, se basant sur la constatation de nom-

breuses erreurs de détails qui se rencontrent dans

des silhouettes absolument correctes, particulière-

ment dans des peintures à figures noires, a pré-

tendu que le point de départ du dessin devait être

l’ombre portée sur un écran 4. Certaines anecdotes

sur les origines de la peinture (celles de Dibutade

ou de Saurias, par exemple), semblent prouver que

ce procédé aurait été réellement employé. Mais de

là à en faire un procédé habituel, il y a loin. D’ail-

leurs la grande majorité des silhouettes que l’on

rencontre dans l’art grec primitif sont loin d’avoir

l’exactitude que l’on pourrait trouver dans une

4. Revue des Etudes grecques, 1898, p. 355, Catalogue

des vases du Louvre, t. II, p. 576 et suiv.

FIG. 2. —• FOND Dli COUPE ATTIOUE (a. 889)