102

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

explicable, d’ailleurs, dans un atelier où l’on tra-

vaillait de chic, aboutissement fatal de tout cen-

tre artistique d’où l’étude de la nature est systé-

matiquement exclue1.

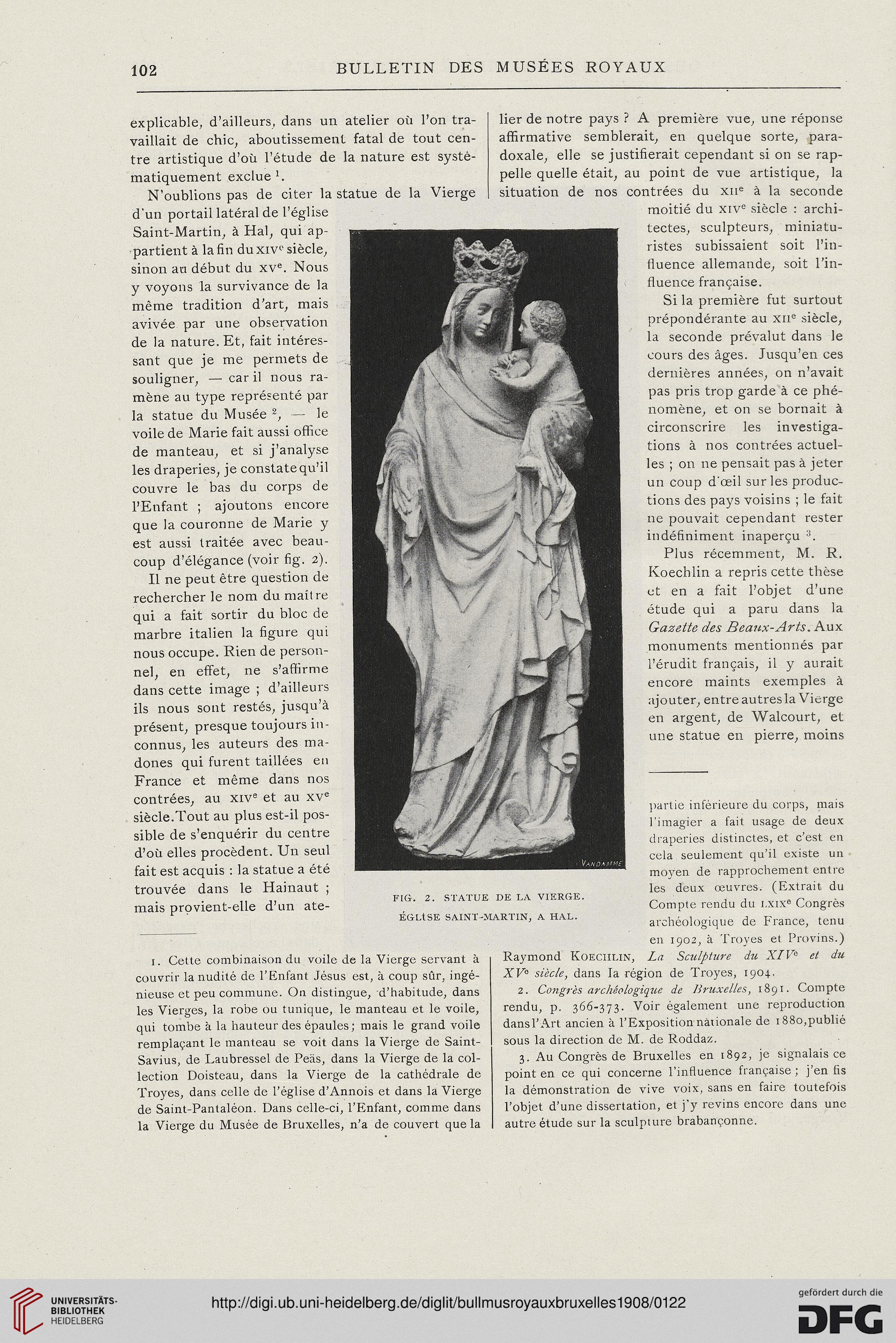

N’oublions pas de citer la statue de la Vierge

d’un portail latéral de l'église

Saint-Martin, à Hal, qui ap-

partient à la fin du xivt! siècle,

sinon au début du xve. Nous

y voyons la survivance de la

même tradition d’art, mais

avivée par une observation

de la nature. Et, fait intéres-

sant que je me permets de

souligner, — car il nous ra-

mène au type représenté par

la statue du Musée 2 * * *, •— le

voile de Marie fait aussi office

de manteau, et si j’analyse

les draperies, je constate qu’il

couvre le bas du corps de

l’Enfant ; ajoutons encore

que la couronne de Marie y

est aussi traitée avec beau-

coup d’élégance (voir fig. 2).

Il ne peut être question de

rechercher le nom du maître

qui a fait sortir du bloc de

marbre italien la figure qui

nous occupe. Rien de person-

nel, en effet, ne s’affirme

dans cette image ; d’ailleurs

ils nous sont restés, jusqu’à

présent, presque toujours in-

connus, les auteurs des ma-

dones qui furent taillées en

France et même dans nos

contrées, au xive et au xve

siècle.Tout au plus est-il pos-

sible de s'enquérir du centre

d’où elles procèdent. Un seul

fait est acquis : la statue a été

trouvée dans le Hainaut ;

mais provient-elle d’un ate-

1. Cette combinaison du voile de la Vierge servant à

couvrir la nudité de l’Enfant Jésus est, à coup sûr, ingé-

nieuse et peu commune. On distingue, d’habitude, dans

les Vierges, la robe ou tunique, le manteau et le voile,

qui tombe à la hauteur des épaules; mais le grand voile

remplaçant le manteau se voit dans la Vierge de Saint-

Savius, de Laubressel de Peâs, dans la Vierge de la col-

lection Doisteau, dans la Vierge de la cathédrale de

Troyes, dans celle de l’église d’Annois et dans la Vierge

de Saint-Pantaléon. Dans celle-ci, l’Enfant, comme dans

la Vierge du Musée de Bruxelles, n’a de couvert que la

lier de notre pays ? A première vue, une réponse

affirmative semblerait, en quelque sorte, para-

doxale, elle se justifierait cependant si on se rap-

pelle quelle était, au point de vue artistique, la

situation de nos contrées du xue à la seconde

moitié du xive siècle : archi-

tectes, sculpteurs, miniatu-

ristes subissaient soit l’in-

fluence allemande, soit l’in-

fluence française.

Si la première fut surtout

prépondérante au xne siècle,

la seconde prévalut dans le

cours des âges. Jusqu’en ces

dernières années, on n’avait

pas pris trop garde à ce phé-

nomène, et on se bornait à

circonscrire les investiga-

tions à nos contrées actuel-

les ; on ne pensait pas à jeter

un coup d'œil sur les produc-

tions des pays voisins ; le fait

ne pouvait cependant rester

indéfiniment inaperçu :i.

Plus récemment, M. R.

Koechlin a repris cette thèse

et en a fait l’objet d’une

étude qui a paru dans la

Gazette des Beaux-Arts. Aux

monuments mentionnés par

l’érudit français, il y aurait

encore maints exemples à

ajouter, entre autres la Vierge

en argent, de Walcourt, et

une statue en pierre, moins

partie inférieure du corps, mais

l’imagier a fait usage de deux

draperies distinctes, et c’est en

cela seulement qu’il existe un

moyen de rapprochement entre

les deux œuvres. (Extrait du

Compte rendu du i.xix6 Congrès

archéologique de France, tenu

en 1902, à Troyes et Provins.)

Raymond Koechlin, La Sculpture du XIVe et du

XVe siècle, dans la région de Troyes, 1904..

2. Congrès archéologique de Bruxelles, 1891. Compte

rendu, p. 366-373. Voir également une reproduction

dans l’Art ancien à l’Exposition nationale de 1880,publié

sous la direction de M. de Roddaz.

3. Au Congrès de Bruxelles en 1892, je signalais ce

point en ce qui concerne l’influence française ; j’en fis

la démonstration de vive voix, sans en faire toutefois

l’objet d’une dissertation, et j’y revins encore dans une

autre étude sur la sculpture brabançonne.

FIG. 2. STATUE DE LA VIERGE.

ÉGLtSE SAINT-MARTIN, A HAL.

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

explicable, d’ailleurs, dans un atelier où l’on tra-

vaillait de chic, aboutissement fatal de tout cen-

tre artistique d’où l’étude de la nature est systé-

matiquement exclue1.

N’oublions pas de citer la statue de la Vierge

d’un portail latéral de l'église

Saint-Martin, à Hal, qui ap-

partient à la fin du xivt! siècle,

sinon au début du xve. Nous

y voyons la survivance de la

même tradition d’art, mais

avivée par une observation

de la nature. Et, fait intéres-

sant que je me permets de

souligner, — car il nous ra-

mène au type représenté par

la statue du Musée 2 * * *, •— le

voile de Marie fait aussi office

de manteau, et si j’analyse

les draperies, je constate qu’il

couvre le bas du corps de

l’Enfant ; ajoutons encore

que la couronne de Marie y

est aussi traitée avec beau-

coup d’élégance (voir fig. 2).

Il ne peut être question de

rechercher le nom du maître

qui a fait sortir du bloc de

marbre italien la figure qui

nous occupe. Rien de person-

nel, en effet, ne s’affirme

dans cette image ; d’ailleurs

ils nous sont restés, jusqu’à

présent, presque toujours in-

connus, les auteurs des ma-

dones qui furent taillées en

France et même dans nos

contrées, au xive et au xve

siècle.Tout au plus est-il pos-

sible de s'enquérir du centre

d’où elles procèdent. Un seul

fait est acquis : la statue a été

trouvée dans le Hainaut ;

mais provient-elle d’un ate-

1. Cette combinaison du voile de la Vierge servant à

couvrir la nudité de l’Enfant Jésus est, à coup sûr, ingé-

nieuse et peu commune. On distingue, d’habitude, dans

les Vierges, la robe ou tunique, le manteau et le voile,

qui tombe à la hauteur des épaules; mais le grand voile

remplaçant le manteau se voit dans la Vierge de Saint-

Savius, de Laubressel de Peâs, dans la Vierge de la col-

lection Doisteau, dans la Vierge de la cathédrale de

Troyes, dans celle de l’église d’Annois et dans la Vierge

de Saint-Pantaléon. Dans celle-ci, l’Enfant, comme dans

la Vierge du Musée de Bruxelles, n’a de couvert que la

lier de notre pays ? A première vue, une réponse

affirmative semblerait, en quelque sorte, para-

doxale, elle se justifierait cependant si on se rap-

pelle quelle était, au point de vue artistique, la

situation de nos contrées du xue à la seconde

moitié du xive siècle : archi-

tectes, sculpteurs, miniatu-

ristes subissaient soit l’in-

fluence allemande, soit l’in-

fluence française.

Si la première fut surtout

prépondérante au xne siècle,

la seconde prévalut dans le

cours des âges. Jusqu’en ces

dernières années, on n’avait

pas pris trop garde à ce phé-

nomène, et on se bornait à

circonscrire les investiga-

tions à nos contrées actuel-

les ; on ne pensait pas à jeter

un coup d'œil sur les produc-

tions des pays voisins ; le fait

ne pouvait cependant rester

indéfiniment inaperçu :i.

Plus récemment, M. R.

Koechlin a repris cette thèse

et en a fait l’objet d’une

étude qui a paru dans la

Gazette des Beaux-Arts. Aux

monuments mentionnés par

l’érudit français, il y aurait

encore maints exemples à

ajouter, entre autres la Vierge

en argent, de Walcourt, et

une statue en pierre, moins

partie inférieure du corps, mais

l’imagier a fait usage de deux

draperies distinctes, et c’est en

cela seulement qu’il existe un

moyen de rapprochement entre

les deux œuvres. (Extrait du

Compte rendu du i.xix6 Congrès

archéologique de France, tenu

en 1902, à Troyes et Provins.)

Raymond Koechlin, La Sculpture du XIVe et du

XVe siècle, dans la région de Troyes, 1904..

2. Congrès archéologique de Bruxelles, 1891. Compte

rendu, p. 366-373. Voir également une reproduction

dans l’Art ancien à l’Exposition nationale de 1880,publié

sous la direction de M. de Roddaz.

3. Au Congrès de Bruxelles en 1892, je signalais ce

point en ce qui concerne l’influence française ; j’en fis

la démonstration de vive voix, sans en faire toutefois

l’objet d’une dissertation, et j’y revins encore dans une

autre étude sur la sculpture brabançonne.

FIG. 2. STATUE DE LA VIERGE.

ÉGLtSE SAINT-MARTIN, A HAL.