DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS

61

est du domaine des sentiments intimes qu'une

pudeur secrète empêche de trop analyser.

La raison s’efface devant la piété.

Les Athéniens accomplissaient religieusement

des rites qui avaient perdu toute signification

précise et en passant devant ces stèles touchantes

ils n’y voyaient sans doute autre chose qu’un sou-

venir des morts aimés et un espoir de les retrouver

un jour.

Le spiritualisme n’a pas trouvé d’expression

artistique plus parfaite que les stèles funéraires

attiques.

*

* *

A partir de la fin du ve siècle les monuments

funéraires attiques affectent parfois la forme d’un

édicule, surmonté d’un fronton, dans lequel sont

groupées les figures en très haut relief, parfois

même en ronde bosse.

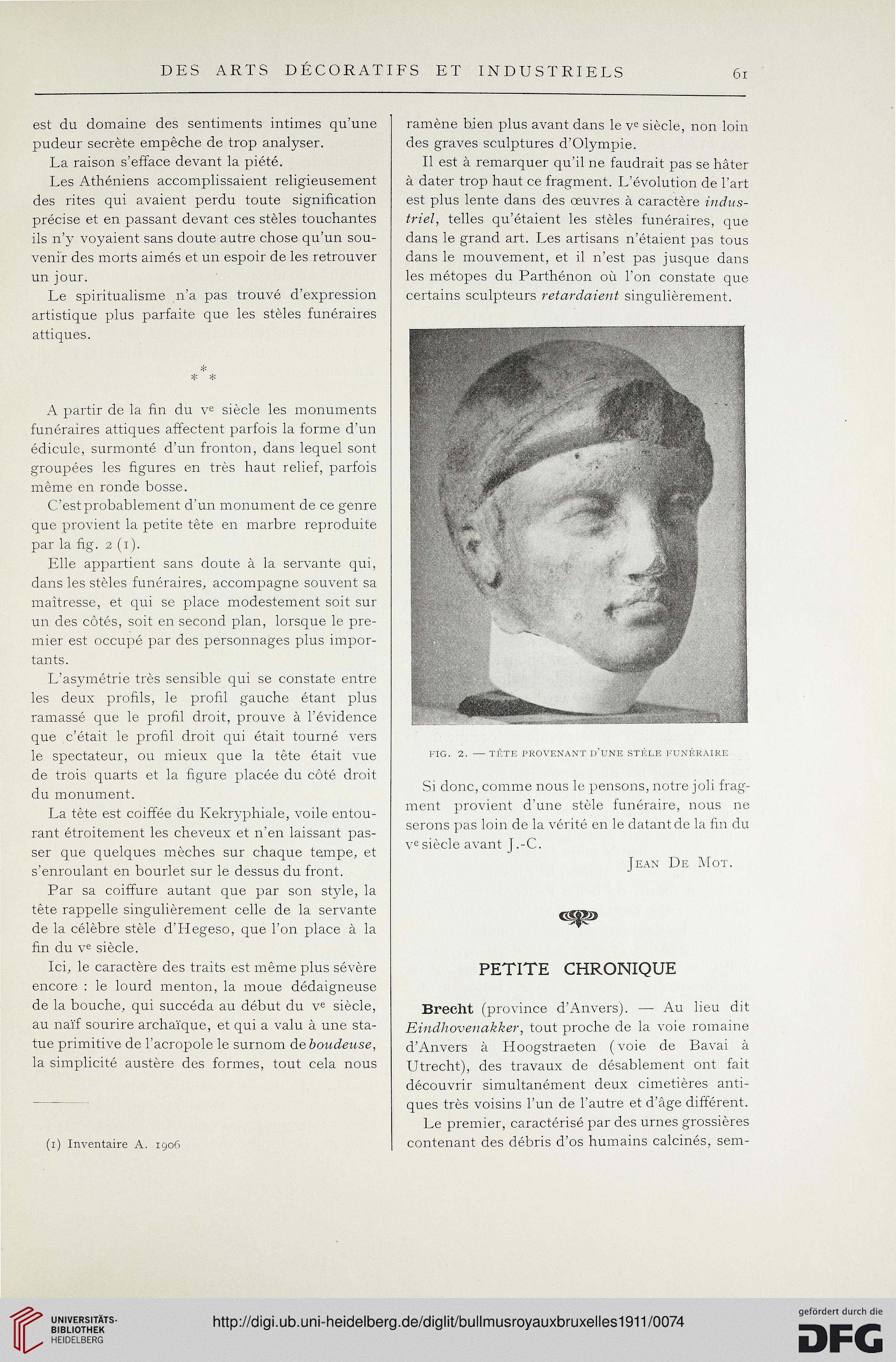

C’est probablement d’un monument de ce genre

que provient la petite tète en marbre reproduite

par la fig. 2 (1).

Elle appartient sans doute à la servante qui,

dans les stèles funéraires, accompagne souvent sa

maîtresse, et qui se place modestement soit sur

un des côtés, soit en second plan, lorsque le pre-

mier est occupé par des personnages plus impor-

tants.

L’asymétrie très sensible qui se constate entre

les deux profils, le profil gauche étant plus

ramassé que le profil droit, prouve à l’évidence

que c’était le profil droit qui était tourné vers

le spectateur, ou mieux que la tête était vue

de trois quarts et la figure placée du côté droit

du monument.

La tète est coiffée du Kekryphiale, voile entou-

rant étroitement les cheveux et n’en laissant pas-

ser que quelques mèches sur chaque tempe, et

s’enroulant en bourlet sur le dessus du front.

Par sa coiffure autant que par son style, la

tête rappelle singulièrement celle de la servante

de la célèbre stèle d’Hegeso, que l’on place à la

fin du ve siècle.

Ici, le caractère des traits est même plus sévère

encore : le lourd menton, la moue dédaigneuse

de la bouche, qui succéda au début du ve siècle,

au naïf sourire archaïque, et qui a valu à une sta-

tue primitive de l’acropole le surnom de boudeuse,

la simplicité austère des formes, tout cela nous

(1) Inventaire A. 1906

ramène bien plus avant dans le ve siècle, non loin

des graves sculptures d’Olympie.

Il est à remarquer qu’il ne faudrait pas se hâter

à dater trop haut ce fragment. L’évolution de l’art

est plus lente dans des œuvres à caractère indus-

triel, telles qu’étaient les stèles funéraires, que

dans le grand art. Les artisans n’étaient pas tous

dans le mouvement, et il n’est pas jusque dans

les métopes du Parthénon où l’on constate que

certains sculpteurs retardaient singulièrement.

FIG. 2. — TÊTE PROVENANT ü’uNE STÈLE FUNÉRAIRE

Si donc, comme nous le pensons, notre joli frag-

ment provient d’une stèle funéraire, nous ne

serons pas loin de la vérité en le datant de la fin du

Vesiècle avant J.-C.

Jean De Mot.

<apj>

PETITE CHRONIQUE

Brecht (province d’Anvers). — Au lieu dit

Eindhovenakker, tout proche de la voie romaine

d’Anvers à Hoogstraeten (voie de Bavai à

Utrecht), des travaux de désablement ont fait

découvrir simultanément deux cimetières anti-

ques très voisins l’un de l’autre et d’âge différent.

Le premier, caractérisé par des urnes grossières

contenant des débris d’os humains calcinés, sem-

61

est du domaine des sentiments intimes qu'une

pudeur secrète empêche de trop analyser.

La raison s’efface devant la piété.

Les Athéniens accomplissaient religieusement

des rites qui avaient perdu toute signification

précise et en passant devant ces stèles touchantes

ils n’y voyaient sans doute autre chose qu’un sou-

venir des morts aimés et un espoir de les retrouver

un jour.

Le spiritualisme n’a pas trouvé d’expression

artistique plus parfaite que les stèles funéraires

attiques.

*

* *

A partir de la fin du ve siècle les monuments

funéraires attiques affectent parfois la forme d’un

édicule, surmonté d’un fronton, dans lequel sont

groupées les figures en très haut relief, parfois

même en ronde bosse.

C’est probablement d’un monument de ce genre

que provient la petite tète en marbre reproduite

par la fig. 2 (1).

Elle appartient sans doute à la servante qui,

dans les stèles funéraires, accompagne souvent sa

maîtresse, et qui se place modestement soit sur

un des côtés, soit en second plan, lorsque le pre-

mier est occupé par des personnages plus impor-

tants.

L’asymétrie très sensible qui se constate entre

les deux profils, le profil gauche étant plus

ramassé que le profil droit, prouve à l’évidence

que c’était le profil droit qui était tourné vers

le spectateur, ou mieux que la tête était vue

de trois quarts et la figure placée du côté droit

du monument.

La tète est coiffée du Kekryphiale, voile entou-

rant étroitement les cheveux et n’en laissant pas-

ser que quelques mèches sur chaque tempe, et

s’enroulant en bourlet sur le dessus du front.

Par sa coiffure autant que par son style, la

tête rappelle singulièrement celle de la servante

de la célèbre stèle d’Hegeso, que l’on place à la

fin du ve siècle.

Ici, le caractère des traits est même plus sévère

encore : le lourd menton, la moue dédaigneuse

de la bouche, qui succéda au début du ve siècle,

au naïf sourire archaïque, et qui a valu à une sta-

tue primitive de l’acropole le surnom de boudeuse,

la simplicité austère des formes, tout cela nous

(1) Inventaire A. 1906

ramène bien plus avant dans le ve siècle, non loin

des graves sculptures d’Olympie.

Il est à remarquer qu’il ne faudrait pas se hâter

à dater trop haut ce fragment. L’évolution de l’art

est plus lente dans des œuvres à caractère indus-

triel, telles qu’étaient les stèles funéraires, que

dans le grand art. Les artisans n’étaient pas tous

dans le mouvement, et il n’est pas jusque dans

les métopes du Parthénon où l’on constate que

certains sculpteurs retardaient singulièrement.

FIG. 2. — TÊTE PROVENANT ü’uNE STÈLE FUNÉRAIRE

Si donc, comme nous le pensons, notre joli frag-

ment provient d’une stèle funéraire, nous ne

serons pas loin de la vérité en le datant de la fin du

Vesiècle avant J.-C.

Jean De Mot.

<apj>

PETITE CHRONIQUE

Brecht (province d’Anvers). — Au lieu dit

Eindhovenakker, tout proche de la voie romaine

d’Anvers à Hoogstraeten (voie de Bavai à

Utrecht), des travaux de désablement ont fait

découvrir simultanément deux cimetières anti-

ques très voisins l’un de l’autre et d’âge différent.

Le premier, caractérisé par des urnes grossières

contenant des débris d’os humains calcinés, sem-