CHORFENSTER SÜd III (FREUDEN-MARIEN-FENSTER)

65

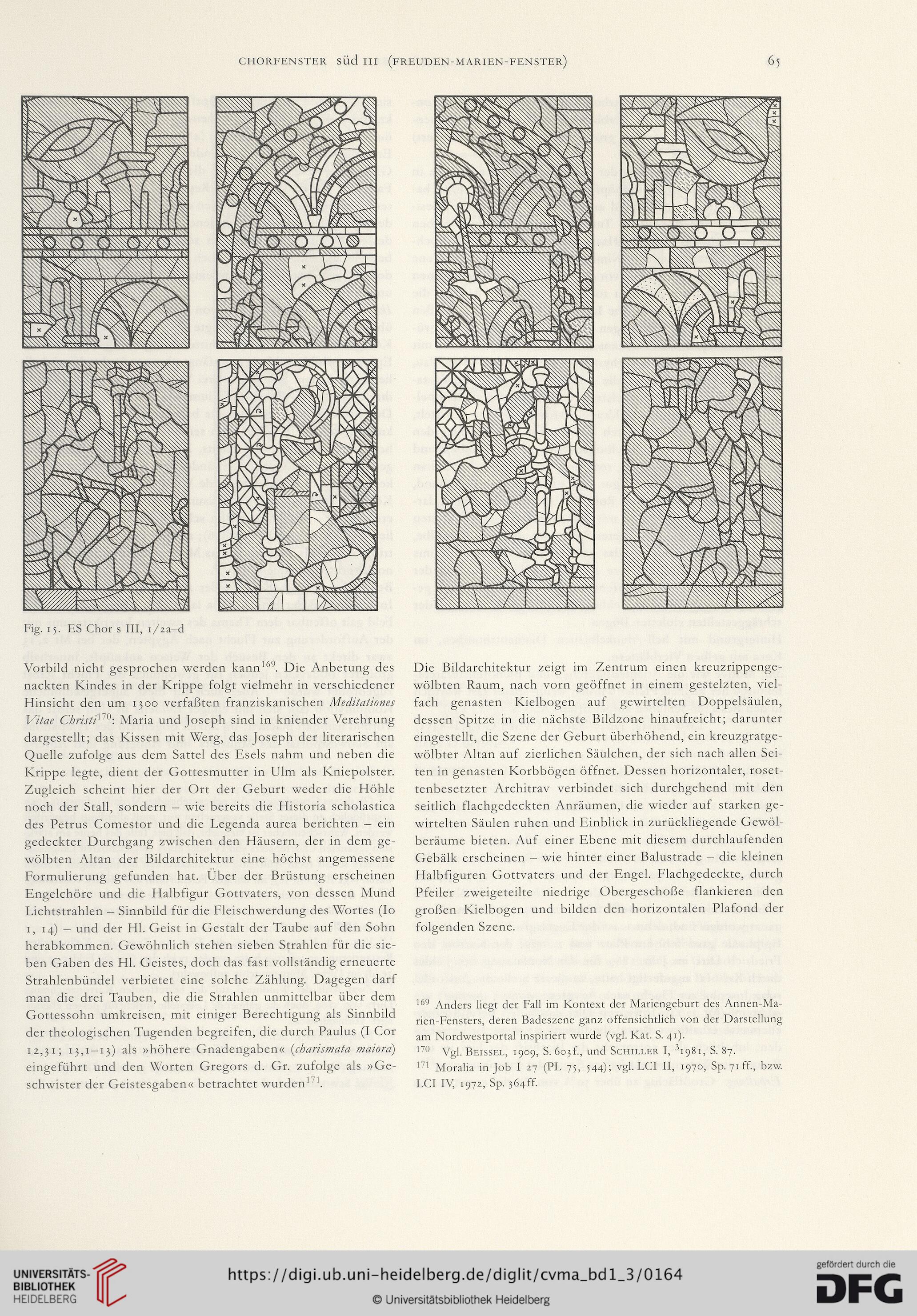

Fig. 15. ES Chor s III, i/za-d

Vorbild nicht gesprochen werden kann169. Die Anbetung des

nackten Kindes in der Krippe folgt vielmehr in verschiedener

Hinsicht den um 1300 verfaßten franziskanischen Meditationes

Vitae Christi °: Maria und Joseph sind in kniender Verehrung

dargestellt; das Kissen mit Werg, das Joseph der literarischen

Quelle zufolge aus dem Sattel des Esels nahm und neben die

Krippe legte, dient der Gottesmutter in Ulm als Kniepolster.

Zugleich scheint hier der Ort der Geburt weder die Höhle

noch der Stall, sondern — wie bereits die Historia scholastica

des Petrus Comestor und die Legenda aurea berichten — ein

gedeckter Durchgang zwischen den Häusern, der in dem ge-

wölbten Altan der Bildarchitektur eine höchst angemessene

Formulierung gefunden hat. Über der Brüstung erscheinen

Engelchöre und die Halbfigur Gottvaters, von dessen Mund

Lichtstrahlen - Sinnbild für die Fleischwerdung des Wortes (Io

1, 14) - und der Hl. Geist in Gestalt der Taube auf den Sohn

herabkommen. Gewöhnlich stehen sieben Strahlen für die sie-

ben Gaben des Hl. Geistes, doch das fast vollständig erneuerte

Strahlenbündel verbietet eine solche Zählung. Dagegen darf

man die drei Tauben, die die Strahlen unmittelbar über dem

Gottessohn umkreisen, mit einiger Berechtigung als Sinnbild

der theologischen Tugenden begreifen, die durch Paulus (I Cor

12,31; 13,1 — 13) als »höhere Gnadengaben« (charismata maiord)

eingeführt und den Worten Gregors d. Gr. zufolge als »Ge-

schwister der Geistesgaben« betrachtet wurden171.

Die Bildarchitektur zeigt im Zentrum einen kreuzrippenge-

wölbten Raum, nach vorn geöffnet in einem gestelzten, viel-

fach genasten Kielbogen auf gewirtelten Doppelsäulen,

dessen Spitze in die nächste Bildzone hinaufreicht; darunter

eingestellt, die Szene der Geburt überhöhend, ein kreuzgratge-

wölbter Altan auf zierlichen Säulchen, der sich nach allen Sei-

ten in genasten Korbbögen öffnet. Dessen horizontaler, roset-

tenbesetzter Architrav verbindet sich durchgehend mit den

seitlich flachgedeckten Anräumen, die wieder auf starken ge-

wirtelten Säulen ruhen und Einblick in zurückliegende Gewöl-

beräume bieten. Auf einer Ebene mit diesem durchlaufenden

Gebälk erscheinen — wie hinter einer Balustrade — die kleinen

Halbfiguren Gottvaters und der Engel. Flachgedeckte, durch

Pfeiler zweigeteilte niedrige Obergeschoße flankieren den

großen Kielbogen und bilden den horizontalen Plafond der

folgenden Szene.

169 Anders liegt der Fall im Kontext der Mariengeburt des Annen-Ma-

rien-Fensters, deren Badeszene ganz offensichtlich von der Darstellung

am Nordwestportal inspiriert wurde (vgl. Kat. S. 41).

170 Vgl. Beissel, 1909, S. 6ojf., und Schiller I, T981, S. 87.

171 Moralia in Job I 27 (PL 75, 544); vgl. LCI II, 1970, Sp. 71 ff, bzw.

LCI IV, 1972, Sp. 364ff.

65

Fig. 15. ES Chor s III, i/za-d

Vorbild nicht gesprochen werden kann169. Die Anbetung des

nackten Kindes in der Krippe folgt vielmehr in verschiedener

Hinsicht den um 1300 verfaßten franziskanischen Meditationes

Vitae Christi °: Maria und Joseph sind in kniender Verehrung

dargestellt; das Kissen mit Werg, das Joseph der literarischen

Quelle zufolge aus dem Sattel des Esels nahm und neben die

Krippe legte, dient der Gottesmutter in Ulm als Kniepolster.

Zugleich scheint hier der Ort der Geburt weder die Höhle

noch der Stall, sondern — wie bereits die Historia scholastica

des Petrus Comestor und die Legenda aurea berichten — ein

gedeckter Durchgang zwischen den Häusern, der in dem ge-

wölbten Altan der Bildarchitektur eine höchst angemessene

Formulierung gefunden hat. Über der Brüstung erscheinen

Engelchöre und die Halbfigur Gottvaters, von dessen Mund

Lichtstrahlen - Sinnbild für die Fleischwerdung des Wortes (Io

1, 14) - und der Hl. Geist in Gestalt der Taube auf den Sohn

herabkommen. Gewöhnlich stehen sieben Strahlen für die sie-

ben Gaben des Hl. Geistes, doch das fast vollständig erneuerte

Strahlenbündel verbietet eine solche Zählung. Dagegen darf

man die drei Tauben, die die Strahlen unmittelbar über dem

Gottessohn umkreisen, mit einiger Berechtigung als Sinnbild

der theologischen Tugenden begreifen, die durch Paulus (I Cor

12,31; 13,1 — 13) als »höhere Gnadengaben« (charismata maiord)

eingeführt und den Worten Gregors d. Gr. zufolge als »Ge-

schwister der Geistesgaben« betrachtet wurden171.

Die Bildarchitektur zeigt im Zentrum einen kreuzrippenge-

wölbten Raum, nach vorn geöffnet in einem gestelzten, viel-

fach genasten Kielbogen auf gewirtelten Doppelsäulen,

dessen Spitze in die nächste Bildzone hinaufreicht; darunter

eingestellt, die Szene der Geburt überhöhend, ein kreuzgratge-

wölbter Altan auf zierlichen Säulchen, der sich nach allen Sei-

ten in genasten Korbbögen öffnet. Dessen horizontaler, roset-

tenbesetzter Architrav verbindet sich durchgehend mit den

seitlich flachgedeckten Anräumen, die wieder auf starken ge-

wirtelten Säulen ruhen und Einblick in zurückliegende Gewöl-

beräume bieten. Auf einer Ebene mit diesem durchlaufenden

Gebälk erscheinen — wie hinter einer Balustrade — die kleinen

Halbfiguren Gottvaters und der Engel. Flachgedeckte, durch

Pfeiler zweigeteilte niedrige Obergeschoße flankieren den

großen Kielbogen und bilden den horizontalen Plafond der

folgenden Szene.

169 Anders liegt der Fall im Kontext der Mariengeburt des Annen-Ma-

rien-Fensters, deren Badeszene ganz offensichtlich von der Darstellung

am Nordwestportal inspiriert wurde (vgl. Kat. S. 41).

170 Vgl. Beissel, 1909, S. 6ojf., und Schiller I, T981, S. 87.

171 Moralia in Job I 27 (PL 75, 544); vgl. LCI II, 1970, Sp. 71 ff, bzw.

LCI IV, 1972, Sp. 364ff.