Reinhold Ewald,

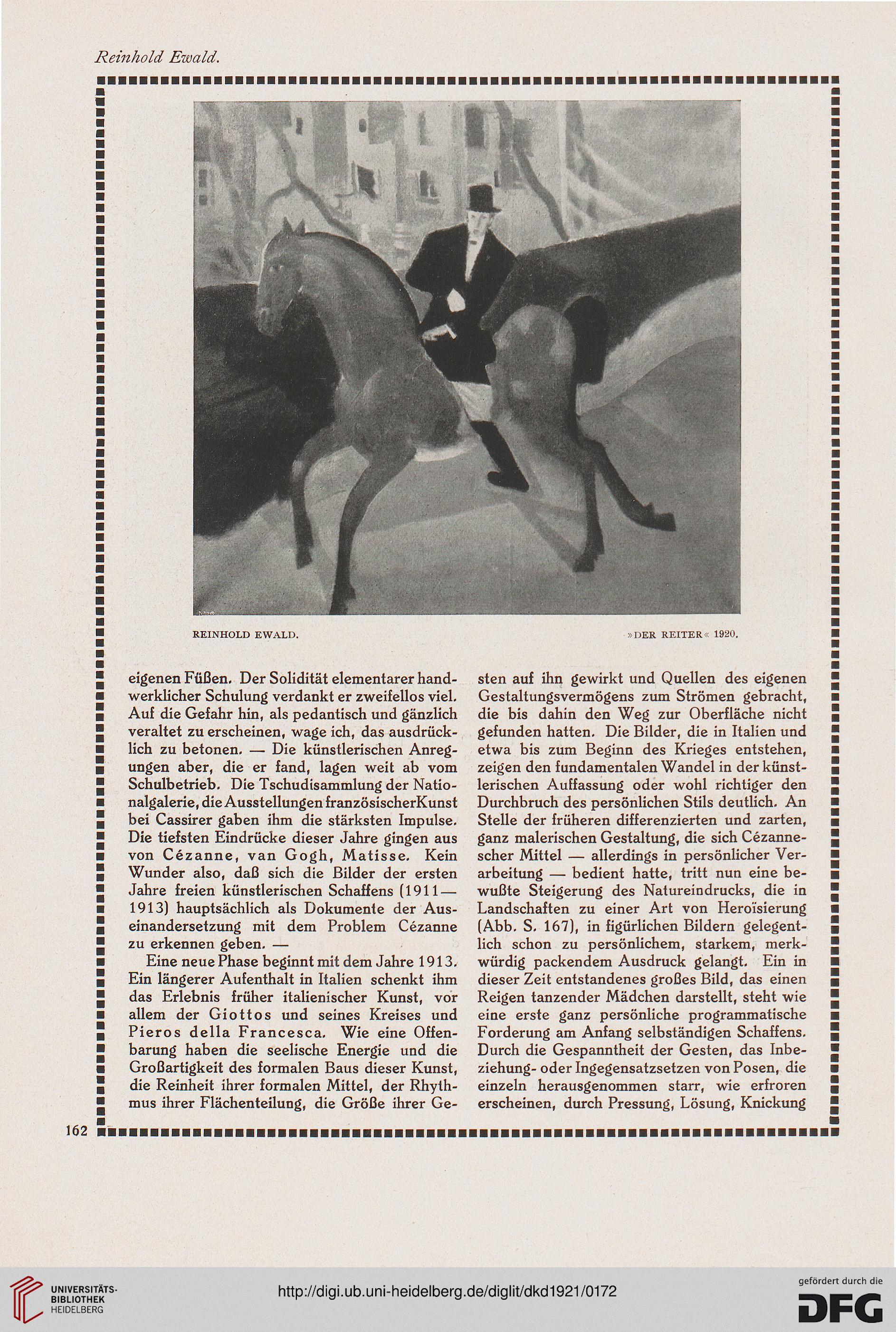

REINHOLD EWALD.

DER REITER« 1920.

eigenen Füßen. Der Solidität elementarer hand-

werklicher Schulung verdankt er zweifellos viel.

Auf die Gefahr hin, als pedantisch und gänzlich

veraltet zu erscheinen, wage ich, das ausdrück-

lich zu betonen. — Die künstlerischen Anreg-

ungen aber, die er fand, lagen weit ab vom

Schulbetrieb. Die Tschudisammlung der Natio-

nalgalerie, die Ausstellungen französischerKunst

bei Cassirer gaben ihm die stärksten Impulse.

Die tiefsten Eindrücke dieser Jahre gingen aus

von Cezanne, van Gogh, Matisse. Kein

Wunder also, daß sich die Bilder der ersten

Jahre freien künstlerischen Schaffens (1911 —

1913) hauptsächlich als Dokumente der Aus-

einandersetzung mit dem Problem Cezanne

zu erkennen geben. —

Eine neue Phase beginnt mit dem Jahre 1913.

Ein längerer Aufenthalt in Italien schenkt ihm

das Erlebnis früher italienischer Kunst, vor

allem der Giottos und seines Kreises und

Pieros della Francesca. Wie eine Offen-

barung haben die seelische Energie und die

Großartigkeit des formalen Baus dieser Kunst,

die Reinheit ihrer formalen Mittel, der Rhyth-

mus ihrer Flächenteilung, die Größe ihrer Ge-

sten auf ihn gewirkt und Quellen des eigenen

Gestaltungsvermögens zum Strömen gebracht,

die bis dahin den Weg zur Oberfläche nicht

gefunden hatten. Die Bilder, die in Italien und

etwa bis zum Beginn des Krieges entstehen,

zeigen den fundamentalen Wandel in der künst-

lerischen Auffassung oder wohl richtiger den

Durchbruch des persönlichen Stils deutlich. An

Stelle der früheren differenzierten und zarten,

ganz malerischen Gestaltung, die sich Cezanne-

scher Mittel — allerdings in persönlicher Ver-

arbeitung — bedient hatte, tritt nun eine be-

wußte Steigerung des Natureindrucks, die in

Landschaften zu einer Art von Heroi'sierung

(Abb. S. 167), in figürlichen Bildern gelegent-

lich schon zu persönlichem, starkem, merk-

würdig packendem Ausdruck gelangt. Ein in

dieser Zeit entstandenes großes Bild, das einen

Reigen tanzender Mädchen darstellt, steht wie

eine erste ganz persönliche programmatische

Forderung am Anfang selbständigen Schaffens.

Durch die Gespanntheit der Gesten, das Inbe-

ziehung- oder Ingegensatzsetzen von Posen, die

einzeln herausgenommen starr, wie erfroren

erscheinen, durch Pressung, Lösung, Knickung

REINHOLD EWALD.

DER REITER« 1920.

eigenen Füßen. Der Solidität elementarer hand-

werklicher Schulung verdankt er zweifellos viel.

Auf die Gefahr hin, als pedantisch und gänzlich

veraltet zu erscheinen, wage ich, das ausdrück-

lich zu betonen. — Die künstlerischen Anreg-

ungen aber, die er fand, lagen weit ab vom

Schulbetrieb. Die Tschudisammlung der Natio-

nalgalerie, die Ausstellungen französischerKunst

bei Cassirer gaben ihm die stärksten Impulse.

Die tiefsten Eindrücke dieser Jahre gingen aus

von Cezanne, van Gogh, Matisse. Kein

Wunder also, daß sich die Bilder der ersten

Jahre freien künstlerischen Schaffens (1911 —

1913) hauptsächlich als Dokumente der Aus-

einandersetzung mit dem Problem Cezanne

zu erkennen geben. —

Eine neue Phase beginnt mit dem Jahre 1913.

Ein längerer Aufenthalt in Italien schenkt ihm

das Erlebnis früher italienischer Kunst, vor

allem der Giottos und seines Kreises und

Pieros della Francesca. Wie eine Offen-

barung haben die seelische Energie und die

Großartigkeit des formalen Baus dieser Kunst,

die Reinheit ihrer formalen Mittel, der Rhyth-

mus ihrer Flächenteilung, die Größe ihrer Ge-

sten auf ihn gewirkt und Quellen des eigenen

Gestaltungsvermögens zum Strömen gebracht,

die bis dahin den Weg zur Oberfläche nicht

gefunden hatten. Die Bilder, die in Italien und

etwa bis zum Beginn des Krieges entstehen,

zeigen den fundamentalen Wandel in der künst-

lerischen Auffassung oder wohl richtiger den

Durchbruch des persönlichen Stils deutlich. An

Stelle der früheren differenzierten und zarten,

ganz malerischen Gestaltung, die sich Cezanne-

scher Mittel — allerdings in persönlicher Ver-

arbeitung — bedient hatte, tritt nun eine be-

wußte Steigerung des Natureindrucks, die in

Landschaften zu einer Art von Heroi'sierung

(Abb. S. 167), in figürlichen Bildern gelegent-

lich schon zu persönlichem, starkem, merk-

würdig packendem Ausdruck gelangt. Ein in

dieser Zeit entstandenes großes Bild, das einen

Reigen tanzender Mädchen darstellt, steht wie

eine erste ganz persönliche programmatische

Forderung am Anfang selbständigen Schaffens.

Durch die Gespanntheit der Gesten, das Inbe-

ziehung- oder Ingegensatzsetzen von Posen, die

einzeln herausgenommen starr, wie erfroren

erscheinen, durch Pressung, Lösung, Knickung