ein weiterer wurde dem Germanischen Natio-

nalmuseum Nürnberg überlassen. Bronze-

nachgüsse wurden für Ratzeburg und die Kai-

serpfalz in Goslar sowie 1914 für den Herzog

zu Mecklenburg hergestellt. Eine 1937 vom

Braunschweiger Staatsministerium in Auftrag

gegebene Kopie befand sich zwischen 1943

und 1946 auf dem Sockel, während das Origi-

nal zum Schutze vor den Bombenangriffen

auf Braunschweig in einem Stollen des Ram-

meisberges bei Goslar ausgelagert war. Seit

1946 stand dann die Originalplastik wieder auf

ihrem Postament auf dem Burgplatz, bis die

zunehmend aggressive Luftverschmutzung

die neuerliche umfassende Restaurierung

und Konservierung von 1980 bis 1983 not-

wendig machte. Nach der Empfehlung von

Experten beschloß der Rat der Stadt Braun-

schweig, das mehr als 800 Jahre alte Kunst-

werk geschützt in einem Innenraum aufzu-

stellen. Seither vertritt eine neu angefertigte

Kopie das Original auf seinem Sockel, wäh-

rend der Löwe Herzog Heinrichs wenige

Schritte nebenan in der Burg ausgestellt ist.

Bei weitem nicht so überschaubar, sondern

ausgesprochen kompliziert verlief die Ge-

schichte des steinernen Unterbaus des Lö-

wen. Sockelarchitektur und Löwe wurden in

der älteren Forschung als Einheit gesehen,

gleichzeitig entstanden und als zusammen-

gehörender künstlerischer Entwurf. Die

äußere Form des Sockels ist, wie die neueste

Forschung darlegt, zumindest seit dem Ende

des 16. Jh. bezeugt. Eine 1594 entstandene

Darstellung des Löwenmonumentes auf dem

Lettnergitter der Brüdernkirche zeigt den Lö-

wensockel erstmals eindeutig in der Form,

wie er heute zu sehen ist - allerdings noch

ohne die erst 1616 durch den Herzog Fried-

rich Ulrich angebrachte Inschriftentafel zu

Füßen des Löwen. Die schriftlichen und bild-

lichen Quellen aus der Zeit vor 1594 sind in

bezug auf die Form des Löwensockelsjedoch

durchaus nicht eindeutig und enthalten man-

che Hinweise, nach denen der Löwe Herzog

Heinrichs im Mittelalter auf einem mehr säu-

lenartigen Unterbau gestanden haben

könnte.

Die 1858 durch Friedrich Maria Krähe erfolgte

vollständige Erneuerung des Sockels ge-

schah „getreu der alten Form“, so daß das

heute auf dem Platz stehende Monument aus

einer neuen (Löwe) und einer alten (Sockel)

Kopie besteht. Seine identitätsstiftende Sym-

bolhaftigkeit, die früh erkannte künstlerische

Einmaligkeit und seine Bedeutung als Ge-

schichtsquelle hat dem Braunschweiger Lö-

wen bis in die Gegenwart Erhalt und Schutz

gesichert.

EVANGELISCHE DOMKIRCHE ST. BLASII

(Burgplatz 5)

Betritt man den Burgplatz von Westen, aus

dem Stadtteil Sack über die schmale Straße

Vor der Burg kommend, so öffnet sich unge-

fähr an der Stelle, wo bis zum Jahre 1798 das

Burgtor stand, der Platz in seiner ganzen Aus-

dehnung als eine dem Fußgänger gehörende

Ruhezone. Gleichzeitig nimmt man hier die

gesamte Abfolge der Platzwände in ihrer ar-

chitektonischen Vielfalt wahr und wird mit der

beherrschenden Baumasse des Domes kon-

frontiert, dessen wuchtiges Turmwerk den

stärksten Akzent setzt. Die lange Nordflanke

des Domes, die den Burgplatz im Süden be-

grenzt, wirkt aber dennoch nicht als abschlie-

ßender Riegel, denn die großen filigranhaften

Fensteröffnungen des dort in der späten Go-

tik dem romanischen Kernbau angefügten

Hallenraumes lassen die Platzwand, einer Ar-

kadenreihe ähnlich, durchlässig erscheinen.

Dahinter erst erhebt sich die von alters her

„ Dom “ genannte, unter Heinrich dem Löwen

errichtete ehemalige Stiftskirche St. Blasii.

Der Baubeginn der dreischiffigen Basilika mit

Querhaus, Chorquadrat, einzogener Haupt-

und zwei Nebenapsiden fällt in das Jahr 1173,

kurz nachdem Heinrich von einer Pilgerfahrt

nach Palästina zurückgekehrt war. Dem Neu-

bau mußte ein kleinerer, von den Brunonen

im frühen 11. Jh. errichteter Vorgängerbau

weichen. 1188 war der Bau so weit fortge-

schritten, daß von Bischof Adelhog von Hil-

desheim im Chor der neuen Kirche der jetzt

im vierten Langhausjoch stehende Marienal-

tar geweiht werden konnte. Die Schlußweihe

zu Ehren Johannes des Täufers, des Heiligen

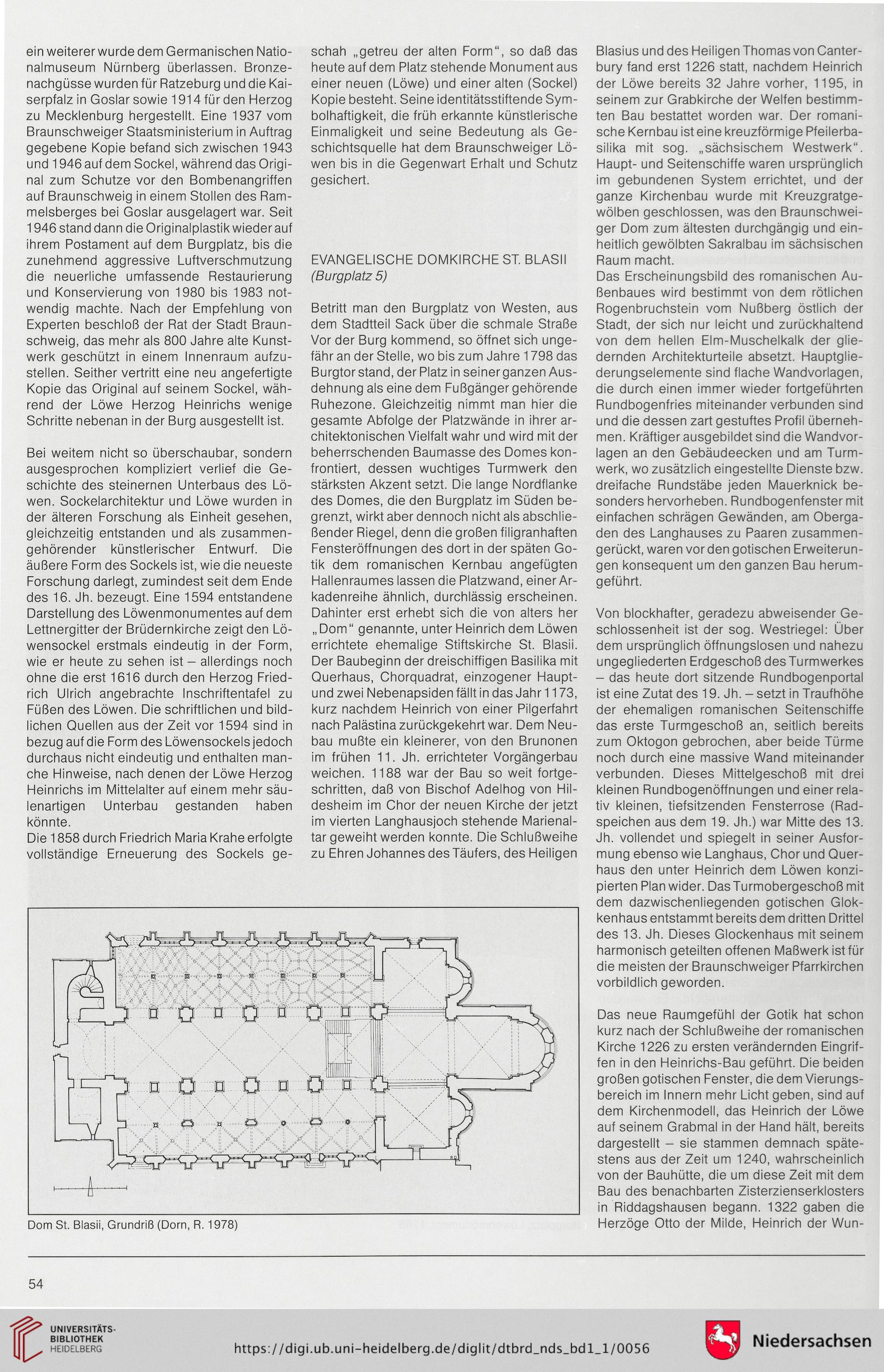

Dom St. Blasii, Grundriß (Dom, R. 1978)

Blasius und des Heiligen Thomas von Canter-

bury fand erst 1226 statt, nachdem Heinrich

der Löwe bereits 32 Jahre vorher, 1195, in

seinem zur Grabkirche der Welfen bestimm-

ten Bau bestattet worden war. Der romani-

sche Kernbau ist eine kreuzförmige Pfeilerba-

silika mit sog. „sächsischem Westwerk“.

Haupt- und Seitenschiffe waren ursprünglich

im gebundenen System errichtet, und der

ganze Kirchenbau wurde mit Kreuzgratge-

wölben geschlossen, was den Braunschwei-

ger Dom zum ältesten durchgängig und ein-

heitlich gewölbten Sakralbau im sächsischen

Raum macht.

Das Erscheinungsbild des romanischen Au-

ßenbaues wird bestimmt von dem rötlichen

Rogenbruchstein vom Nußberg östlich der

Stadt, der sich nur leicht und zurückhaltend

von dem hellen Elm-Muschelkalk der glie-

dernden Architekturteile absetzt. Hauptglie-

derungselemente sind flache Wandvorlagen,

die durch einen immer wieder fortgeführten

Rundbogenfries miteinander verbunden sind

und die dessen zart gestuftes Profil überneh-

men. Kräftiger ausgebildet sind die Wandvor-

lagen an den Gebäudeecken und am Turm-

werk, wo zusätzlich eingestellte Dienste bzw.

dreifache Rundstäbe jeden Mauerknick be-

sonders hervorheben. Rundbogenfenster mit

einfachen schrägen Gewänden, am Oberga-

den des Langhauses zu Paaren zusammen-

gerückt, waren vor den gotischen Erweiterun-

gen konsequent um den ganzen Bau herum-

geführt.

Von blockhafter, geradezu abweisender Ge-

schlossenheit ist der sog. Westriegel: Über

dem ursprünglich öffnungslosen und nahezu

ungegliederten Erdgeschoß des Turmwerkes

- das heute dort sitzende Rundbogenportal

ist eine Zutat des 19. Jh. - setzt in Traufhöhe

der ehemaligen romanischen Seitenschiffe

das erste Turmgeschoß an, seitlich bereits

zum Oktogon gebrochen, aber beide Türme

noch durch eine massive Wand miteinander

verbunden. Dieses Mittelgeschoß mit drei

kleinen Rundbogenöffnungen und einer rela-

tiv kleinen, tiefsitzenden Fensterrose (Rad-

speichen aus dem 19. Jh.) war Mitte des 13.

Jh. vollendet und spiegelt in seiner Ausfor-

mung ebenso wie Langhaus, Chor und Quer-

haus den unter Heinrich dem Löwen konzi-

pierten Plan wider. DasTurmobergeschoß mit

dem dazwischenliegenden gotischen Glok-

kenhaus entstammt bereits dem dritten Drittel

des 13. Jh. Dieses Glockenhaus mit seinem

harmonisch geteilten offenen Maßwerk ist für

die meisten der Braunschweiger Pfarrkirchen

vorbildlich geworden.

Das neue Raumgefühl der Gotik hat schon

kurz nach der Schlußweihe der romanischen

Kirche 1226 zu ersten verändernden Eingrif-

fen in den Heinrichs-Bau geführt. Die beiden

großen gotischen Fenster, die dem Vierungs-

bereich im Innern mehr Licht geben, sind auf

dem Kirchenmodell, das Heinrich der Löwe

auf seinem Grabmal in der Hand hält, bereits

dargestellt - sie stammen demnach späte-

stens aus der Zeit um 1240, wahrscheinlich

von der Bauhütte, die um diese Zeit mit dem

Bau des benachbarten Zisterzienserklosters

in Riddagshausen begann. 1322 gaben die

Herzöge Otto der Milde, Heinrich der Wun-

54

nalmuseum Nürnberg überlassen. Bronze-

nachgüsse wurden für Ratzeburg und die Kai-

serpfalz in Goslar sowie 1914 für den Herzog

zu Mecklenburg hergestellt. Eine 1937 vom

Braunschweiger Staatsministerium in Auftrag

gegebene Kopie befand sich zwischen 1943

und 1946 auf dem Sockel, während das Origi-

nal zum Schutze vor den Bombenangriffen

auf Braunschweig in einem Stollen des Ram-

meisberges bei Goslar ausgelagert war. Seit

1946 stand dann die Originalplastik wieder auf

ihrem Postament auf dem Burgplatz, bis die

zunehmend aggressive Luftverschmutzung

die neuerliche umfassende Restaurierung

und Konservierung von 1980 bis 1983 not-

wendig machte. Nach der Empfehlung von

Experten beschloß der Rat der Stadt Braun-

schweig, das mehr als 800 Jahre alte Kunst-

werk geschützt in einem Innenraum aufzu-

stellen. Seither vertritt eine neu angefertigte

Kopie das Original auf seinem Sockel, wäh-

rend der Löwe Herzog Heinrichs wenige

Schritte nebenan in der Burg ausgestellt ist.

Bei weitem nicht so überschaubar, sondern

ausgesprochen kompliziert verlief die Ge-

schichte des steinernen Unterbaus des Lö-

wen. Sockelarchitektur und Löwe wurden in

der älteren Forschung als Einheit gesehen,

gleichzeitig entstanden und als zusammen-

gehörender künstlerischer Entwurf. Die

äußere Form des Sockels ist, wie die neueste

Forschung darlegt, zumindest seit dem Ende

des 16. Jh. bezeugt. Eine 1594 entstandene

Darstellung des Löwenmonumentes auf dem

Lettnergitter der Brüdernkirche zeigt den Lö-

wensockel erstmals eindeutig in der Form,

wie er heute zu sehen ist - allerdings noch

ohne die erst 1616 durch den Herzog Fried-

rich Ulrich angebrachte Inschriftentafel zu

Füßen des Löwen. Die schriftlichen und bild-

lichen Quellen aus der Zeit vor 1594 sind in

bezug auf die Form des Löwensockelsjedoch

durchaus nicht eindeutig und enthalten man-

che Hinweise, nach denen der Löwe Herzog

Heinrichs im Mittelalter auf einem mehr säu-

lenartigen Unterbau gestanden haben

könnte.

Die 1858 durch Friedrich Maria Krähe erfolgte

vollständige Erneuerung des Sockels ge-

schah „getreu der alten Form“, so daß das

heute auf dem Platz stehende Monument aus

einer neuen (Löwe) und einer alten (Sockel)

Kopie besteht. Seine identitätsstiftende Sym-

bolhaftigkeit, die früh erkannte künstlerische

Einmaligkeit und seine Bedeutung als Ge-

schichtsquelle hat dem Braunschweiger Lö-

wen bis in die Gegenwart Erhalt und Schutz

gesichert.

EVANGELISCHE DOMKIRCHE ST. BLASII

(Burgplatz 5)

Betritt man den Burgplatz von Westen, aus

dem Stadtteil Sack über die schmale Straße

Vor der Burg kommend, so öffnet sich unge-

fähr an der Stelle, wo bis zum Jahre 1798 das

Burgtor stand, der Platz in seiner ganzen Aus-

dehnung als eine dem Fußgänger gehörende

Ruhezone. Gleichzeitig nimmt man hier die

gesamte Abfolge der Platzwände in ihrer ar-

chitektonischen Vielfalt wahr und wird mit der

beherrschenden Baumasse des Domes kon-

frontiert, dessen wuchtiges Turmwerk den

stärksten Akzent setzt. Die lange Nordflanke

des Domes, die den Burgplatz im Süden be-

grenzt, wirkt aber dennoch nicht als abschlie-

ßender Riegel, denn die großen filigranhaften

Fensteröffnungen des dort in der späten Go-

tik dem romanischen Kernbau angefügten

Hallenraumes lassen die Platzwand, einer Ar-

kadenreihe ähnlich, durchlässig erscheinen.

Dahinter erst erhebt sich die von alters her

„ Dom “ genannte, unter Heinrich dem Löwen

errichtete ehemalige Stiftskirche St. Blasii.

Der Baubeginn der dreischiffigen Basilika mit

Querhaus, Chorquadrat, einzogener Haupt-

und zwei Nebenapsiden fällt in das Jahr 1173,

kurz nachdem Heinrich von einer Pilgerfahrt

nach Palästina zurückgekehrt war. Dem Neu-

bau mußte ein kleinerer, von den Brunonen

im frühen 11. Jh. errichteter Vorgängerbau

weichen. 1188 war der Bau so weit fortge-

schritten, daß von Bischof Adelhog von Hil-

desheim im Chor der neuen Kirche der jetzt

im vierten Langhausjoch stehende Marienal-

tar geweiht werden konnte. Die Schlußweihe

zu Ehren Johannes des Täufers, des Heiligen

Dom St. Blasii, Grundriß (Dom, R. 1978)

Blasius und des Heiligen Thomas von Canter-

bury fand erst 1226 statt, nachdem Heinrich

der Löwe bereits 32 Jahre vorher, 1195, in

seinem zur Grabkirche der Welfen bestimm-

ten Bau bestattet worden war. Der romani-

sche Kernbau ist eine kreuzförmige Pfeilerba-

silika mit sog. „sächsischem Westwerk“.

Haupt- und Seitenschiffe waren ursprünglich

im gebundenen System errichtet, und der

ganze Kirchenbau wurde mit Kreuzgratge-

wölben geschlossen, was den Braunschwei-

ger Dom zum ältesten durchgängig und ein-

heitlich gewölbten Sakralbau im sächsischen

Raum macht.

Das Erscheinungsbild des romanischen Au-

ßenbaues wird bestimmt von dem rötlichen

Rogenbruchstein vom Nußberg östlich der

Stadt, der sich nur leicht und zurückhaltend

von dem hellen Elm-Muschelkalk der glie-

dernden Architekturteile absetzt. Hauptglie-

derungselemente sind flache Wandvorlagen,

die durch einen immer wieder fortgeführten

Rundbogenfries miteinander verbunden sind

und die dessen zart gestuftes Profil überneh-

men. Kräftiger ausgebildet sind die Wandvor-

lagen an den Gebäudeecken und am Turm-

werk, wo zusätzlich eingestellte Dienste bzw.

dreifache Rundstäbe jeden Mauerknick be-

sonders hervorheben. Rundbogenfenster mit

einfachen schrägen Gewänden, am Oberga-

den des Langhauses zu Paaren zusammen-

gerückt, waren vor den gotischen Erweiterun-

gen konsequent um den ganzen Bau herum-

geführt.

Von blockhafter, geradezu abweisender Ge-

schlossenheit ist der sog. Westriegel: Über

dem ursprünglich öffnungslosen und nahezu

ungegliederten Erdgeschoß des Turmwerkes

- das heute dort sitzende Rundbogenportal

ist eine Zutat des 19. Jh. - setzt in Traufhöhe

der ehemaligen romanischen Seitenschiffe

das erste Turmgeschoß an, seitlich bereits

zum Oktogon gebrochen, aber beide Türme

noch durch eine massive Wand miteinander

verbunden. Dieses Mittelgeschoß mit drei

kleinen Rundbogenöffnungen und einer rela-

tiv kleinen, tiefsitzenden Fensterrose (Rad-

speichen aus dem 19. Jh.) war Mitte des 13.

Jh. vollendet und spiegelt in seiner Ausfor-

mung ebenso wie Langhaus, Chor und Quer-

haus den unter Heinrich dem Löwen konzi-

pierten Plan wider. DasTurmobergeschoß mit

dem dazwischenliegenden gotischen Glok-

kenhaus entstammt bereits dem dritten Drittel

des 13. Jh. Dieses Glockenhaus mit seinem

harmonisch geteilten offenen Maßwerk ist für

die meisten der Braunschweiger Pfarrkirchen

vorbildlich geworden.

Das neue Raumgefühl der Gotik hat schon

kurz nach der Schlußweihe der romanischen

Kirche 1226 zu ersten verändernden Eingrif-

fen in den Heinrichs-Bau geführt. Die beiden

großen gotischen Fenster, die dem Vierungs-

bereich im Innern mehr Licht geben, sind auf

dem Kirchenmodell, das Heinrich der Löwe

auf seinem Grabmal in der Hand hält, bereits

dargestellt - sie stammen demnach späte-

stens aus der Zeit um 1240, wahrscheinlich

von der Bauhütte, die um diese Zeit mit dem

Bau des benachbarten Zisterzienserklosters

in Riddagshausen begann. 1322 gaben die

Herzöge Otto der Milde, Heinrich der Wun-

54