Könige, Johannes den Täufer und die Apostel

Petrus und Paulus dar.

Das Pendent im Norden mit der darunterlie-

genden Brautpforte ist noch reicher ausge-

stattet. Stab- und Maßwerk setzen hier be-

reits in Höhe des Fenstergesimses ein und

füllen zwei Drittel der gesamten Jochwand

aus. Die qualitätvollen, frühgotischen Ni-

schenfiguren zeigen im Scheitelpunkt Chri-

stus als den himmlischen Bräutigam, dem

rechts und links in aufsteigender Linie je vier

kluge und törichte Jungfrauen sowie die Per-

sonifikationen von Ecclesia und Synagoge

zugeordnet sind. Das Tympanonrelief über

der darunterliegenden Brauttüre mit der Dar-

stellung des Marientodes istz.Zt. durch einen

Schutzschild verdeckt. Mit Statuen ge-

schmückt sind ferner die Strebepfeiler des

Chores und der Annenkapelle.

Das Innere der Kirche erhielt seine Proportio-

nen von den gurtlosen Kreuzgratgewölben

der ersten vier Mittelschiffsjoche, die noch

aus der romanischen Bauperiode stammen

und die Wölbtechnik des Domes wiederho-

len. Von ihnen wurde die Höhe der gotischen

Seitenschiffe bestimmt sowie die der im 14.

Jh. im Osten angefügten Joche und des

Chorpolygons.

Bemerkenswerte Ausstattungsstücke sind

der barocke Hochaltar Detlev Jenners von

1722/25, die 1621 fertiggestellte, reliefge-

schmückte Alabasterkanzel von Georg Rött-

ger sowie der Orgelprospekt mit reichem

Schnitzwerk von ca. 1630. Auch einige künst-

lerisch bedeutsame Epitaphien, meist aus der

2. Hälfte des 16. Jh., haben sich in der Kirche

erhalten.

Besonders reich ausgestattet ist die an das

zweite Joch des südlichen Seitenschiffes an-

gebaute Annenkapelle, die, ebenso hoch wie

die Hallenkirche selbst und über fünf Seiten

eines Achtecks errichtet, mit einem Sternrip-

pengewölbe geschlossen ist. Die von Was-

mod von Kemme und seiner Frau Gherborch

von Broitzem gestiftete Familienkapelle

wurde 1434-38 gebaut und an der Ostwand

mit einem Altar versehen. Die an den restli-

chen vier Wandkompartimenten umlaufen-

den Sitznischen sind in vier Dreiergruppen

geteilt und sowohl an den Sitzbänken als auch

an den darüberliegenden Konsolbaldachinen

mit reichem figürlichem Reliefschmuck aus

der Entstehungszeit der Kapelle gestaltet.

Auch die Wandfiguren der Anna Selbdritt, des

Joachim, der Heiligen Drei Könige und der

Muttergottes mit Kind gehören noch zur Ori-

ginalausstattung des Raumes. Seit dem Ende

des 19. Jh. ist in der Mitte der Kapelle das

1441 von Berthold Sprangken gegossene

Taufbecken aufgestellt, das von vier die Para-

diesesflüsse symbolisierenden T rägerfiguren

geschultert wird (s.a. Taufbecken Brüdernkir-

che). Das Becken selbst zeigt Reliefs mit

Szenen aus dem Leben Jesu, und es wird

überfangen von einem reich geschnitzten

Baldachin, der 1618 von Georg Röttger ge-

schaffen wurde. Umgeben wird das Taufbek-

ken von einem hohen schmiedeeisernen Git-

ter von 1671.

ALTSTADTRATHAUS

(Altstadtmarkt 7)

Die Nachbarschaft von Stadtpfarrkirche und

Rathaus am Altstadtmarktwiederholt, als bür-

gerliche Variante, das Nebeneinander von

Stiftskirche und Herzogssitz am Burgplatz.

Geistliche und weltliche Macht als die Eck-

pfeiler des mittelalterlichen sozialen Lebens

haben hier am Braunschweiger Altstadtmarkt

zu einer selten harmonischen baulichen Ein-

heit gefunden, wobei sowohl die Kirche als

auch das Rathaus, Zug um Zug und städte-

baulich immer aufeinander bezogen, ihr äu-

ßeres Erscheinungsbild veränderten, bis in

der 2. Hälfte des 15. Jh. die Form erreicht war,

in der sich dem Betrachter heute noch Kirche

und Rathaus im Westen des Altstadtmarktes

präsentieren.

Korrespondierend zu der am Beginn des 13.

Jh. noch um zwei Joche kürzeren Martinikir-

che wurde um 1250 mit dem Bau des Westflü-

gels des Rathauses begonnen. Als Antwort

auf die im 14. Jh. erfolgte Gotisierung der Kir-

che erhielt der Rathauswestflügel zwischen

1393 und 1396 die gotischen, zweigeschos-

sigen Lauben, während gleichzeitig der Nord-

flügel angebaut wurde. Mit dieser Erweite-

rung des Rathauses zur Zweiflügelanlage

wurde der Marktplatz in seiner Nordwestecke

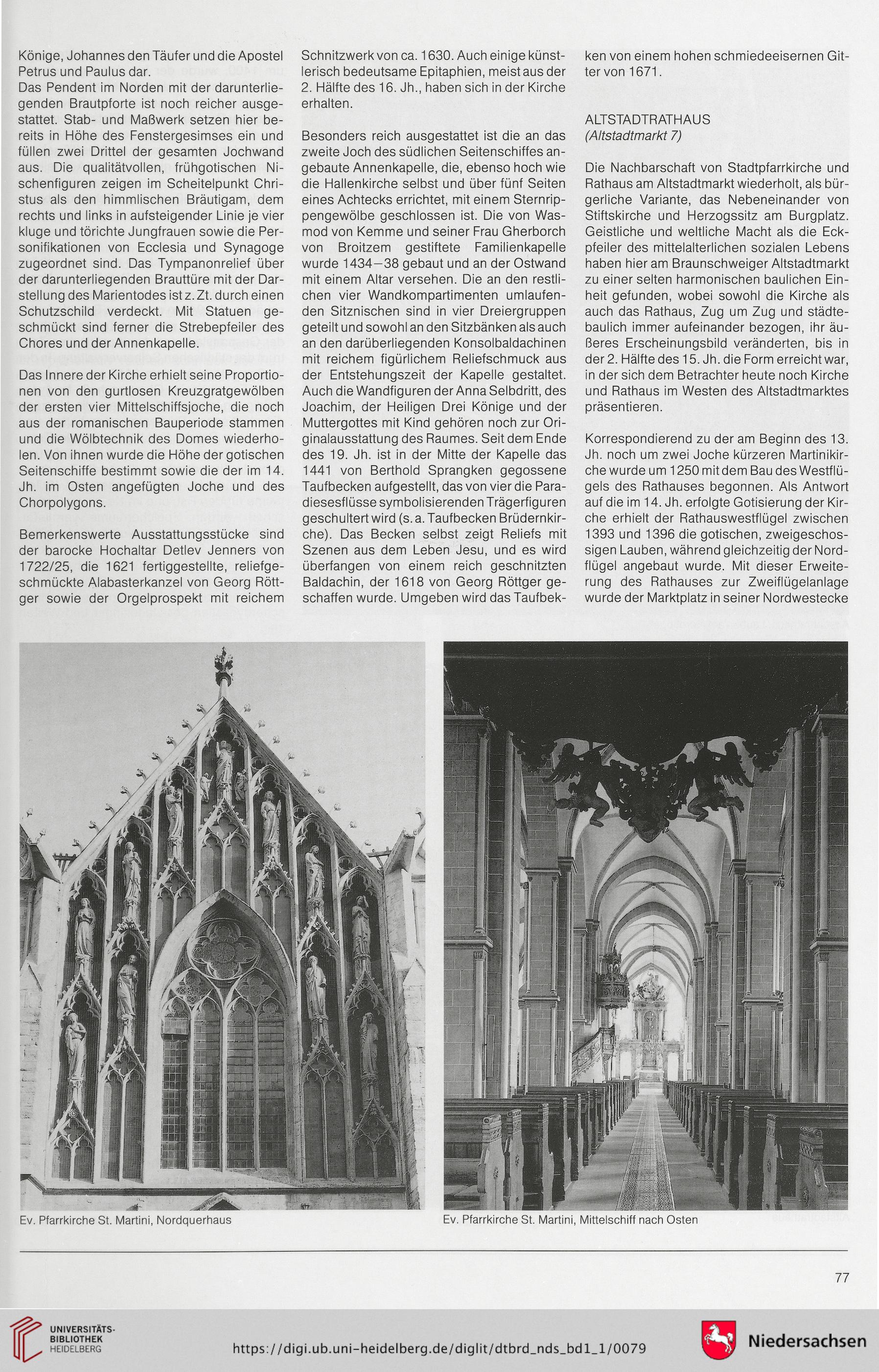

Ev. Pfarrkirche St. Martini, Nordquerhaus

Ev. Pfarrkirche St. Martini, Mittelschiff nach Osten

77

Petrus und Paulus dar.

Das Pendent im Norden mit der darunterlie-

genden Brautpforte ist noch reicher ausge-

stattet. Stab- und Maßwerk setzen hier be-

reits in Höhe des Fenstergesimses ein und

füllen zwei Drittel der gesamten Jochwand

aus. Die qualitätvollen, frühgotischen Ni-

schenfiguren zeigen im Scheitelpunkt Chri-

stus als den himmlischen Bräutigam, dem

rechts und links in aufsteigender Linie je vier

kluge und törichte Jungfrauen sowie die Per-

sonifikationen von Ecclesia und Synagoge

zugeordnet sind. Das Tympanonrelief über

der darunterliegenden Brauttüre mit der Dar-

stellung des Marientodes istz.Zt. durch einen

Schutzschild verdeckt. Mit Statuen ge-

schmückt sind ferner die Strebepfeiler des

Chores und der Annenkapelle.

Das Innere der Kirche erhielt seine Proportio-

nen von den gurtlosen Kreuzgratgewölben

der ersten vier Mittelschiffsjoche, die noch

aus der romanischen Bauperiode stammen

und die Wölbtechnik des Domes wiederho-

len. Von ihnen wurde die Höhe der gotischen

Seitenschiffe bestimmt sowie die der im 14.

Jh. im Osten angefügten Joche und des

Chorpolygons.

Bemerkenswerte Ausstattungsstücke sind

der barocke Hochaltar Detlev Jenners von

1722/25, die 1621 fertiggestellte, reliefge-

schmückte Alabasterkanzel von Georg Rött-

ger sowie der Orgelprospekt mit reichem

Schnitzwerk von ca. 1630. Auch einige künst-

lerisch bedeutsame Epitaphien, meist aus der

2. Hälfte des 16. Jh., haben sich in der Kirche

erhalten.

Besonders reich ausgestattet ist die an das

zweite Joch des südlichen Seitenschiffes an-

gebaute Annenkapelle, die, ebenso hoch wie

die Hallenkirche selbst und über fünf Seiten

eines Achtecks errichtet, mit einem Sternrip-

pengewölbe geschlossen ist. Die von Was-

mod von Kemme und seiner Frau Gherborch

von Broitzem gestiftete Familienkapelle

wurde 1434-38 gebaut und an der Ostwand

mit einem Altar versehen. Die an den restli-

chen vier Wandkompartimenten umlaufen-

den Sitznischen sind in vier Dreiergruppen

geteilt und sowohl an den Sitzbänken als auch

an den darüberliegenden Konsolbaldachinen

mit reichem figürlichem Reliefschmuck aus

der Entstehungszeit der Kapelle gestaltet.

Auch die Wandfiguren der Anna Selbdritt, des

Joachim, der Heiligen Drei Könige und der

Muttergottes mit Kind gehören noch zur Ori-

ginalausstattung des Raumes. Seit dem Ende

des 19. Jh. ist in der Mitte der Kapelle das

1441 von Berthold Sprangken gegossene

Taufbecken aufgestellt, das von vier die Para-

diesesflüsse symbolisierenden T rägerfiguren

geschultert wird (s.a. Taufbecken Brüdernkir-

che). Das Becken selbst zeigt Reliefs mit

Szenen aus dem Leben Jesu, und es wird

überfangen von einem reich geschnitzten

Baldachin, der 1618 von Georg Röttger ge-

schaffen wurde. Umgeben wird das Taufbek-

ken von einem hohen schmiedeeisernen Git-

ter von 1671.

ALTSTADTRATHAUS

(Altstadtmarkt 7)

Die Nachbarschaft von Stadtpfarrkirche und

Rathaus am Altstadtmarktwiederholt, als bür-

gerliche Variante, das Nebeneinander von

Stiftskirche und Herzogssitz am Burgplatz.

Geistliche und weltliche Macht als die Eck-

pfeiler des mittelalterlichen sozialen Lebens

haben hier am Braunschweiger Altstadtmarkt

zu einer selten harmonischen baulichen Ein-

heit gefunden, wobei sowohl die Kirche als

auch das Rathaus, Zug um Zug und städte-

baulich immer aufeinander bezogen, ihr äu-

ßeres Erscheinungsbild veränderten, bis in

der 2. Hälfte des 15. Jh. die Form erreicht war,

in der sich dem Betrachter heute noch Kirche

und Rathaus im Westen des Altstadtmarktes

präsentieren.

Korrespondierend zu der am Beginn des 13.

Jh. noch um zwei Joche kürzeren Martinikir-

che wurde um 1250 mit dem Bau des Westflü-

gels des Rathauses begonnen. Als Antwort

auf die im 14. Jh. erfolgte Gotisierung der Kir-

che erhielt der Rathauswestflügel zwischen

1393 und 1396 die gotischen, zweigeschos-

sigen Lauben, während gleichzeitig der Nord-

flügel angebaut wurde. Mit dieser Erweite-

rung des Rathauses zur Zweiflügelanlage

wurde der Marktplatz in seiner Nordwestecke

Ev. Pfarrkirche St. Martini, Nordquerhaus

Ev. Pfarrkirche St. Martini, Mittelschiff nach Osten

77