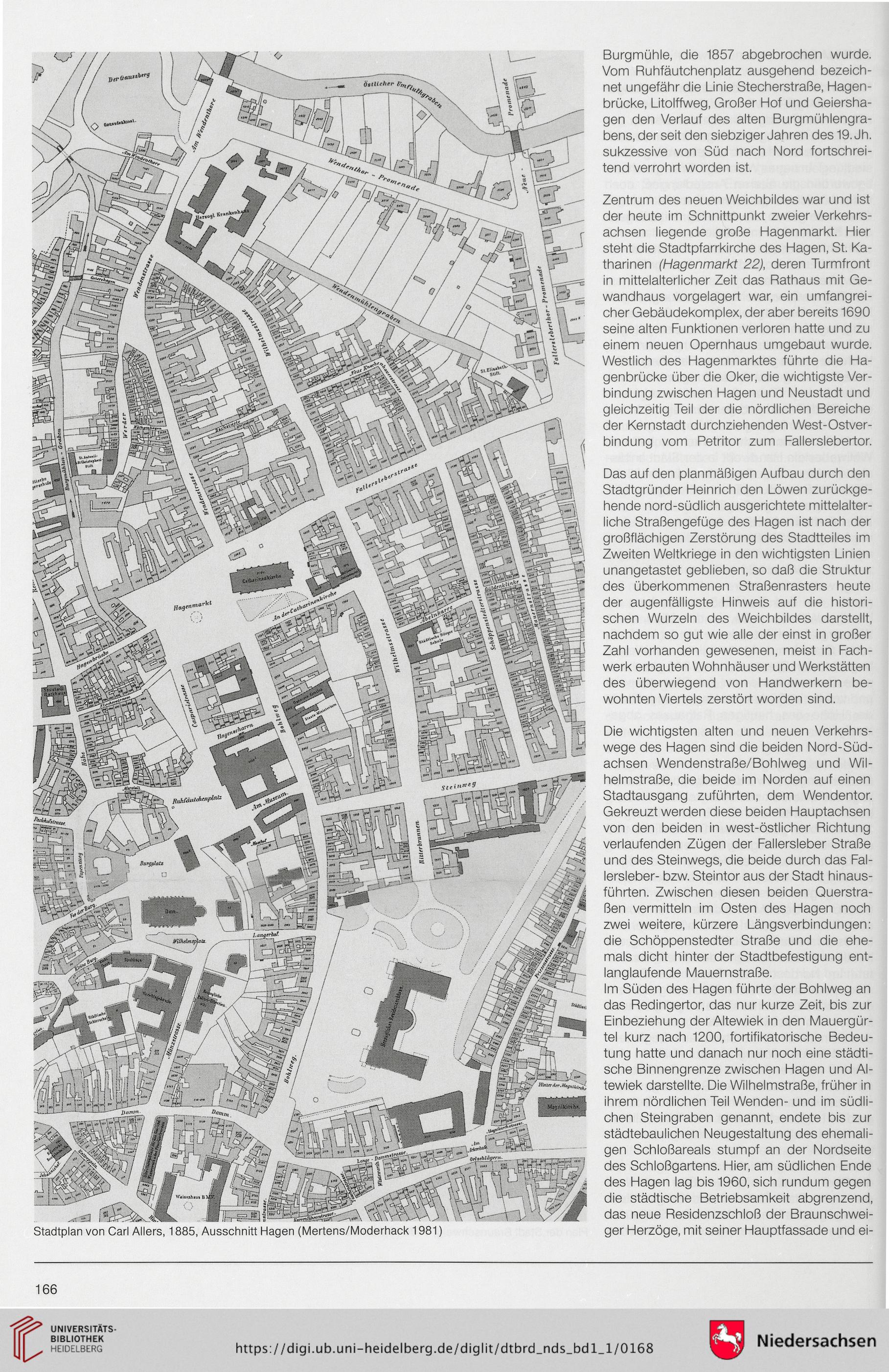

Stadtplan von Carl Allers, 1885, Ausschnitt Hagen (Mertens/Moderhack 1981)

Burgmühle, die 1857 abgebrochen wurde.

Vom Ruhfäutchenplatz ausgehend bezeich-

net ungefähr die Linie Stecherstraße, Hagen-

brücke, Litolffweg, Großer Hof und Geiersha-

gen den Verlauf des alten Burgmühlengra-

bens, der seit den siebziger Jahren des 19. Jh.

sukzessive von Süd nach Nord fortschrei-

tend verrohrt worden ist.

Zentrum des neuen Weichbildes war und ist

der heute im Schnittpunkt zweier Verkehrs-

achsen liegende große Hagenmarkt. Hier

steht die Stadtpfarrkirche des Hagen, St. Ka-

tharinen (Hagenmarkt 22), deren Turmfront

in mittelalterlicher Zeit das Rathaus mit Ge-

wandhaus vorgelagert war, ein umfangrei-

cher Gebäudekomplex, der aber bereits 1690

seine alten Funktionen verloren hatte und zu

einem neuen Opernhaus umgebaut wurde.

Westlich des Hagenmarktes führte die Ha-

genbrücke über die Oker, die wichtigste Ver-

bindung zwischen Hagen und Neustadt und

gleichzeitig Teil der die nördlichen Bereiche

der Kernstadt durchziehenden West-Ostver-

bindung vom Petritor zum Fallerslebertor.

Das auf den planmäßigen Aufbau durch den

Stadtgründer Heinrich den Löwen zurückge-

hende nord-südlich ausgerichtete mittelalter-

liche Straßengefüge des Hagen ist nach der

großflächigen Zerstörung des Stadtteiles im

Zweiten Weltkriege in den wichtigsten Linien

unangetastet geblieben, so daß die Struktur

des überkommenen Straßenrasters heute

der augenfälligste Hinweis auf die histori-

schen Wurzeln des Weichbildes darstellt,

nachdem so gut wie alle der einst in großer

Zahl vorhanden gewesenen, meist in Fach-

werk erbauten Wohnhäuser und Werkstätten

des überwiegend von Handwerkern be-

wohnten Viertels zerstört worden sind.

Die wichtigsten alten und neuen Verkehrs-

wege des Hagen sind die beiden Nord-Süd-

achsen Wendenstraße/Bohlweg und Wil-

helmstraße, die beide im Norden auf einen

Stadtausgang zuführten, dem Wendentor.

Gekreuzt werden diese beiden Hauptachsen

von den beiden in west-östlicher Richtung

verlaufenden Zügen der Fallersleber Straße

und des Steinwegs, die beide durch das Fal-

lersleber- bzw. Steintor aus der Stadt hinaus-

führten. Zwischen diesen beiden Querstra-

ßen vermitteln im Osten des Hagen noch

zwei weitere, kürzere Längsverbindungen:

die Schöppenstedter Straße und die ehe-

mals dicht hinter der Stadtbefestigung ent-

langlaufende Mauernstraße.

Im Süden des Hagen führte der Bohlweg an

das Redingertor, das nur kurze Zeit, bis zur

Einbeziehung der Altewiek in den Mauergür-

tel kurz nach 1200, fortifikatorische Bedeu-

tung hatte und danach nur noch eine städti-

sche Binnengrenze zwischen Hagen und Al-

tewiek darstellte. Die Wilhelmstraße, früher in

ihrem nördlichen Teil Wenden- und im südli-

chen Steingraben genannt, endete bis zur

städtebaulichen Neugestaltung des ehemali-

gen Schloßareals stumpf an der Nordseite

des Schloßgartens. Hier, am südlichen Ende

des Hagen lag bis 1960, sich rundum gegen

die städtische Betriebsamkeit abgrenzend,

das neue Residenzschloß der Braunschwei-

ger Herzöge, mit seiner Hauptfassade und ei-

166

Burgmühle, die 1857 abgebrochen wurde.

Vom Ruhfäutchenplatz ausgehend bezeich-

net ungefähr die Linie Stecherstraße, Hagen-

brücke, Litolffweg, Großer Hof und Geiersha-

gen den Verlauf des alten Burgmühlengra-

bens, der seit den siebziger Jahren des 19. Jh.

sukzessive von Süd nach Nord fortschrei-

tend verrohrt worden ist.

Zentrum des neuen Weichbildes war und ist

der heute im Schnittpunkt zweier Verkehrs-

achsen liegende große Hagenmarkt. Hier

steht die Stadtpfarrkirche des Hagen, St. Ka-

tharinen (Hagenmarkt 22), deren Turmfront

in mittelalterlicher Zeit das Rathaus mit Ge-

wandhaus vorgelagert war, ein umfangrei-

cher Gebäudekomplex, der aber bereits 1690

seine alten Funktionen verloren hatte und zu

einem neuen Opernhaus umgebaut wurde.

Westlich des Hagenmarktes führte die Ha-

genbrücke über die Oker, die wichtigste Ver-

bindung zwischen Hagen und Neustadt und

gleichzeitig Teil der die nördlichen Bereiche

der Kernstadt durchziehenden West-Ostver-

bindung vom Petritor zum Fallerslebertor.

Das auf den planmäßigen Aufbau durch den

Stadtgründer Heinrich den Löwen zurückge-

hende nord-südlich ausgerichtete mittelalter-

liche Straßengefüge des Hagen ist nach der

großflächigen Zerstörung des Stadtteiles im

Zweiten Weltkriege in den wichtigsten Linien

unangetastet geblieben, so daß die Struktur

des überkommenen Straßenrasters heute

der augenfälligste Hinweis auf die histori-

schen Wurzeln des Weichbildes darstellt,

nachdem so gut wie alle der einst in großer

Zahl vorhanden gewesenen, meist in Fach-

werk erbauten Wohnhäuser und Werkstätten

des überwiegend von Handwerkern be-

wohnten Viertels zerstört worden sind.

Die wichtigsten alten und neuen Verkehrs-

wege des Hagen sind die beiden Nord-Süd-

achsen Wendenstraße/Bohlweg und Wil-

helmstraße, die beide im Norden auf einen

Stadtausgang zuführten, dem Wendentor.

Gekreuzt werden diese beiden Hauptachsen

von den beiden in west-östlicher Richtung

verlaufenden Zügen der Fallersleber Straße

und des Steinwegs, die beide durch das Fal-

lersleber- bzw. Steintor aus der Stadt hinaus-

führten. Zwischen diesen beiden Querstra-

ßen vermitteln im Osten des Hagen noch

zwei weitere, kürzere Längsverbindungen:

die Schöppenstedter Straße und die ehe-

mals dicht hinter der Stadtbefestigung ent-

langlaufende Mauernstraße.

Im Süden des Hagen führte der Bohlweg an

das Redingertor, das nur kurze Zeit, bis zur

Einbeziehung der Altewiek in den Mauergür-

tel kurz nach 1200, fortifikatorische Bedeu-

tung hatte und danach nur noch eine städti-

sche Binnengrenze zwischen Hagen und Al-

tewiek darstellte. Die Wilhelmstraße, früher in

ihrem nördlichen Teil Wenden- und im südli-

chen Steingraben genannt, endete bis zur

städtebaulichen Neugestaltung des ehemali-

gen Schloßareals stumpf an der Nordseite

des Schloßgartens. Hier, am südlichen Ende

des Hagen lag bis 1960, sich rundum gegen

die städtische Betriebsamkeit abgrenzend,

das neue Residenzschloß der Braunschwei-

ger Herzöge, mit seiner Hauptfassade und ei-

166