gen von Neorenaissancegiebeln mit Roll-

werk, hielten die Fassade optisch im Gleich-

gewicht, das heute durch das Fehlen des

Giebels an der östlichen Flaushälfte gestört

ist. Hier wurden nach Kriegsbeschädigungen

im Dachbereich 1952 Gauben angebracht

und die Reste des Zwerchgiebels abgetra-

gen.

Ebenfalls von H. Wellmann und G. Barth

stammt das an der Einmündung des Stein-

torwalles liegende Mehrfamilienwohnhaus

Museumstraße 2, das mit dem südlich an-

schließenden Gebäude Steintorwall 22 eine

gestalterische Einheit bildet. Der Wohnhaus-

komplex wurde 1893 gebaut und ist mit sei-

nem üppigen, an der abgerundeten Haus-

ecke zusammengezogenen barockisieren-

den Putzdekor auf den Schnittpunkt der bei-

den Straßen ausgerichtet. In seiner ursprüng-

lichen Ausformung gipfelte diese mit kolos-

salen Pilasterstellungen um Monumentalität

bemühte Eckausbildung in einem Zwerch-

giebel mit geschweifter Bekrönung, flankiert

von einer vasenbesetzten Attika. Zweiach-

sige flache Risalite mit Baikonen und

Zwerchgiebeln setzten zusätzliche Akzente

an den Flanken der beiden Fassaden. Vor al-

lem die in der Nachkriegszeit vorgenomme-

nen Veränderungen im Dachbereich machen

sich heute als unharmonische Fehlstellen be-

merkbar und beeinträchtigen die Gesamtwir-

kung dieses an städtebaulich wichtiger Stelle

liegenden Gebäudes.

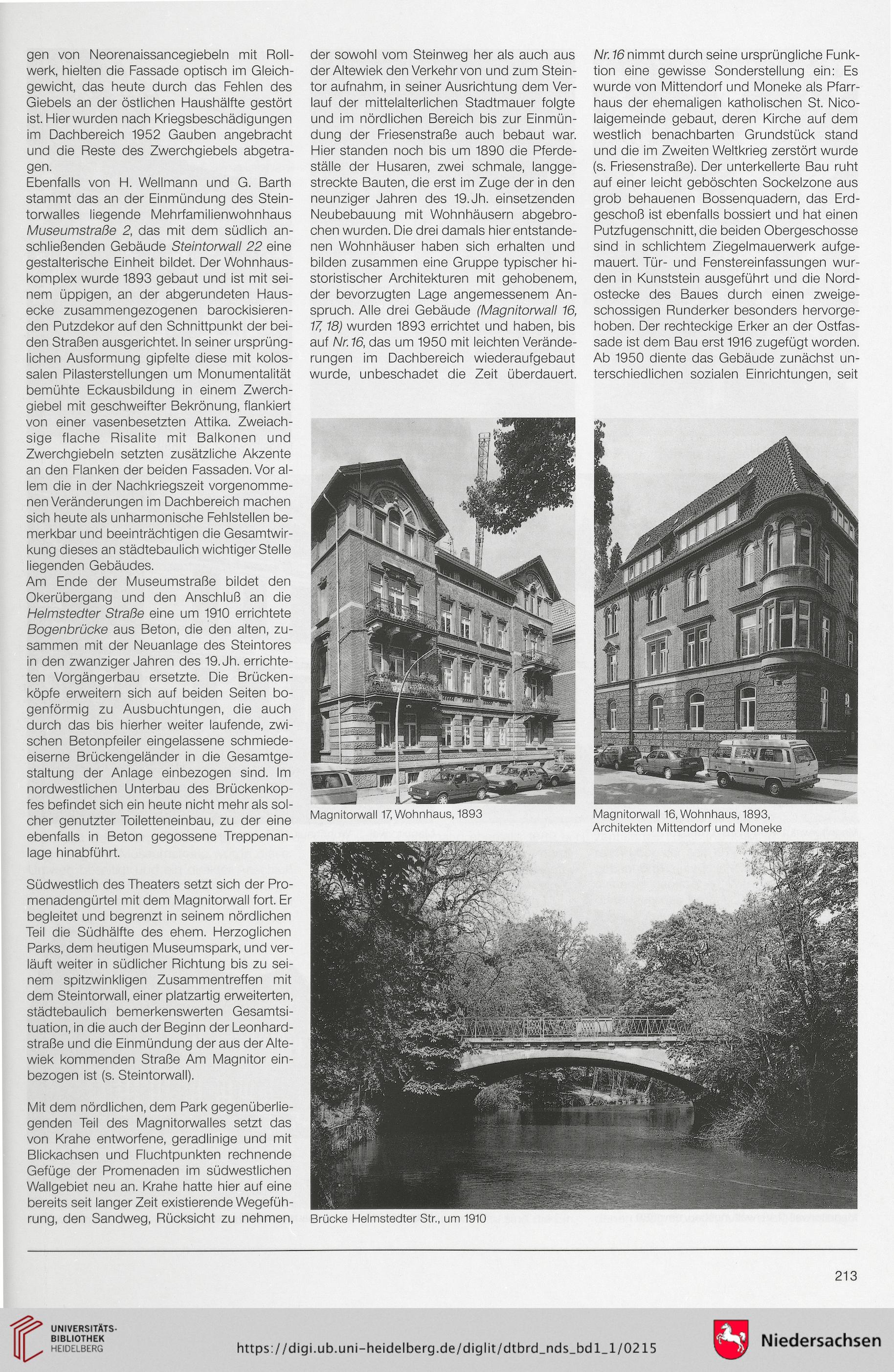

Am Ende der Museumstraße bildet den

Okerübergang und den Anschluß an die

Helmstedter Straße eine um 1910 errichtete

Bogenbrücke aus Beton, die den alten, zu-

sammen mit der Neuanlage des Steintores

in den zwanziger Jahren des 19. Jh. errichte-

ten Vorgängerbau ersetzte. Die Brücken-

köpfe erweitern sich auf beiden Seiten bo-

genförmig zu Ausbuchtungen, die auch

durch das bis hierher weiter laufende, zwi-

schen Betonpfeiler eingelassene schmiede-

eiserne Brückengeländer in die Gesamtge-

staltung der Anlage einbezogen sind. Im

nordwestlichen Unterbau des Brückenkop-

fes befindet sich ein heute nicht mehr als sol-

cher genutzter Toiletteneinbau, zu der eine

ebenfalls in Beton gegossene Treppenan-

lage hinabführt.

Südwestlich des Theaters setzt sich der Pro-

menadengürtel mit dem Magnitorwall fort. Er

begleitet und begrenzt in seinem nördlichen

Teil die Südhälfte des ehern. Herzoglichen

Parks, dem heutigen Museumspark, und ver-

läuft weiter in südlicher Richtung bis zu sei-

nem spitzwinkligen Zusammentreffen mit

dem Steintorwall, einer platzartig erweiterten,

städtebaulich bemerkenswerten Gesamtsi-

tuation, in die auch der Beginn der Leonhard-

straße und die Einmündung der aus der Alte-

wiek kommenden Straße Am Magnitor ein-

bezogen ist (s. Steintorwall).

Mit dem nördlichen, dem Park gegenüberlie-

genden Teil des Magnitorwalles setzt das

von Krähe entworfene, geradlinige und mit

Blickachsen und Fluchtpunkten rechnende

Gefüge der Promenaden im südwestlichen

Wallgebiet neu an. Krähe hatte hier auf eine

bereits seit langer Zeit existierende Wegefüh-

rung, den Sandweg, Rücksicht zu nehmen,

der sowohl vom Steinweg her als auch aus

der Altewiek den Verkehr von und zum Stein-

tor aufnahm, in seiner Ausrichtung dem Ver-

lauf der mittelalterlichen Stadtmauer folgte

und im nördlichen Bereich bis zur Einmün-

dung der Friesenstraße auch bebaut war.

Hier standen noch bis um 1890 die Pferde-

ställe der Husaren, zwei schmale, langge-

streckte Bauten, die erst im Zuge der in den

neunziger Jahren des 19. Jh. einsetzenden

Neubebauung mit Wohnhäusern abgebro-

chen wurden. Die drei damals hier entstande-

nen Wohnhäuser haben sich erhalten und

bilden zusammen eine Gruppe typischer hi-

storistischer Architekturen mit gehobenem,

der bevorzugten Lage angemessenem An-

spruch. Alle drei Gebäude (Magnitorwall 16,

17, 18) wurden 1893 errichtet und haben, bis

auf Nr. 16, das um 1950 mit leichten Verände-

rungen im Dachbereich wiederaufgebaut

wurde, unbeschadet die Zeit überdauert.

Nr. 16 nimmt durch seine ursprüngliche Funk-

tion eine gewisse Sonderstellung ein: Es

wurde von Mittendorf und Moneke als Pfarr-

haus der ehemaligen katholischen St. Nico-

laigemeinde gebaut, deren Kirche auf dem

westlich benachbarten Grundstück stand

und die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde

(s. Friesenstraße). Der unterkellerte Bau ruht

auf einer leicht geböschten Sockelzone aus

grob behauenen Bossenquadern, das Erd-

geschoß ist ebenfalls bossiert und hat einen

Putzfugenschnitt, die beiden Obergeschosse

sind in schlichtem Ziegelmauerwerk aufge-

mauert. Tür- und Fenstereinfassungen wur-

den in Kunststein ausgeführt und die Nord-

ostecke des Baues durch einen zweige-

schossigen Runderker besonders hervorge-

hoben. Der rechteckige Erker an der Ostfas-

sade ist dem Bau erst 1916 zugefügt worden.

Ab 1950 diente das Gebäude zunächst un-

terschiedlichen sozialen Einrichtungen, seit

Magnitorwall 17, Wohnhaus, 1893 Magnitorwall 16, Wohnhaus, 1893,

Architekten Mittendorf und Moneke

Brücke Helmstedter Str., um 1910

213

werk, hielten die Fassade optisch im Gleich-

gewicht, das heute durch das Fehlen des

Giebels an der östlichen Flaushälfte gestört

ist. Hier wurden nach Kriegsbeschädigungen

im Dachbereich 1952 Gauben angebracht

und die Reste des Zwerchgiebels abgetra-

gen.

Ebenfalls von H. Wellmann und G. Barth

stammt das an der Einmündung des Stein-

torwalles liegende Mehrfamilienwohnhaus

Museumstraße 2, das mit dem südlich an-

schließenden Gebäude Steintorwall 22 eine

gestalterische Einheit bildet. Der Wohnhaus-

komplex wurde 1893 gebaut und ist mit sei-

nem üppigen, an der abgerundeten Haus-

ecke zusammengezogenen barockisieren-

den Putzdekor auf den Schnittpunkt der bei-

den Straßen ausgerichtet. In seiner ursprüng-

lichen Ausformung gipfelte diese mit kolos-

salen Pilasterstellungen um Monumentalität

bemühte Eckausbildung in einem Zwerch-

giebel mit geschweifter Bekrönung, flankiert

von einer vasenbesetzten Attika. Zweiach-

sige flache Risalite mit Baikonen und

Zwerchgiebeln setzten zusätzliche Akzente

an den Flanken der beiden Fassaden. Vor al-

lem die in der Nachkriegszeit vorgenomme-

nen Veränderungen im Dachbereich machen

sich heute als unharmonische Fehlstellen be-

merkbar und beeinträchtigen die Gesamtwir-

kung dieses an städtebaulich wichtiger Stelle

liegenden Gebäudes.

Am Ende der Museumstraße bildet den

Okerübergang und den Anschluß an die

Helmstedter Straße eine um 1910 errichtete

Bogenbrücke aus Beton, die den alten, zu-

sammen mit der Neuanlage des Steintores

in den zwanziger Jahren des 19. Jh. errichte-

ten Vorgängerbau ersetzte. Die Brücken-

köpfe erweitern sich auf beiden Seiten bo-

genförmig zu Ausbuchtungen, die auch

durch das bis hierher weiter laufende, zwi-

schen Betonpfeiler eingelassene schmiede-

eiserne Brückengeländer in die Gesamtge-

staltung der Anlage einbezogen sind. Im

nordwestlichen Unterbau des Brückenkop-

fes befindet sich ein heute nicht mehr als sol-

cher genutzter Toiletteneinbau, zu der eine

ebenfalls in Beton gegossene Treppenan-

lage hinabführt.

Südwestlich des Theaters setzt sich der Pro-

menadengürtel mit dem Magnitorwall fort. Er

begleitet und begrenzt in seinem nördlichen

Teil die Südhälfte des ehern. Herzoglichen

Parks, dem heutigen Museumspark, und ver-

läuft weiter in südlicher Richtung bis zu sei-

nem spitzwinkligen Zusammentreffen mit

dem Steintorwall, einer platzartig erweiterten,

städtebaulich bemerkenswerten Gesamtsi-

tuation, in die auch der Beginn der Leonhard-

straße und die Einmündung der aus der Alte-

wiek kommenden Straße Am Magnitor ein-

bezogen ist (s. Steintorwall).

Mit dem nördlichen, dem Park gegenüberlie-

genden Teil des Magnitorwalles setzt das

von Krähe entworfene, geradlinige und mit

Blickachsen und Fluchtpunkten rechnende

Gefüge der Promenaden im südwestlichen

Wallgebiet neu an. Krähe hatte hier auf eine

bereits seit langer Zeit existierende Wegefüh-

rung, den Sandweg, Rücksicht zu nehmen,

der sowohl vom Steinweg her als auch aus

der Altewiek den Verkehr von und zum Stein-

tor aufnahm, in seiner Ausrichtung dem Ver-

lauf der mittelalterlichen Stadtmauer folgte

und im nördlichen Bereich bis zur Einmün-

dung der Friesenstraße auch bebaut war.

Hier standen noch bis um 1890 die Pferde-

ställe der Husaren, zwei schmale, langge-

streckte Bauten, die erst im Zuge der in den

neunziger Jahren des 19. Jh. einsetzenden

Neubebauung mit Wohnhäusern abgebro-

chen wurden. Die drei damals hier entstande-

nen Wohnhäuser haben sich erhalten und

bilden zusammen eine Gruppe typischer hi-

storistischer Architekturen mit gehobenem,

der bevorzugten Lage angemessenem An-

spruch. Alle drei Gebäude (Magnitorwall 16,

17, 18) wurden 1893 errichtet und haben, bis

auf Nr. 16, das um 1950 mit leichten Verände-

rungen im Dachbereich wiederaufgebaut

wurde, unbeschadet die Zeit überdauert.

Nr. 16 nimmt durch seine ursprüngliche Funk-

tion eine gewisse Sonderstellung ein: Es

wurde von Mittendorf und Moneke als Pfarr-

haus der ehemaligen katholischen St. Nico-

laigemeinde gebaut, deren Kirche auf dem

westlich benachbarten Grundstück stand

und die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde

(s. Friesenstraße). Der unterkellerte Bau ruht

auf einer leicht geböschten Sockelzone aus

grob behauenen Bossenquadern, das Erd-

geschoß ist ebenfalls bossiert und hat einen

Putzfugenschnitt, die beiden Obergeschosse

sind in schlichtem Ziegelmauerwerk aufge-

mauert. Tür- und Fenstereinfassungen wur-

den in Kunststein ausgeführt und die Nord-

ostecke des Baues durch einen zweige-

schossigen Runderker besonders hervorge-

hoben. Der rechteckige Erker an der Ostfas-

sade ist dem Bau erst 1916 zugefügt worden.

Ab 1950 diente das Gebäude zunächst un-

terschiedlichen sozialen Einrichtungen, seit

Magnitorwall 17, Wohnhaus, 1893 Magnitorwall 16, Wohnhaus, 1893,

Architekten Mittendorf und Moneke

Brücke Helmstedter Str., um 1910

213