7. Skulpturen Ausstattung

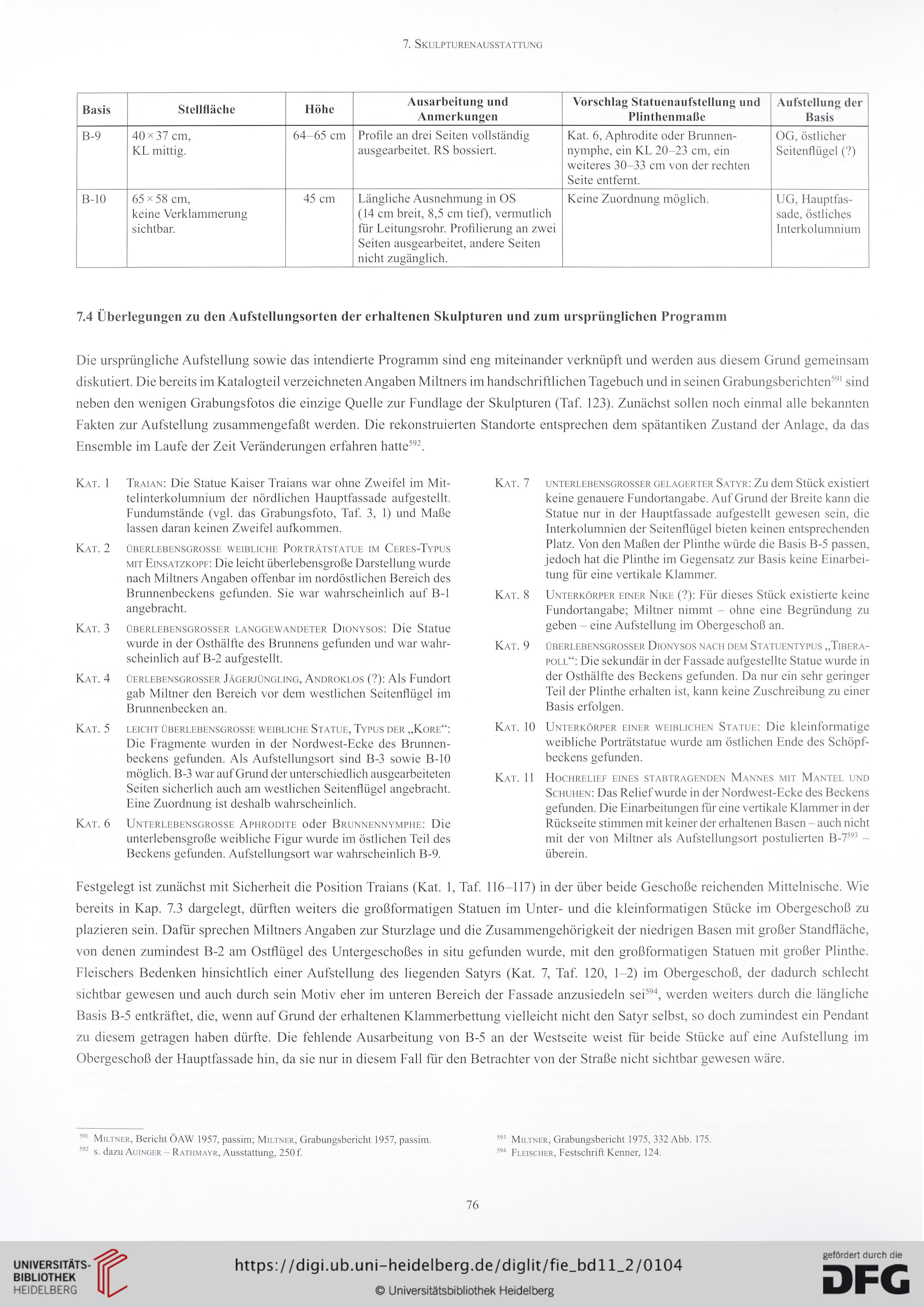

Basis

Stellfläche

Höhe

Ausarbeitung und

Anmerkungen

Vorschlag Statuenaufstellung und

Plinthenmaße

Aufstellung der

Basis

B-9

40 x 37 cm,

KL mittig.

64-65 cm

Profile an drei Seiten vollständig

ausgearbeitet. RS bossiert.

Kat. 6, Aphrodite oder Brunnen-

nymphe, ein KL 20-23 cm, ein

weiteres 30-33 cm von der rechten

Seite entfernt.

OG, östlicher

Seitenflügel (?)

B-10

65 x 58 cm,

keine Verklammerung

sichtbar.

45 cm

Längliche Ausnehmung in OS

(14 cm breit, 8,5 cm tief), vermutlich

für Leitungsrohr. Profilierung an zwei

Seiten ausgearbeitet, andere Seiten

nicht zugänglich.

Keine Zuordnung möglich.

UG, Hauptfas-

sade, östliches

Interkolumnium

7.4 Überlegungen zu den Aufstellungsorten der erhaltenen Skulpturen und zum ursprünglichen Programm

Die ursprüngliche Aufstellung sowie das intendierte Programm sind eng miteinander verknüpft und werden aus diesem Grund gemeinsam

diskutiert. Die bereits im Katalogteil verzeichneten Angaben Miltners im handschriftlichen Tagebuch und in seinen Grabungsberichten591 sind

neben den wenigen Grabungsfotos die einzige Quelle zur Fundlage der Skulpturen (Taf. 123). Zunächst sollen noch einmal alle bekannten

Fakten zur Aufstellung zusammengefaßt werden. Die rekonstruierten Standorte entsprechen dem spätantiken Zustand der Anlage, da das

Ensemble im Laufe der Zeit Veränderungen erfahren hatte592.

Kat. I Traian: Die Statue Kaiser Traians war ohne Zweifel im Mit-

telinterkolumnium der nördlichen Hauptfassade aufgestellt.

Fundumstände (vgl. das Grabungsfoto, Taf. 3, 1) und Maße

lassen daran keinen Zweifel aufkommen.

Kat. 2 überlebensgrosse weibliche Porträtstatue im Ceres-Typus

mit Einsatzkopf: Die leicht überlebensgroße Darstellung wurde

nach Miltners Angaben offenbar im nordöstlichen Bereich des

Brunnenbeckens gefunden. Sie war wahrscheinlich auf B-l

angebracht.

Kat. 3 überlebensgrosser langgewandeter Dionysos: Die Statue

wurde in der Osthälfte des Brunnens gefunden und war wahr-

scheinlich auf B-2 aufgestellt.

Kat. 4 üerlebensgrosser Jägerjüngling, Androklos (?): Als Fundort

gab Miltner den Bereich vor dem westlichen Seitenflügel im

Brunnenbecken an.

Kat. 5 leicht überlebensgrosse weibliche Statue, Typus der „Kore“:

Die Fragmente wurden in der Nordwest-Ecke des Brunnen-

beckens gefunden. Als Aufstellungsort sind B-3 sowie B-10

möglich. B-3 war auf Grund der unterschiedlich ausgearbeiteten

Seiten sicherlich auch am westlichen Seitenflügel angebracht.

Eine Zuordnung ist deshalb wahrscheinlich.

Kat. 6 LJnterlebensgrosse Aphrodite oder Brunnennymphe: Die

unterlebensgroße weibliche Figur wurde im östlichen Teil des

Beckens gefunden. Aufstellungsort war wahrscheinlich B-9.

Kat. 7 unterlebensgrosser gelagerter Satyr: Zu dem Stück existiert

keine genauere Fundortangabe. Auf Grund der Breite kann die

Statue nur in der Hauptfassade aufgestellt gewesen sein, die

Interkolumnien der Seitenflügel bieten keinen entsprechenden

Platz. Von den Maßen der Plinthe würde die Basis B-5 passen,

jedoch hat die Plinthe im Gegensatz zur Basis keine Einarbei-

tung für eine vertikale Klammer.

Kat. 8 Unterkörper einer Nike (?): Für dieses Stück existierte keine

Fundortangabe; Miltner nimmt - ohne eine Begründung zu

geben - eine Aufstellung im Obergeschoß an.

Kat. 9 überlebensgrosser Dionysos nach dem Statuentypus „Tibera-

poll“: Die sekundär in der Fassade aufgestellte Statue wurde in

der Osthälfte des Beckens gefunden. Da nur ein sehr geringer

Teil der Plinthe erhalten ist, kann keine Zuschreibung zu einer

Basis erfolgen.

Kat. 10 Unterkörper einer weiblichen Statue: Die kleinformatige

weibliche Porträtstatue wurde am östlichen Ende des Schöpf-

beckens gefunden.

Kat. 11 Hochrelief eines stabtragenden Mannes mit Mantel und

Schuhen: Das Relief wurde in der Nordwest-Ecke des Beckens

gefunden. Die Einarbeitungen für eine vertikale Klammer in der

Rückseite stimmen mit keiner der erhaltenen Basen - auch nicht

mit der von Miltner als Aufstellungsort postulierten B-7593 -

überein.

Festgelegt ist zunächst mit Sicherheit die Position Traians (Kat. 1, Taf. 116-117) in der über beide Geschoße reichenden Mittelnische. Wie

bereits in Kap. 7.3 dargelegt, dürften weiters die großformatigen Statuen im Unter- und die kleinformatigen Stücke im Obergeschoß zu

plazieren sein. Dafür sprechen Miltners Angaben zur Sturzlage und die Zusammengehörigkeit der niedrigen Basen mit großer Standfläche,

von denen zumindest B-2 am Ostflügel des Untergeschoßes in situ gefunden wurde, mit den großformatigen Statuen mit großer Plinthe.

Fleischers Bedenken hinsichtlich einer Aufstellung des liegenden Satyrs (Kat. 7, Taf. 120, 1-2) im Obergeschoß, der dadurch schlecht

sichtbar gewesen und auch durch sein Motiv eher im unteren Bereich der Fassade anzusiedeln sei594, werden weiters durch die längliche

Basis B-5 entkräftet, die, wenn auf Grund der erhaltenen Klammerbettung vielleicht nicht den Satyr selbst, so doch zumindest ein Pendant

zu diesem getragen haben dürfte. Die fehlende Ausarbeitung von B-5 an der Westseite weist für beide Stücke auf eine Aufstellung im

Obergeschoß der Hauptfassade hin, da sie nur in diesem Fall für den Betrachter von der Straße nicht sichtbar gewesen wäre.

391 Miltner, Bericht ÖAW 1957, passim; Miltner, Grabungsbericht 1957, passim.

592 s. dazu Auinger - Rathmayr, Ausstattung, 250 f.

593 Miltner, Grabungsbericht 1975, 332 Abb. 175.

594 Fleischer, Festschrift Kenner, 124.

76

Basis

Stellfläche

Höhe

Ausarbeitung und

Anmerkungen

Vorschlag Statuenaufstellung und

Plinthenmaße

Aufstellung der

Basis

B-9

40 x 37 cm,

KL mittig.

64-65 cm

Profile an drei Seiten vollständig

ausgearbeitet. RS bossiert.

Kat. 6, Aphrodite oder Brunnen-

nymphe, ein KL 20-23 cm, ein

weiteres 30-33 cm von der rechten

Seite entfernt.

OG, östlicher

Seitenflügel (?)

B-10

65 x 58 cm,

keine Verklammerung

sichtbar.

45 cm

Längliche Ausnehmung in OS

(14 cm breit, 8,5 cm tief), vermutlich

für Leitungsrohr. Profilierung an zwei

Seiten ausgearbeitet, andere Seiten

nicht zugänglich.

Keine Zuordnung möglich.

UG, Hauptfas-

sade, östliches

Interkolumnium

7.4 Überlegungen zu den Aufstellungsorten der erhaltenen Skulpturen und zum ursprünglichen Programm

Die ursprüngliche Aufstellung sowie das intendierte Programm sind eng miteinander verknüpft und werden aus diesem Grund gemeinsam

diskutiert. Die bereits im Katalogteil verzeichneten Angaben Miltners im handschriftlichen Tagebuch und in seinen Grabungsberichten591 sind

neben den wenigen Grabungsfotos die einzige Quelle zur Fundlage der Skulpturen (Taf. 123). Zunächst sollen noch einmal alle bekannten

Fakten zur Aufstellung zusammengefaßt werden. Die rekonstruierten Standorte entsprechen dem spätantiken Zustand der Anlage, da das

Ensemble im Laufe der Zeit Veränderungen erfahren hatte592.

Kat. I Traian: Die Statue Kaiser Traians war ohne Zweifel im Mit-

telinterkolumnium der nördlichen Hauptfassade aufgestellt.

Fundumstände (vgl. das Grabungsfoto, Taf. 3, 1) und Maße

lassen daran keinen Zweifel aufkommen.

Kat. 2 überlebensgrosse weibliche Porträtstatue im Ceres-Typus

mit Einsatzkopf: Die leicht überlebensgroße Darstellung wurde

nach Miltners Angaben offenbar im nordöstlichen Bereich des

Brunnenbeckens gefunden. Sie war wahrscheinlich auf B-l

angebracht.

Kat. 3 überlebensgrosser langgewandeter Dionysos: Die Statue

wurde in der Osthälfte des Brunnens gefunden und war wahr-

scheinlich auf B-2 aufgestellt.

Kat. 4 üerlebensgrosser Jägerjüngling, Androklos (?): Als Fundort

gab Miltner den Bereich vor dem westlichen Seitenflügel im

Brunnenbecken an.

Kat. 5 leicht überlebensgrosse weibliche Statue, Typus der „Kore“:

Die Fragmente wurden in der Nordwest-Ecke des Brunnen-

beckens gefunden. Als Aufstellungsort sind B-3 sowie B-10

möglich. B-3 war auf Grund der unterschiedlich ausgearbeiteten

Seiten sicherlich auch am westlichen Seitenflügel angebracht.

Eine Zuordnung ist deshalb wahrscheinlich.

Kat. 6 LJnterlebensgrosse Aphrodite oder Brunnennymphe: Die

unterlebensgroße weibliche Figur wurde im östlichen Teil des

Beckens gefunden. Aufstellungsort war wahrscheinlich B-9.

Kat. 7 unterlebensgrosser gelagerter Satyr: Zu dem Stück existiert

keine genauere Fundortangabe. Auf Grund der Breite kann die

Statue nur in der Hauptfassade aufgestellt gewesen sein, die

Interkolumnien der Seitenflügel bieten keinen entsprechenden

Platz. Von den Maßen der Plinthe würde die Basis B-5 passen,

jedoch hat die Plinthe im Gegensatz zur Basis keine Einarbei-

tung für eine vertikale Klammer.

Kat. 8 Unterkörper einer Nike (?): Für dieses Stück existierte keine

Fundortangabe; Miltner nimmt - ohne eine Begründung zu

geben - eine Aufstellung im Obergeschoß an.

Kat. 9 überlebensgrosser Dionysos nach dem Statuentypus „Tibera-

poll“: Die sekundär in der Fassade aufgestellte Statue wurde in

der Osthälfte des Beckens gefunden. Da nur ein sehr geringer

Teil der Plinthe erhalten ist, kann keine Zuschreibung zu einer

Basis erfolgen.

Kat. 10 Unterkörper einer weiblichen Statue: Die kleinformatige

weibliche Porträtstatue wurde am östlichen Ende des Schöpf-

beckens gefunden.

Kat. 11 Hochrelief eines stabtragenden Mannes mit Mantel und

Schuhen: Das Relief wurde in der Nordwest-Ecke des Beckens

gefunden. Die Einarbeitungen für eine vertikale Klammer in der

Rückseite stimmen mit keiner der erhaltenen Basen - auch nicht

mit der von Miltner als Aufstellungsort postulierten B-7593 -

überein.

Festgelegt ist zunächst mit Sicherheit die Position Traians (Kat. 1, Taf. 116-117) in der über beide Geschoße reichenden Mittelnische. Wie

bereits in Kap. 7.3 dargelegt, dürften weiters die großformatigen Statuen im Unter- und die kleinformatigen Stücke im Obergeschoß zu

plazieren sein. Dafür sprechen Miltners Angaben zur Sturzlage und die Zusammengehörigkeit der niedrigen Basen mit großer Standfläche,

von denen zumindest B-2 am Ostflügel des Untergeschoßes in situ gefunden wurde, mit den großformatigen Statuen mit großer Plinthe.

Fleischers Bedenken hinsichtlich einer Aufstellung des liegenden Satyrs (Kat. 7, Taf. 120, 1-2) im Obergeschoß, der dadurch schlecht

sichtbar gewesen und auch durch sein Motiv eher im unteren Bereich der Fassade anzusiedeln sei594, werden weiters durch die längliche

Basis B-5 entkräftet, die, wenn auf Grund der erhaltenen Klammerbettung vielleicht nicht den Satyr selbst, so doch zumindest ein Pendant

zu diesem getragen haben dürfte. Die fehlende Ausarbeitung von B-5 an der Westseite weist für beide Stücke auf eine Aufstellung im

Obergeschoß der Hauptfassade hin, da sie nur in diesem Fall für den Betrachter von der Straße nicht sichtbar gewesen wäre.

391 Miltner, Bericht ÖAW 1957, passim; Miltner, Grabungsbericht 1957, passim.

592 s. dazu Auinger - Rathmayr, Ausstattung, 250 f.

593 Miltner, Grabungsbericht 1975, 332 Abb. 175.

594 Fleischer, Festschrift Kenner, 124.

76