160

II Materialanalytische Untersuchungen an Kleinfunden (Af. Melcher - M. Schreiner)

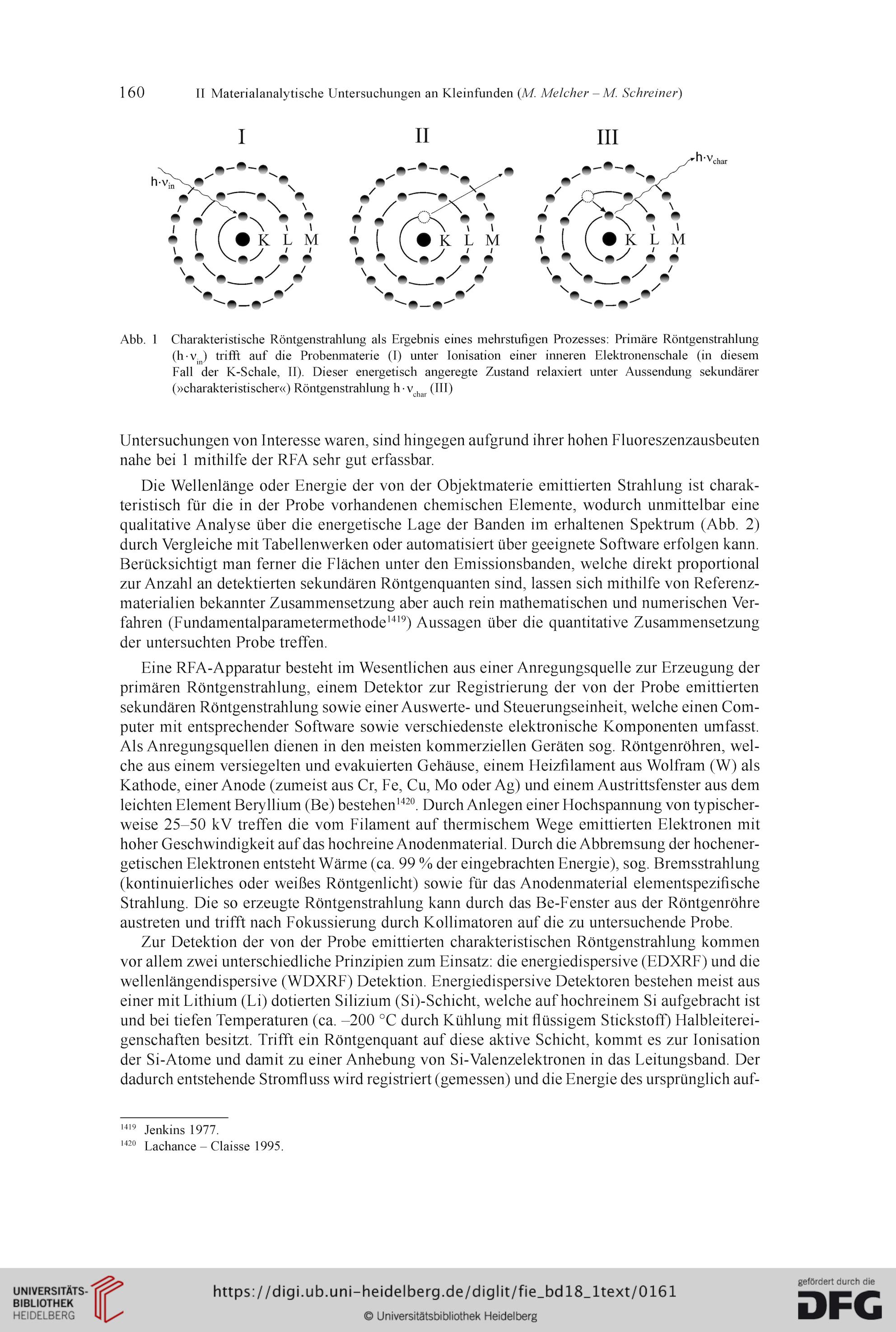

Abb. 1 Charakteristische Röntgenstrahlung als Ergebnis eines mehrstufigen Prozesses: Primäre Röntgenstrahlung

(h-Vj) trifit auf die Probenmaterie (I) unter Ionisation einer inneren Elektronenschale (in diesem

Fall der K-Schale, II). Dieser energetisch angeregte Zustand relaxiert unter Aussendung sekundärer

(»charakteristischer«) Röntgenstrahlung h-vchar (III)

Untersuchungen von Interesse waren, sind hingegen aufgrund ihrer hohen Fluoreszenzausbeuten

nahe bei 1 mithilfe der RFA sehr gut erfassbar.

Die Wellenlänge oder Energie der von der Objektmaterie emittierten Strahlung ist charak-

teristisch für die in der Probe vorhandenen chemischen Elemente, wodurch unmittelbar eine

qualitative Analyse über die energetische Lage der Banden im erhaltenen Spektrum (Abb. 2)

durch Vergleiche mit Tabellenwerken oder automatisiert über geeignete Software erfolgen kann.

Berücksichtigt man ferner die Flächen unter den Emissionsbanden, welche direkt proportional

zur Anzahl an detektierten sekundären Röntgenquanten sind, lassen sich mithilfe von Referenz-

materialien bekannter Zusammensetzung aber auch rein mathematischen und numerischen Ver-

fahren (Fundamentalparametermethode14'9) Aussagen über die quantitative Zusammensetzung

der untersuchten Probe treffen.

Eine RFA-Apparatur besteht im Wesentlichen aus einer Anregungsquelle zur Erzeugung der

primären Röntgenstrahlung, einem Detektor zur Registrierung der von der Probe emittierten

sekundären Röntgenstrahlung sowie einer Auswerte- und Steuerungseinheit, welche einen Com-

puter mit entsprechender Software sowie verschiedenste elektronische Komponenten umfasst.

Als Anregungsquellen dienen in den meisten kommerziellen Geräten sog. Röntgenröhren, wel-

che aus einem versiegelten und evakuierten Gehäuse, einem Heizfilament aus Wolfram (W) als

Kathode, einer Anode (zumeist aus Cr, Fe, Cu, Mo oder Ag) und einem Austrittsfenster aus dem

leichten Element Beryllium (Be) bestehen1419 1420. Durch Anlegen einer Hochspannung von typischer-

weise 25-50 kV treffen die vom Filament auf thermischem Wege emittierten Elektronen mit

hoher Geschwindigkeit auf das hochreine Anodenmaterial. Durch die Abbremsung der hochener-

getischen Elektronen entsteht Wärme (ca. 99 % der eingebrachten Energie), sog. Bremsstrahlung

(kontinuierliches oder weißes Röntgenlicht) sowie für das Anodenmaterial elementspezifische

Strahlung. Die so erzeugte Röntgenstrahlung kann durch das Be-Fenster aus der Röntgenröhre

austreten und trifft nach Fokussierung durch Kollimatoren auf die zu untersuchende Probe.

Zur Detektion der von der Probe emittierten charakteristischen Röntgenstrahlung kommen

vor allem zwei unterschiedliche Prinzipien zum Einsatz: die energiedispersive (EDXRF) und die

wellenlängendispersive (WDXRF) Detektion. Energiedispersive Detektoren bestehen meist aus

einer mit Lithium (Li) dotierten Silizium (Si)-Schicht, welche auf hochreinem Si aufgebracht ist

und bei tiefen Temperaturen (ca. -200 °C durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff) Halbleiterei-

genschaften besitzt. Trifft ein Röntgenquant auf diese aktive Schicht, kommt es zur Ionisation

der Si-Atome und damit zu einer Anhebung von Si-Valenzelektronen in das Leitungsband. Der

dadurch entstehende Stromfluss wird registriert (gemessen) und die Energie des ursprünglich auf-

1419 Jenkins 1977.

1420 Lachance - Claisse 1995.

II Materialanalytische Untersuchungen an Kleinfunden (Af. Melcher - M. Schreiner)

Abb. 1 Charakteristische Röntgenstrahlung als Ergebnis eines mehrstufigen Prozesses: Primäre Röntgenstrahlung

(h-Vj) trifit auf die Probenmaterie (I) unter Ionisation einer inneren Elektronenschale (in diesem

Fall der K-Schale, II). Dieser energetisch angeregte Zustand relaxiert unter Aussendung sekundärer

(»charakteristischer«) Röntgenstrahlung h-vchar (III)

Untersuchungen von Interesse waren, sind hingegen aufgrund ihrer hohen Fluoreszenzausbeuten

nahe bei 1 mithilfe der RFA sehr gut erfassbar.

Die Wellenlänge oder Energie der von der Objektmaterie emittierten Strahlung ist charak-

teristisch für die in der Probe vorhandenen chemischen Elemente, wodurch unmittelbar eine

qualitative Analyse über die energetische Lage der Banden im erhaltenen Spektrum (Abb. 2)

durch Vergleiche mit Tabellenwerken oder automatisiert über geeignete Software erfolgen kann.

Berücksichtigt man ferner die Flächen unter den Emissionsbanden, welche direkt proportional

zur Anzahl an detektierten sekundären Röntgenquanten sind, lassen sich mithilfe von Referenz-

materialien bekannter Zusammensetzung aber auch rein mathematischen und numerischen Ver-

fahren (Fundamentalparametermethode14'9) Aussagen über die quantitative Zusammensetzung

der untersuchten Probe treffen.

Eine RFA-Apparatur besteht im Wesentlichen aus einer Anregungsquelle zur Erzeugung der

primären Röntgenstrahlung, einem Detektor zur Registrierung der von der Probe emittierten

sekundären Röntgenstrahlung sowie einer Auswerte- und Steuerungseinheit, welche einen Com-

puter mit entsprechender Software sowie verschiedenste elektronische Komponenten umfasst.

Als Anregungsquellen dienen in den meisten kommerziellen Geräten sog. Röntgenröhren, wel-

che aus einem versiegelten und evakuierten Gehäuse, einem Heizfilament aus Wolfram (W) als

Kathode, einer Anode (zumeist aus Cr, Fe, Cu, Mo oder Ag) und einem Austrittsfenster aus dem

leichten Element Beryllium (Be) bestehen1419 1420. Durch Anlegen einer Hochspannung von typischer-

weise 25-50 kV treffen die vom Filament auf thermischem Wege emittierten Elektronen mit

hoher Geschwindigkeit auf das hochreine Anodenmaterial. Durch die Abbremsung der hochener-

getischen Elektronen entsteht Wärme (ca. 99 % der eingebrachten Energie), sog. Bremsstrahlung

(kontinuierliches oder weißes Röntgenlicht) sowie für das Anodenmaterial elementspezifische

Strahlung. Die so erzeugte Röntgenstrahlung kann durch das Be-Fenster aus der Röntgenröhre

austreten und trifft nach Fokussierung durch Kollimatoren auf die zu untersuchende Probe.

Zur Detektion der von der Probe emittierten charakteristischen Röntgenstrahlung kommen

vor allem zwei unterschiedliche Prinzipien zum Einsatz: die energiedispersive (EDXRF) und die

wellenlängendispersive (WDXRF) Detektion. Energiedispersive Detektoren bestehen meist aus

einer mit Lithium (Li) dotierten Silizium (Si)-Schicht, welche auf hochreinem Si aufgebracht ist

und bei tiefen Temperaturen (ca. -200 °C durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff) Halbleiterei-

genschaften besitzt. Trifft ein Röntgenquant auf diese aktive Schicht, kommt es zur Ionisation

der Si-Atome und damit zu einer Anhebung von Si-Valenzelektronen in das Leitungsband. Der

dadurch entstehende Stromfluss wird registriert (gemessen) und die Energie des ursprünglich auf-

1419 Jenkins 1977.

1420 Lachance - Claisse 1995.