Die Inschriften.

Im Vergleich zu der großen Anzahl von Grabstellen ist die Zahl der im Coemeterium aufgefundenen In-

schriften ziemlich gering. Es handelt sich dabei hauptsächlich um zwei Arten von Inschriften: eigentliche

Grabinschriften und Inschriften, die von den Besuchern an den Wänden der weitgedehnten Anlage aufgemalt

oder eingeritzt wurden. Dazu kommt dann noch eine kleine Gruppe von Inschriftsteinen, die in dem Bau als

Spolien verwendet waren. Demnach erscheinen die Inschriften im folgenden in drei Hauptgruppen gegliedert,

wobei innerhalb jeder Gruppe eine Anordnung nach den einzelnen Baukomplexen getroffen wurde. Dadurch

könnte wenigstens bei den Grabinschriften jedes Stück innerhalb gewisser Grenzen einigermaßen datiert er-

scheinen; doch haben wir dabei zu berücksichtigen, daß wir kaum in einem Fall mit Bestimmtheit behaupten

können, daß die Inschrift anläßlich der Anlage des einzelnen Komplexes entstanden ist; wir haben vielmehr

zu bedenken, daß die einzelnen Steine möglicherweise erst anläßlich einer Wiederverwendung der Grabstelle

geraume Zeit nach der Errichtung des betreffenden Komplexes angebracht wurden, so daß aus der Zugehörig-

keit eines Inschriftsteines zu einem bestimmten Komplex keine absolute Sicherheit für den Zeitansatz der

Inschrift gewonnen werden kann.

Ein Großteil der Inschriften ist von Josef Keil abgeschrieben worden, was im einzelnen Fall durch das

Sigel K bezeichnet wird, wie auch nach Möglichkeit jedesmal besonders angegeben wurde, was ich ihm an

ergänzenden und aufklärenden Bemerkungen zu verdanken habe; die übrigen Abschriften stammen von mir.

Die Bearbeitung der armenischen Inschriften hat in liebenswürdigerweise Herr P. Nerses Akinian, Bibliothekar

am Mechitaristenkloster in Wien, übernommen, während sich um die fränkischen Inschriften H. Fichtenau,

Wien, in der dankenswertesten und erfolgreichsten Weise bemühte. Dafür sei beiden Herren auch an dieser

Stelle auf das herzlichste gedankt. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß bei den Besucherinschriften die

Schwierigkeit und Unsicherheit der Lesung oft sehr groß ist.

I. Grabinschriften.

a) Kirchenkoniplex.

i. Inv.-Nr. 2118. Vier Bruchstücke einer 0 02 m dicken

Marmorplatte, von denen drei zusammenpassen und das rechte

untere Eck bilden; die Lage des nicht anpassenden vierten

Fragmentes ist durch die Schriftreste bestimmt. Größte erhal-

tene Höhe 0 61 in, ursprüngliche Breite vermutlich 0 85 m;

Buchstabenhöhe ΟΌ35 m. Gefunden im Grab 24.

Χαΐ[ρε έν θ-εώ

Ίω[άνν]η καί Στρατονείκη.

Der Name Στρατονείκη begegnet auch noch nr. 5.

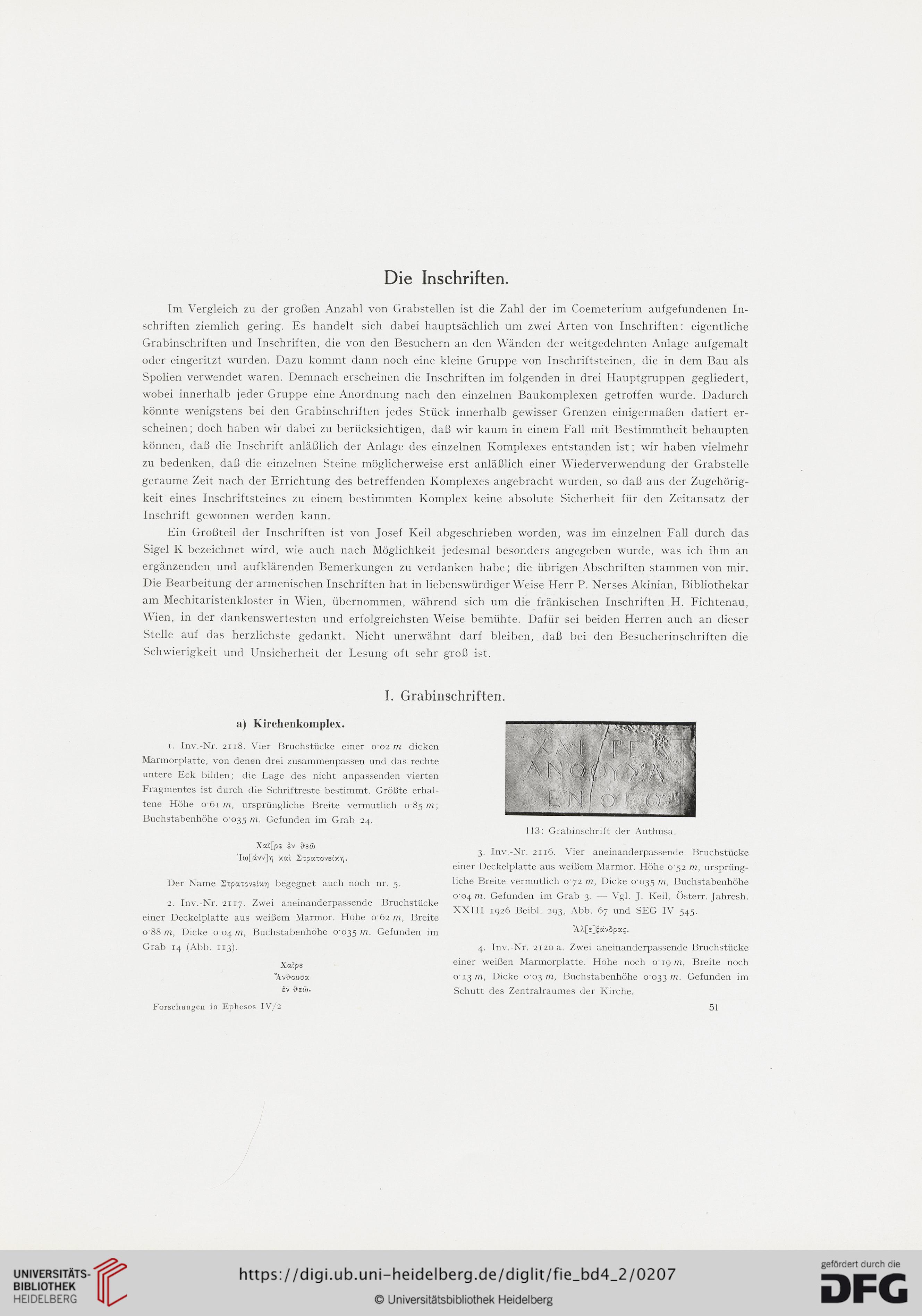

2. Inv.-Nr. 2117. Zwei aneinanderpassende Bruchstücke

einer Deckelplatte aus weißem Marmor. Höhe 0'62 m, Breite

0 88 m, Dicke 0 04 m, Buchstabenhöhe 0'035 m. Gefunden im

Grab 14 (Abb. 113).

Χαίρε

Άνθ-ουσα

έν θ-εώ.

113: Grabinschrift der Anthusa.

3. Inv.-Nr. 2116. Vier aneinanderpassende Bruchstücke

einer Deckelplatte aus weißem Marmor. Höhe 0’52 m, ursprüng-

liche Breite vermutlich 0'72 m, Dicke 0035 m, Buchstabenhöhe

0'04 m. Gefunden im Grab 3. — Vgl. J. Keil, Österr. Jahresh.

XXIII 1926 Beibl. 293, Abb. 67 und SEG IV 545.

Άλ[ε]ξάνδρας.

4· Inv.-Nr. 2120 a. Zwei aneinanderpassende Bruchstücke

einer weißen Marmorplatte. Höhe noch 019 m, Breite noch

013 m, Dicke 0 03 m, Buchstabenhöhe 0 033 m. Gefunden im

Schutt des Zentralraumes der Kirche.

Forschungen in Ephesos IV/2

51

Im Vergleich zu der großen Anzahl von Grabstellen ist die Zahl der im Coemeterium aufgefundenen In-

schriften ziemlich gering. Es handelt sich dabei hauptsächlich um zwei Arten von Inschriften: eigentliche

Grabinschriften und Inschriften, die von den Besuchern an den Wänden der weitgedehnten Anlage aufgemalt

oder eingeritzt wurden. Dazu kommt dann noch eine kleine Gruppe von Inschriftsteinen, die in dem Bau als

Spolien verwendet waren. Demnach erscheinen die Inschriften im folgenden in drei Hauptgruppen gegliedert,

wobei innerhalb jeder Gruppe eine Anordnung nach den einzelnen Baukomplexen getroffen wurde. Dadurch

könnte wenigstens bei den Grabinschriften jedes Stück innerhalb gewisser Grenzen einigermaßen datiert er-

scheinen; doch haben wir dabei zu berücksichtigen, daß wir kaum in einem Fall mit Bestimmtheit behaupten

können, daß die Inschrift anläßlich der Anlage des einzelnen Komplexes entstanden ist; wir haben vielmehr

zu bedenken, daß die einzelnen Steine möglicherweise erst anläßlich einer Wiederverwendung der Grabstelle

geraume Zeit nach der Errichtung des betreffenden Komplexes angebracht wurden, so daß aus der Zugehörig-

keit eines Inschriftsteines zu einem bestimmten Komplex keine absolute Sicherheit für den Zeitansatz der

Inschrift gewonnen werden kann.

Ein Großteil der Inschriften ist von Josef Keil abgeschrieben worden, was im einzelnen Fall durch das

Sigel K bezeichnet wird, wie auch nach Möglichkeit jedesmal besonders angegeben wurde, was ich ihm an

ergänzenden und aufklärenden Bemerkungen zu verdanken habe; die übrigen Abschriften stammen von mir.

Die Bearbeitung der armenischen Inschriften hat in liebenswürdigerweise Herr P. Nerses Akinian, Bibliothekar

am Mechitaristenkloster in Wien, übernommen, während sich um die fränkischen Inschriften H. Fichtenau,

Wien, in der dankenswertesten und erfolgreichsten Weise bemühte. Dafür sei beiden Herren auch an dieser

Stelle auf das herzlichste gedankt. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß bei den Besucherinschriften die

Schwierigkeit und Unsicherheit der Lesung oft sehr groß ist.

I. Grabinschriften.

a) Kirchenkoniplex.

i. Inv.-Nr. 2118. Vier Bruchstücke einer 0 02 m dicken

Marmorplatte, von denen drei zusammenpassen und das rechte

untere Eck bilden; die Lage des nicht anpassenden vierten

Fragmentes ist durch die Schriftreste bestimmt. Größte erhal-

tene Höhe 0 61 in, ursprüngliche Breite vermutlich 0 85 m;

Buchstabenhöhe ΟΌ35 m. Gefunden im Grab 24.

Χαΐ[ρε έν θ-εώ

Ίω[άνν]η καί Στρατονείκη.

Der Name Στρατονείκη begegnet auch noch nr. 5.

2. Inv.-Nr. 2117. Zwei aneinanderpassende Bruchstücke

einer Deckelplatte aus weißem Marmor. Höhe 0'62 m, Breite

0 88 m, Dicke 0 04 m, Buchstabenhöhe 0'035 m. Gefunden im

Grab 14 (Abb. 113).

Χαίρε

Άνθ-ουσα

έν θ-εώ.

113: Grabinschrift der Anthusa.

3. Inv.-Nr. 2116. Vier aneinanderpassende Bruchstücke

einer Deckelplatte aus weißem Marmor. Höhe 0’52 m, ursprüng-

liche Breite vermutlich 0'72 m, Dicke 0035 m, Buchstabenhöhe

0'04 m. Gefunden im Grab 3. — Vgl. J. Keil, Österr. Jahresh.

XXIII 1926 Beibl. 293, Abb. 67 und SEG IV 545.

Άλ[ε]ξάνδρας.

4· Inv.-Nr. 2120 a. Zwei aneinanderpassende Bruchstücke

einer weißen Marmorplatte. Höhe noch 019 m, Breite noch

013 m, Dicke 0 03 m, Buchstabenhöhe 0 033 m. Gefunden im

Schutt des Zentralraumes der Kirche.

Forschungen in Ephesos IV/2

51