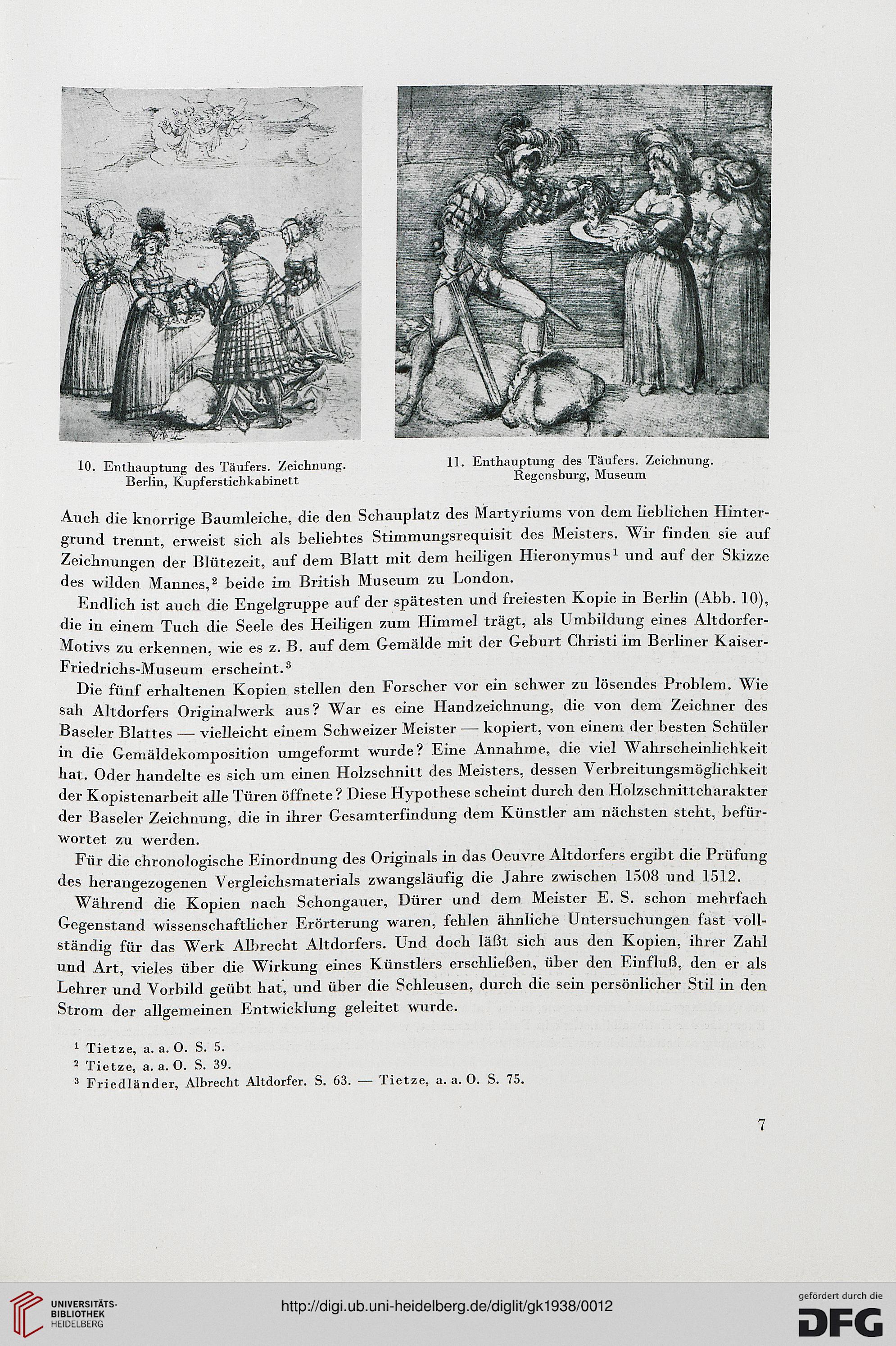

10. Enthauptung des Täufers. Zeichnung.

Berlin, Kupferstichkabinett

11. Enthauptung des Täufers. Zeichnung.

Regensburg, Museum

Auch die knorrige Baumleiche, die den Schauplatz des Martyriums von dem lieblichen Hinter-

grund trennt, erweist sich als beliebtes Stimmungsrequisit des Meisters. Wir finden sie auf

Zeichnungen der Blütezeit, auf dem Blatt mit dem heiligen Hieronymus1 und auf der Skizze

des wilden Mannes,2 beide im British Museum zu London.

Endlich ist auch die Engelgruppe auf der spätesten und freiesten Kopie in Berlin (Abb. 10),

die in einem Tuch die Seele des Heiligen zum Himmel trägt, als Umbildung eines Altdorfer-

Motivs zu erkennen, wie es z. B. auf dem Gemälde mit der Geburt Christi im Berliner Kaiser-

Friedrichs-Museum erscheint.8

Die fünf erhaltenen Kopien stellen den Forscher vor ein schwer zu lösendes Problem. Wie

sah Altdorfers Originalwerk aus? War es eine Handzeichnung, die von dem Zeichner des

Baseler Blattes — vielleicht einem Schweizer Meister — kopiert, von einem der besten Schüler

in die Gemäldekomposition umgeformt wurde? Eine Annahme, die viel Wahrscheinlichkeit

hat. Oder handelte es sich um einen Holzschnitt des Meisters, dessen Verbreitungsmöglichkeit

der Kopistenarbeit alle Türen öffnete? Diese Hypothese scheint durch den Holzschnittcharakter

der Baseler Zeichnung, die in ihrer Gesamterfindung dem Künstler am nächsten steht, befür-

wortet zu werden.

Für die chronologische Einordnung des Originals in das Oeuvre Altdorfers ergibt die Prüfung

des herangezogenen Vergleichsmaterials zwangsläufig die Jahre zwischen 1508 und 1512.

Während die Kopien nach Schongauer, Dürer und dem Meister E. S. schon mehrfach

Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung waren, fehlen ähnliche Untersuchungen fast voll-

ständig für das Werk Albrecht Altdorfers. Und doch läßt sich aus den Kopien, ihrer Zahl

und. Art, vieles über die Wirkung eines Künstlers erschließen, über den Einfluß, den er als

Lehrer und Vorbild geübt hat, und über die Schleusen, durch die sein persönlicher Stil in den

Strom der allgemeinen Entwicklung geleitet wurde.

1 Tietze, a. a. O. S. 5.

2 Tietze, a. a. O. S. 39.

3 Eriedländer, AIhrecht Altdorfer. S. 63. — Tietze, a. a. O. S. 75.

Berlin, Kupferstichkabinett

11. Enthauptung des Täufers. Zeichnung.

Regensburg, Museum

Auch die knorrige Baumleiche, die den Schauplatz des Martyriums von dem lieblichen Hinter-

grund trennt, erweist sich als beliebtes Stimmungsrequisit des Meisters. Wir finden sie auf

Zeichnungen der Blütezeit, auf dem Blatt mit dem heiligen Hieronymus1 und auf der Skizze

des wilden Mannes,2 beide im British Museum zu London.

Endlich ist auch die Engelgruppe auf der spätesten und freiesten Kopie in Berlin (Abb. 10),

die in einem Tuch die Seele des Heiligen zum Himmel trägt, als Umbildung eines Altdorfer-

Motivs zu erkennen, wie es z. B. auf dem Gemälde mit der Geburt Christi im Berliner Kaiser-

Friedrichs-Museum erscheint.8

Die fünf erhaltenen Kopien stellen den Forscher vor ein schwer zu lösendes Problem. Wie

sah Altdorfers Originalwerk aus? War es eine Handzeichnung, die von dem Zeichner des

Baseler Blattes — vielleicht einem Schweizer Meister — kopiert, von einem der besten Schüler

in die Gemäldekomposition umgeformt wurde? Eine Annahme, die viel Wahrscheinlichkeit

hat. Oder handelte es sich um einen Holzschnitt des Meisters, dessen Verbreitungsmöglichkeit

der Kopistenarbeit alle Türen öffnete? Diese Hypothese scheint durch den Holzschnittcharakter

der Baseler Zeichnung, die in ihrer Gesamterfindung dem Künstler am nächsten steht, befür-

wortet zu werden.

Für die chronologische Einordnung des Originals in das Oeuvre Altdorfers ergibt die Prüfung

des herangezogenen Vergleichsmaterials zwangsläufig die Jahre zwischen 1508 und 1512.

Während die Kopien nach Schongauer, Dürer und dem Meister E. S. schon mehrfach

Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung waren, fehlen ähnliche Untersuchungen fast voll-

ständig für das Werk Albrecht Altdorfers. Und doch läßt sich aus den Kopien, ihrer Zahl

und. Art, vieles über die Wirkung eines Künstlers erschließen, über den Einfluß, den er als

Lehrer und Vorbild geübt hat, und über die Schleusen, durch die sein persönlicher Stil in den

Strom der allgemeinen Entwicklung geleitet wurde.

1 Tietze, a. a. O. S. 5.

2 Tietze, a. a. O. S. 39.

3 Eriedländer, AIhrecht Altdorfer. S. 63. — Tietze, a. a. O. S. 75.