n8

Oskar Poi-lak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.

die Wende des XVI. zum XVII. Jh., ziehen es vor, eine blechartig gebildete Rosettenform

einfach immer zu wiederholen. Nur ein Künstler des XVI. Jhs. hat mit dieser Art der

Stilisierung gebrochen und hat die Naturformen in einer ganz neuen Weise verwendet:

Michelangelo. Ihm ist die Ornamentbehandlung der Renaissance zu leer, er individuali-

siert sie. Unter den Rosetten unter der Hängeplatte des Kranzg-esimses des Konservatoren-

palastes (Fig. 73), an der gleichen Stelle des Palazzo Farnese, in S. Peter unter der Hänge-

platte des Hauptgesimses und in den großen Kassetten der Kreuzarmwölbungen wird man

eine ähnliche Vielheit der Formen finden wie bei Boromini. Michelangelo war aber auch

ein Kind seiner Zeit und trotz des genialsten Eigenwillens sind auch seine Schöpfungen

den Gesetzen der Stilentwicklung unterworfen. Daher sind auch diese Rosettenformen trotz

ihres so persönlichen Aussehens immerhin stark stilisiert, sie haben einen ernsten, strengen,

fast kalten Charakter. Vor allem wird immer streng auf die Symmetrie innerhalb der Ein-

zelform geachtet.

In Michelangelos größtem Werke, in St. Peter, hat Boromini seine Jugendjahre als Stein-

metz und dekorativer Bildhauer verbracht, durch das Studium von St. Peter ist er zum Archi-

tekten geworden. Kein Wunder, daß ihm Michelangelo sein eigentlicher Lehrer und Weg-

deuter wurde. An Michelangelos Auffassung der Naturformverwendung im Ornament schließt

sich Boromini an, geht aber in der Freiheit der Verwendung und Stilisierung weit über

Michelangelo hinaus. Er bricht ganz mit der Typisierung der Renaissance. Wie die großen

Meister der Gotik geht er in die freie Natur hinaus und sammelt Blüten, einfache Feld-

blumen und studiert das immer neue Wunder ihrer Form, und über seinen Bau schüttet er

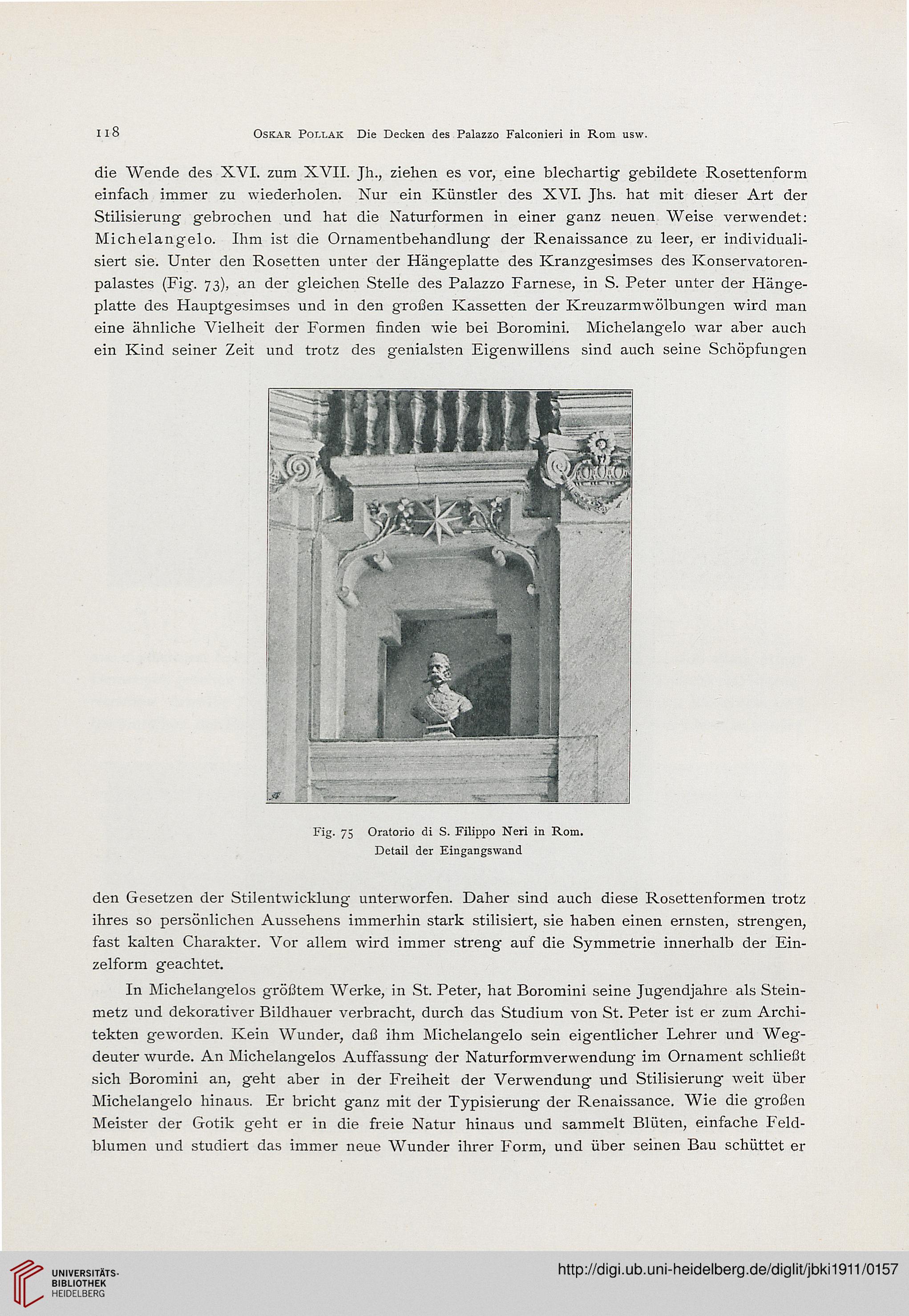

Fig. 75 Oratorio di S. Filippo Neri in Rom.

Detail der Eingangswand

Oskar Poi-lak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.

die Wende des XVI. zum XVII. Jh., ziehen es vor, eine blechartig gebildete Rosettenform

einfach immer zu wiederholen. Nur ein Künstler des XVI. Jhs. hat mit dieser Art der

Stilisierung gebrochen und hat die Naturformen in einer ganz neuen Weise verwendet:

Michelangelo. Ihm ist die Ornamentbehandlung der Renaissance zu leer, er individuali-

siert sie. Unter den Rosetten unter der Hängeplatte des Kranzg-esimses des Konservatoren-

palastes (Fig. 73), an der gleichen Stelle des Palazzo Farnese, in S. Peter unter der Hänge-

platte des Hauptgesimses und in den großen Kassetten der Kreuzarmwölbungen wird man

eine ähnliche Vielheit der Formen finden wie bei Boromini. Michelangelo war aber auch

ein Kind seiner Zeit und trotz des genialsten Eigenwillens sind auch seine Schöpfungen

den Gesetzen der Stilentwicklung unterworfen. Daher sind auch diese Rosettenformen trotz

ihres so persönlichen Aussehens immerhin stark stilisiert, sie haben einen ernsten, strengen,

fast kalten Charakter. Vor allem wird immer streng auf die Symmetrie innerhalb der Ein-

zelform geachtet.

In Michelangelos größtem Werke, in St. Peter, hat Boromini seine Jugendjahre als Stein-

metz und dekorativer Bildhauer verbracht, durch das Studium von St. Peter ist er zum Archi-

tekten geworden. Kein Wunder, daß ihm Michelangelo sein eigentlicher Lehrer und Weg-

deuter wurde. An Michelangelos Auffassung der Naturformverwendung im Ornament schließt

sich Boromini an, geht aber in der Freiheit der Verwendung und Stilisierung weit über

Michelangelo hinaus. Er bricht ganz mit der Typisierung der Renaissance. Wie die großen

Meister der Gotik geht er in die freie Natur hinaus und sammelt Blüten, einfache Feld-

blumen und studiert das immer neue Wunder ihrer Form, und über seinen Bau schüttet er

Fig. 75 Oratorio di S. Filippo Neri in Rom.

Detail der Eingangswand