I24

Oskar Poi.i.ak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.

das nächstliegende Beispiel heranziehen, die Füllungen, die Borominis Lehrer Maderna über

den Eingängen der Fassade von S. Peter entworfen hat (Fig. 85), so sehen wir gleich, wie

die Art der Ausführung bei der Falconieridecke ganz Borominis Eigen ist. Es wurde schon

bei Decke I und II darauf hingewiesen, daß Boromini nicht wie seine nächsten Vorgänger

oder auch Zeitgenossen die Form plastisch fest umschließt, sondern sie, dem Unendlichen

den größten Spielraum lassend, malerisch auflöst. So wie im großen seine Räume eigentlich

nie fest begrenzt sind, sondern dem Blick immer wieder zu entweichen scheinen und dadurch

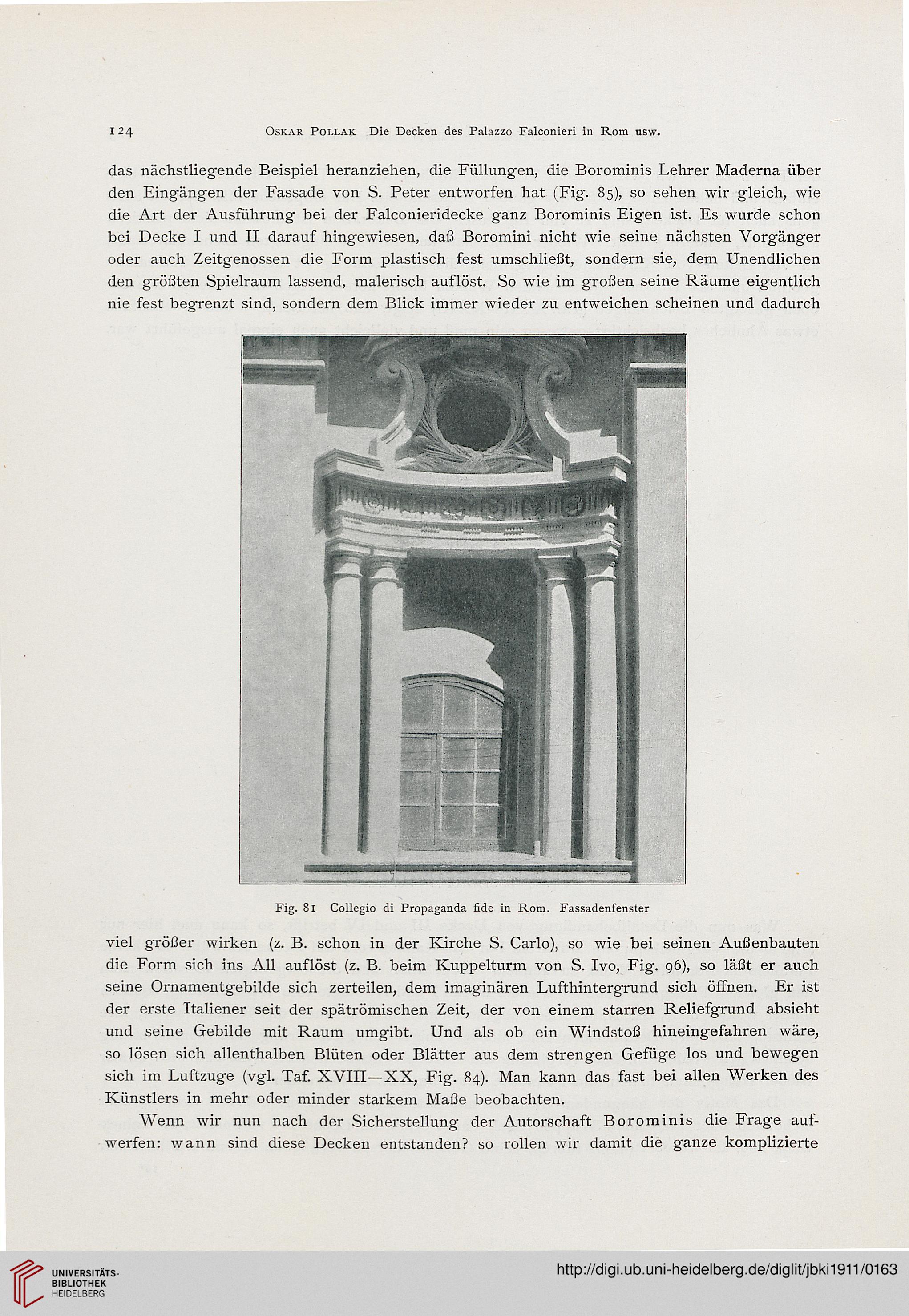

Fig. 81 Collegio di Propaganda fide in Rom. Fassadenfenster

viel größer wirken (z. B. schon in der Kirche S. Carlo), so wie bei seinen Außenbauten

die Form sich ins All auflöst (z. B. beim Kuppelturm von S. Ivo, Fig. 96), so läßt er auch

seine Ornamentgebilde sich zerteilen, dem imaginären Lufthintergrund sich öffnen. Er ist

der erste Italiener seit der spätrömischen Zeit, der von einem starren Reliefgrund absieht

und seine Gebilde mit Raum umgibt. Und als ob ein Windstoß hineingefahren wäre,

so lösen sich allenthalben Blüten oder Blätter aus dem strengen Gefüge los und bewegen

sich im Luftzuge (vgl. Taf. XVIII—XX, Fig. 84). Man kann das fast bei allen Werken des

Künstlers in mehr oder minder starkem Maße beobachten.

Wenn wir nun nach der Sicherstellung der Autorschaft Borominis die Frage auf-

werfen: wann sind diese Decken entstanden? so rollen wir damit die ganze komplizierte

Oskar Poi.i.ak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.

das nächstliegende Beispiel heranziehen, die Füllungen, die Borominis Lehrer Maderna über

den Eingängen der Fassade von S. Peter entworfen hat (Fig. 85), so sehen wir gleich, wie

die Art der Ausführung bei der Falconieridecke ganz Borominis Eigen ist. Es wurde schon

bei Decke I und II darauf hingewiesen, daß Boromini nicht wie seine nächsten Vorgänger

oder auch Zeitgenossen die Form plastisch fest umschließt, sondern sie, dem Unendlichen

den größten Spielraum lassend, malerisch auflöst. So wie im großen seine Räume eigentlich

nie fest begrenzt sind, sondern dem Blick immer wieder zu entweichen scheinen und dadurch

Fig. 81 Collegio di Propaganda fide in Rom. Fassadenfenster

viel größer wirken (z. B. schon in der Kirche S. Carlo), so wie bei seinen Außenbauten

die Form sich ins All auflöst (z. B. beim Kuppelturm von S. Ivo, Fig. 96), so läßt er auch

seine Ornamentgebilde sich zerteilen, dem imaginären Lufthintergrund sich öffnen. Er ist

der erste Italiener seit der spätrömischen Zeit, der von einem starren Reliefgrund absieht

und seine Gebilde mit Raum umgibt. Und als ob ein Windstoß hineingefahren wäre,

so lösen sich allenthalben Blüten oder Blätter aus dem strengen Gefüge los und bewegen

sich im Luftzuge (vgl. Taf. XVIII—XX, Fig. 84). Man kann das fast bei allen Werken des

Künstlers in mehr oder minder starkem Maße beobachten.

Wenn wir nun nach der Sicherstellung der Autorschaft Borominis die Frage auf-

werfen: wann sind diese Decken entstanden? so rollen wir damit die ganze komplizierte