Oskar Poi.i.ak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.

133

hinweisende Motiv hätte Gurlitt bei der „schwerlich zu lösenden Frage" nach dem Anteile

Borominis und Berninis am Palazzo Barberini einen wichtigen stilistischen Anhaltspunkt

geben können. Die Frage kann hier nicht erörtert werden, es ist aber gewiß, daß zumindest

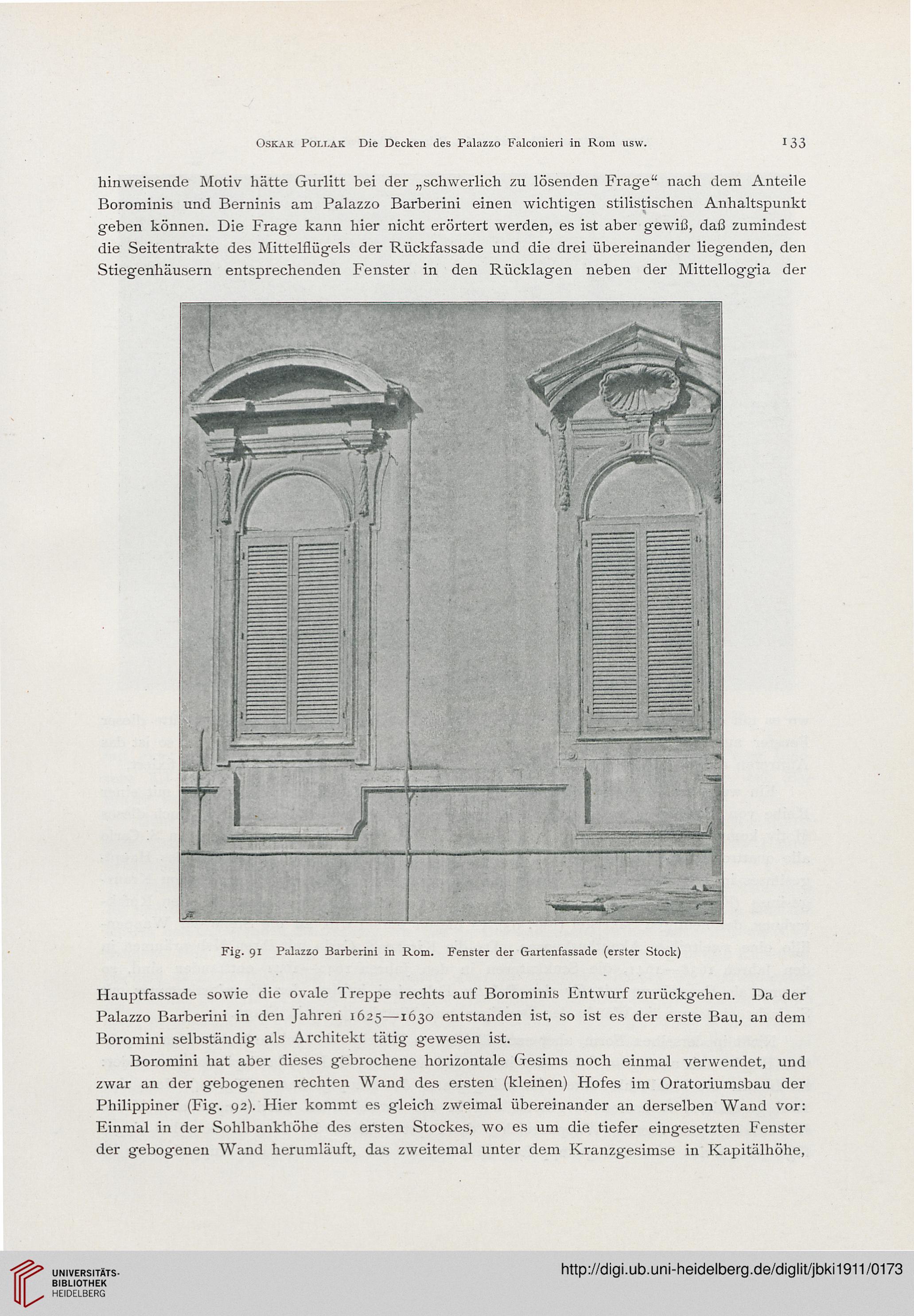

die Seitentrakte des Mittelflügels der Rückfassade und die drei übereinander liegenden, den

Stiegenhäusern entsprechenden Fenster in den Rücklagen neben der Mittelloggia der

Fig. 91 Palazzo Barberini in Rom. Fenster der Gartenfassade (erster Stock)

Hauptfassade sowie die ovale Treppe rechts auf Borominis Entwurf zurückgehen. Da der

Palazzo Barberini in den Jahren 1625—1630 entstanden ist, so ist es der erste Bau, an dem

Boromini selbständig als Architekt tätig gewesen ist.

Boromini hat aber dieses gebrochene horizontale Gesims noch einmal verwendet, und

zwar an der gebogenen rechten Wand des ersten (kleinen) Hofes im Oratoriumsbau der

Philippiner (Fig. 92). Hier kommt es gleich zweimal übereinander an derselben Wand vor:

Einmal in der Sohlbankhöhe des ersten Stockes, wo es um die tiefer eingesetzten Fenster

der gebogenen Wand herumläuft, das zweitemal unter dem Kranzgesimse in Kapitälhöhe,

133

hinweisende Motiv hätte Gurlitt bei der „schwerlich zu lösenden Frage" nach dem Anteile

Borominis und Berninis am Palazzo Barberini einen wichtigen stilistischen Anhaltspunkt

geben können. Die Frage kann hier nicht erörtert werden, es ist aber gewiß, daß zumindest

die Seitentrakte des Mittelflügels der Rückfassade und die drei übereinander liegenden, den

Stiegenhäusern entsprechenden Fenster in den Rücklagen neben der Mittelloggia der

Fig. 91 Palazzo Barberini in Rom. Fenster der Gartenfassade (erster Stock)

Hauptfassade sowie die ovale Treppe rechts auf Borominis Entwurf zurückgehen. Da der

Palazzo Barberini in den Jahren 1625—1630 entstanden ist, so ist es der erste Bau, an dem

Boromini selbständig als Architekt tätig gewesen ist.

Boromini hat aber dieses gebrochene horizontale Gesims noch einmal verwendet, und

zwar an der gebogenen rechten Wand des ersten (kleinen) Hofes im Oratoriumsbau der

Philippiner (Fig. 92). Hier kommt es gleich zweimal übereinander an derselben Wand vor:

Einmal in der Sohlbankhöhe des ersten Stockes, wo es um die tiefer eingesetzten Fenster

der gebogenen Wand herumläuft, das zweitemal unter dem Kranzgesimse in Kapitälhöhe,