3i

Anton MatäjCek Norbert Grund

32

die ursprünglich dunkle Farbenskala aufhellt, wie

die hohen Töne der Skala immer reicher und mannig-

faltiger werden und die tiefen verschwinden. Die

Naturbeobachtung hat ergeben, daß es in der Natur

keine scharfen Kontraste zwischen Licht und Schatten

gibt und hier war es die wichtigste Beobachtung, daß

der materielle, dichte, dunkle Schatten in der Natur

nicht existiert. Guardi malt Licht und bemüht sich,

die größte Transparenz der Töne zu erreichen. Das

Licht und die Atmosphäre werten im Auge des Malers

die Realität um und, indem er erstere malerisch zum

Guardis Einfluß und die Wirkung der von ihm

abhängigen venezianischen Vedutenmalerei waren

überaus groß. Wien, welches mit Italien in stetem

Austausche derKulturwerte stand und seit Jahrzehnten

von den Maiern in Venedig gelernt hat, war auch die

Stadt, wo die illusionistische Landschaftsmalerei ein

mächtiges Echo gefunden hat. Man brauchte nur die

neuen Errungenschaften zu übernehmen und an die

ältere Barocktradition anzuknüpfen. Aber da zeigte

sich der Bann des Konservativismus. Bei Johann

Christian Brand (1722—1795), dem Sohne des Christian

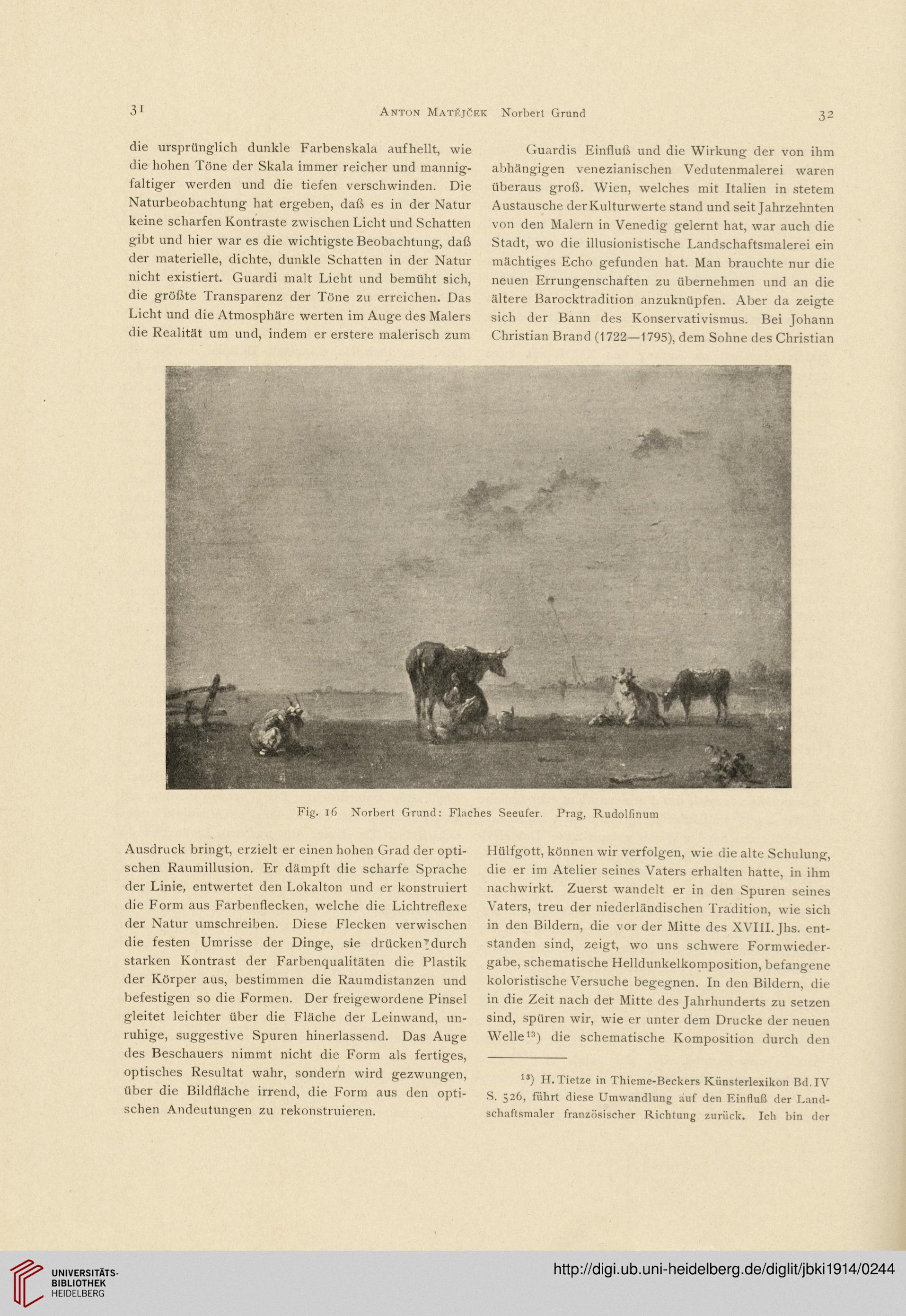

Fig. 16 Norbert Grund: Flaches Seeufer. Prag, Rudolfinum

Ausdruck bringt, erzielt er einen hohen Grad der opti-

schen Raumillusion. Er dämpft die scharfe Sprache

der Linie, entwertet den Lokalton und er konstruiert

die Form aus Farbenflecken, welche die Lichtreflexe

der Natur umschreiben. Diese Flecken verwischen

die festen Umrisse der Dinge, sie drücken'durch

starken Kontrast der Farbenqualitäten die Plastik

der Körper aus, bestimmen die Raumdistanzen und

befestigen so die Formen. Der freigewordene Pinsel

gleitet leichter über die l'läche der Leinwand, un-

ruhige, suggestive Spuren hinerlassend. Das Auge

des Beschauers nimmt nicht die Form als fertiges,

optisches Resultat wahr, sondern wird gezwungen,

über die Bildfläche irrend, die Form aus den opti-

schen Andeutungen zu rekonstruieren.

Hülfgott, können wir verfolgen, wie die alte Schulung,

die er im Atelier seines Vaters erhalten hatte, in ihm

nachwirkt. Zuerst wandelt er in den Spuren seines

Vaters, treu der niederländischen Tradition, wie sich

in den Bildern, die vor der Mitte des XVIII. Jhs. ent-

standen sind, zeigt, wo uns schwere Formwieder-

gabe, schematische Helldunkelkomposition, befangene

koloristische Versuche begegnen. In den Bildern, die

in die Zeit nach det Mitte des Jahrhunderts zu setzen

sind, spüren wir, wie er unter dem Drucke der neuen

Welle13) die schematische Komposition durch den

13) H. Tietze in Thieme-Beckers Kiinsterlexikon Bd.IV

S. 526, fiihrt diese Umwandlung auf den Einflnß der Land-

schaftsmaler französischer Richtung zuriick. Ich bin der

Anton MatäjCek Norbert Grund

32

die ursprünglich dunkle Farbenskala aufhellt, wie

die hohen Töne der Skala immer reicher und mannig-

faltiger werden und die tiefen verschwinden. Die

Naturbeobachtung hat ergeben, daß es in der Natur

keine scharfen Kontraste zwischen Licht und Schatten

gibt und hier war es die wichtigste Beobachtung, daß

der materielle, dichte, dunkle Schatten in der Natur

nicht existiert. Guardi malt Licht und bemüht sich,

die größte Transparenz der Töne zu erreichen. Das

Licht und die Atmosphäre werten im Auge des Malers

die Realität um und, indem er erstere malerisch zum

Guardis Einfluß und die Wirkung der von ihm

abhängigen venezianischen Vedutenmalerei waren

überaus groß. Wien, welches mit Italien in stetem

Austausche derKulturwerte stand und seit Jahrzehnten

von den Maiern in Venedig gelernt hat, war auch die

Stadt, wo die illusionistische Landschaftsmalerei ein

mächtiges Echo gefunden hat. Man brauchte nur die

neuen Errungenschaften zu übernehmen und an die

ältere Barocktradition anzuknüpfen. Aber da zeigte

sich der Bann des Konservativismus. Bei Johann

Christian Brand (1722—1795), dem Sohne des Christian

Fig. 16 Norbert Grund: Flaches Seeufer. Prag, Rudolfinum

Ausdruck bringt, erzielt er einen hohen Grad der opti-

schen Raumillusion. Er dämpft die scharfe Sprache

der Linie, entwertet den Lokalton und er konstruiert

die Form aus Farbenflecken, welche die Lichtreflexe

der Natur umschreiben. Diese Flecken verwischen

die festen Umrisse der Dinge, sie drücken'durch

starken Kontrast der Farbenqualitäten die Plastik

der Körper aus, bestimmen die Raumdistanzen und

befestigen so die Formen. Der freigewordene Pinsel

gleitet leichter über die l'läche der Leinwand, un-

ruhige, suggestive Spuren hinerlassend. Das Auge

des Beschauers nimmt nicht die Form als fertiges,

optisches Resultat wahr, sondern wird gezwungen,

über die Bildfläche irrend, die Form aus den opti-

schen Andeutungen zu rekonstruieren.

Hülfgott, können wir verfolgen, wie die alte Schulung,

die er im Atelier seines Vaters erhalten hatte, in ihm

nachwirkt. Zuerst wandelt er in den Spuren seines

Vaters, treu der niederländischen Tradition, wie sich

in den Bildern, die vor der Mitte des XVIII. Jhs. ent-

standen sind, zeigt, wo uns schwere Formwieder-

gabe, schematische Helldunkelkomposition, befangene

koloristische Versuche begegnen. In den Bildern, die

in die Zeit nach det Mitte des Jahrhunderts zu setzen

sind, spüren wir, wie er unter dem Drucke der neuen

Welle13) die schematische Komposition durch den

13) H. Tietze in Thieme-Beckers Kiinsterlexikon Bd.IV

S. 526, fiihrt diese Umwandlung auf den Einflnß der Land-

schaftsmaler französischer Richtung zuriick. Ich bin der