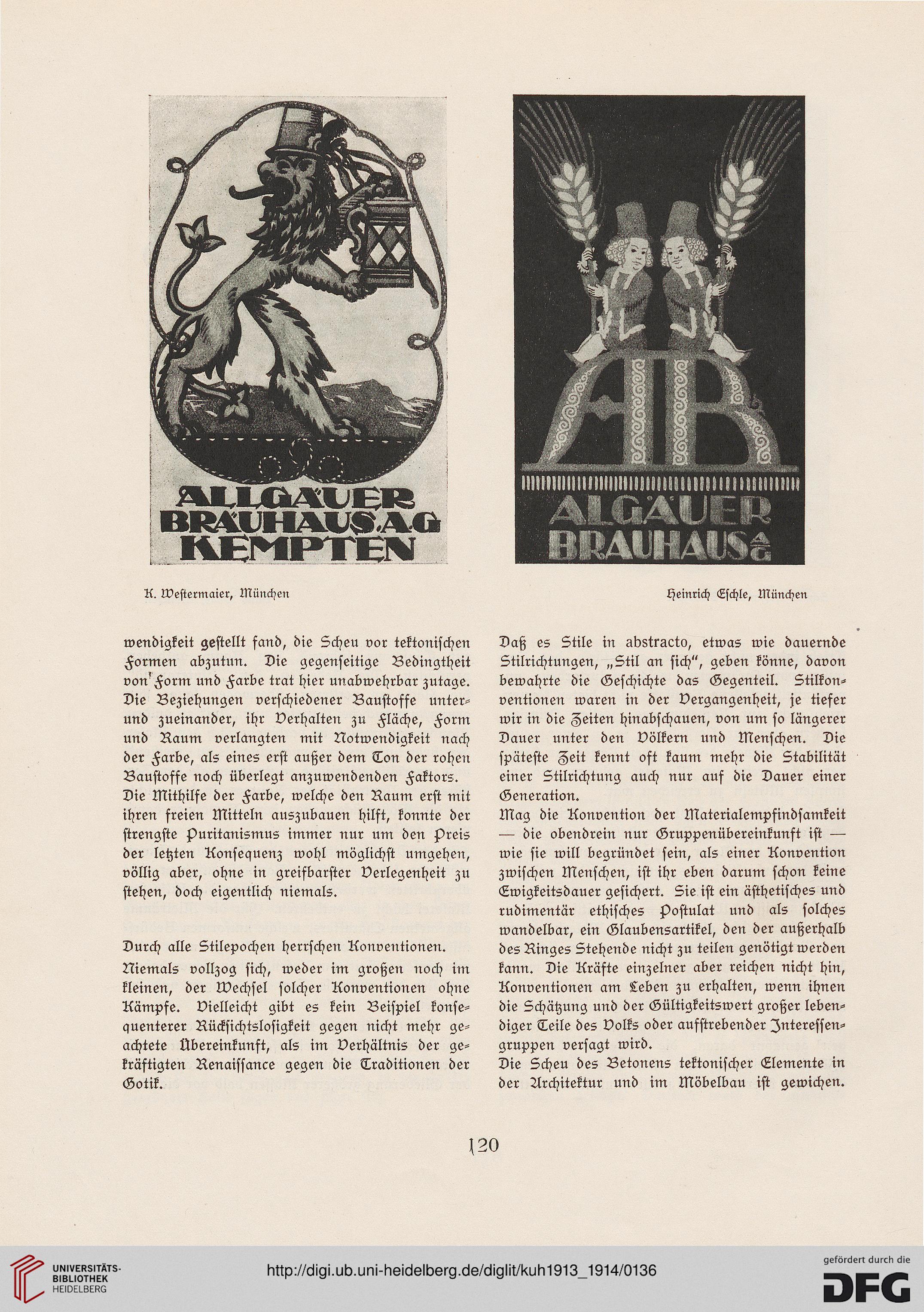

K. Westermaier, München

Heinrich Lschle, München

wendigkeit gestellt fand, die Scheu vor tektonischen

formen abzutnn. Die gegenseitige Bedingtheit

von'Form und Farbe trat hier unabwehrbar zutage.

Die Beziehungen verschiedener Baustoffe unter-

und zueinander, ihr Verhalten zu Fläche, Form

und Raum verlangten mit Notwendigkeit nach

der Farbe, als eines erst außer dem Ton der rohen

Baustoffe noch überlegt anzuwendenden Faktors.

Die Mithilfe der Farbe, welche den Raum erst mit

ihren freien Mitteln auszubauen hilft, konnte der

strengste Puritanismus immer nur um den Preis

der letzten Konsequenz wohl möglichst umgehen,

völlig aber, ohne in greifbarster Verlegenheit zu

stehen, doch eigentlich niemals.

Durch alle Stilepochen herrschen Konventionen.

Niemals vollzog sich, weder im großen noch im

kleinen, der Wechsel solcher Konventionen ohne

Kämpfe, vielleicht gibt es kein Beispiel konse-

quenterer Rücksichtslosigkeit gegen nicht mehr ge-

achtete Übereinkunft, als im Verhältnis der ge-

kräftigten Renaissance gegen die Traditionen der

Gotik.

Daß es Stile in abstracto, etwas wie dauernde

Stilrichtungen, „Stil an sich", geben könne, davon

bewahrte die Geschichte das Gegenteil. Stilkon-

ventionen waren in der Vergangenheit, je tiefer

wir in die Zeiten hinabschauen, von um so längerer

Dauer unter den Völkern und Menschen. Die

späteste Zeit kennt oft kaum mehr die Stabilität

einer Stilrichtung auch nur auf die Dauer einer

Generation.

Mag die Konvention der Materialempfindsamkeit

— die obendrein nur Gruppenübereinkunft ist —

wie sie will begründet sein, als einer Konvention

zwischen Menschen, ist ihr eben darum schon keine

Lwigkeitsdauer gesichert. Sie ist ein ästhetisches und

rudimentär ethisches Postulat und als solches

wandelbar, ein Glaubensartikel, den der außerhalb

des Ringes Stehende nicht zu teilen genötigt werden

kann. Die Kräfte einzelner aber reichen nicht hin,

Konventionen am Leben zu erhalten, wenn ihnen

die Schätzung und der Gültigkeitswert großer leben-

diger Teile des Volks oder aufstrebender Interessen-

gruppen versagt wird.

Die Scheu des Betonens tektonischer Elemente in

der Architektur und im Möbelbau ist gewichen.

\20

Heinrich Lschle, München

wendigkeit gestellt fand, die Scheu vor tektonischen

formen abzutnn. Die gegenseitige Bedingtheit

von'Form und Farbe trat hier unabwehrbar zutage.

Die Beziehungen verschiedener Baustoffe unter-

und zueinander, ihr Verhalten zu Fläche, Form

und Raum verlangten mit Notwendigkeit nach

der Farbe, als eines erst außer dem Ton der rohen

Baustoffe noch überlegt anzuwendenden Faktors.

Die Mithilfe der Farbe, welche den Raum erst mit

ihren freien Mitteln auszubauen hilft, konnte der

strengste Puritanismus immer nur um den Preis

der letzten Konsequenz wohl möglichst umgehen,

völlig aber, ohne in greifbarster Verlegenheit zu

stehen, doch eigentlich niemals.

Durch alle Stilepochen herrschen Konventionen.

Niemals vollzog sich, weder im großen noch im

kleinen, der Wechsel solcher Konventionen ohne

Kämpfe, vielleicht gibt es kein Beispiel konse-

quenterer Rücksichtslosigkeit gegen nicht mehr ge-

achtete Übereinkunft, als im Verhältnis der ge-

kräftigten Renaissance gegen die Traditionen der

Gotik.

Daß es Stile in abstracto, etwas wie dauernde

Stilrichtungen, „Stil an sich", geben könne, davon

bewahrte die Geschichte das Gegenteil. Stilkon-

ventionen waren in der Vergangenheit, je tiefer

wir in die Zeiten hinabschauen, von um so längerer

Dauer unter den Völkern und Menschen. Die

späteste Zeit kennt oft kaum mehr die Stabilität

einer Stilrichtung auch nur auf die Dauer einer

Generation.

Mag die Konvention der Materialempfindsamkeit

— die obendrein nur Gruppenübereinkunft ist —

wie sie will begründet sein, als einer Konvention

zwischen Menschen, ist ihr eben darum schon keine

Lwigkeitsdauer gesichert. Sie ist ein ästhetisches und

rudimentär ethisches Postulat und als solches

wandelbar, ein Glaubensartikel, den der außerhalb

des Ringes Stehende nicht zu teilen genötigt werden

kann. Die Kräfte einzelner aber reichen nicht hin,

Konventionen am Leben zu erhalten, wenn ihnen

die Schätzung und der Gültigkeitswert großer leben-

diger Teile des Volks oder aufstrebender Interessen-

gruppen versagt wird.

Die Scheu des Betonens tektonischer Elemente in

der Architektur und im Möbelbau ist gewichen.

\20