30

DIE ZIMMERAUSSTATTUNG AUF DEN AUSSTELLUNGEN IM SOMMER 1899

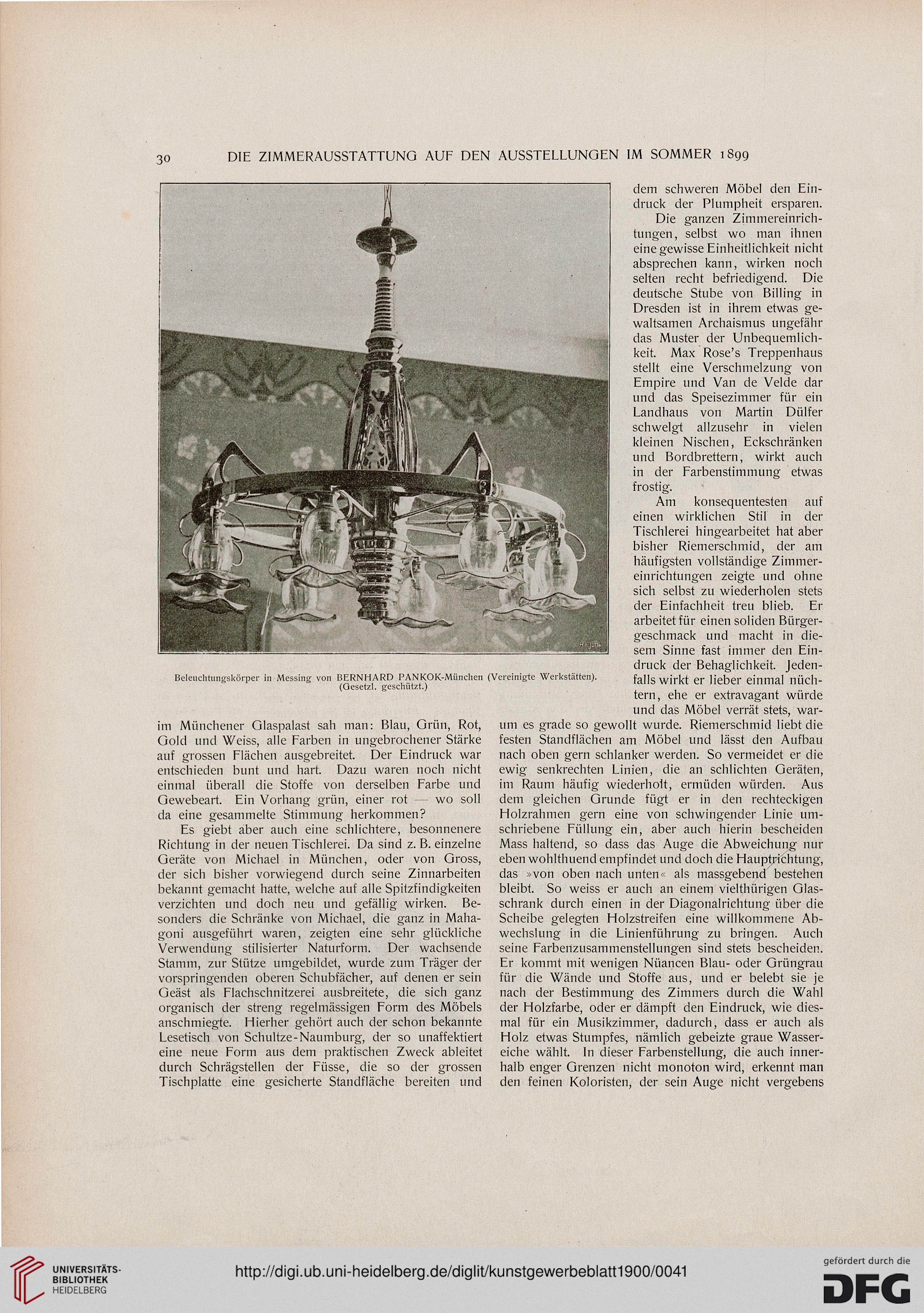

Beleuchtungskörper in Messing von BERNHARD PANKOK-München (Vereinigte Werkstätten),

(Oesetzl. geschützt.)

im Münchener Glaspalast sah man: Blau, Grün, Rot,

Gold und Weiss, alle Farben in ungebrochener Stärke

auf grossen Flächen ausgebreitet. Der Eindruck war

entschieden bunt und hart. Dazu waren noch nicht

einmal überall die Stoffe von derselben Farbe und

Gewebeart. Ein Vorhang grün, einer rot wo soll

da eine gesammelte Stimmung herkommen?

Es giebt aber auch eine schlichtere, besonnenere

Richtung in der neuen Tischlerei. Da sind z. B. einzelne

Geräte von Michael in München, oder von Gross,

der sich bisher vorwiegend durch seine Zinnarbeiten

bekannt gemacht hatte, welche auf alle Spitzfindigkeiten

verzichten und doch neu und gefällig wirken. Be-

sonders die Schränke von Michael, die ganz in Maha-

goni ausgeführt waren, zeigten eine sehr glückliche

Verwendung stilisierter Naturform. Der wachsende

Stamm, zur Stütze umgebildet, wurde zum Träger der

vorspringenden oberen Schubfächer, auf denen er sein

Geäst als Flachschnitzerei ausbreitete, die sich ganz

organisch der streng regelmässigen Form des Möbels

anschmiegte. Hierher gehört auch der schon bekannte

Lesetisch von Schultze-Naumburg, der so unaffektiert

eine neue Form aus dem praktischen Zweck ableitet

durch Schrägstellen der Füsse, die so der grossen

Tischplatte eine gesicherte Standfläche bereiten und

dem schweren Möbel den Ein-

druck der Plumpheit ersparen.

Die ganzen Zimmereinrich-

tungen, selbst wo man ihnen

eine gewisse Einheitlichkeit nicht

absprechen kann, wirken noch

selten recht befriedigend. Die

deutsche Stube von Billing in

Dresden ist in ihrem etwas ge-

waltsamen Archaismus ungefähr

das Muster der Unbequemlich-

keit. Max Rose's Treppenhaus

stellt eine Verschmelzung von

Empire und Van de Velde dar

und das Speisezimmer für ein

Landhaus von Martin Dülfer

schwelgt allzusehr in vielen

kleinen Nischen, Eckschränken

und Bordbrettern, wirkt auch

in der Farbenstimmung etwas

frostig.

Am konsequentesten auf

einen wirklichen Stil in der

Tischlerei hingearbeitet hat aber

bisher Riemerschmid, der am

häufigsten vollständige Zimmer-

einrichtungen zeigte und ohne

sich selbst zu wiederholen stets

der Einfachheit treu blieb. Er

arbeitet für einen soliden Bürger-

geschmack und macht in die-

sem Sinne fast immer den Ein-

druck der Behaglichkeit. Jeden-

falls wirkt er lieber einmal nüch-

tern, ehe er extravagant würde

und das Möbel verrät stets, war-

um es grade so gewollt wurde. Riemerschmid liebt die

festen Standflächen am Möbel und lässt den Aufbau

nach oben gern schlanker werden. So vermeidet er die

ewig senkrechten Linien, die an schlichten Geräten,

im Raum häufig wiederholt, ermüden würden. Aus

dem gleichen Grunde fügt er in den rechteckigen

Holzrahmen gern eine von schwingender Linie um-

schriebene Füllung ein, aber auch hierin bescheiden

Mass haltend, so dass das Auge die Abweichung nur

eben wohlthuend empfindet und doch die Hauptrichtung,

das »von oben nach unten« als massgebend bestehen

bleibt. So weiss er auch an einem vielthürigen Glas-

schrank durch einen in der Diagonalrichtung über die

Scheibe gelegten Holzstreifen eine willkommene Ab-

wechslung in die Linienführung zu bringen. Auch

seine Farbenzusammenstellungen sind stets bescheiden.

Er kommt mit wenigen Nuancen Blau- oder Grüngrau

für die Wände und Stoffe aus, und er belebt sie je

nach der Bestimmung des Zimmers durch die Wahl

der Holzfarbe, oder er dämpft den Eindruck, wie dies-

mal für ein Musikzimmer, dadurch, dass er auch als

Holz etwas Stumpfes, nämlich gebeizte graue Wasser-

eiche wählt. In dieser Farbenstellung, die auch inner-

halb enger Grenzen nicht monoton wird, erkennt man

den feinen Koloristen, der sein Auge nicht vergebens

DIE ZIMMERAUSSTATTUNG AUF DEN AUSSTELLUNGEN IM SOMMER 1899

Beleuchtungskörper in Messing von BERNHARD PANKOK-München (Vereinigte Werkstätten),

(Oesetzl. geschützt.)

im Münchener Glaspalast sah man: Blau, Grün, Rot,

Gold und Weiss, alle Farben in ungebrochener Stärke

auf grossen Flächen ausgebreitet. Der Eindruck war

entschieden bunt und hart. Dazu waren noch nicht

einmal überall die Stoffe von derselben Farbe und

Gewebeart. Ein Vorhang grün, einer rot wo soll

da eine gesammelte Stimmung herkommen?

Es giebt aber auch eine schlichtere, besonnenere

Richtung in der neuen Tischlerei. Da sind z. B. einzelne

Geräte von Michael in München, oder von Gross,

der sich bisher vorwiegend durch seine Zinnarbeiten

bekannt gemacht hatte, welche auf alle Spitzfindigkeiten

verzichten und doch neu und gefällig wirken. Be-

sonders die Schränke von Michael, die ganz in Maha-

goni ausgeführt waren, zeigten eine sehr glückliche

Verwendung stilisierter Naturform. Der wachsende

Stamm, zur Stütze umgebildet, wurde zum Träger der

vorspringenden oberen Schubfächer, auf denen er sein

Geäst als Flachschnitzerei ausbreitete, die sich ganz

organisch der streng regelmässigen Form des Möbels

anschmiegte. Hierher gehört auch der schon bekannte

Lesetisch von Schultze-Naumburg, der so unaffektiert

eine neue Form aus dem praktischen Zweck ableitet

durch Schrägstellen der Füsse, die so der grossen

Tischplatte eine gesicherte Standfläche bereiten und

dem schweren Möbel den Ein-

druck der Plumpheit ersparen.

Die ganzen Zimmereinrich-

tungen, selbst wo man ihnen

eine gewisse Einheitlichkeit nicht

absprechen kann, wirken noch

selten recht befriedigend. Die

deutsche Stube von Billing in

Dresden ist in ihrem etwas ge-

waltsamen Archaismus ungefähr

das Muster der Unbequemlich-

keit. Max Rose's Treppenhaus

stellt eine Verschmelzung von

Empire und Van de Velde dar

und das Speisezimmer für ein

Landhaus von Martin Dülfer

schwelgt allzusehr in vielen

kleinen Nischen, Eckschränken

und Bordbrettern, wirkt auch

in der Farbenstimmung etwas

frostig.

Am konsequentesten auf

einen wirklichen Stil in der

Tischlerei hingearbeitet hat aber

bisher Riemerschmid, der am

häufigsten vollständige Zimmer-

einrichtungen zeigte und ohne

sich selbst zu wiederholen stets

der Einfachheit treu blieb. Er

arbeitet für einen soliden Bürger-

geschmack und macht in die-

sem Sinne fast immer den Ein-

druck der Behaglichkeit. Jeden-

falls wirkt er lieber einmal nüch-

tern, ehe er extravagant würde

und das Möbel verrät stets, war-

um es grade so gewollt wurde. Riemerschmid liebt die

festen Standflächen am Möbel und lässt den Aufbau

nach oben gern schlanker werden. So vermeidet er die

ewig senkrechten Linien, die an schlichten Geräten,

im Raum häufig wiederholt, ermüden würden. Aus

dem gleichen Grunde fügt er in den rechteckigen

Holzrahmen gern eine von schwingender Linie um-

schriebene Füllung ein, aber auch hierin bescheiden

Mass haltend, so dass das Auge die Abweichung nur

eben wohlthuend empfindet und doch die Hauptrichtung,

das »von oben nach unten« als massgebend bestehen

bleibt. So weiss er auch an einem vielthürigen Glas-

schrank durch einen in der Diagonalrichtung über die

Scheibe gelegten Holzstreifen eine willkommene Ab-

wechslung in die Linienführung zu bringen. Auch

seine Farbenzusammenstellungen sind stets bescheiden.

Er kommt mit wenigen Nuancen Blau- oder Grüngrau

für die Wände und Stoffe aus, und er belebt sie je

nach der Bestimmung des Zimmers durch die Wahl

der Holzfarbe, oder er dämpft den Eindruck, wie dies-

mal für ein Musikzimmer, dadurch, dass er auch als

Holz etwas Stumpfes, nämlich gebeizte graue Wasser-

eiche wählt. In dieser Farbenstellung, die auch inner-

halb enger Grenzen nicht monoton wird, erkennt man

den feinen Koloristen, der sein Auge nicht vergebens