VAN DE VELDE UND DIE BERLINER TISCHLEREI

185

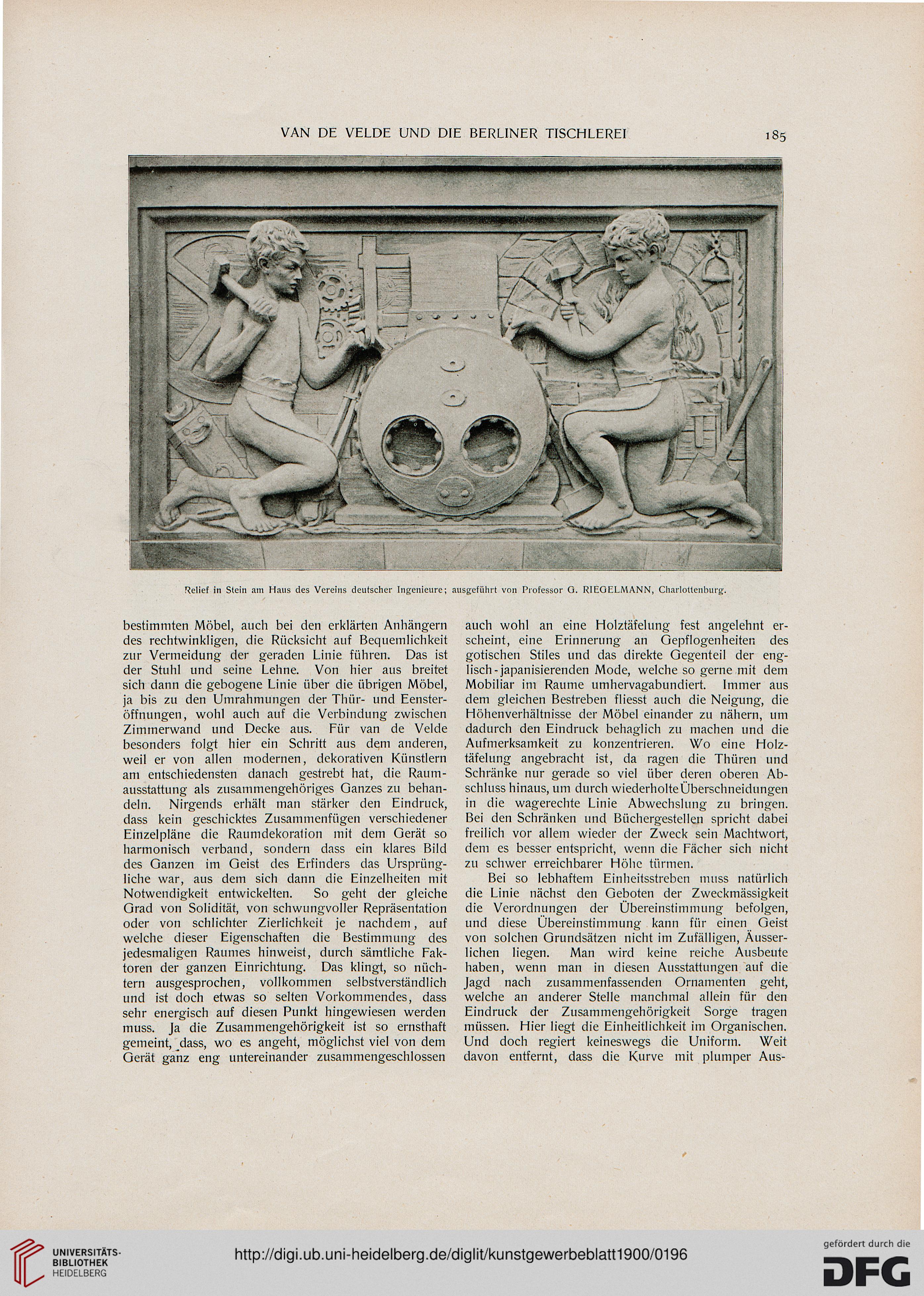

Relief in Stein am Haus des Vereins deutscher Ingenieure; ausgeführt von Professor G. RIEGELMANN, Charlotlenburg.

bestimmten Möbel, auch bei den erklärten Anhängern

des rechtwinkligen, die Rücksicht auf Bequemlichkeit

zur Vermeidung der geraden Linie führen. Das ist

der Stuhl und seine Lehne. Von hier aus breitet

sich dann die gebogene Linie über die übrigen Möbel,

ja bis zu den Umrahmungen der Thür- und Eenster-

öffnungen, wohl auch auf die Verbindung zwischen

Zimmerwand und Decke aus. Für van de Velde

besonders folgt hier ein Schritt aus dem anderen,

weil er von allen modernen, dekorativen Künstlern

am entschiedensten danach gestrebt hat, die Raum-

ausstattung als zusammengehöriges Ganzes zu behan-

deln. Nirgends erhält man stärker den Eindruck,

dass kein geschicktes Zusammenfügen verschiedener

Einzelpläne die Raumdekoralion mit dem Gerät so

harmonisch verband, sondern dass ein klares Bild

des Ganzen im Geist des Erfinders das Ursprüng-

liche war, aus dem sich dann die Einzelheiten mit

Notwendigkeit entwickelten. So geht der gleiche

Grad von Solidität, von schwungvoller Repräsentation

oder von schlichter Zierlichkeit je nachdem, auf

welche dieser Eigenschaften die Bestimmung des

jedesmaligen Raumes hinweist, durch sämtliche Fak-

toren der ganzen Einrichtung. Das klingt, so nüch-

tern ausgesprochen, vollkommen selbstverständlich

und ist doch etwas so selten Vorkommendes, dass

sehr energisch auf diesen Punkt hingewiesen werden

muss. Ja die Zusammengehörigkeit ist so ernsthaft

gemeint, dass, wo es angeht, möglichst viel von dem

Gerät ganz eng untereinander zusammengeschlossen

auch wohl an eine Holztäfelung fest angelehnt er-

scheint, eine Erinnerung an Gepflogenheiten des

gotischen Stiles und das direkte Gegenteil der eng-

lisch-japanisierenden Mode, welche so gerne mit dem

Mobiliar im Räume umhervagabundiert. Immer aus

dem gleichen Bestreben fliesst auch die Neigung, die

Höllenverhältnisse der Möbel einander zu nähern, um

dadurch den Eindruck behaglich zu machen und die

Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Wo eine Holz-

täfelung angebracht ist, da ragen die Thüren und

Schränke nur gerade so viel über deren oberen Ab-

schluss hinaus, um durch wiederholte Überschneidungen

in die wagerechte Linie Abwechslung zu bringen.

Bei den Schränken und Büchergestellen spricht dabei

freilich vor allem wieder der Zweck sein Machtwort,

dem es besser entspricht, wenn die Fächer sich nicht

zu schwer erreichbarer Höhe türmen.

Bei so lebhaftem Einheitsstreben muss natürlich

die Linie nächst den Geboten der Zweckmässigkeit

die Verordnungen der Übereinstimmung befolgen,

und diese Übereinstimmung kann für einen Geist

von solchen Grundsätzen nicht im Zufälligen, Äusser-

lichen liegen. Man wird keine reiche Ausbeute

haben, wenn man in diesen Ausstattungen auf die

Jagd nach zusammenfassenden Ornamenten geht,

welche an anderer Stelle manchmal allein für den

Eindruck der Zusammengehörigkeit Sorge tragen

müssen. Hier liegt die Einheitlichkeit im Organischen.

Und doch regiert keineswegs die Uniform. Weit

davon entfernt, dass die Kurve mit plumper Aus-

185

Relief in Stein am Haus des Vereins deutscher Ingenieure; ausgeführt von Professor G. RIEGELMANN, Charlotlenburg.

bestimmten Möbel, auch bei den erklärten Anhängern

des rechtwinkligen, die Rücksicht auf Bequemlichkeit

zur Vermeidung der geraden Linie führen. Das ist

der Stuhl und seine Lehne. Von hier aus breitet

sich dann die gebogene Linie über die übrigen Möbel,

ja bis zu den Umrahmungen der Thür- und Eenster-

öffnungen, wohl auch auf die Verbindung zwischen

Zimmerwand und Decke aus. Für van de Velde

besonders folgt hier ein Schritt aus dem anderen,

weil er von allen modernen, dekorativen Künstlern

am entschiedensten danach gestrebt hat, die Raum-

ausstattung als zusammengehöriges Ganzes zu behan-

deln. Nirgends erhält man stärker den Eindruck,

dass kein geschicktes Zusammenfügen verschiedener

Einzelpläne die Raumdekoralion mit dem Gerät so

harmonisch verband, sondern dass ein klares Bild

des Ganzen im Geist des Erfinders das Ursprüng-

liche war, aus dem sich dann die Einzelheiten mit

Notwendigkeit entwickelten. So geht der gleiche

Grad von Solidität, von schwungvoller Repräsentation

oder von schlichter Zierlichkeit je nachdem, auf

welche dieser Eigenschaften die Bestimmung des

jedesmaligen Raumes hinweist, durch sämtliche Fak-

toren der ganzen Einrichtung. Das klingt, so nüch-

tern ausgesprochen, vollkommen selbstverständlich

und ist doch etwas so selten Vorkommendes, dass

sehr energisch auf diesen Punkt hingewiesen werden

muss. Ja die Zusammengehörigkeit ist so ernsthaft

gemeint, dass, wo es angeht, möglichst viel von dem

Gerät ganz eng untereinander zusammengeschlossen

auch wohl an eine Holztäfelung fest angelehnt er-

scheint, eine Erinnerung an Gepflogenheiten des

gotischen Stiles und das direkte Gegenteil der eng-

lisch-japanisierenden Mode, welche so gerne mit dem

Mobiliar im Räume umhervagabundiert. Immer aus

dem gleichen Bestreben fliesst auch die Neigung, die

Höllenverhältnisse der Möbel einander zu nähern, um

dadurch den Eindruck behaglich zu machen und die

Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Wo eine Holz-

täfelung angebracht ist, da ragen die Thüren und

Schränke nur gerade so viel über deren oberen Ab-

schluss hinaus, um durch wiederholte Überschneidungen

in die wagerechte Linie Abwechslung zu bringen.

Bei den Schränken und Büchergestellen spricht dabei

freilich vor allem wieder der Zweck sein Machtwort,

dem es besser entspricht, wenn die Fächer sich nicht

zu schwer erreichbarer Höhe türmen.

Bei so lebhaftem Einheitsstreben muss natürlich

die Linie nächst den Geboten der Zweckmässigkeit

die Verordnungen der Übereinstimmung befolgen,

und diese Übereinstimmung kann für einen Geist

von solchen Grundsätzen nicht im Zufälligen, Äusser-

lichen liegen. Man wird keine reiche Ausbeute

haben, wenn man in diesen Ausstattungen auf die

Jagd nach zusammenfassenden Ornamenten geht,

welche an anderer Stelle manchmal allein für den

Eindruck der Zusammengehörigkeit Sorge tragen

müssen. Hier liegt die Einheitlichkeit im Organischen.

Und doch regiert keineswegs die Uniform. Weit

davon entfernt, dass die Kurve mit plumper Aus-