208

DIE DEUTSCHE SMYRNATEPPICH-INDUSTRIE

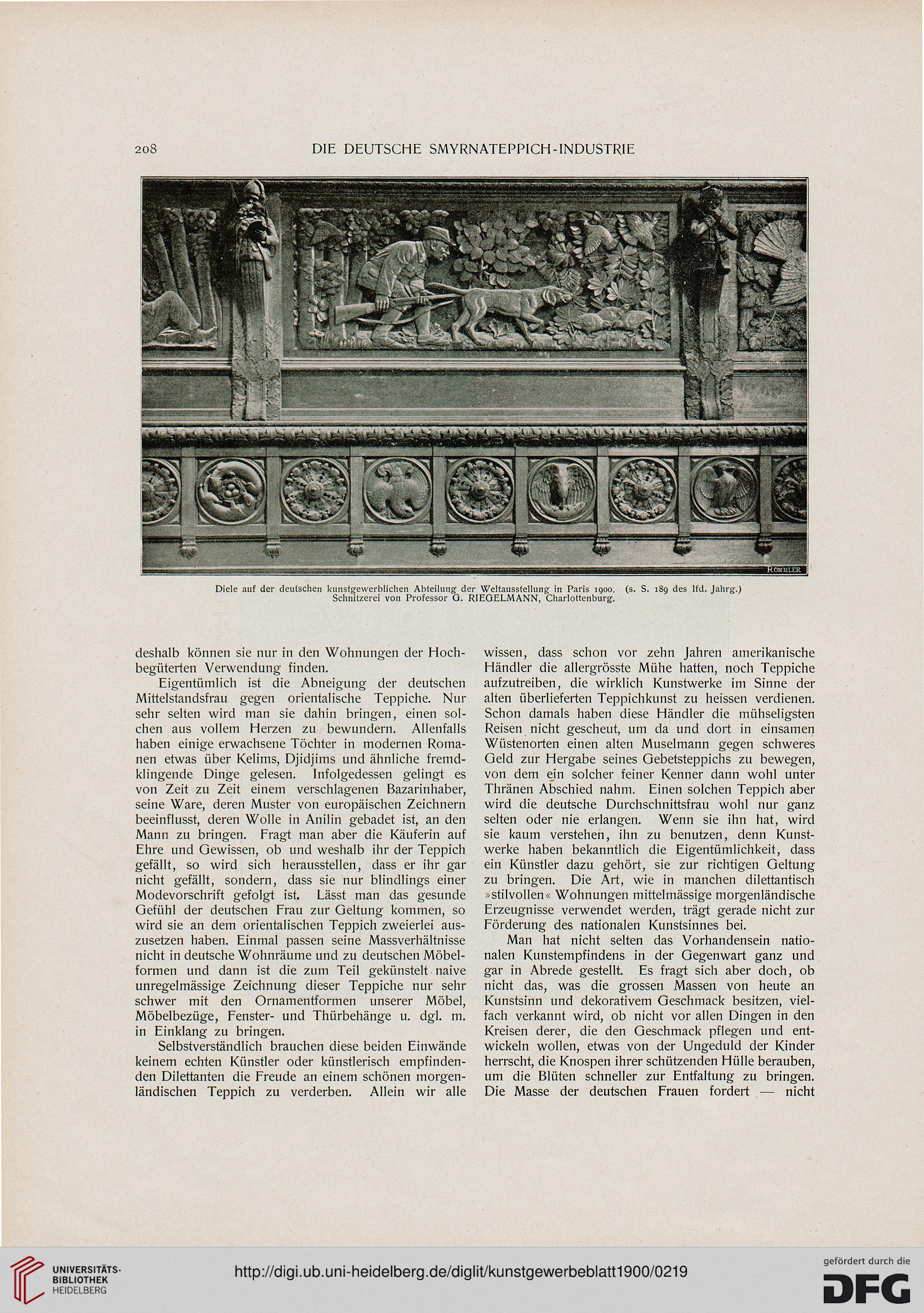

Diele auf der deutschen kunstgewerblichen Abteilung der Weltausstellung in Paris igoo.

Schnitzerei von Professor O. RIEGELMANN, Charlotteuburg.

(s. S. 189 des lfd. Jahrg.)

deshalb können sie nur in den Wohnungen der Hoch-

begüterten Verwendung finden.

Eigentümlich ist die Abneigung der deutschen

Mittelstandsfrau gegen orientalische Teppiche. Nur

sehr selten wird man sie dahin bringen, einen sol-

chen aus vollem Herzen zu bewundern. Allenfalls

haben einige erwachsene Töchter in modernen Roma-

nen etwas über Kelims, Djidjims und ähnliche fremd-

klingende Dinge gelesen. Infolgedessen gelingt es

von Zeit zu Zeit einem verschlagenen Bazarinhaber,

seine Ware, deren Muster von europäischen Zeichnern

beeinflusst, deren Wolle in Anilin gebadet ist, an den

Mann zu bringen. Fragt man aber die Käuferin auf

Ehre und Gewissen, ob und weshalb ihr der Teppich

gefällt, so wird sich herausstellen, dass er ihr gar

nicht gefällt, sondern, dass sie nur blindlings einer

Modevorschrift gefolgt ist. Lässt man das gesunde

Gefühl der deutschen Frau zur Geltung kommen, so

wird sie an dem orientalischen Teppich zweierlei aus-

zusetzen haben. Einmal passen seine Massverhältnisse

nicht in deutsche Wohnräume und zu deutschen Möbel-

formen und dann ist die zum Teil gekünstelt naive

unregelmässige Zeichnung dieser Teppiche nur sehr

schwer mit den Ornamentformen unserer Möbel,

Möbelbezüge, Fenster- und Thürbehänge u. dgl. m.

in Einklang zu bringen.

Selbstverständlich brauchen diese beiden Einwände

keinem echten Künstler oder künstlerisch empfinden-

den Dilettanten die Freude an einem schönen morgen-

ländischen Teppich zu verderben. Allein wir alle

wissen, dass schon vor zehn Jahren amerikanische

Händler die allergrösste Mühe hatten, noch Teppiche

aufzutreiben, die wirklich Kunstwerke im Sinne der

alten überlieferten Teppichkunst zu heissen verdienen.

Schon damals haben diese Händler die mühseligsten

Reisen nicht gescheut, um da und dort in einsamen

Wiistenorten einen alten Muselmann gegen schweres

Geld zur Hergabe seines Gebetsteppichs zu bewegen,

von dem ein solcher feiner Kenner dann wohl unter

Thränen Abschied nahm. Einen solchen Teppich aber

wird die deutsche Durchschnittsfrau wohl nur ganz

selten oder nie erlangen. Wenn sie ihn hat, wird

sie kaum verstehen, ihn zu benutzen, denn Kunst-

werke haben bekanntlich die Eigentümlichkeit, dass

ein Künstler dazu gehört, sie zur richtigen Geltung

zu bringen. Die Art, wie in manchen dilettantisch

»stilvollen« Wohnungen mittel massige morgenländische

Erzeugnisse verwendet werden, trägt gerade nicht zur

Förderung des nationalen Kunstsinnes bei.

Man hat nicht selten das Vorhandensein natio-

nalen Kunstempfindens in der Gegenwart ganz und

gar in Abrede gestellt. Es fragt sich aber doch, ob

nicht das, was die grossen Massen von heute an

Kunstsinn und dekorativem Geschmack besitzen, viel-

fach verkannt wird, ob nicht vor allen Dingen in den

Kreisen derer, die den Geschmack pflegen und ent-

wickeln wollen, etwas von der Ungeduld der Kinder

herrscht, die Knospen ihrer schützenden Hülle berauben,

um die Blüten schneller zur Entfaltung zu bringen.

Die Masse der deutschen Frauen fordert — nicht

DIE DEUTSCHE SMYRNATEPPICH-INDUSTRIE

Diele auf der deutschen kunstgewerblichen Abteilung der Weltausstellung in Paris igoo.

Schnitzerei von Professor O. RIEGELMANN, Charlotteuburg.

(s. S. 189 des lfd. Jahrg.)

deshalb können sie nur in den Wohnungen der Hoch-

begüterten Verwendung finden.

Eigentümlich ist die Abneigung der deutschen

Mittelstandsfrau gegen orientalische Teppiche. Nur

sehr selten wird man sie dahin bringen, einen sol-

chen aus vollem Herzen zu bewundern. Allenfalls

haben einige erwachsene Töchter in modernen Roma-

nen etwas über Kelims, Djidjims und ähnliche fremd-

klingende Dinge gelesen. Infolgedessen gelingt es

von Zeit zu Zeit einem verschlagenen Bazarinhaber,

seine Ware, deren Muster von europäischen Zeichnern

beeinflusst, deren Wolle in Anilin gebadet ist, an den

Mann zu bringen. Fragt man aber die Käuferin auf

Ehre und Gewissen, ob und weshalb ihr der Teppich

gefällt, so wird sich herausstellen, dass er ihr gar

nicht gefällt, sondern, dass sie nur blindlings einer

Modevorschrift gefolgt ist. Lässt man das gesunde

Gefühl der deutschen Frau zur Geltung kommen, so

wird sie an dem orientalischen Teppich zweierlei aus-

zusetzen haben. Einmal passen seine Massverhältnisse

nicht in deutsche Wohnräume und zu deutschen Möbel-

formen und dann ist die zum Teil gekünstelt naive

unregelmässige Zeichnung dieser Teppiche nur sehr

schwer mit den Ornamentformen unserer Möbel,

Möbelbezüge, Fenster- und Thürbehänge u. dgl. m.

in Einklang zu bringen.

Selbstverständlich brauchen diese beiden Einwände

keinem echten Künstler oder künstlerisch empfinden-

den Dilettanten die Freude an einem schönen morgen-

ländischen Teppich zu verderben. Allein wir alle

wissen, dass schon vor zehn Jahren amerikanische

Händler die allergrösste Mühe hatten, noch Teppiche

aufzutreiben, die wirklich Kunstwerke im Sinne der

alten überlieferten Teppichkunst zu heissen verdienen.

Schon damals haben diese Händler die mühseligsten

Reisen nicht gescheut, um da und dort in einsamen

Wiistenorten einen alten Muselmann gegen schweres

Geld zur Hergabe seines Gebetsteppichs zu bewegen,

von dem ein solcher feiner Kenner dann wohl unter

Thränen Abschied nahm. Einen solchen Teppich aber

wird die deutsche Durchschnittsfrau wohl nur ganz

selten oder nie erlangen. Wenn sie ihn hat, wird

sie kaum verstehen, ihn zu benutzen, denn Kunst-

werke haben bekanntlich die Eigentümlichkeit, dass

ein Künstler dazu gehört, sie zur richtigen Geltung

zu bringen. Die Art, wie in manchen dilettantisch

»stilvollen« Wohnungen mittel massige morgenländische

Erzeugnisse verwendet werden, trägt gerade nicht zur

Förderung des nationalen Kunstsinnes bei.

Man hat nicht selten das Vorhandensein natio-

nalen Kunstempfindens in der Gegenwart ganz und

gar in Abrede gestellt. Es fragt sich aber doch, ob

nicht das, was die grossen Massen von heute an

Kunstsinn und dekorativem Geschmack besitzen, viel-

fach verkannt wird, ob nicht vor allen Dingen in den

Kreisen derer, die den Geschmack pflegen und ent-

wickeln wollen, etwas von der Ungeduld der Kinder

herrscht, die Knospen ihrer schützenden Hülle berauben,

um die Blüten schneller zur Entfaltung zu bringen.

Die Masse der deutschen Frauen fordert — nicht