DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEMUSEEN

oder Privaten bieten, ankommen gegen die Sammler-

gelüste amerikanischer Nabobs, die Millionen bieten,

wo bisher Hunderttausende vernünftig schienen?

Schnell hintereinander sind zu höchsten Preisen ganze

Sammlungen, wie die von Wencke in Hamburg, von

Baron Oppenheim in Köln, von Hainauer in Berlin

aufgekauft worden auf Nimmerwiedersehn.

Das wirklich Gute, für das die Museen die ihnen

anvertrauten öffentlichen und privaten Mittel anwenden

sollen, steigt zu fabelhaften Preishöhen. Dabei sind

gerade unter der allen europäischen Kulturstaaten

drohenden Gefahr des Kunstexports die Einfuhrmög-

lichkeiten aus der Fremde erheblich erschwert. Der

ist es nicht allein, die den Leitern und Verwaltungen

der Kunstgewerbemuseen Sorge bereitet. Eine andere

und meines Erachtens ebenso ernste Sorge bereitet

ihnen eine Frage, die gerade in unseren Tagen einer

erwachenden modernen Kunstselbständigkeit immer wie-

der aufgeworfen werden muß. Während unsere Künst-

ler, die sich angeschickt haben, tatkräftig in den Gang

von Gewerbe und Industrie einzugreifen, nach neuen

Formen der modernen Geschmacksbefriedigung suchen

und das Walten einer neuen, den veränderten An-

sprüchen des modernen Menschen entsprechenden

Ästhetik anrufen, ist es da noch richtig, im Wettkampf

mit hundert anderen und unter dem Drucke der

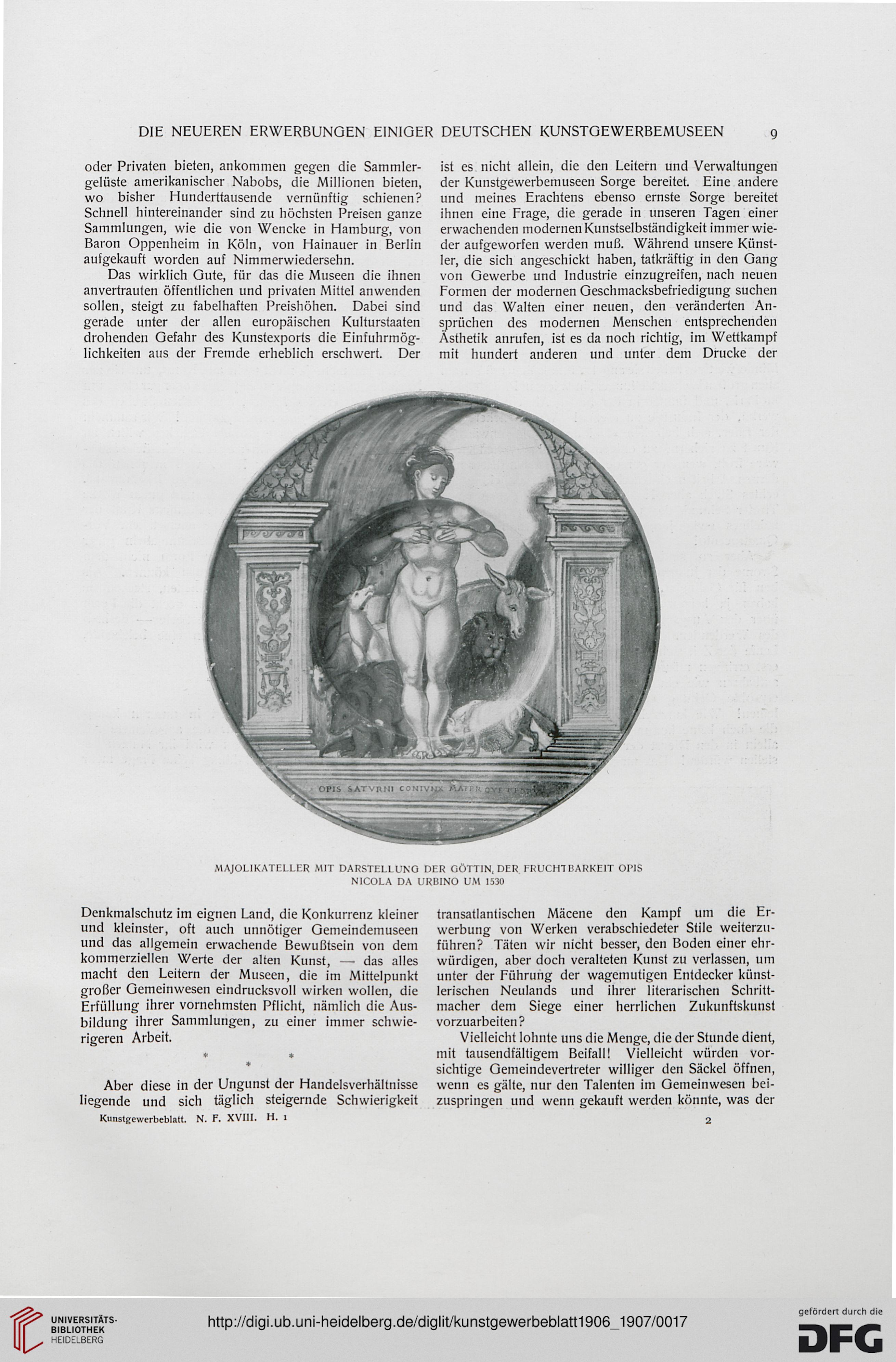

MAJOLIKATELLER MIT DARSTELLUNO DER GÖTTIN, DER FRUCHT RARKEIT OI'IS

NICOLA DA URBINO UM 1530

Denkmalschutz im eignen Land, die Konkurrenz kleiner

und kleinster, oft auch unnötiger Gemeindemuseen

und das allgemein erwachende Bewußtsein von dem

kommerziellen Werte der alten Kunst, — das alles

macht den Leitern der Museen, die im Mittelpunkt

großer Gemeinwesen eindrucksvoll wirken wollen, die

Erfüllung ihrer vornehmsten Pflicht, nämlich die Aus-

bildung ihrer Sammlungen, zu einer immer schwie-

rigeren Arbeit.

Aber diese in der Ungunst der Handelsverhältnisse

liegende und sich täglich steigernde Schwierigkeit

Kunstgewcrbeblatt. N. F. XVIII. H. l

transatlantischen Mäcene den Kampf um die Er-

werbung von Werken verabschiedeter Stile weiterzu-

führen? Täten wir nicht besser, den Boden einer ehr-

würdigen, aber doch veralteten Kunst zu verlassen, um

unter der Führung der wagemutigen Entdecker künst-

lerischen Neulands und ihrer literarischen Schritt-

macher dem Siege einer herrlichen Zukunftskunst

vorzuarbeiten?

Vielleicht lohnte uns die Menge, die der Stunde dient,

mit tausendfältigem Beifall! Vielleicht würden vor-

sichtige Gemeindevertreter williger den Säckel öffnen,

wenn es gälte, nur den Talenten im Gemeinwesen bei-

zuspringen und wenn gekauft werden könnte, was der

oder Privaten bieten, ankommen gegen die Sammler-

gelüste amerikanischer Nabobs, die Millionen bieten,

wo bisher Hunderttausende vernünftig schienen?

Schnell hintereinander sind zu höchsten Preisen ganze

Sammlungen, wie die von Wencke in Hamburg, von

Baron Oppenheim in Köln, von Hainauer in Berlin

aufgekauft worden auf Nimmerwiedersehn.

Das wirklich Gute, für das die Museen die ihnen

anvertrauten öffentlichen und privaten Mittel anwenden

sollen, steigt zu fabelhaften Preishöhen. Dabei sind

gerade unter der allen europäischen Kulturstaaten

drohenden Gefahr des Kunstexports die Einfuhrmög-

lichkeiten aus der Fremde erheblich erschwert. Der

ist es nicht allein, die den Leitern und Verwaltungen

der Kunstgewerbemuseen Sorge bereitet. Eine andere

und meines Erachtens ebenso ernste Sorge bereitet

ihnen eine Frage, die gerade in unseren Tagen einer

erwachenden modernen Kunstselbständigkeit immer wie-

der aufgeworfen werden muß. Während unsere Künst-

ler, die sich angeschickt haben, tatkräftig in den Gang

von Gewerbe und Industrie einzugreifen, nach neuen

Formen der modernen Geschmacksbefriedigung suchen

und das Walten einer neuen, den veränderten An-

sprüchen des modernen Menschen entsprechenden

Ästhetik anrufen, ist es da noch richtig, im Wettkampf

mit hundert anderen und unter dem Drucke der

MAJOLIKATELLER MIT DARSTELLUNO DER GÖTTIN, DER FRUCHT RARKEIT OI'IS

NICOLA DA URBINO UM 1530

Denkmalschutz im eignen Land, die Konkurrenz kleiner

und kleinster, oft auch unnötiger Gemeindemuseen

und das allgemein erwachende Bewußtsein von dem

kommerziellen Werte der alten Kunst, — das alles

macht den Leitern der Museen, die im Mittelpunkt

großer Gemeinwesen eindrucksvoll wirken wollen, die

Erfüllung ihrer vornehmsten Pflicht, nämlich die Aus-

bildung ihrer Sammlungen, zu einer immer schwie-

rigeren Arbeit.

Aber diese in der Ungunst der Handelsverhältnisse

liegende und sich täglich steigernde Schwierigkeit

Kunstgewcrbeblatt. N. F. XVIII. H. l

transatlantischen Mäcene den Kampf um die Er-

werbung von Werken verabschiedeter Stile weiterzu-

führen? Täten wir nicht besser, den Boden einer ehr-

würdigen, aber doch veralteten Kunst zu verlassen, um

unter der Führung der wagemutigen Entdecker künst-

lerischen Neulands und ihrer literarischen Schritt-

macher dem Siege einer herrlichen Zukunftskunst

vorzuarbeiten?

Vielleicht lohnte uns die Menge, die der Stunde dient,

mit tausendfältigem Beifall! Vielleicht würden vor-

sichtige Gemeindevertreter williger den Säckel öffnen,

wenn es gälte, nur den Talenten im Gemeinwesen bei-

zuspringen und wenn gekauft werden könnte, was der