14

DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEMUSEEN

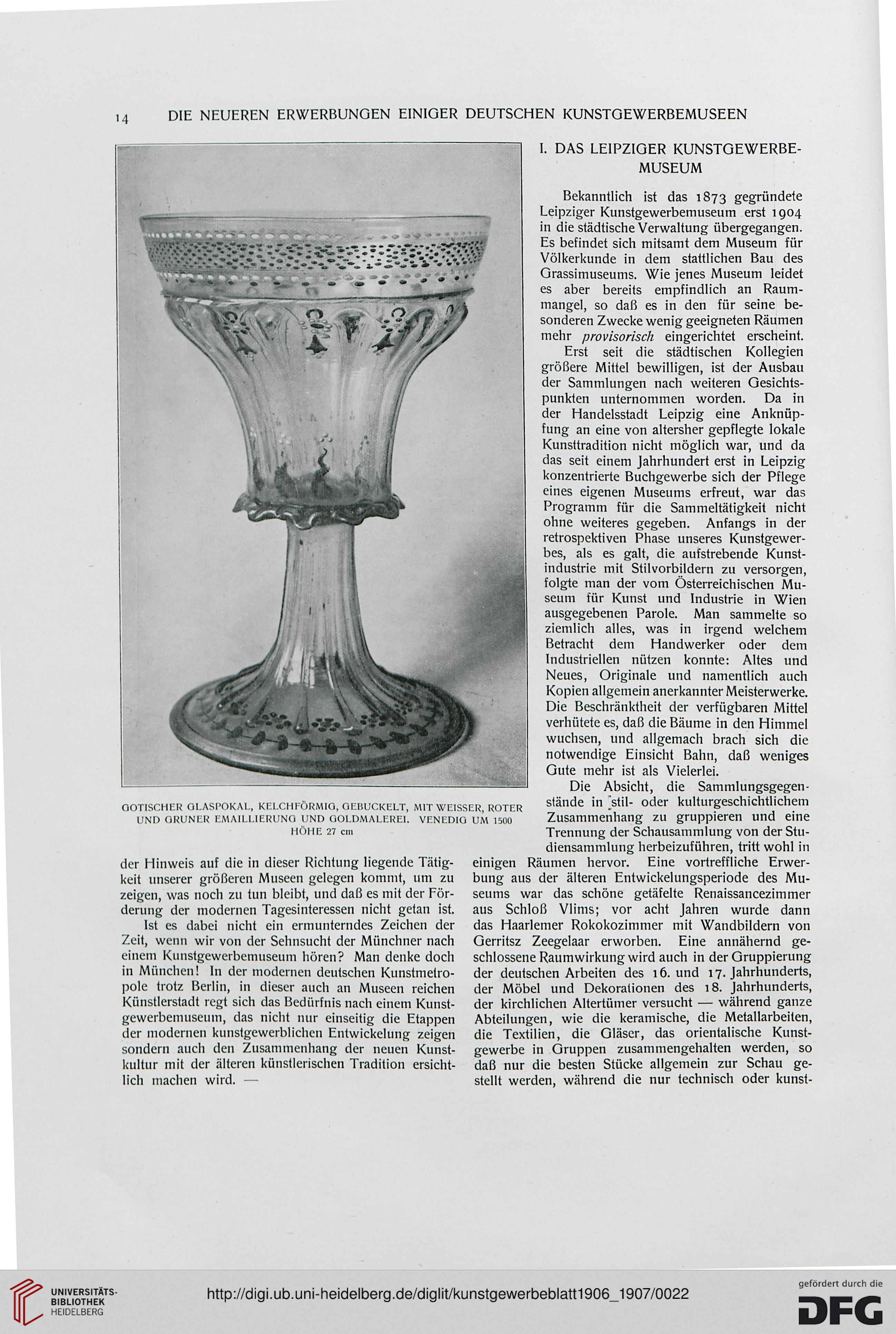

GOTISCHER GLASI'OKAL, KELCHLORM1G, GEBUCKELT, MIT WEISSER, ROTER

UND ORUNER EMAILLIERUNO UND GOLDMALEREI. VENEDIG UM 1500

HÖHE 27 cm

der Hinweis auf die in dieser Richtung liegende Tätig-

keit unserer größeren Museen gelegen kommt, um zu

zeigen, was noch zu tun bleibt, und daß es mit der För-

derung der modernen Tagesinteressen nicht getan ist.

Ist es dabei nicht ein ermunterndes Zeichen der

Zeit, wenn wir von der Sehnsucht der Münchner nach

einem Kunstgewerbemuseum hören? Man denke doch

in München! In der modernen deutschen Kunstmetro-

pole trotz Berlin, in dieser auch an Museen reichen

Künstlerstadt regt sich das Bedürfnis nach einem Kunst-

gewerbemuseum, das nicht nur einseitig die Etappen

der modernen kunstgewerblichen Entwickelimg zeigen

sondern auch den Zusammenhang der neuen Kunst-

kultur mit der älteren künstlerischen Tradition ersicht-

lich machen wird. —

I. DAS LEIPZIGER KUNSTGEWERBE-

MUSEUM

Bekanntlich ist das 1873 gegründete

Leipziger Kunstgewerbemuseum erst 1904

in die städtische Verwaltung übergegangen.

Es befindet sich mitsamt dem Museum für

Völkerkunde in dem stattlichen Bau des

Grassimuseums. Wie jenes Museum leidet

es aber bereits empfindlich an Raum-

mangel, so daß es in den für seine be-

sonderen Zwecke wenig geeigneten Räumen

mehr provisorisch eingerichtet erscheint.

Erst seit die städtischen Kollegien

größere Mittel bewilligen, ist der Ausbau

der Sammlungen nach weiteren Gesichts-

punkten unternommen worden. Da in

der Handelsstadt Leipzig eine Anknüp-

fung an eine von altersher gepflegte lokale

Kunsttradition nicht möglich war, und da

das seit einem Jahrhundert erst in Leipzig

konzentrierte Buchgewerbe sich der Pflege

eines eigenen Museums erfreut, war das

Programm für die Sammeltätigkeit nicht

ohne weiteres gegeben. Anfangs in der

retrospektiven Phase unseres Kunstgewer-

bes, als es galt, die aufstrebende Kunst-

industrie mit Stilvorbildern zu versorgen,

folgte man der vom Österreichischen Mu-

seum für Kunst und Industrie in Wien

ausgegebenen Parole. Man sammelte so

ziemlich alles, was in irgend welchem

Betracht dem Handwerker oder dem

Industriellen nützen konnte: Altes und

Neues, Originale und namentlich auch

Kopien allgemein anerkannter Meisterwerke.

Die Beschränktheit der verfügbaren Mittel

verhütete es, daß die Bäume in den Himmel

wuchsen, und allgemach brach sich die

notwendige Einsicht Bahn, daß weniges

Gute mehr ist als Vielerlei.

Die Absicht, die Sammlungsgegen-

stände in ~stil- oder kulturgeschichtlichem

Zusammenhang zu gruppieren und eine

Trennung der Schausammlung von der Stu-

diensammlung herbeizuführen, tritt wohl in

einigen Räumen hervor. Eine vortreffliche Erwer-

bung aus der älteren Entwickelungsperiode des Mu-

seums war das schöne getäfelte Renaissancezimmer

aus Schloß Vlims; vor acht Jahren wurde dann

das Haarlemer Rokokozimmer mit Wandbildern von

Gerritsz Zeegelaar erworben. Eine annähernd ge-

schlossene Raumwirkung wird auch in der Gruppierung

der deutschen Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts,

der Möbel und Dekorationen des 18. Jahrhunderts,

der kirchlichen Altertümer versucht — während ganze

Abteilungen, wie die keramische, die Metallarbeiten,

die Textilien, die Gläser, das orientalische Kunst-

gewerbe in Gruppen zusammengehalten werden, so

daß nur die besten Stücke allgemein zur Schau ge-

stellt werden, während die nur technisch oder kunst-

DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEMUSEEN

GOTISCHER GLASI'OKAL, KELCHLORM1G, GEBUCKELT, MIT WEISSER, ROTER

UND ORUNER EMAILLIERUNO UND GOLDMALEREI. VENEDIG UM 1500

HÖHE 27 cm

der Hinweis auf die in dieser Richtung liegende Tätig-

keit unserer größeren Museen gelegen kommt, um zu

zeigen, was noch zu tun bleibt, und daß es mit der För-

derung der modernen Tagesinteressen nicht getan ist.

Ist es dabei nicht ein ermunterndes Zeichen der

Zeit, wenn wir von der Sehnsucht der Münchner nach

einem Kunstgewerbemuseum hören? Man denke doch

in München! In der modernen deutschen Kunstmetro-

pole trotz Berlin, in dieser auch an Museen reichen

Künstlerstadt regt sich das Bedürfnis nach einem Kunst-

gewerbemuseum, das nicht nur einseitig die Etappen

der modernen kunstgewerblichen Entwickelimg zeigen

sondern auch den Zusammenhang der neuen Kunst-

kultur mit der älteren künstlerischen Tradition ersicht-

lich machen wird. —

I. DAS LEIPZIGER KUNSTGEWERBE-

MUSEUM

Bekanntlich ist das 1873 gegründete

Leipziger Kunstgewerbemuseum erst 1904

in die städtische Verwaltung übergegangen.

Es befindet sich mitsamt dem Museum für

Völkerkunde in dem stattlichen Bau des

Grassimuseums. Wie jenes Museum leidet

es aber bereits empfindlich an Raum-

mangel, so daß es in den für seine be-

sonderen Zwecke wenig geeigneten Räumen

mehr provisorisch eingerichtet erscheint.

Erst seit die städtischen Kollegien

größere Mittel bewilligen, ist der Ausbau

der Sammlungen nach weiteren Gesichts-

punkten unternommen worden. Da in

der Handelsstadt Leipzig eine Anknüp-

fung an eine von altersher gepflegte lokale

Kunsttradition nicht möglich war, und da

das seit einem Jahrhundert erst in Leipzig

konzentrierte Buchgewerbe sich der Pflege

eines eigenen Museums erfreut, war das

Programm für die Sammeltätigkeit nicht

ohne weiteres gegeben. Anfangs in der

retrospektiven Phase unseres Kunstgewer-

bes, als es galt, die aufstrebende Kunst-

industrie mit Stilvorbildern zu versorgen,

folgte man der vom Österreichischen Mu-

seum für Kunst und Industrie in Wien

ausgegebenen Parole. Man sammelte so

ziemlich alles, was in irgend welchem

Betracht dem Handwerker oder dem

Industriellen nützen konnte: Altes und

Neues, Originale und namentlich auch

Kopien allgemein anerkannter Meisterwerke.

Die Beschränktheit der verfügbaren Mittel

verhütete es, daß die Bäume in den Himmel

wuchsen, und allgemach brach sich die

notwendige Einsicht Bahn, daß weniges

Gute mehr ist als Vielerlei.

Die Absicht, die Sammlungsgegen-

stände in ~stil- oder kulturgeschichtlichem

Zusammenhang zu gruppieren und eine

Trennung der Schausammlung von der Stu-

diensammlung herbeizuführen, tritt wohl in

einigen Räumen hervor. Eine vortreffliche Erwer-

bung aus der älteren Entwickelungsperiode des Mu-

seums war das schöne getäfelte Renaissancezimmer

aus Schloß Vlims; vor acht Jahren wurde dann

das Haarlemer Rokokozimmer mit Wandbildern von

Gerritsz Zeegelaar erworben. Eine annähernd ge-

schlossene Raumwirkung wird auch in der Gruppierung

der deutschen Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts,

der Möbel und Dekorationen des 18. Jahrhunderts,

der kirchlichen Altertümer versucht — während ganze

Abteilungen, wie die keramische, die Metallarbeiten,

die Textilien, die Gläser, das orientalische Kunst-

gewerbe in Gruppen zusammengehalten werden, so

daß nur die besten Stücke allgemein zur Schau ge-

stellt werden, während die nur technisch oder kunst-