KUNST UND INDUSTRIE

37

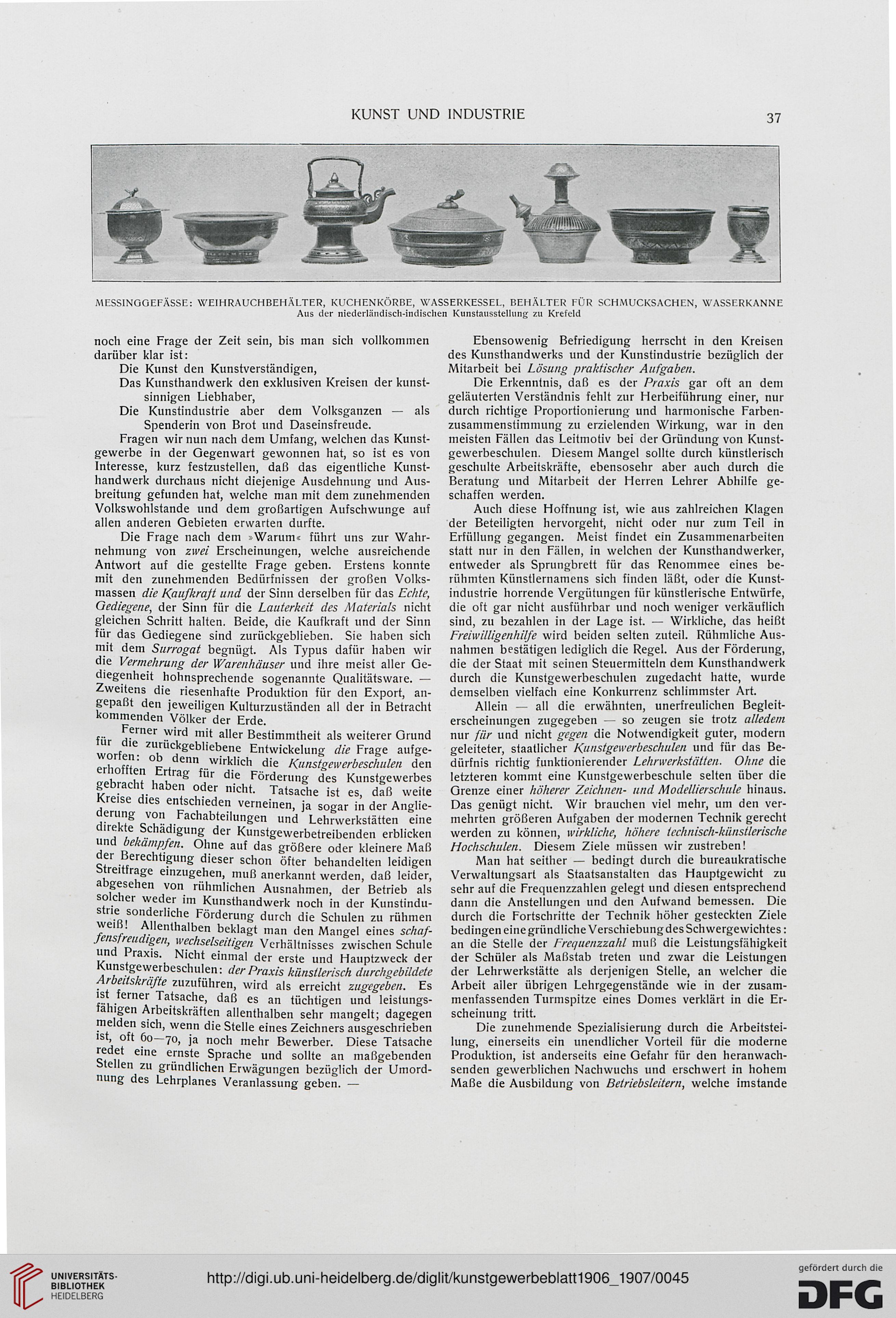

MESS1NG0EFÄSSE: WEIHRAUCHBEHÄLTER, KUCHENKÖRBE, WASSERKESSEL, BEHÄLTER FÜR SCHAWCKSACHEN, WASSERKANNE

Aus der niederländisch-indischen Kunstausstellung zu Krefeld

noch eine Frage der Zeit sein, bis man sich vollkommen

darüber klar ist:

Die Kunst den Kunstverständigen,

Das Kunsthandwerk den exklusiven Kreisen der kunst-

sinnigen Liebhaber,

Die Kunstindustrie aber dem Volksganzen — als

Spenderin von Brot und Daseinsfreude.

Fragen wir nun nach dem Umfang, welchen das Kunst-

gewerbe in der Gegenwart gewonnen hat, so ist es von

Interesse, kurz festzustellen, daß das eigentliche Kunst-

handwerk durchaus nicht diejenige Ausdehnung und Aus-

breitung gefunden hat, welche man mit dem zunehmenden

Volkswohlstande und dem großartigen Aufschwünge auf

allen anderen Gebieten erwarten durfte.

Die Frage nach dem »Warum« führt uns zur Wahr-

nehmung von zwei Erscheinungen, welche ausreichende

Antwort auf die gestellte Frage geben. Erstens konnte

mit den zunehmenden Bedürfnissen der großen Volks-

massen die Kaufkraft und der Sinn derselben für das Echte,

Gediegene, der Sinn für die Lauterkeit des Materials nicht

gleichen Schritt halten. Beide, die Kaufkraft und der Sinn

für das Gediegene sind zurückgeblieben. Sie haben sich

mit dem Surrogat begnügt. Als Typus dafür haben wir

die Vermehrung der Warenhäuser und ihre meist aller Ge-

diegenheit hohnsprechende sogenannte Qualitätsware. —

Zweitens die riesenhafte Produktion für den Export, an-

gepaßt den jeweiligen Kulturzuständen all der in Betracht

kommenden Völker der Erde.

Ferner wird mit aller Bestimmtheit als weiterer Grund

!!I f zu,ruckgebliebene Entwickelung die Frage aufge-

«wh: r, " Wirklich die Kunstgewerbeschulen den

erhofften Ertrag für die Förderung des Kunstgewerbes

gebracht haben oder nicht. Tatsache ist es, daß weite

Kre.se dies entschieden verneinen, ja sogar in der Anglie-

derung von Fachabteilungen und Lehrwerkstätten eine

direkte Schädigung der Kunstgewerbetreibenden erblicken

und bekämpfen. Ohne auf das größere oder kleinere Maß

der Berechtigung dieser schon öfter behandelten leidigen

btreittrage einzugehen, muß anerkannt werden, daß leider,

abgesehen von rühmlichen Ausnahmen, der Betrieb als

solcher weder im Kunsthandwerk noch in der Kunstindu-

stne sonderliche Förderung durch die Schulen zu rühmen

weiß. Allenthalben beklagt man den Mangel eines schaf-

jens/reudigen, wechselseitigen Verhältnisses zwischen Schule

und 1 raxis. Nicht einmal der erste und Hauptzweck der

Kunstgewerbeschulen: der Praxis künstlerisch durchgebildete

Arbeitskräfte zuzuführen, wird als erreicht zugegeben. Es

ist ferner Tatsache, daß es an tüchtigen und leistungs-

fähigen Arbeitskräften allenthalben sehr mangelt; dagegen

melden sich, wenn die Stelle eines Zeichners ausgeschrieben

ist oft 60-70, ja noch mehr Bewerber. Diese Tatsache

redet eine ernste Sprache und sollte an maßgebenden

Stellen zu gründlichen Erwägungen bezüglich der Umord-

nung des Lehrplanes Veranlassung geben. —

Ebensowenig Befriedigung herrscht in den Kreisen

des Kunsthandwerks und der Kunstindustrie bezüglich der

Mitarbeit bei Lösung praktischer Aufgaben.

Die Erkenntnis, daß es der Praxis gar oft an dem

geläuterten Verständnis fehlt zur Herbeiführung einer, nur

durch richtige Proportionierung und harmonische Farben-

zusammenstimmung zu erzielenden Wirkung, war in den

meisten Fällen das Leitmotiv bei der Gründung von Kunst-

gewerbeschulen. Diesem Mangel sollte durch künstlerisch

geschulte Arbeitskräfte, ebensosehr aber auch durch die

Beratung und Mitarbeit der Herren Lehrer Abhilfe ge-

schaffen werden.

Auch diese Hoffnung ist, wie aus zahlreichen Klagen

der Beteiligten hervorgeht, nicht oder nur zum Teil in

Erfüllung gegangen. Meist findet ein Zusammenarbeiten

statt nur in den Fällen, in welchen der Kunsthandwerker,

entweder als Sprungbrett für das Renommee eines be-

rühmten Künstlernamens sich finden läßt, oder die Kunst-

industrie horrende Vergütungen für künstlerische Entwürfe,

die oft gar nicht ausführbar und noch weniger verkäuflich

sind, zu bezahlen in der Lage ist. — Wirkliche, das heißt

Freiwilligenhilfe wird beiden selten zuteil. Rühmliche Aus-

nahmen bestätigen lediglich die Regel. Aus der Förderung,

die der Staat mit seinen Steuermitteln dem Kunsthandwerk

durch die Kunstgewerbeschulen zugedacht hatte, wurde

demselben vielfach eine Konkurrenz schlimmster Art.

Allein — all die erwähnten, unerfreulichen Begleit-

erscheinungen zugegeben — so zeugen sie trotz alledem

nur für und nicht gegen die Notwendigkeit guter, modern

geleiteter, staatlicher Kunstgewerbeschulen und für das Be-

dürfnis richtig funktionierender Lehrwerkstätten. Ohne die

letzteren kommt eine Kunstgewerbeschule selten über die

Grenze einer höherer Zeichnen- und Modellierschule hinaus.

Das genügt nicht. Wir brauchen viel mehr, um den ver-

mehrten größeren Aufgaben der modernen Technik gerecht

werden zu können, wirkliche, höhere technisch-künstlerische

Hochschulen. Diesem Ziele müssen wir zustreben!

Man hat seither — bedingt durch die bureaukratische

Verwaltungsart als Staatsanstalten das Hauptgewicht zu

sehr auf die Frequenzzahlen gelegt und diesen entsprechend

dann die Anstellungen und den Aufwand bemessen. Die

durch die Fortschritte der Technik höher gesteckten Ziele

bedingen eine gründliche Verschiebung des Schwergewichtes:

an die Stelle der I'requenzzahl muß die Leistungsfähigkeit

der Schüler als Maßstab treten und zwar die Leistungen

der Lehrwerkstätte als derjenigen Stelle, an welcher die

Arbeit ailer übrigen Lehrgegenstände wie in der zusam-

menfassenden Turmspitze eines Domes verklärt in die Er-

scheinung tritt.

Die zunehmende Spezialisierung durch die Arbeitstei-

lung, einerseits ein unendlicher Vorteil für die moderne

Produktion, ist anderseits eine Gefahr für den heranwach-

senden gewerblichen Nachwuchs und erschwert in hohem

Maße die Ausbildung von Betriebsleitern, welche imstande

37

MESS1NG0EFÄSSE: WEIHRAUCHBEHÄLTER, KUCHENKÖRBE, WASSERKESSEL, BEHÄLTER FÜR SCHAWCKSACHEN, WASSERKANNE

Aus der niederländisch-indischen Kunstausstellung zu Krefeld

noch eine Frage der Zeit sein, bis man sich vollkommen

darüber klar ist:

Die Kunst den Kunstverständigen,

Das Kunsthandwerk den exklusiven Kreisen der kunst-

sinnigen Liebhaber,

Die Kunstindustrie aber dem Volksganzen — als

Spenderin von Brot und Daseinsfreude.

Fragen wir nun nach dem Umfang, welchen das Kunst-

gewerbe in der Gegenwart gewonnen hat, so ist es von

Interesse, kurz festzustellen, daß das eigentliche Kunst-

handwerk durchaus nicht diejenige Ausdehnung und Aus-

breitung gefunden hat, welche man mit dem zunehmenden

Volkswohlstande und dem großartigen Aufschwünge auf

allen anderen Gebieten erwarten durfte.

Die Frage nach dem »Warum« führt uns zur Wahr-

nehmung von zwei Erscheinungen, welche ausreichende

Antwort auf die gestellte Frage geben. Erstens konnte

mit den zunehmenden Bedürfnissen der großen Volks-

massen die Kaufkraft und der Sinn derselben für das Echte,

Gediegene, der Sinn für die Lauterkeit des Materials nicht

gleichen Schritt halten. Beide, die Kaufkraft und der Sinn

für das Gediegene sind zurückgeblieben. Sie haben sich

mit dem Surrogat begnügt. Als Typus dafür haben wir

die Vermehrung der Warenhäuser und ihre meist aller Ge-

diegenheit hohnsprechende sogenannte Qualitätsware. —

Zweitens die riesenhafte Produktion für den Export, an-

gepaßt den jeweiligen Kulturzuständen all der in Betracht

kommenden Völker der Erde.

Ferner wird mit aller Bestimmtheit als weiterer Grund

!!I f zu,ruckgebliebene Entwickelung die Frage aufge-

«wh: r, " Wirklich die Kunstgewerbeschulen den

erhofften Ertrag für die Förderung des Kunstgewerbes

gebracht haben oder nicht. Tatsache ist es, daß weite

Kre.se dies entschieden verneinen, ja sogar in der Anglie-

derung von Fachabteilungen und Lehrwerkstätten eine

direkte Schädigung der Kunstgewerbetreibenden erblicken

und bekämpfen. Ohne auf das größere oder kleinere Maß

der Berechtigung dieser schon öfter behandelten leidigen

btreittrage einzugehen, muß anerkannt werden, daß leider,

abgesehen von rühmlichen Ausnahmen, der Betrieb als

solcher weder im Kunsthandwerk noch in der Kunstindu-

stne sonderliche Förderung durch die Schulen zu rühmen

weiß. Allenthalben beklagt man den Mangel eines schaf-

jens/reudigen, wechselseitigen Verhältnisses zwischen Schule

und 1 raxis. Nicht einmal der erste und Hauptzweck der

Kunstgewerbeschulen: der Praxis künstlerisch durchgebildete

Arbeitskräfte zuzuführen, wird als erreicht zugegeben. Es

ist ferner Tatsache, daß es an tüchtigen und leistungs-

fähigen Arbeitskräften allenthalben sehr mangelt; dagegen

melden sich, wenn die Stelle eines Zeichners ausgeschrieben

ist oft 60-70, ja noch mehr Bewerber. Diese Tatsache

redet eine ernste Sprache und sollte an maßgebenden

Stellen zu gründlichen Erwägungen bezüglich der Umord-

nung des Lehrplanes Veranlassung geben. —

Ebensowenig Befriedigung herrscht in den Kreisen

des Kunsthandwerks und der Kunstindustrie bezüglich der

Mitarbeit bei Lösung praktischer Aufgaben.

Die Erkenntnis, daß es der Praxis gar oft an dem

geläuterten Verständnis fehlt zur Herbeiführung einer, nur

durch richtige Proportionierung und harmonische Farben-

zusammenstimmung zu erzielenden Wirkung, war in den

meisten Fällen das Leitmotiv bei der Gründung von Kunst-

gewerbeschulen. Diesem Mangel sollte durch künstlerisch

geschulte Arbeitskräfte, ebensosehr aber auch durch die

Beratung und Mitarbeit der Herren Lehrer Abhilfe ge-

schaffen werden.

Auch diese Hoffnung ist, wie aus zahlreichen Klagen

der Beteiligten hervorgeht, nicht oder nur zum Teil in

Erfüllung gegangen. Meist findet ein Zusammenarbeiten

statt nur in den Fällen, in welchen der Kunsthandwerker,

entweder als Sprungbrett für das Renommee eines be-

rühmten Künstlernamens sich finden läßt, oder die Kunst-

industrie horrende Vergütungen für künstlerische Entwürfe,

die oft gar nicht ausführbar und noch weniger verkäuflich

sind, zu bezahlen in der Lage ist. — Wirkliche, das heißt

Freiwilligenhilfe wird beiden selten zuteil. Rühmliche Aus-

nahmen bestätigen lediglich die Regel. Aus der Förderung,

die der Staat mit seinen Steuermitteln dem Kunsthandwerk

durch die Kunstgewerbeschulen zugedacht hatte, wurde

demselben vielfach eine Konkurrenz schlimmster Art.

Allein — all die erwähnten, unerfreulichen Begleit-

erscheinungen zugegeben — so zeugen sie trotz alledem

nur für und nicht gegen die Notwendigkeit guter, modern

geleiteter, staatlicher Kunstgewerbeschulen und für das Be-

dürfnis richtig funktionierender Lehrwerkstätten. Ohne die

letzteren kommt eine Kunstgewerbeschule selten über die

Grenze einer höherer Zeichnen- und Modellierschule hinaus.

Das genügt nicht. Wir brauchen viel mehr, um den ver-

mehrten größeren Aufgaben der modernen Technik gerecht

werden zu können, wirkliche, höhere technisch-künstlerische

Hochschulen. Diesem Ziele müssen wir zustreben!

Man hat seither — bedingt durch die bureaukratische

Verwaltungsart als Staatsanstalten das Hauptgewicht zu

sehr auf die Frequenzzahlen gelegt und diesen entsprechend

dann die Anstellungen und den Aufwand bemessen. Die

durch die Fortschritte der Technik höher gesteckten Ziele

bedingen eine gründliche Verschiebung des Schwergewichtes:

an die Stelle der I'requenzzahl muß die Leistungsfähigkeit

der Schüler als Maßstab treten und zwar die Leistungen

der Lehrwerkstätte als derjenigen Stelle, an welcher die

Arbeit ailer übrigen Lehrgegenstände wie in der zusam-

menfassenden Turmspitze eines Domes verklärt in die Er-

scheinung tritt.

Die zunehmende Spezialisierung durch die Arbeitstei-

lung, einerseits ein unendlicher Vorteil für die moderne

Produktion, ist anderseits eine Gefahr für den heranwach-

senden gewerblichen Nachwuchs und erschwert in hohem

Maße die Ausbildung von Betriebsleitern, welche imstande