50

LEIPZIGER KUNSTGEWERBE

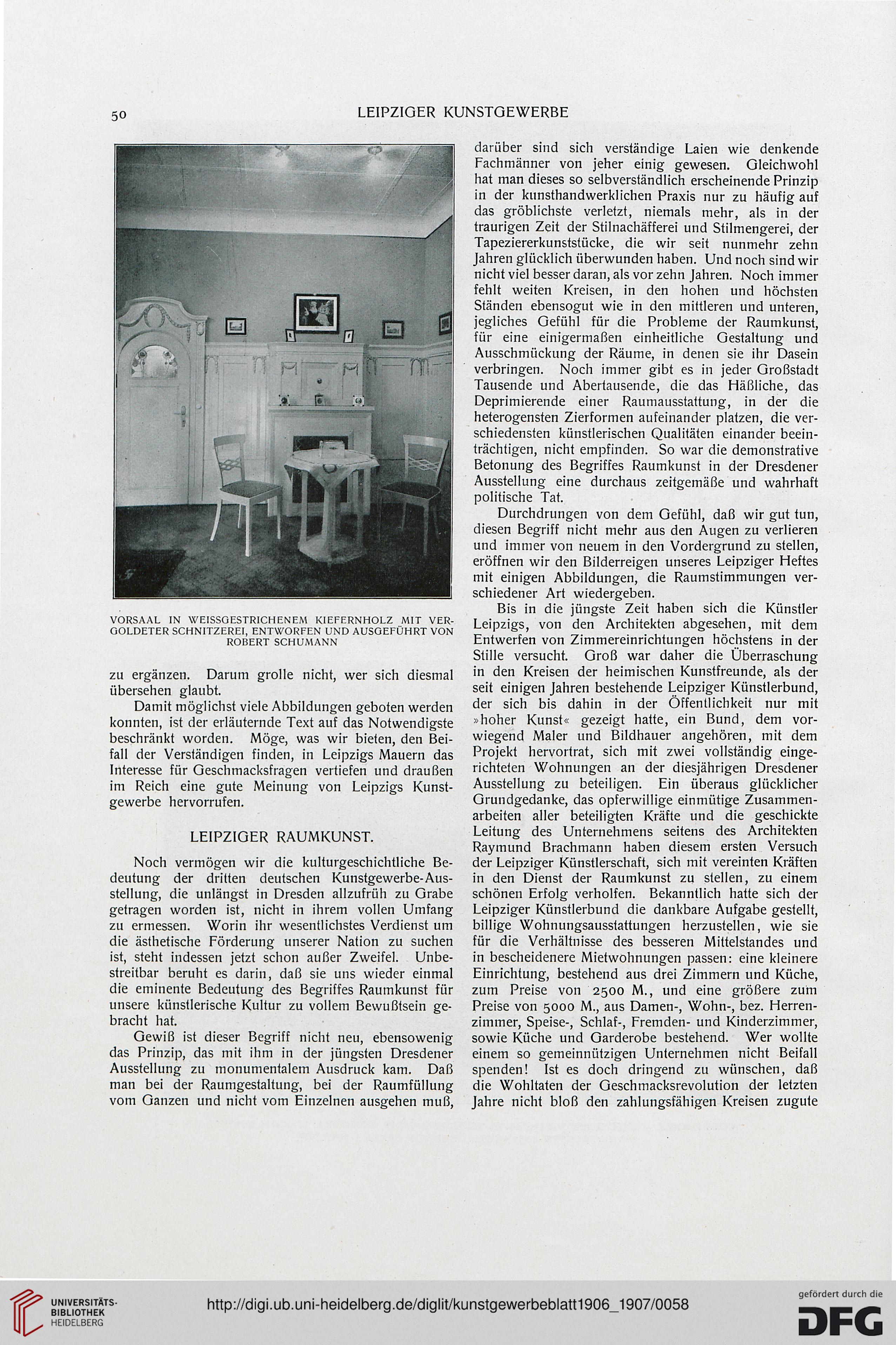

VORSAAL IN WEISSOESTRICHENEM KIEFERNHOLZ MIT VER-

GOLDETER SCHNITZEREI, ENTWORFEN UND AUSGEFÜHRT VON

ROBERT SCHUMANN

zu ergänzen. Darum grolle nicht, wer sich diesmal

übersehen glaubt.

Damit möglichst viele Abbildungen geboten werden

konnten, ist der erläuternde Text auf das Notwendigste

beschränkt worden. Möge, was wir bieten, den Bei-

fall der Verständigen finden, in Leipzigs Mauern das

Interesse für Geschmacksfragen vertiefen und draußen

im Reich eine gute Meinung von Leipzigs Kunst-

gewerbe hervorrufen.

LEIPZIGER RAUMKUNST.

Noch vermögen wir die kulturgeschichtliche Be-

deutung der dritten deutschen Kunstgewerbe-Aus-

stellung, die unlängst in Dresden allzufrüh zu Grabe

getragen worden ist, nicht in ihrem vollen Umfang

zu ermessen. Worin ihr wesentlichstes Verdienst um

die ästhetische Förderung unserer Nation zu suchen

ist, steht indessen jetzt schon außer Zweifel. Unbe-

streitbar beruht es darin, daß sie uns wieder einmal

die eminente Bedeutung des Begriffes Raumkunst für

unsere künstlerische Kultur zu vollem Bewußtsein ge-

bracht hat.

Gewiß ist dieser Begriff nicht neu, ebensowenig

das Prinzip, das mit ihm in der jüngsten Dresdener

Ausstellung zu monumentalem Ausdruck kam. Daß

man bei der Raumgestaltung, bei der Raumfüllung

vom Ganzen und nicht vom Einzelnen ausgehen muß,

darüber sind sich verständige Laien wie denkende

Fachmänner von jeher einig gewesen. Gleichwohl

hat man dieses so selbverständlich erscheinende Prinzip

in der kunsthandwerklichen Praxis nur zu häufig auf

das gröblichste verletzt, niemals mehr, als in der

traurigen Zeit der Stilnachäfferei und Stilmengerei, der

Tapeziererkunststücke, die wir seit nunmehr zehn

Jahren glücklich überwunden haben. Und noch sind wir

nicht viel besser daran, als vor zehn Jahren. Noch immer

fehlt weiten Kreisen, in den hohen und höchsten

Ständen ebensogut wie in den mittleren und unteren,

jegliches Gefühl für die Probleme der Raumkunst,

für eine einigermaßen einheitliche Gestaltung und

Ausschmückung der Räume, in denen sie ihr Dasein

verbringen. Noch immer gibt es in jeder Großstadt

Tausende und Abertausende, die das Häßliche, das

Deprimierende einer Raumausstattung, in der die

heterogensten Zierformen aufeinander platzen, die ver-

schiedensten künstlerischen Qualitäten einander beein-

trächtigen, nicht empfinden. So war die demonstrative

Betonung des Begriffes Raumkunst in der Dresdener

Ausstellung eine durchaus zeitgemäße und wahrhaft

politische Tat.

Durchdrungen von dem Gefühl, daß wir gut tun,

diesen Begriff nicht mehr aus den Augen zu verlieren

und immer von neuem in den Vordergrund zu stellen,

eröffnen wir den Bilderreigen unseres Leipziger Heftes

mit einigen Abbildungen, die Raumstimmungen ver-

schiedener Art wiedergeben.

Bis in die jüngste Zeit haben sich die Künstler

Leipzigs, von den Architekten abgesehen, mit dem

Entwerfen von Zimmereinrichtungen höchstens in der

Stille versucht. Groß war daher die Überraschung

in den Kreisen der heimischen Kunstfreunde, als der

seit einigen Jahren bestehende Leipziger Künstlerbund,

der sich bis dahin in der Öffentlichkeit nur mit

»hoher Kunst« gezeigt hatte, ein Bund, dem vor-

wiegend Maler und Bildhauer angehören, mit dem

Projekt hervortrat, sich mit zwei vollständig einge-

richteten Wohnungen an der diesjährigen Dresdener

Ausstellung zu beteiligen. Ein überaus glücklicher

Grundgedanke, das opferwillige einmütige Zusammen-

arbeiten aller beteiligten Kräfte und die geschickte

Leitung des Unternehmens seitens des Architekten

Raymund Brachmann haben diesem ersten Versuch

der Leipziger Künstlerschaft, sich mit vereinten Kräften

in den Dienst der Raumkunst zu stellen, zu einem

schönen Erfolg verholfen. Bekanntlich hatte sich der

Leipziger Künstlerbund die dankbare Aufgabe gestellt,

billige Wohnungsaussfattungen herzustellen, wie sie

für die Verhältnisse des besseren Mittelstandes und

in bescheidenere Mietwohnungen passen: eine kleinere

Einrichtung, bestehend aus drei Zimmern und Küche,

zum Preise von 2500 M., und eine größere zum

Preise von 5000 M., aus Damen-, Wohn-, bez. Herren-

zimmer, Speise-, Schlaf-, Fremden- und Kinderzimmer,

sowie Küche und Garderobe bestehend. Wer wollte

einem so gemeinnützigen Unternehmen nicht Beifall

spenden! Ist es doch dringend zu wünschen, daß

die Wohltaten der Geschmacksrevolution der letzten

Jahre nicht bloß den zahlungsfähigen Kreisen zugute

LEIPZIGER KUNSTGEWERBE

VORSAAL IN WEISSOESTRICHENEM KIEFERNHOLZ MIT VER-

GOLDETER SCHNITZEREI, ENTWORFEN UND AUSGEFÜHRT VON

ROBERT SCHUMANN

zu ergänzen. Darum grolle nicht, wer sich diesmal

übersehen glaubt.

Damit möglichst viele Abbildungen geboten werden

konnten, ist der erläuternde Text auf das Notwendigste

beschränkt worden. Möge, was wir bieten, den Bei-

fall der Verständigen finden, in Leipzigs Mauern das

Interesse für Geschmacksfragen vertiefen und draußen

im Reich eine gute Meinung von Leipzigs Kunst-

gewerbe hervorrufen.

LEIPZIGER RAUMKUNST.

Noch vermögen wir die kulturgeschichtliche Be-

deutung der dritten deutschen Kunstgewerbe-Aus-

stellung, die unlängst in Dresden allzufrüh zu Grabe

getragen worden ist, nicht in ihrem vollen Umfang

zu ermessen. Worin ihr wesentlichstes Verdienst um

die ästhetische Förderung unserer Nation zu suchen

ist, steht indessen jetzt schon außer Zweifel. Unbe-

streitbar beruht es darin, daß sie uns wieder einmal

die eminente Bedeutung des Begriffes Raumkunst für

unsere künstlerische Kultur zu vollem Bewußtsein ge-

bracht hat.

Gewiß ist dieser Begriff nicht neu, ebensowenig

das Prinzip, das mit ihm in der jüngsten Dresdener

Ausstellung zu monumentalem Ausdruck kam. Daß

man bei der Raumgestaltung, bei der Raumfüllung

vom Ganzen und nicht vom Einzelnen ausgehen muß,

darüber sind sich verständige Laien wie denkende

Fachmänner von jeher einig gewesen. Gleichwohl

hat man dieses so selbverständlich erscheinende Prinzip

in der kunsthandwerklichen Praxis nur zu häufig auf

das gröblichste verletzt, niemals mehr, als in der

traurigen Zeit der Stilnachäfferei und Stilmengerei, der

Tapeziererkunststücke, die wir seit nunmehr zehn

Jahren glücklich überwunden haben. Und noch sind wir

nicht viel besser daran, als vor zehn Jahren. Noch immer

fehlt weiten Kreisen, in den hohen und höchsten

Ständen ebensogut wie in den mittleren und unteren,

jegliches Gefühl für die Probleme der Raumkunst,

für eine einigermaßen einheitliche Gestaltung und

Ausschmückung der Räume, in denen sie ihr Dasein

verbringen. Noch immer gibt es in jeder Großstadt

Tausende und Abertausende, die das Häßliche, das

Deprimierende einer Raumausstattung, in der die

heterogensten Zierformen aufeinander platzen, die ver-

schiedensten künstlerischen Qualitäten einander beein-

trächtigen, nicht empfinden. So war die demonstrative

Betonung des Begriffes Raumkunst in der Dresdener

Ausstellung eine durchaus zeitgemäße und wahrhaft

politische Tat.

Durchdrungen von dem Gefühl, daß wir gut tun,

diesen Begriff nicht mehr aus den Augen zu verlieren

und immer von neuem in den Vordergrund zu stellen,

eröffnen wir den Bilderreigen unseres Leipziger Heftes

mit einigen Abbildungen, die Raumstimmungen ver-

schiedener Art wiedergeben.

Bis in die jüngste Zeit haben sich die Künstler

Leipzigs, von den Architekten abgesehen, mit dem

Entwerfen von Zimmereinrichtungen höchstens in der

Stille versucht. Groß war daher die Überraschung

in den Kreisen der heimischen Kunstfreunde, als der

seit einigen Jahren bestehende Leipziger Künstlerbund,

der sich bis dahin in der Öffentlichkeit nur mit

»hoher Kunst« gezeigt hatte, ein Bund, dem vor-

wiegend Maler und Bildhauer angehören, mit dem

Projekt hervortrat, sich mit zwei vollständig einge-

richteten Wohnungen an der diesjährigen Dresdener

Ausstellung zu beteiligen. Ein überaus glücklicher

Grundgedanke, das opferwillige einmütige Zusammen-

arbeiten aller beteiligten Kräfte und die geschickte

Leitung des Unternehmens seitens des Architekten

Raymund Brachmann haben diesem ersten Versuch

der Leipziger Künstlerschaft, sich mit vereinten Kräften

in den Dienst der Raumkunst zu stellen, zu einem

schönen Erfolg verholfen. Bekanntlich hatte sich der

Leipziger Künstlerbund die dankbare Aufgabe gestellt,

billige Wohnungsaussfattungen herzustellen, wie sie

für die Verhältnisse des besseren Mittelstandes und

in bescheidenere Mietwohnungen passen: eine kleinere

Einrichtung, bestehend aus drei Zimmern und Küche,

zum Preise von 2500 M., und eine größere zum

Preise von 5000 M., aus Damen-, Wohn-, bez. Herren-

zimmer, Speise-, Schlaf-, Fremden- und Kinderzimmer,

sowie Küche und Garderobe bestehend. Wer wollte

einem so gemeinnützigen Unternehmen nicht Beifall

spenden! Ist es doch dringend zu wünschen, daß

die Wohltaten der Geschmacksrevolution der letzten

Jahre nicht bloß den zahlungsfähigen Kreisen zugute