u8

DIE MÜNCHENER LEHR- UND VERSUCHATELIERS

Die äußeren und inneren Erfolge des Institutes

erscheinen um so erstaunlicher, als die Schule lediglich

auf Privatmittel, nämlich das Schulgeld der Mitglieder,

angewiesen ist. Dieser Umstand bedeutet in viel-

facher Hinsicht eine Hemmung, insbesondere hat er

eine Auslese des Schülermaterials im Gefolge, in dem

Sinne, daß die Schule nur den Angehörigen einiger-

maßen bemittelter Familien zugänglich ist. Diese sind

aber erfahrungsgemäß trotz des Vorzugs einer besseren

Allgemeinbildung nicht so sehr zu ernster, nach-

halliger Arbeit geeignet als solche Schüler, die irgend-

wie unter ökonomischem Drucke stehen. Wenn trotz-

dem in den »Lehr- und Versuchateliers« mit Eifer

und Hingabe gearbeitet wird, so ist dies zum größten

Teile auf Rechnung des

Lehrers und Hauptlehrers

zu setzen, der seinen

Elan und seine Begeiste-

rung für die Sache den

Schülern vortrefflich mit-

zuteilen weiß.

Bisher ist nur von der

Organisation der Schule

die Rede gewesen. Diese

Organisation aber ist

nichts als das natürliche

äußere Kleid des in der

Anstalt waltenden päda-

gogischen Geistes. Sie

ist die zu einer Hierarchie

von Normen gewordene

Lehrmethode. Nur weil

die Lehrmethode neu

und praktisch war,konnte

sie auch eine neue, prak-

tische Organisation er-

zeugen.

Es versteht sich von

selbst,daßauch dieserUn-

terrichtsmethode nichts

von bureaukratischer

oder theoretischer Starr-

heit anhaftet. Ich be-

diene mich der eigenen

Worte Wilhelms von

Debschitz, wenn ich

seine Lehrweise so kennzeichne: »Die Forderungen

der Praxis und die Sehnsucht des Schülers weisen

dem Lehrer die Ziele. Die Psyche des Schülers, seine

Art des Versteheus und Nichtverstehens weist die

Wege. Aus beiden entspringt die Lehrmethode.«

Mit anderen Worten: Die Lehrmethode ist ebensowohl

ein Erzeugnis des Schülers wie des Lehrers, und die

Anforderungen der Praxis finden in ihr dieselbe Be-

rücksichtigung wie die Anforderungen des künstle-

rischen Gewissens. Im Sinne Wilhelms von Debschitz

bedeutet Unterrichten lediglich: Beobachtung und Denk-

weise des Schülers organisieren, also die in ihm liegende

schöpferische Kraft durch Ausscheidung alles Unzweck-

mäßigen von allen Hemmungen befreien und sie in

positivem wie kl negativem Sinne disziplinieren.

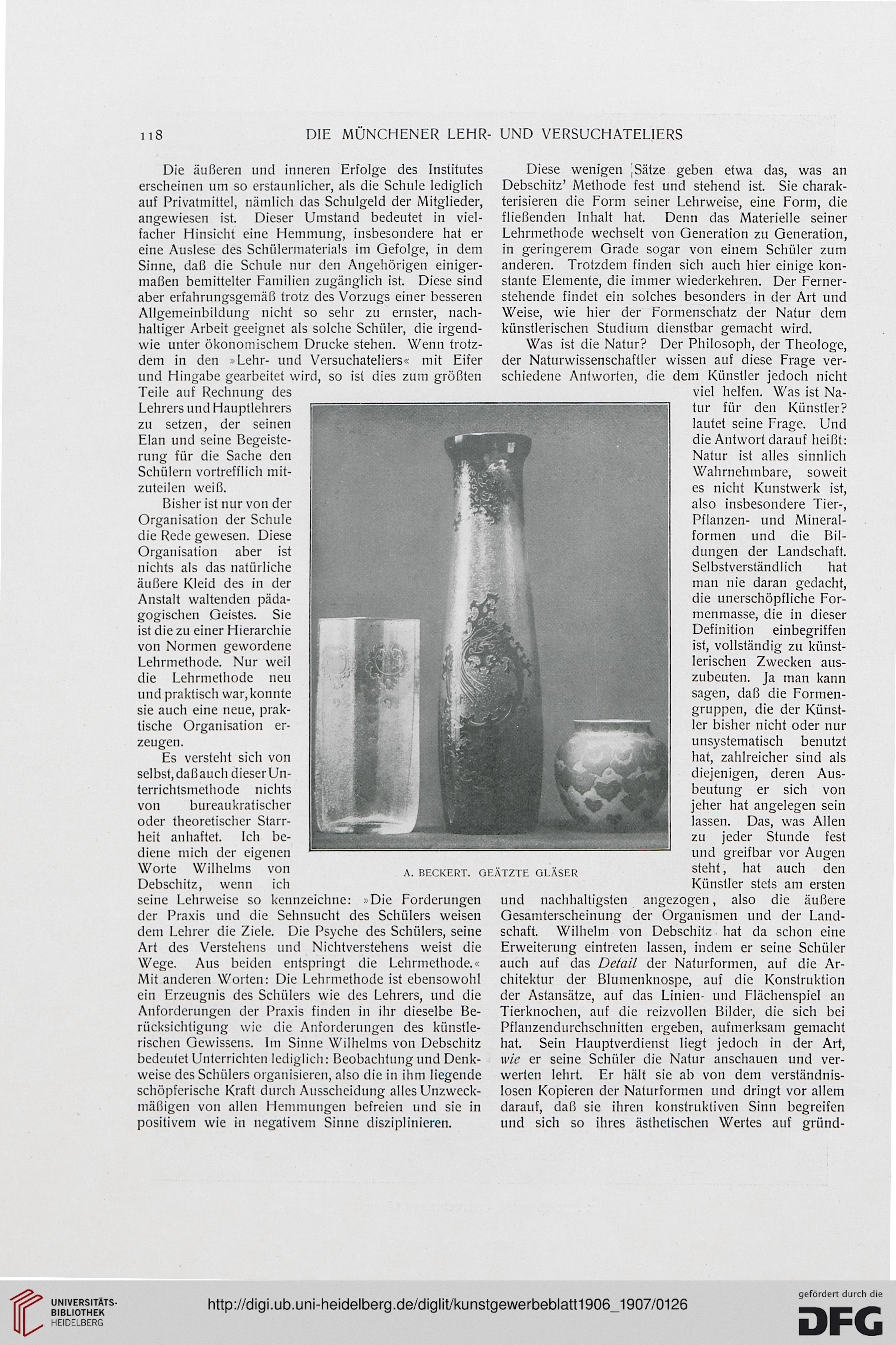

A. BECKERT. GEATZTE GLASER

Diese wenigen jSätze geben etwa das, was an

Debschitz' Methode fest und stehend ist. Sie charak-

terisieren die Form seiner Lehrweise, eine Form, die

fließenden Inhalt hat. Denn das Materielle seiner

Lehrmethode wechselt von Generation zu Generation,

in geringerem Grade sogar von einem Schüler zum

anderen. Trotzdem finden sich auch hier einige kon-

stante Elemente, die immer wiederkehren. Der Ferner-

stehende findet ein solches besonders in der Art und

Weise, wie hier der Formenschatz der Natur dem

künstlerischen Studium dienstbar gemacht wird.

Was ist die Natur? Der Philosoph, der Theologe,

der Naturwissenschaftler wissen auf diese Frage ver-

schiedene Antworten, die dem Künstler jedoch nicht

viel helfen. Was ist Na-

tur für den Künstler?

lautet seine Frage. Und

die Antwort darauf heißt:

Natur ist alles sinnlich

Wahrnehmbare, soweit

es nicht Kunstwerk ist,

also insbesondere Tier-,

Pflanzen- und Mineral-

formen und die Bil-

dungen der Landschaft.

Selbstverständlich hat

man nie daran gedacht,

die unerschöpfliche For-

menmasse, die in dieser

Definition einbegriffen

ist, vollständig zu künst-

lerischen Zwecken aus-

zubeuten. Ja man kann

sagen, daß die Formen-

gruppen, die der Künst-

ler bisher nicht oder nur

unsystematisch benutzt

hat, zahlreicher sind als

diejenigen, deren Aus-

beutung er sich von

jeher hat angelegen sein

lassen. Das, was Allen

zu jeder Stunde fest

und greifbar vor Augen

steht, hat auch den

Künstler stets am ersten

und nachhaltigsten angezogen, also die äußere

Gesamterscheinung der Organismen und der Land-

schaft. Wilhelm von Debschitz hat da schon eine

Erweiterung eintreten lassen, indem er seine Schüler

auch auf das Detail der Naturformen, auf die Ar-

chitektur der Blumenknospe, auf die Konstruktion

der Astansätze, auf das Linien- und Flächenspiel an

Tierknochen, auf die reizvollen

Pflanzendurchschnitten ergeben,

hat. Sein Hauptverdienst liegt

wie er seine Schüler die Natur

werten lehrt. Er hält sie ab von dem verständnis-

losen Kopieren der Naturformen und dringt vor allem

darauf, daß sie ihren konstruktiven Sinn begreifen

und sich so ihres ästhetischen Wertes auf gründ-

Bilder, die sich bei

aufmerksam gemacht

jedoch in der Art,

anschauen und ver-

DIE MÜNCHENER LEHR- UND VERSUCHATELIERS

Die äußeren und inneren Erfolge des Institutes

erscheinen um so erstaunlicher, als die Schule lediglich

auf Privatmittel, nämlich das Schulgeld der Mitglieder,

angewiesen ist. Dieser Umstand bedeutet in viel-

facher Hinsicht eine Hemmung, insbesondere hat er

eine Auslese des Schülermaterials im Gefolge, in dem

Sinne, daß die Schule nur den Angehörigen einiger-

maßen bemittelter Familien zugänglich ist. Diese sind

aber erfahrungsgemäß trotz des Vorzugs einer besseren

Allgemeinbildung nicht so sehr zu ernster, nach-

halliger Arbeit geeignet als solche Schüler, die irgend-

wie unter ökonomischem Drucke stehen. Wenn trotz-

dem in den »Lehr- und Versuchateliers« mit Eifer

und Hingabe gearbeitet wird, so ist dies zum größten

Teile auf Rechnung des

Lehrers und Hauptlehrers

zu setzen, der seinen

Elan und seine Begeiste-

rung für die Sache den

Schülern vortrefflich mit-

zuteilen weiß.

Bisher ist nur von der

Organisation der Schule

die Rede gewesen. Diese

Organisation aber ist

nichts als das natürliche

äußere Kleid des in der

Anstalt waltenden päda-

gogischen Geistes. Sie

ist die zu einer Hierarchie

von Normen gewordene

Lehrmethode. Nur weil

die Lehrmethode neu

und praktisch war,konnte

sie auch eine neue, prak-

tische Organisation er-

zeugen.

Es versteht sich von

selbst,daßauch dieserUn-

terrichtsmethode nichts

von bureaukratischer

oder theoretischer Starr-

heit anhaftet. Ich be-

diene mich der eigenen

Worte Wilhelms von

Debschitz, wenn ich

seine Lehrweise so kennzeichne: »Die Forderungen

der Praxis und die Sehnsucht des Schülers weisen

dem Lehrer die Ziele. Die Psyche des Schülers, seine

Art des Versteheus und Nichtverstehens weist die

Wege. Aus beiden entspringt die Lehrmethode.«

Mit anderen Worten: Die Lehrmethode ist ebensowohl

ein Erzeugnis des Schülers wie des Lehrers, und die

Anforderungen der Praxis finden in ihr dieselbe Be-

rücksichtigung wie die Anforderungen des künstle-

rischen Gewissens. Im Sinne Wilhelms von Debschitz

bedeutet Unterrichten lediglich: Beobachtung und Denk-

weise des Schülers organisieren, also die in ihm liegende

schöpferische Kraft durch Ausscheidung alles Unzweck-

mäßigen von allen Hemmungen befreien und sie in

positivem wie kl negativem Sinne disziplinieren.

A. BECKERT. GEATZTE GLASER

Diese wenigen jSätze geben etwa das, was an

Debschitz' Methode fest und stehend ist. Sie charak-

terisieren die Form seiner Lehrweise, eine Form, die

fließenden Inhalt hat. Denn das Materielle seiner

Lehrmethode wechselt von Generation zu Generation,

in geringerem Grade sogar von einem Schüler zum

anderen. Trotzdem finden sich auch hier einige kon-

stante Elemente, die immer wiederkehren. Der Ferner-

stehende findet ein solches besonders in der Art und

Weise, wie hier der Formenschatz der Natur dem

künstlerischen Studium dienstbar gemacht wird.

Was ist die Natur? Der Philosoph, der Theologe,

der Naturwissenschaftler wissen auf diese Frage ver-

schiedene Antworten, die dem Künstler jedoch nicht

viel helfen. Was ist Na-

tur für den Künstler?

lautet seine Frage. Und

die Antwort darauf heißt:

Natur ist alles sinnlich

Wahrnehmbare, soweit

es nicht Kunstwerk ist,

also insbesondere Tier-,

Pflanzen- und Mineral-

formen und die Bil-

dungen der Landschaft.

Selbstverständlich hat

man nie daran gedacht,

die unerschöpfliche For-

menmasse, die in dieser

Definition einbegriffen

ist, vollständig zu künst-

lerischen Zwecken aus-

zubeuten. Ja man kann

sagen, daß die Formen-

gruppen, die der Künst-

ler bisher nicht oder nur

unsystematisch benutzt

hat, zahlreicher sind als

diejenigen, deren Aus-

beutung er sich von

jeher hat angelegen sein

lassen. Das, was Allen

zu jeder Stunde fest

und greifbar vor Augen

steht, hat auch den

Künstler stets am ersten

und nachhaltigsten angezogen, also die äußere

Gesamterscheinung der Organismen und der Land-

schaft. Wilhelm von Debschitz hat da schon eine

Erweiterung eintreten lassen, indem er seine Schüler

auch auf das Detail der Naturformen, auf die Ar-

chitektur der Blumenknospe, auf die Konstruktion

der Astansätze, auf das Linien- und Flächenspiel an

Tierknochen, auf die reizvollen

Pflanzendurchschnitten ergeben,

hat. Sein Hauptverdienst liegt

wie er seine Schüler die Natur

werten lehrt. Er hält sie ab von dem verständnis-

losen Kopieren der Naturformen und dringt vor allem

darauf, daß sie ihren konstruktiven Sinn begreifen

und sich so ihres ästhetischen Wertes auf gründ-

Bilder, die sich bei

aufmerksam gemacht

jedoch in der Art,

anschauen und ver-