A. Brinckmann, Altes Kunstgewerbe.

55

mit Anlehnungen an fremde Vorbilder aufgeräumt

und eigene, nur für Wien typische Muster an deren

Stelle gesetzt zu haben.

Von außerdeutschem Porzellan erregte eine fran-

zösische Empiretasse wegen des eingesetzten Glas-

bodens Interesse (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Dieser

Boden enthielt nämlich das aus Gipspaste geformte

Reliefbrustbild Friedrich Wilhelm III. von Preußen

und war rückseitig Desprez, Rue des Recolets Nr. 2,

ä Paris, gestempelt. Dieser Desprez ist als Er-

finder der kleinen, völlig in Glas eingebetteten

Porträtreliefs, die sich von der Mitte der 20er Jahre

des 19. Jahrhunderts an einer großen Beliebtheit

erfreuten, anzusehen. Ebenfalls französischen Ur-

sprungs war dann noch jene schöne Biskuit-

Standuhr mit Venus und Amor vom Anfang des

19. Jahrhunderts (Bes. Gustav Kämmerer). Die

englische Keramik, deren Ruhm mit dem Namen

des Josiah Wedgwood verknüpft ist, vertrat eine

kleine Lampe in antiker Form aus Jasper-Masse

mit weißen Reliefs auf hellblauem Grund (Bes.

Georg Tropf), während das hier gezeigte Gebrauchs-

geschirr aus cremefarbigem Steingut, das jeder Händler als echt Wedgwood

zum Verkauf bringen würde, aus Fabriken des Kontinents, wie die in Böhmen

zu Teinitz und Alt-Rohlau, stammte (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Für den kunst-

liebenden Laien sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß echtes Wedgwood

durchweg den eingestempelten Namen tragen wird, ohne daß damit gesagt

sein soll, daß alles, was Wedgwoods Marke trägt, wirklich aus Etruria stammt.

Das Thema Glas erwies sich innerhalb der Ausstellung weniger umfang-

reich. Die in Deutschland von den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts

an beliebte Bemalung von gläsernen Trinkgefäßen durch Schmelzfarben war

durch drei Stücke vertreten, die in ihren Darstellungen zugleich die drei häu-

figsten Typen gaben, nämlich durch einen Reichsadlerhumpen von 1587

(Bes. K. Landesgewerbe-Museum Stuttgart), einen Kurfürstenhumpen von 1611

(Bes. Kommerzienrat Gutekunst) und einen undatierten Apostelhumpen (Bes.

Altertumssammlung Stuttgart). Beachtung verdiente ein singuläres Stück, ein

mit dem Diamanten gerissenes Deckelglas (Bes. Mannheimer Altertums-Verein),

das aus dem 17. Jahrhundert stammte und mit einem Allianzwappen und mit

Fruchtbündeln geschmückt war. Derartige Diamantverzierungen, die, wie bei

diesem Pokal, zur stärkeren Hervorhebung der Zeichnung ausgegoldet wurden,

sind in Deutschland nicht übermäßig häufig gewesen; es lassen sich daher

über die nähere Herkunft weitere Angaben nicht machen. Das Fehlen der

nur durch ein fränkisches Glas mit dem Doppeladler und dem Brustbild

der Maria Theresia (Bes. Freiherr von Valois) vertretenen geschnittenen

Gläser ersetzten im Rahmen der Ausstellung die durch Schnitt verzierten

Bergkristall-Gegenstände aus der hiesigen Altertumssammlung; liegt doch in

der künstlerischen Verzierung der Bergkristalle durch Schleifen und Schneiden

die Anregung zu einer ähnlichen Behandlung des Glases. Ohne diese von

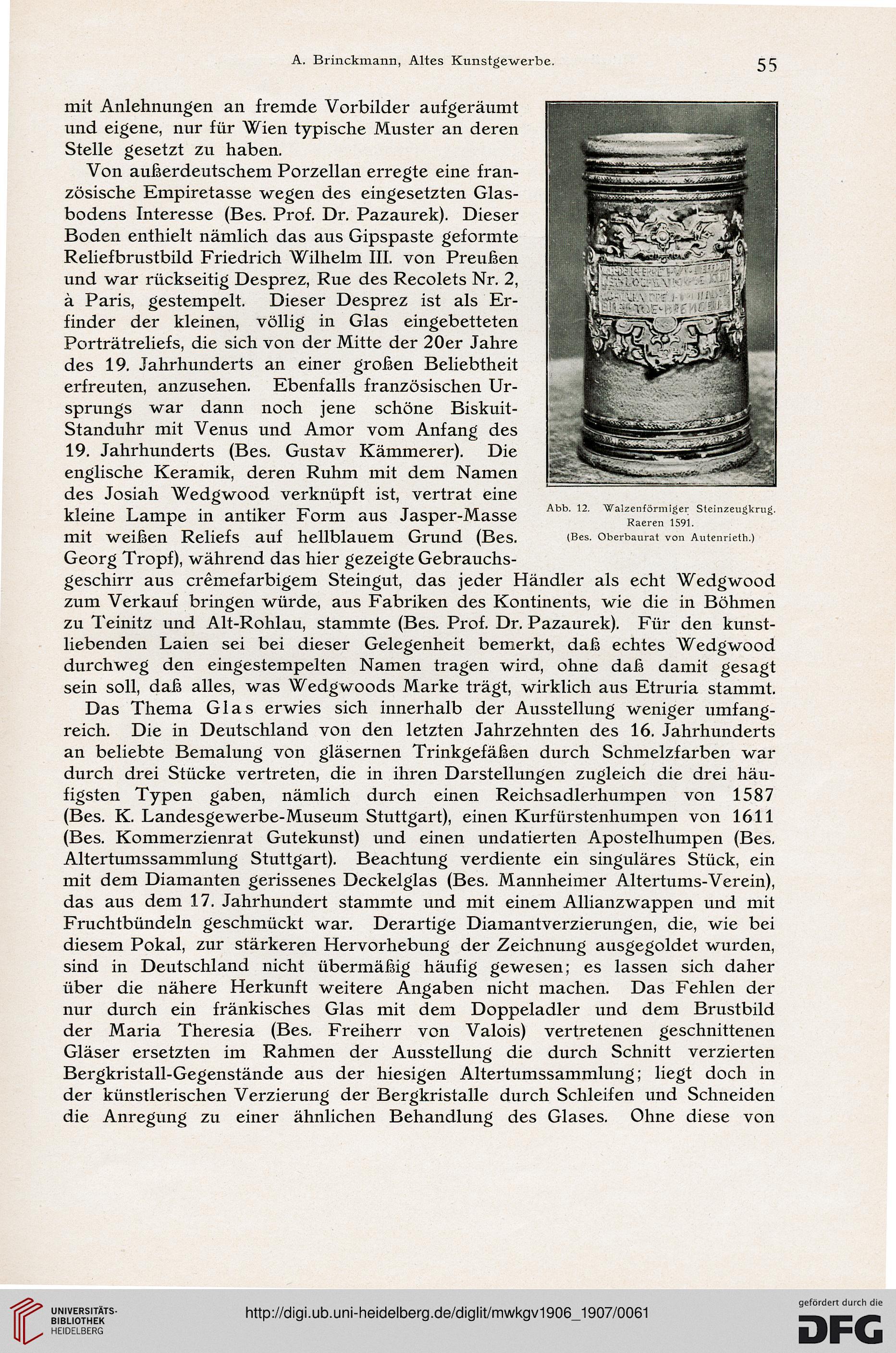

Abb. 12. "Walzenförmiger Stcinzeugkrug.

Raeren 1591.

(Bes. Oberbaurat von Autenrieth.)

55

mit Anlehnungen an fremde Vorbilder aufgeräumt

und eigene, nur für Wien typische Muster an deren

Stelle gesetzt zu haben.

Von außerdeutschem Porzellan erregte eine fran-

zösische Empiretasse wegen des eingesetzten Glas-

bodens Interesse (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Dieser

Boden enthielt nämlich das aus Gipspaste geformte

Reliefbrustbild Friedrich Wilhelm III. von Preußen

und war rückseitig Desprez, Rue des Recolets Nr. 2,

ä Paris, gestempelt. Dieser Desprez ist als Er-

finder der kleinen, völlig in Glas eingebetteten

Porträtreliefs, die sich von der Mitte der 20er Jahre

des 19. Jahrhunderts an einer großen Beliebtheit

erfreuten, anzusehen. Ebenfalls französischen Ur-

sprungs war dann noch jene schöne Biskuit-

Standuhr mit Venus und Amor vom Anfang des

19. Jahrhunderts (Bes. Gustav Kämmerer). Die

englische Keramik, deren Ruhm mit dem Namen

des Josiah Wedgwood verknüpft ist, vertrat eine

kleine Lampe in antiker Form aus Jasper-Masse

mit weißen Reliefs auf hellblauem Grund (Bes.

Georg Tropf), während das hier gezeigte Gebrauchs-

geschirr aus cremefarbigem Steingut, das jeder Händler als echt Wedgwood

zum Verkauf bringen würde, aus Fabriken des Kontinents, wie die in Böhmen

zu Teinitz und Alt-Rohlau, stammte (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Für den kunst-

liebenden Laien sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß echtes Wedgwood

durchweg den eingestempelten Namen tragen wird, ohne daß damit gesagt

sein soll, daß alles, was Wedgwoods Marke trägt, wirklich aus Etruria stammt.

Das Thema Glas erwies sich innerhalb der Ausstellung weniger umfang-

reich. Die in Deutschland von den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts

an beliebte Bemalung von gläsernen Trinkgefäßen durch Schmelzfarben war

durch drei Stücke vertreten, die in ihren Darstellungen zugleich die drei häu-

figsten Typen gaben, nämlich durch einen Reichsadlerhumpen von 1587

(Bes. K. Landesgewerbe-Museum Stuttgart), einen Kurfürstenhumpen von 1611

(Bes. Kommerzienrat Gutekunst) und einen undatierten Apostelhumpen (Bes.

Altertumssammlung Stuttgart). Beachtung verdiente ein singuläres Stück, ein

mit dem Diamanten gerissenes Deckelglas (Bes. Mannheimer Altertums-Verein),

das aus dem 17. Jahrhundert stammte und mit einem Allianzwappen und mit

Fruchtbündeln geschmückt war. Derartige Diamantverzierungen, die, wie bei

diesem Pokal, zur stärkeren Hervorhebung der Zeichnung ausgegoldet wurden,

sind in Deutschland nicht übermäßig häufig gewesen; es lassen sich daher

über die nähere Herkunft weitere Angaben nicht machen. Das Fehlen der

nur durch ein fränkisches Glas mit dem Doppeladler und dem Brustbild

der Maria Theresia (Bes. Freiherr von Valois) vertretenen geschnittenen

Gläser ersetzten im Rahmen der Ausstellung die durch Schnitt verzierten

Bergkristall-Gegenstände aus der hiesigen Altertumssammlung; liegt doch in

der künstlerischen Verzierung der Bergkristalle durch Schleifen und Schneiden

die Anregung zu einer ähnlichen Behandlung des Glases. Ohne diese von

Abb. 12. "Walzenförmiger Stcinzeugkrug.

Raeren 1591.

(Bes. Oberbaurat von Autenrieth.)