80

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

die ehedem wie wir in alten Inventaren oder

Reisebeschreibungen häufig lesen und in Abbil-

dungen verfolgen können in den Kunstkammern

fürstlicher Sammler eine wesentliche Rolle spielten,

rechnen wir heute doch nur zu den Spielereien

oder Kuriositäten*; sie sind dasselbe, was dem

modernen Naturhistoriker die Abnormitäten bedeuten,

die auch nicht mehr — wie ehedem z. B. ein Kalb

mit zwei Köpfen — den Stolz und die Hauptsehens-

würdigkeit der Naturaliensammlungen ausmachen.

Trotzdem finden wir im heutigen Kunstgewerbe,

speziell dort, wo es sich um Modellierungen handelt,

manche „Loreley-Formen", d. h. Formen, von denen

wir nicht wissen, was sie bedeuten sollen, Formen,

die ihrem Zwecke nicht nur nicht angemessen sind,

sondern nicht selten diesem schnurstracks zuwider-

laufen, etwas, was man nicht definieren kann, was

unfertig, embryonenhaft, im günstigsten Falle ent-

wicklungsfähig aussieht, aber doch den Anspruch

erhebt, „vollendet" zu sein. Man merkt einen ge-

wissen Einfluß der Großplastik, die heutzutage auch

nicht ungerne andeutet, was in einem Marmorblock

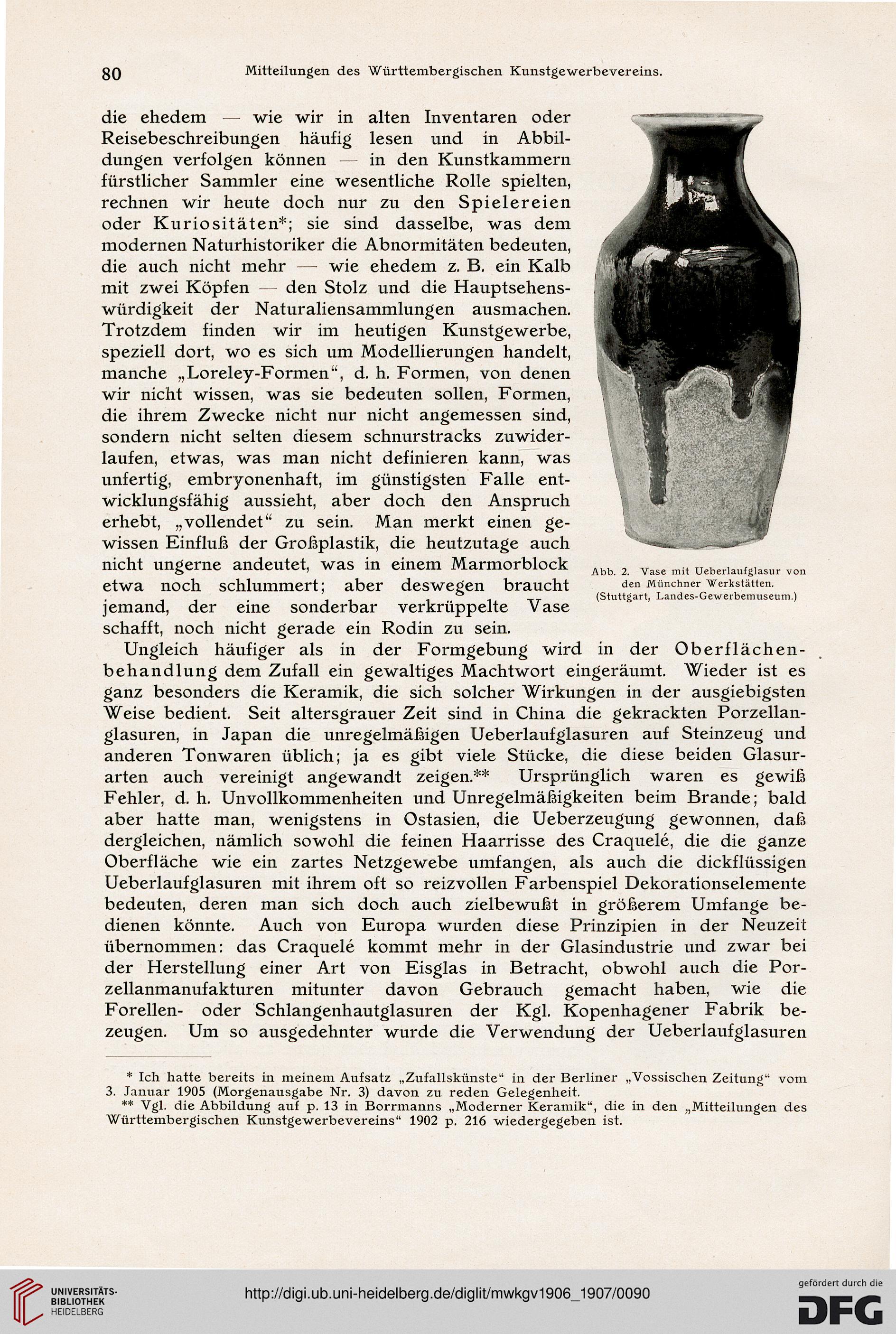

etwa noch schlummert; aber deswegen braucht den Münchner Werkstätten.

° (Stuttgart, Landes-Gewerbemuseum.)

jemand, der eine sonderbar verkrüppelte Vase

schafft, noch nicht gerade ein Rodin zu sein.

Ungleich häufiger als in der Formgebung wird in der Oberflächen-

behandlung dem Zufall ein gewaltiges Machtwort eingeräumt. Wieder ist es

ganz besonders die Keramik, die sich solcher Wirkungen in der ausgiebigsten

Weise bedient. Seit altersgrauer Zeit sind in China die gekrackten Porzellan-

glasuren, in Japan die unregelmäßigen Ueberlaufglasuren auf Steinzeug und

anderen Tonwaren üblich; ja es gibt viele Stücke, die diese beiden Glasur-

arten auch vereinigt angewandt zeigen.** Ursprünglich waren es gewiß

Fehler, d. h. Unvollkommenheiten und Unregelmäßigkeiten beim Brande; bald

aber hatte man, wenigstens in Ostasien, die Ueberzeugung gewonnen, daß

dergleichen, nämlich sowohl die feinen Haarrisse des Craquele, die die ganze

Oberfläche wie ein zartes Netzgewebe umfangen, als auch die dickflüssigen

Ueberlaufglasuren mit ihrem oft so reizvollen Farbenspiel Dekorationselemente

bedeuten, deren man sich doch auch zielbewußt in größerem Umfange be-

dienen könnte. Auch von Europa wurden diese Prinzipien in der Neuzeit

übernommen: das Craquele kommt mehr in der Glasindustrie und zwar bei

der Herstellung einer Art von Eisglas in Betracht, obwohl auch die Por-

zellanmanufakturen mitunter davon Gebrauch gemacht haben, wie die

Forellen- oder Schlangenhautglasuren der Kgl. Kopenhagener Fabrik be-

zeugen. Um so ausgedehnter wurde die Verwendung der Ueberlaufglasuren

* Ich hatte bereits in meinem Aufsatz „Zufallskünste" in der Berliner „Vossischen Zeitung" vom

3. Januar 1905 (Morgenaitsgabe Nr. 3) davon zu reden Gelegenheit.

** Vgl. die Abbildung auf p. 13 in Borrmanns „Moderner Keramik", die in den „Mitteilungen des

Württembergischen Kunstgewerbevereins" 1902 p. 216 wiedergegeben ist.

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

die ehedem wie wir in alten Inventaren oder

Reisebeschreibungen häufig lesen und in Abbil-

dungen verfolgen können in den Kunstkammern

fürstlicher Sammler eine wesentliche Rolle spielten,

rechnen wir heute doch nur zu den Spielereien

oder Kuriositäten*; sie sind dasselbe, was dem

modernen Naturhistoriker die Abnormitäten bedeuten,

die auch nicht mehr — wie ehedem z. B. ein Kalb

mit zwei Köpfen — den Stolz und die Hauptsehens-

würdigkeit der Naturaliensammlungen ausmachen.

Trotzdem finden wir im heutigen Kunstgewerbe,

speziell dort, wo es sich um Modellierungen handelt,

manche „Loreley-Formen", d. h. Formen, von denen

wir nicht wissen, was sie bedeuten sollen, Formen,

die ihrem Zwecke nicht nur nicht angemessen sind,

sondern nicht selten diesem schnurstracks zuwider-

laufen, etwas, was man nicht definieren kann, was

unfertig, embryonenhaft, im günstigsten Falle ent-

wicklungsfähig aussieht, aber doch den Anspruch

erhebt, „vollendet" zu sein. Man merkt einen ge-

wissen Einfluß der Großplastik, die heutzutage auch

nicht ungerne andeutet, was in einem Marmorblock

etwa noch schlummert; aber deswegen braucht den Münchner Werkstätten.

° (Stuttgart, Landes-Gewerbemuseum.)

jemand, der eine sonderbar verkrüppelte Vase

schafft, noch nicht gerade ein Rodin zu sein.

Ungleich häufiger als in der Formgebung wird in der Oberflächen-

behandlung dem Zufall ein gewaltiges Machtwort eingeräumt. Wieder ist es

ganz besonders die Keramik, die sich solcher Wirkungen in der ausgiebigsten

Weise bedient. Seit altersgrauer Zeit sind in China die gekrackten Porzellan-

glasuren, in Japan die unregelmäßigen Ueberlaufglasuren auf Steinzeug und

anderen Tonwaren üblich; ja es gibt viele Stücke, die diese beiden Glasur-

arten auch vereinigt angewandt zeigen.** Ursprünglich waren es gewiß

Fehler, d. h. Unvollkommenheiten und Unregelmäßigkeiten beim Brande; bald

aber hatte man, wenigstens in Ostasien, die Ueberzeugung gewonnen, daß

dergleichen, nämlich sowohl die feinen Haarrisse des Craquele, die die ganze

Oberfläche wie ein zartes Netzgewebe umfangen, als auch die dickflüssigen

Ueberlaufglasuren mit ihrem oft so reizvollen Farbenspiel Dekorationselemente

bedeuten, deren man sich doch auch zielbewußt in größerem Umfange be-

dienen könnte. Auch von Europa wurden diese Prinzipien in der Neuzeit

übernommen: das Craquele kommt mehr in der Glasindustrie und zwar bei

der Herstellung einer Art von Eisglas in Betracht, obwohl auch die Por-

zellanmanufakturen mitunter davon Gebrauch gemacht haben, wie die

Forellen- oder Schlangenhautglasuren der Kgl. Kopenhagener Fabrik be-

zeugen. Um so ausgedehnter wurde die Verwendung der Ueberlaufglasuren

* Ich hatte bereits in meinem Aufsatz „Zufallskünste" in der Berliner „Vossischen Zeitung" vom

3. Januar 1905 (Morgenaitsgabe Nr. 3) davon zu reden Gelegenheit.

** Vgl. die Abbildung auf p. 13 in Borrmanns „Moderner Keramik", die in den „Mitteilungen des

Württembergischen Kunstgewerbevereins" 1902 p. 216 wiedergegeben ist.