Gustav E. Pazaurek, Corriger la fortune.

81

in der Keramik; ganze große Produktionsgruppen sind darauf hin aufgebaut.

In Frankreich sind hier hauptsächlich die Namen A. Bigot, A. Dammouse und

A. Delaherche* zu nennen, in Deutschland besonders H. Mutz-Altona (Abb. 1),

der von den vorzüglichen Japanobjekten des Hamburgischen Museums die

entscheidenden Anregungen empfangen hatte, ferner die Familie von Heider

und Scharvogel (Abb. 2).

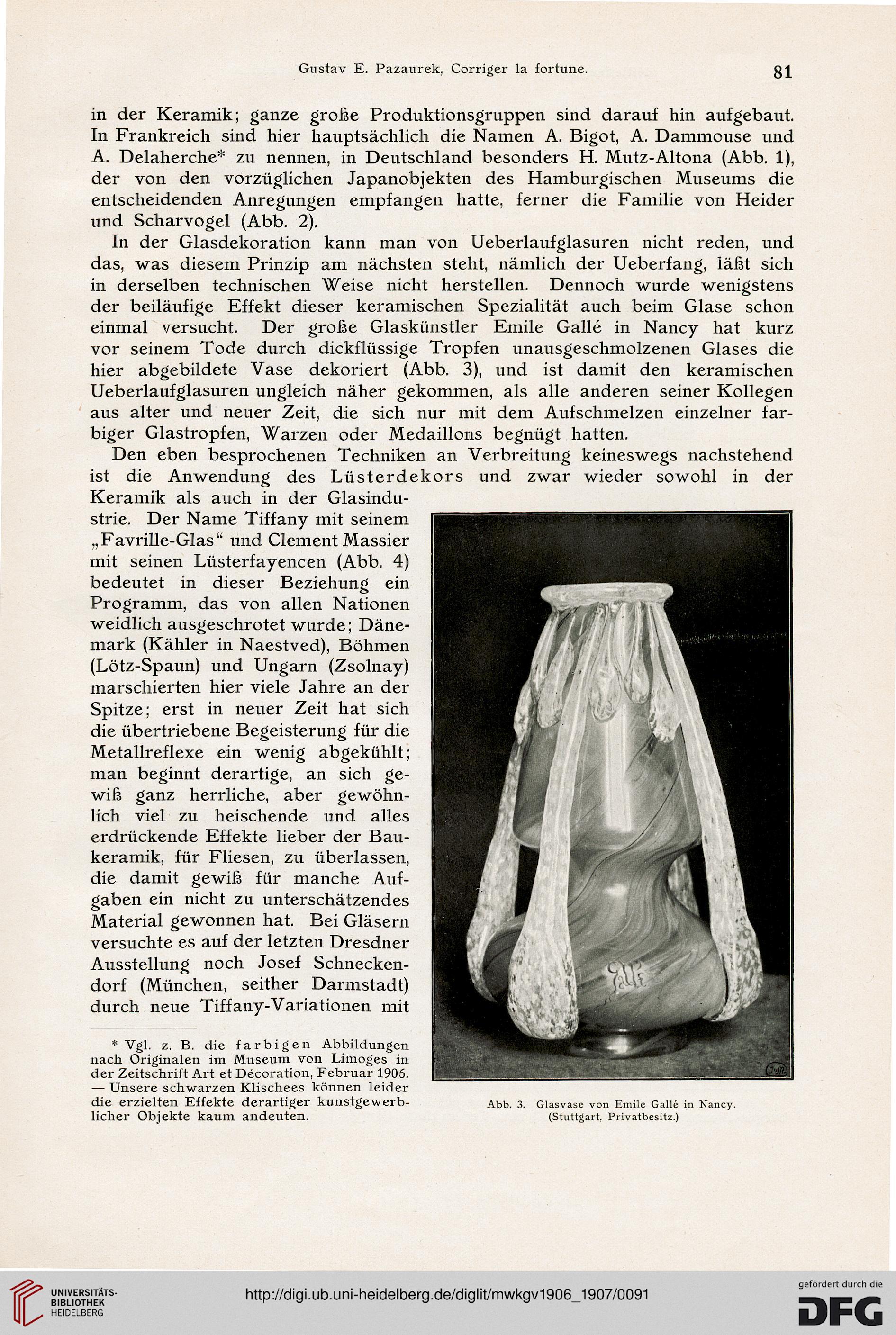

In der Glasdekoration kann man von Ueberlaufglasuren nicht reden, und

das, was diesem Prinzip am nächsten steht, nämlich der Ueberfang, läßt sich

in derselben technischen Weise nicht herstellen. Dennoch wurde wenigstens

der beiläufige Effekt dieser keramischen Spezialität auch beim Glase schon

einmal versucht. Der große Glaskünstler Emile Galle in Nancy hat kurz

vor seinem Tode durch dickflüssige Tropfen unausgeschmolzenen Glases die

hier abgebildete Vase dekoriert (Abb. 3), und ist damit den keramischen

Ueberlaufglasuren ungleich näher gekommen, als alle anderen seiner Kollegen

aus alter und neuer Zeit, die sich nur mit dem Aufschmelzen einzelner far-

biger Glastropfen, Warzen oder Medaillons begnügt hatten.

Den eben besprochenen Techniken an Verbreitung keineswegs nachstehend

ist die Anwendung des Lüsterdekors und zwar wieder sowohl in der

Keramik als auch in der Glasindu-

strie. Der Name Tiffany mit seinem

..Favrille-Glas'' und Clement Massier

mit seinen Lüsterfayencen (Abb. 4)

bedeutet in dieser Beziehung ein

Programm, das von allen Nationen

weidlich ausgeschrotet wurde; Däne-

mark (Kähler in Naestved), Böhmen

(Lötz-Spaun) und Ungarn (Zsolnay)

marschierten hier viele Jahre an der

Spitze; erst in neuer Zeit hat sich

die übertriebene Begeisterung für die

Metallreflexe ein wenig abgekühlt;

man beginnt derartige, an sich ge-

wiß ganz herrliche, aber gewöhn-

lich viel zu heischende und alles

erdrückende Effekte lieber der Bau-

keramik, für Fliesen, zu überlassen,

die damit gewiß für manche Auf-

gaben ein nicht zu unterschätzendes

Material gewonnen hat. Bei Gläsern

versuchte es auf der letzten Dresdner

Ausstellung noch Josef Schnecken-

dorf (München, seither Darmstadt)

durch neue Tiffany-Variationen mit

* Vgl. z. B. die farbigen Abbildungen

nach Originalen im Museum von Limoges in

der Zeitschrift Art et Decoration, Februar 1906.

— Unsere schwarzen Klischees können leider

die erzielten Effekte derartiger kunstgewerb- Abb. 3. Glas vase von Emile Galle in Nancy,

lieber Objekte kaum andeuten. (Stuttgart. Privatbesitz.)

81

in der Keramik; ganze große Produktionsgruppen sind darauf hin aufgebaut.

In Frankreich sind hier hauptsächlich die Namen A. Bigot, A. Dammouse und

A. Delaherche* zu nennen, in Deutschland besonders H. Mutz-Altona (Abb. 1),

der von den vorzüglichen Japanobjekten des Hamburgischen Museums die

entscheidenden Anregungen empfangen hatte, ferner die Familie von Heider

und Scharvogel (Abb. 2).

In der Glasdekoration kann man von Ueberlaufglasuren nicht reden, und

das, was diesem Prinzip am nächsten steht, nämlich der Ueberfang, läßt sich

in derselben technischen Weise nicht herstellen. Dennoch wurde wenigstens

der beiläufige Effekt dieser keramischen Spezialität auch beim Glase schon

einmal versucht. Der große Glaskünstler Emile Galle in Nancy hat kurz

vor seinem Tode durch dickflüssige Tropfen unausgeschmolzenen Glases die

hier abgebildete Vase dekoriert (Abb. 3), und ist damit den keramischen

Ueberlaufglasuren ungleich näher gekommen, als alle anderen seiner Kollegen

aus alter und neuer Zeit, die sich nur mit dem Aufschmelzen einzelner far-

biger Glastropfen, Warzen oder Medaillons begnügt hatten.

Den eben besprochenen Techniken an Verbreitung keineswegs nachstehend

ist die Anwendung des Lüsterdekors und zwar wieder sowohl in der

Keramik als auch in der Glasindu-

strie. Der Name Tiffany mit seinem

..Favrille-Glas'' und Clement Massier

mit seinen Lüsterfayencen (Abb. 4)

bedeutet in dieser Beziehung ein

Programm, das von allen Nationen

weidlich ausgeschrotet wurde; Däne-

mark (Kähler in Naestved), Böhmen

(Lötz-Spaun) und Ungarn (Zsolnay)

marschierten hier viele Jahre an der

Spitze; erst in neuer Zeit hat sich

die übertriebene Begeisterung für die

Metallreflexe ein wenig abgekühlt;

man beginnt derartige, an sich ge-

wiß ganz herrliche, aber gewöhn-

lich viel zu heischende und alles

erdrückende Effekte lieber der Bau-

keramik, für Fliesen, zu überlassen,

die damit gewiß für manche Auf-

gaben ein nicht zu unterschätzendes

Material gewonnen hat. Bei Gläsern

versuchte es auf der letzten Dresdner

Ausstellung noch Josef Schnecken-

dorf (München, seither Darmstadt)

durch neue Tiffany-Variationen mit

* Vgl. z. B. die farbigen Abbildungen

nach Originalen im Museum von Limoges in

der Zeitschrift Art et Decoration, Februar 1906.

— Unsere schwarzen Klischees können leider

die erzielten Effekte derartiger kunstgewerb- Abb. 3. Glas vase von Emile Galle in Nancy,

lieber Objekte kaum andeuten. (Stuttgart. Privatbesitz.)