86

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

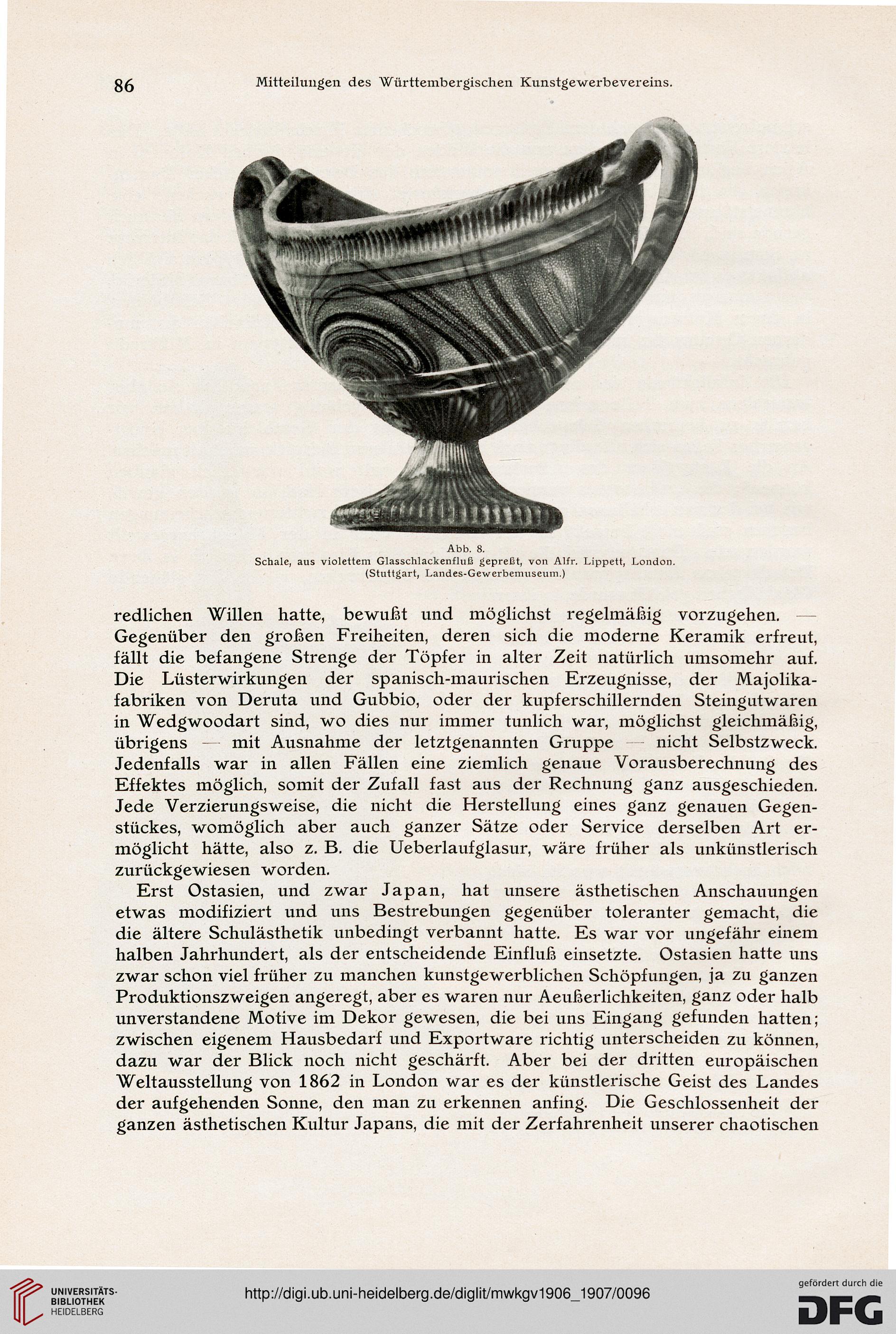

Abb. 8.

Schale, aus violettem Glasschlackenfluß gepreüt, von Alfr. Lippett, London.

(Stuttgart, Landes-Gewerbemuseuni.)

redlichen Willen hatte, bewußt und möglichst regelmäßig vorzugehen.

Gegenüber den großen Freiheiten, deren sich die moderne Keramik erfreut,

fällt die befangene Strenge der Töpfer in alter Zeit natürlich umsomehr auf.

Die Lüsterwirkungen der spanisch-maurischen Erzeugnisse, der Majolika-

fabriken von Deruta und Gubbio, oder der kupferschillernden Steingutwaren

in Wedgwoodart sind, wo dies nur immer tunlich war, möglichst gleichmäßig,

übrigens mit Ausnahme der letztgenannten Gruppe nicht Selbstzweck.

Jedenfalls war in allen Fällen eine ziemlich genaue Vorausberechnung des

Effektes möglich, somit der Zufall fast aus der Rechnung ganz ausgeschieden.

Jede Verzierungsweise, die nicht die Herstellung eines ganz genauen Gegen-

stückes, womöglich aber auch ganzer Sätze oder Service derselben Art er-

möglicht hätte, also z. B. die Ueberlaufglasur, wäre früher als unkünstlerisch

zurückgewiesen worden.

Erst Ostasien, und zwar Japan, hat unsere ästhetischen Anschauungen

etwas modifiziert und uns Bestrebungen gegenüber toleranter gemacht, die

die ältere Schulästhetik unbedingt verbannt hatte. Es war vor ungefähr einem

halben Jahrhundert, als der entscheidende Einfluß einsetzte. Ostasien hatte uns

zwar schon viel früher zu manchen kunstgewerblichen Schöpfungen, ja zu ganzen

Produktionszweigen angeregt, aber es waren nur Aeußerlichkeiten, ganz oder halb

unverstandene Motive im Dekor gewesen, die bei uns Eingang gefunden hatten;

zwischen eigenem Hausbedarf und Exportware richtig unterscheiden zu können,

dazu war der Blick noch nicht geschärft. Aber bei der dritten europäischen

"Weltausstellung von 1862 in London war es der künstlerische Geist des Landes

der aufgehenden Sonne, den man zu erkennen anfing. Die Geschlossenheit der

ganzen ästhetischen Kultur Japans, die mit der Zerfahrenheit unserer chaotischen

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

Abb. 8.

Schale, aus violettem Glasschlackenfluß gepreüt, von Alfr. Lippett, London.

(Stuttgart, Landes-Gewerbemuseuni.)

redlichen Willen hatte, bewußt und möglichst regelmäßig vorzugehen.

Gegenüber den großen Freiheiten, deren sich die moderne Keramik erfreut,

fällt die befangene Strenge der Töpfer in alter Zeit natürlich umsomehr auf.

Die Lüsterwirkungen der spanisch-maurischen Erzeugnisse, der Majolika-

fabriken von Deruta und Gubbio, oder der kupferschillernden Steingutwaren

in Wedgwoodart sind, wo dies nur immer tunlich war, möglichst gleichmäßig,

übrigens mit Ausnahme der letztgenannten Gruppe nicht Selbstzweck.

Jedenfalls war in allen Fällen eine ziemlich genaue Vorausberechnung des

Effektes möglich, somit der Zufall fast aus der Rechnung ganz ausgeschieden.

Jede Verzierungsweise, die nicht die Herstellung eines ganz genauen Gegen-

stückes, womöglich aber auch ganzer Sätze oder Service derselben Art er-

möglicht hätte, also z. B. die Ueberlaufglasur, wäre früher als unkünstlerisch

zurückgewiesen worden.

Erst Ostasien, und zwar Japan, hat unsere ästhetischen Anschauungen

etwas modifiziert und uns Bestrebungen gegenüber toleranter gemacht, die

die ältere Schulästhetik unbedingt verbannt hatte. Es war vor ungefähr einem

halben Jahrhundert, als der entscheidende Einfluß einsetzte. Ostasien hatte uns

zwar schon viel früher zu manchen kunstgewerblichen Schöpfungen, ja zu ganzen

Produktionszweigen angeregt, aber es waren nur Aeußerlichkeiten, ganz oder halb

unverstandene Motive im Dekor gewesen, die bei uns Eingang gefunden hatten;

zwischen eigenem Hausbedarf und Exportware richtig unterscheiden zu können,

dazu war der Blick noch nicht geschärft. Aber bei der dritten europäischen

"Weltausstellung von 1862 in London war es der künstlerische Geist des Landes

der aufgehenden Sonne, den man zu erkennen anfing. Die Geschlossenheit der

ganzen ästhetischen Kultur Japans, die mit der Zerfahrenheit unserer chaotischen