Gustav E. Pazaurek, Corriger la fortune.

91

Schon die Form eines kunstgewerblichen Gegen-

standes wird uns Gelegenheit bieten, etwas von un-

serer Individualität zu offenbaren. Nur mag das ja

nicht so aufgefaßt werden, daß der Künstler, der bei

einem Objekte in der Oberflächenbehandlung sich

zum guten Teil auf undefinierbare Kräfte verläßt,

in der Formengebung, um nur ja recht viel Indi-

viduelles zum Ersätze zu bieten, das Absonderlichste

anstreben sollte. Gerade das feinste künstlerische

Empfinden wirkt mit geringfügigen Mitteln Wunder

und hütet sich vor marktschreierischen Extravaganzen.

Die hinzutretende Plastik kann bei guten Stücken

entweder im Vordergrunde stehen, wie bei jener be-

kannten, prächtigen Kopenhagener Schale, deren

kristallisierte Glasur ein natürliches Becken zwischen

den Eisbären bildet, oder sie braucht sich nur in be-

lebenden Kleinigkeiten zu äußern, wie auf einer Ueber-

laufglasur-Vase von Taxile Doat in Sevres (Abb. 10).

Die Schale von St. Lerche (Abb. 11), bei welcher

aus einigen, hochaufliegenden, rötlichen Glasurstellen

geschickt Nelkenblüten gemacht worden sind, leitet

uns zu jenen Stücken hinüber, bei denen die Malerei

ergänzend hinzutritt und den Wert des Objektes hebt.

Mitunter, wie bei der Kornhas-Vase (Abb. 12), ge-

nügen schon einige kleine Eingriffe, um der Zufalls-

kunst in diesem Falle Lüsterdekor die Richtung

des Bewußten, Gewollten zu geben; wir glauben hier

einen winterlichen Wald vor uns zu haben. In an-

deren Fällen, wie bei der abgebildeten Vase von

H. von Heider (Abb. 13), wird die Zufallskunst

in diesem Falle geflossene Glasur durch hinzu-

kommende Malerei - hier sogar Unterglasurmalerei

— zu einer neuen künstlerischen Wirkung vereinigt.

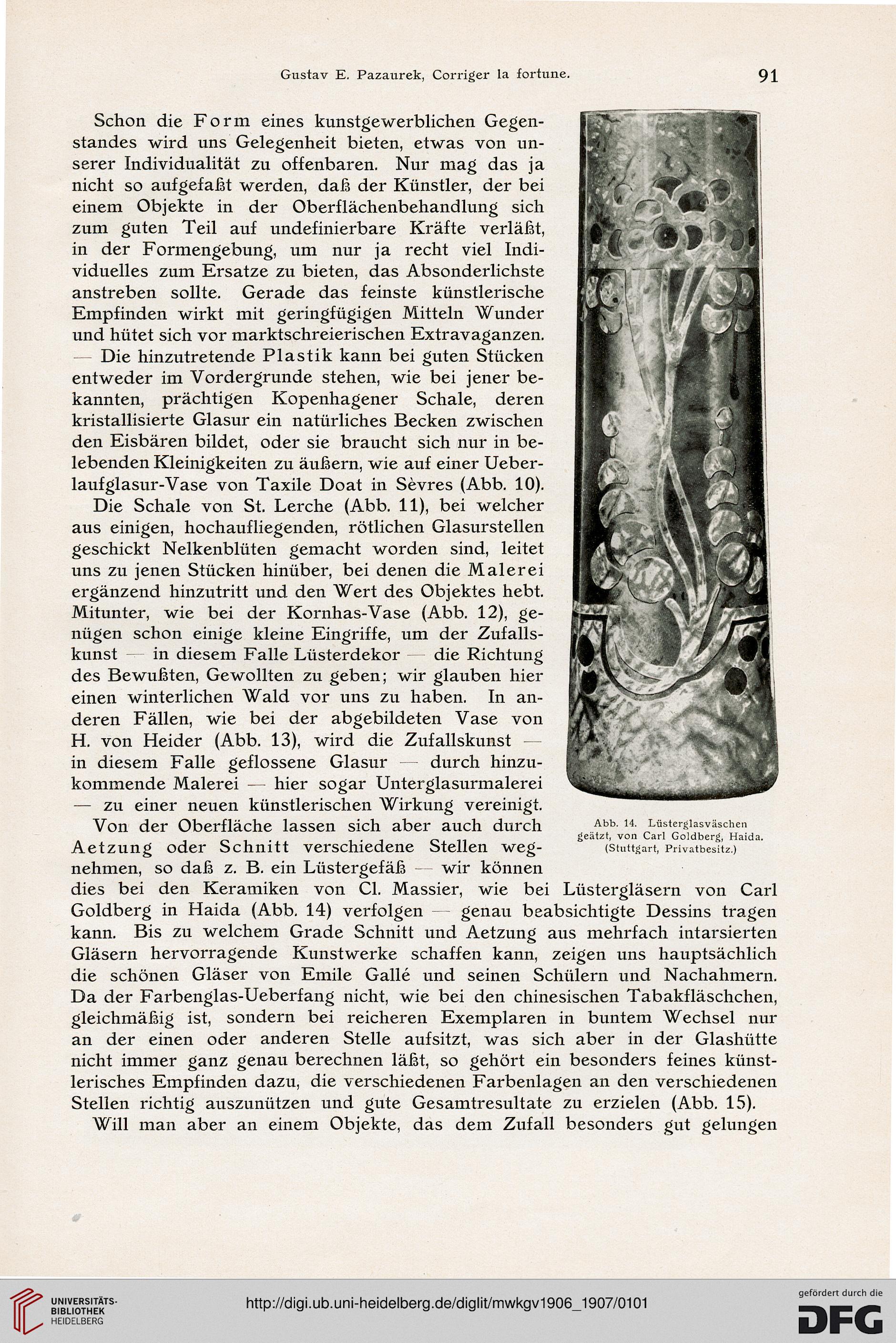

Von der Oberfläche lassen sich aber auch durch

Aetzung oder Schnitt verschiedene Stellen weg-

nehmen, so daß z. B. ein Lüstergefäß wir können

dies bei den Keramiken von Cl. Massier, wie bei Lüstergläsern von Carl

Goldberg in Haida (Abb. 14) verfolgen genau beabsichtigte Dessins tragen

kann. Bis zu welchem Grade Schnitt und Aetzung aus mehrfach intarsierten

Gläsern hervorragende Kunstwerke schaffen kann, zeigen uns hauptsächlich

die schönen Gläser von Emile Galle und seinen Schülern und Nachahmern.

Da der Farbenglas-Ueberfang nicht, wie bei den chinesischen Tabakfläschchen,

gleichmäßig ist, sondern bei reicheren Exemplaren in buntem Wechsel nur

an der einen oder anderen Stelle aufsitzt, was sich aber in der Glashütte

nicht immer ganz genau berechnen läßt, so gehört ein besonders feines künst-

lerisches Empfinden dazu, die verschiedenen Farbenlagen an den verschiedenen

Stellen richtig auszunützen und gute Gesamtresultate zu erzielen (Abb. 15).

Will man aber an einem Objekte, das dem Zufall besonders gut gelungen

Abb. 14. Lüsterglasväschen

geätzt, von Carl Goldberg, Haida.

(Stuttgart, Privatbesitz.)

91

Schon die Form eines kunstgewerblichen Gegen-

standes wird uns Gelegenheit bieten, etwas von un-

serer Individualität zu offenbaren. Nur mag das ja

nicht so aufgefaßt werden, daß der Künstler, der bei

einem Objekte in der Oberflächenbehandlung sich

zum guten Teil auf undefinierbare Kräfte verläßt,

in der Formengebung, um nur ja recht viel Indi-

viduelles zum Ersätze zu bieten, das Absonderlichste

anstreben sollte. Gerade das feinste künstlerische

Empfinden wirkt mit geringfügigen Mitteln Wunder

und hütet sich vor marktschreierischen Extravaganzen.

Die hinzutretende Plastik kann bei guten Stücken

entweder im Vordergrunde stehen, wie bei jener be-

kannten, prächtigen Kopenhagener Schale, deren

kristallisierte Glasur ein natürliches Becken zwischen

den Eisbären bildet, oder sie braucht sich nur in be-

lebenden Kleinigkeiten zu äußern, wie auf einer Ueber-

laufglasur-Vase von Taxile Doat in Sevres (Abb. 10).

Die Schale von St. Lerche (Abb. 11), bei welcher

aus einigen, hochaufliegenden, rötlichen Glasurstellen

geschickt Nelkenblüten gemacht worden sind, leitet

uns zu jenen Stücken hinüber, bei denen die Malerei

ergänzend hinzutritt und den Wert des Objektes hebt.

Mitunter, wie bei der Kornhas-Vase (Abb. 12), ge-

nügen schon einige kleine Eingriffe, um der Zufalls-

kunst in diesem Falle Lüsterdekor die Richtung

des Bewußten, Gewollten zu geben; wir glauben hier

einen winterlichen Wald vor uns zu haben. In an-

deren Fällen, wie bei der abgebildeten Vase von

H. von Heider (Abb. 13), wird die Zufallskunst

in diesem Falle geflossene Glasur durch hinzu-

kommende Malerei - hier sogar Unterglasurmalerei

— zu einer neuen künstlerischen Wirkung vereinigt.

Von der Oberfläche lassen sich aber auch durch

Aetzung oder Schnitt verschiedene Stellen weg-

nehmen, so daß z. B. ein Lüstergefäß wir können

dies bei den Keramiken von Cl. Massier, wie bei Lüstergläsern von Carl

Goldberg in Haida (Abb. 14) verfolgen genau beabsichtigte Dessins tragen

kann. Bis zu welchem Grade Schnitt und Aetzung aus mehrfach intarsierten

Gläsern hervorragende Kunstwerke schaffen kann, zeigen uns hauptsächlich

die schönen Gläser von Emile Galle und seinen Schülern und Nachahmern.

Da der Farbenglas-Ueberfang nicht, wie bei den chinesischen Tabakfläschchen,

gleichmäßig ist, sondern bei reicheren Exemplaren in buntem Wechsel nur

an der einen oder anderen Stelle aufsitzt, was sich aber in der Glashütte

nicht immer ganz genau berechnen läßt, so gehört ein besonders feines künst-

lerisches Empfinden dazu, die verschiedenen Farbenlagen an den verschiedenen

Stellen richtig auszunützen und gute Gesamtresultate zu erzielen (Abb. 15).

Will man aber an einem Objekte, das dem Zufall besonders gut gelungen

Abb. 14. Lüsterglasväschen

geätzt, von Carl Goldberg, Haida.

(Stuttgart, Privatbesitz.)