94

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

Das bisher betrachtete „Corriger la fortune" bezog sich durchwegs auf ein

..Glück", d. h. auf mehr oder weniger angenehm überraschende Zufälligkeiten.

Nun gibt es aber auch im Kunstgewerbe mindestens ebenso viele unange-

nehme Ueberraschungen, bei denen eine entsprechende Korrektur sich erst

recht zur unabweisbaren Notwendigkeit macht. Die Tücke des Materials, un-

liebsame Zwischenfälle während der Arbeit können, wie jeder aus seiner Er-

fahrung bestätigen mag, manchem einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Bildhauer entdeckt nach langem Schaffen mitten im weißen Marmorblock

eine schwarze Ader an der unpassendsten Stelle; dem Schreiner kann das

Astloch eines Brettes unbequem werden; der Edelsteinschleifer findet beim

Schliff, daß sein Stein durch störende Adern entwertet wird; die Stickerin

erkennt einen Musterfehler viel zu spät usw. - In allen solchen Fällen ist

es naheliegend, daß man über solche bedauerliche Ueberraschungen möglichst

glatt, d. h. ohne zu großen Verlust an Material oder Arbeit hinwegzukommen

trachtet.

Zu erlesenen und besonders kostbaren Stücken wird man nur ganz tadel-

loses Material gebrauchen können und jedes später etwa auftauchende Miß-

geschick nicht vertuschen, sondern die Arbeit noch einmal von vorne beginnen.

Teilweise verdorbenes Material will man aber auch nicht ganz ungenützt

liegen lassen, sondern es doch noch, so gut es geht, verwerten; für wohlfeilere

mittelalterliche Handschriften benutzte man so mit-

unter auch ein Pergamentblatt mit einem Loch; eine

Elfenbeinschnitzerei wurde eventuell, wenn der Stoff

nicht ausreichte, in der Größe reduziert; astreiches

Holz wurde, sofern die vielen und gleichmäßig ver-

teilten Aeste sich nicht geradezu wie ein Deko-

rationselement gebrauchen lassen, nur zu billigeren

Dingen verarbeitet etc.

Aber die Menschen dürften nicht Menschen sein,

wenn sie nicht wenigstens den Versuch unternehmen

würden, auch minderwertiges Material unter gün-

stigeren Bedingungen an den Mann zu bringen,

also nach Tunlichkeit die Fehler zu verdecken.

In der ganzen Entwicklungsgeschichte des Kunst-

gewerbes gibt es denn auch eine fast unabsehbare

Reihe von Fällen, in denen dieses „Corriger la

fortune" im engeren Sinne des Wortes geradezu

als etwas Selbstverständliches angesehen wurde.

Mannigfaltig äußert sich hier der Erfindungsgeist,

endlos wären hier die Belege für die alte Weisheit

aus Sebastian Brants Narrenschiff: ..die wellt die

will betrogen syn".

Nur einige Beispiele! Jeder opake Anstrich deckt

das darunter befindliche Material und alle seine

nicht im Relief heraustretenden Fehler; in noch

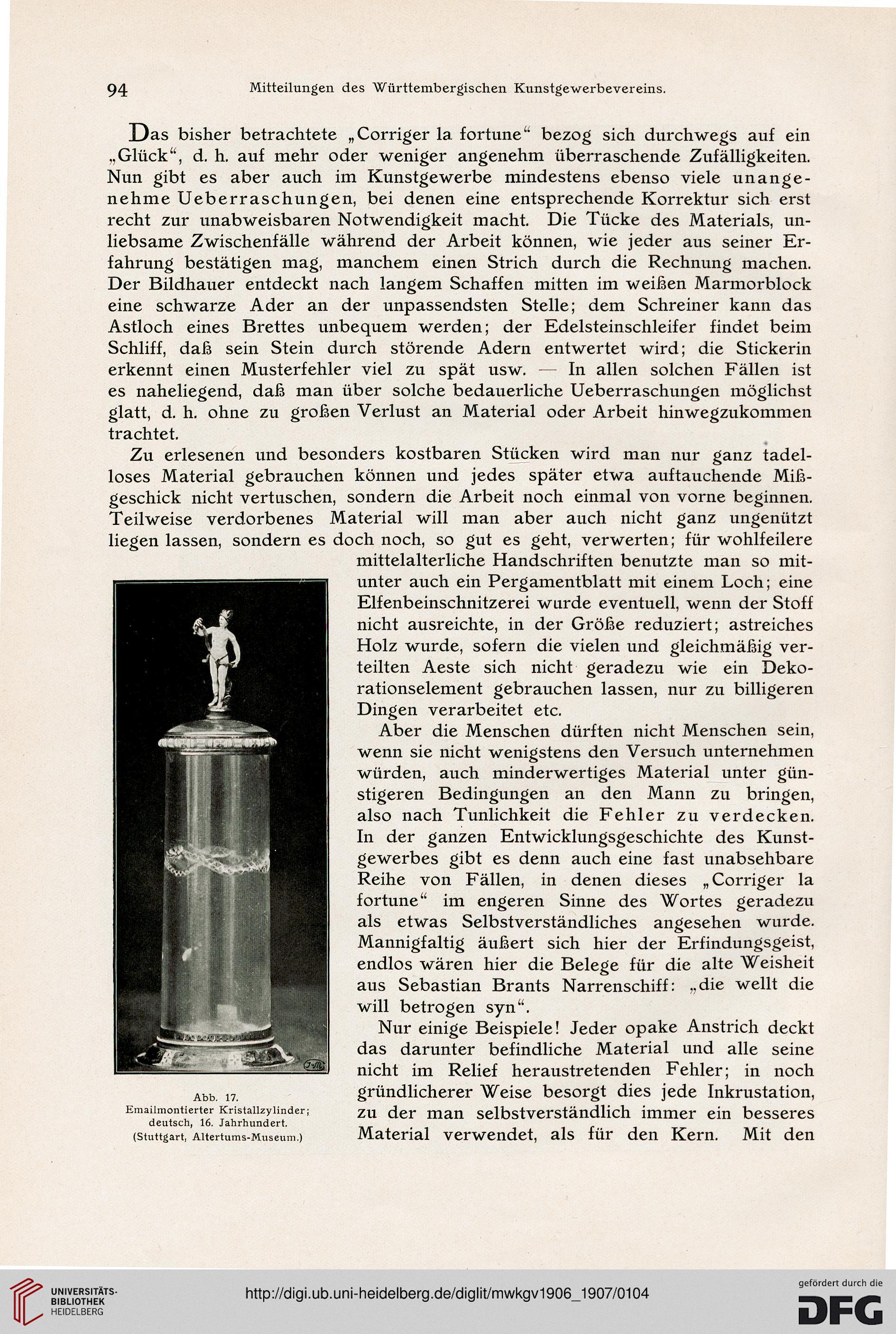

Abb i7 gründlicherer Weise besorgt dies jede Inkrustation,

Emaiimontierter Kristaiizyiinder; zu der man selbstverständlich immer ein besseres

deutsch, 16. Jahrhundert.

(Stuttgart, Aitertums-Museum.) Material verwendet, als für den Kern. Mit den

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

Das bisher betrachtete „Corriger la fortune" bezog sich durchwegs auf ein

..Glück", d. h. auf mehr oder weniger angenehm überraschende Zufälligkeiten.

Nun gibt es aber auch im Kunstgewerbe mindestens ebenso viele unange-

nehme Ueberraschungen, bei denen eine entsprechende Korrektur sich erst

recht zur unabweisbaren Notwendigkeit macht. Die Tücke des Materials, un-

liebsame Zwischenfälle während der Arbeit können, wie jeder aus seiner Er-

fahrung bestätigen mag, manchem einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Bildhauer entdeckt nach langem Schaffen mitten im weißen Marmorblock

eine schwarze Ader an der unpassendsten Stelle; dem Schreiner kann das

Astloch eines Brettes unbequem werden; der Edelsteinschleifer findet beim

Schliff, daß sein Stein durch störende Adern entwertet wird; die Stickerin

erkennt einen Musterfehler viel zu spät usw. - In allen solchen Fällen ist

es naheliegend, daß man über solche bedauerliche Ueberraschungen möglichst

glatt, d. h. ohne zu großen Verlust an Material oder Arbeit hinwegzukommen

trachtet.

Zu erlesenen und besonders kostbaren Stücken wird man nur ganz tadel-

loses Material gebrauchen können und jedes später etwa auftauchende Miß-

geschick nicht vertuschen, sondern die Arbeit noch einmal von vorne beginnen.

Teilweise verdorbenes Material will man aber auch nicht ganz ungenützt

liegen lassen, sondern es doch noch, so gut es geht, verwerten; für wohlfeilere

mittelalterliche Handschriften benutzte man so mit-

unter auch ein Pergamentblatt mit einem Loch; eine

Elfenbeinschnitzerei wurde eventuell, wenn der Stoff

nicht ausreichte, in der Größe reduziert; astreiches

Holz wurde, sofern die vielen und gleichmäßig ver-

teilten Aeste sich nicht geradezu wie ein Deko-

rationselement gebrauchen lassen, nur zu billigeren

Dingen verarbeitet etc.

Aber die Menschen dürften nicht Menschen sein,

wenn sie nicht wenigstens den Versuch unternehmen

würden, auch minderwertiges Material unter gün-

stigeren Bedingungen an den Mann zu bringen,

also nach Tunlichkeit die Fehler zu verdecken.

In der ganzen Entwicklungsgeschichte des Kunst-

gewerbes gibt es denn auch eine fast unabsehbare

Reihe von Fällen, in denen dieses „Corriger la

fortune" im engeren Sinne des Wortes geradezu

als etwas Selbstverständliches angesehen wurde.

Mannigfaltig äußert sich hier der Erfindungsgeist,

endlos wären hier die Belege für die alte Weisheit

aus Sebastian Brants Narrenschiff: ..die wellt die

will betrogen syn".

Nur einige Beispiele! Jeder opake Anstrich deckt

das darunter befindliche Material und alle seine

nicht im Relief heraustretenden Fehler; in noch

Abb i7 gründlicherer Weise besorgt dies jede Inkrustation,

Emaiimontierter Kristaiizyiinder; zu der man selbstverständlich immer ein besseres

deutsch, 16. Jahrhundert.

(Stuttgart, Aitertums-Museum.) Material verwendet, als für den Kern. Mit den