Gustav E. Pazaurek, Corriger la fortune.

95

zahllosen Arten von Vergoldungen in allen kunstgewerblichen Zweigen, mit der

Furnitur in der Schreinerindustrie, mit Applikationen in der Textilbranche usw.

wollen wir uns nicht weiter beschäftigen, da es hier in erster Linie nicht

auf Fehlerverdeckungen in unserem Sinne ankommt. Nur in Ausnahmefällen

müssen die allgemein verbreiteten und technisch begründeten Manipulationen

auch dazu herhalten, unliebsame Kleinigkeiten zu vertuschen, die sich hinter

den großen Blenden verstecken.

Anders dagegen steht die Sache, wenn nicht die ganze Oberfläche irgend

einen Ueberzug bekommt, sondern wenn sich die Ablenkung im wesentlichen

nur auf die einzelnen Fehler erstreckt, z. B. wenn die Montierung oder der

Beschlag in geheuchelter Harmlosigkeit eine weniger gelungene oder gar schad-

hafte Stelle bedeckt oder unter einer Stickerei oder Spitze ein sonst störender

Fleck entdeckt werden könnte. Von solchen Aushilfsmitteln wurde seit jeher

ein ausgiebiger Gebrauch gemacht; die Unvollkommenheit verschiedener Ma-

teriale verlockte aber auch direkt dazu.

Wenn man bedenkt, daß es selbst heutzutage nicht ganz leicht ist, z. B. bei

Porzellanen eine ganz absolut fehlerlose und untadelige Glasur zu erzeugen,

wird man es begreiflich finden, daß das ganze 18. Jahrhundert, namentlich

aber die Frühzeit des europäischen Porzellans ungemein darunter litt, daß

immer wieder wenn auch nur kleine

Glasurfehler, schwarze Pünktchen,

Narben, Rißchen, mitunter sogar

erbsengroße Warzen die kostbaren

Stücke entwerteten. Da mußte man

sich zu helfen wissen. So kamen

nun die zahllosen Streublümchen,

Insekten und Ornamentchen auf,

die nach dem Vorbilde älterer

Fayencen oder einiger Schaper-

Gläser die Aufmerksamkeit von

den Glasurfehlern ablenkten und

zwar um so gründlicher, wenn sie

sich auch an anderen Stellen schein-

bar zufällig wiederholten oder wenn

in einer anderen Weise für eine

Ablenkung der Aufmerksamkeit ge-

sorgt wurde. Sehr lehrreich sind

in dieser Beziehung zwei Alt-Wiener

Porzellanteller aus der frühesten

Du Paquierschen Periode (Abb. 16).

Abgesehen von dem reichen Mu-

schel- und Netzwerkrand bildet nur

ein gefüllter Korb mit darauf sitzen-

dem Vogel, ein der Nürnberg-

Bayreuther Fayence-Industrie ent-

lehntes Motiv, den in goldgehöhtem

Schwarzlot ausgeführten Schmuck.

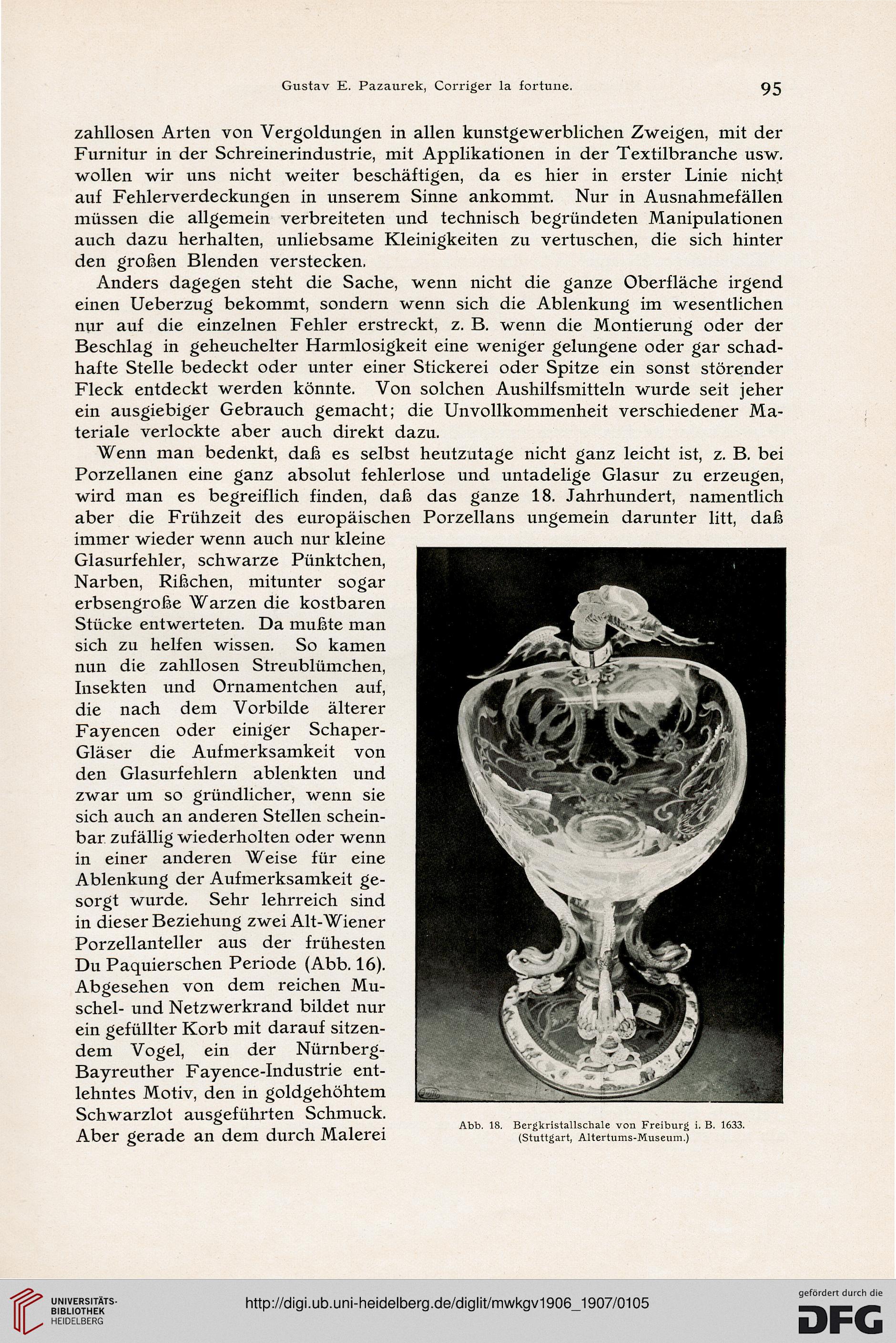

ö . . Abb. 18. Bergkristallschale von Freiburg i. B. 1633.

Aber gerade an dem durch Malerei (Stuttgart, Aitertums-Museum.)

95

zahllosen Arten von Vergoldungen in allen kunstgewerblichen Zweigen, mit der

Furnitur in der Schreinerindustrie, mit Applikationen in der Textilbranche usw.

wollen wir uns nicht weiter beschäftigen, da es hier in erster Linie nicht

auf Fehlerverdeckungen in unserem Sinne ankommt. Nur in Ausnahmefällen

müssen die allgemein verbreiteten und technisch begründeten Manipulationen

auch dazu herhalten, unliebsame Kleinigkeiten zu vertuschen, die sich hinter

den großen Blenden verstecken.

Anders dagegen steht die Sache, wenn nicht die ganze Oberfläche irgend

einen Ueberzug bekommt, sondern wenn sich die Ablenkung im wesentlichen

nur auf die einzelnen Fehler erstreckt, z. B. wenn die Montierung oder der

Beschlag in geheuchelter Harmlosigkeit eine weniger gelungene oder gar schad-

hafte Stelle bedeckt oder unter einer Stickerei oder Spitze ein sonst störender

Fleck entdeckt werden könnte. Von solchen Aushilfsmitteln wurde seit jeher

ein ausgiebiger Gebrauch gemacht; die Unvollkommenheit verschiedener Ma-

teriale verlockte aber auch direkt dazu.

Wenn man bedenkt, daß es selbst heutzutage nicht ganz leicht ist, z. B. bei

Porzellanen eine ganz absolut fehlerlose und untadelige Glasur zu erzeugen,

wird man es begreiflich finden, daß das ganze 18. Jahrhundert, namentlich

aber die Frühzeit des europäischen Porzellans ungemein darunter litt, daß

immer wieder wenn auch nur kleine

Glasurfehler, schwarze Pünktchen,

Narben, Rißchen, mitunter sogar

erbsengroße Warzen die kostbaren

Stücke entwerteten. Da mußte man

sich zu helfen wissen. So kamen

nun die zahllosen Streublümchen,

Insekten und Ornamentchen auf,

die nach dem Vorbilde älterer

Fayencen oder einiger Schaper-

Gläser die Aufmerksamkeit von

den Glasurfehlern ablenkten und

zwar um so gründlicher, wenn sie

sich auch an anderen Stellen schein-

bar zufällig wiederholten oder wenn

in einer anderen Weise für eine

Ablenkung der Aufmerksamkeit ge-

sorgt wurde. Sehr lehrreich sind

in dieser Beziehung zwei Alt-Wiener

Porzellanteller aus der frühesten

Du Paquierschen Periode (Abb. 16).

Abgesehen von dem reichen Mu-

schel- und Netzwerkrand bildet nur

ein gefüllter Korb mit darauf sitzen-

dem Vogel, ein der Nürnberg-

Bayreuther Fayence-Industrie ent-

lehntes Motiv, den in goldgehöhtem

Schwarzlot ausgeführten Schmuck.

ö . . Abb. 18. Bergkristallschale von Freiburg i. B. 1633.

Aber gerade an dem durch Malerei (Stuttgart, Aitertums-Museum.)