96

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

nicht gedeckten Teile weist der linke der beiden Teller eine kleine Glasur-

Unebenheit auf. Der Maler hat nun sehr geschickt ein kleines Insekt darüber

gemalt und gibt dem Vogel nun eine Stellung, als ob er nach der Fliege

gerade schnappen wollte, während der andere, fast storchartige Vogel auf dem

rechten Teller im Korbe selbst die Nahrung sucht, weil hier die gelungene

Glasur kein Streu-Insekt erforderlich gemacht hat.

Ein anderes Beispiel! Für die kostbaren Bergkristall-Gegenstände, die schon

im Mittelalter, besonders aber seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, zu

den wertvollsten und meistbegehrten Objekten des Kunstgewerbes zählten,

waren allmählich sämtliche tadellosen Bergkristalle der alten fürstlichen Kunst-

und Naturalienkammern schon verarbeitet worden, und die zeitgenössische

Produktion deckte nicht annähernd den großen Bedarf. Man mußte sich daher

entschließen, auch die nicht ganz fehlerlosen Kristallstücke heranzuziehen. Da

war es nun ein unabweisbares Bedürfnis des Edelsteinschneiders, die mit

dem Kupferrädchen einzuschneidenden Ornamente gerade so zu verteilen,

daß ihre Linienführung die Schlieren oder „Federn'' des Materials nach Tun-

lichkeit deckte. Wir sehen dies ganz deutlich u. a. an zwei Stücken des

Stuttgarter Altertumsmuseums. Ein sehr fein emailmontiertes, kleines Zylinder-

gefäß (Abb. 17) bekam aus den eben angeführten Gründen eine eingeschnittene,

umgelegte Schlange, deren Windungen sich genau dem störenden Risse in dem

sonst fast ganz fehlerlosen Kristallstücke anschmiegten. Auf der sehr charak-

teristischen, aus Freiburg stam-

menden Schale von 1633 (Abb.

18), die absichtlich so photo-

graphiert wurde, daß die Ma-

terialfehler scharf beleuchtet

erscheinen, suchte der Stein-

schneider die von Vögeln be-

lebten Rankenlinien über die

Risse zu führen und erzielte die

Ablenkung sehr geschickt da-

durch, daß er die gleichen Ran-

kenlinien auch auf der anderen

Seite ungefähr symmetrisch

wiederholte.

Solchen Bestrebungen, die

sich sozusagen auf Geburts-

fehler des Materials beziehen,

sind noch jene anzuschließen,

die erst im Laufe der Zeit ent-

stehende Defekte zu vertuschen

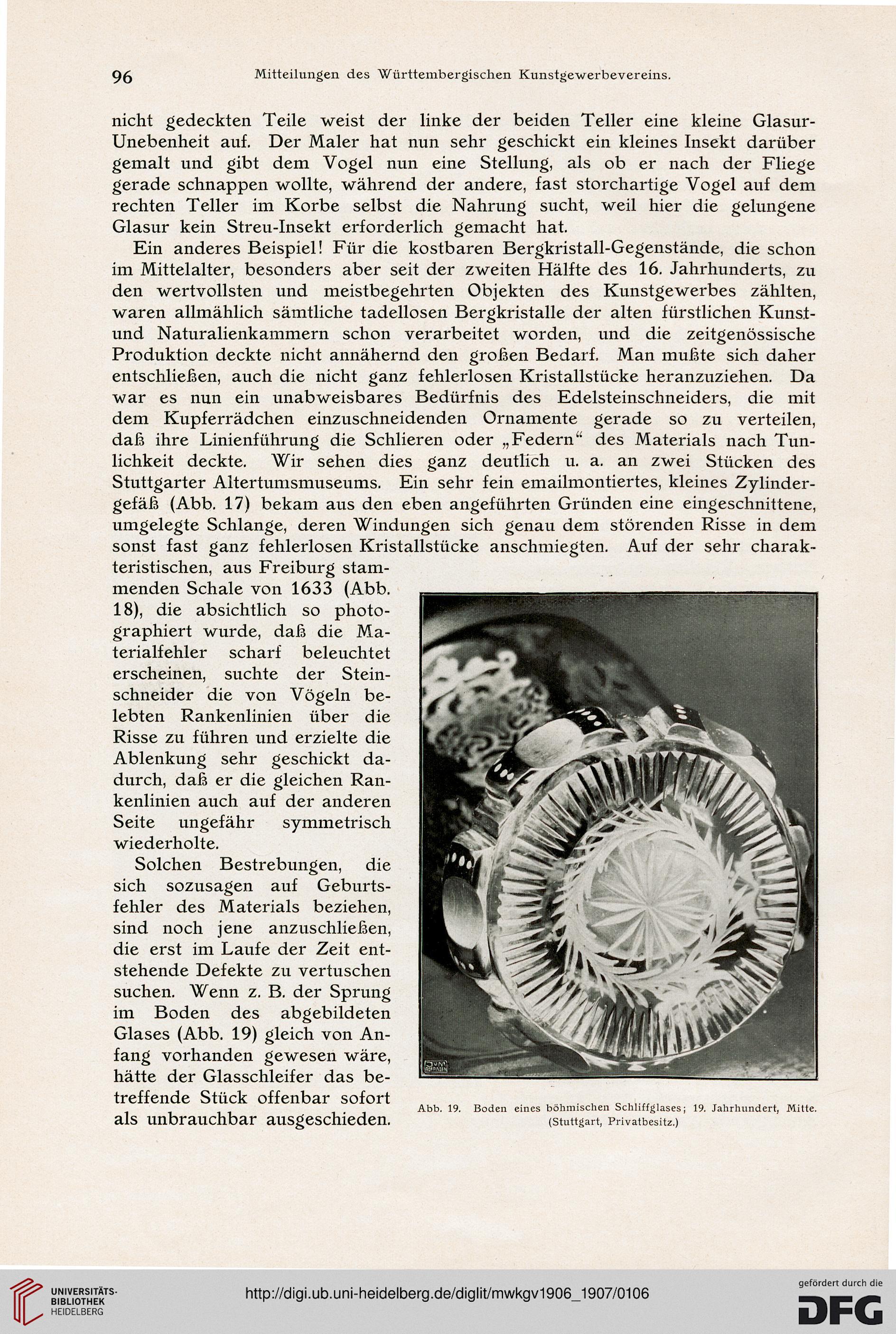

suchen. Wenn z. B. der Sprung

im Boden des abgebildeten

Glases (Abb. 19) gleich von An-

fang vorhanden gewesen wäre,

hätte der Glasschleifer das be-

treffende Stück offenbar sofort

als unbrauchbar ausgeschieden.

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

nicht gedeckten Teile weist der linke der beiden Teller eine kleine Glasur-

Unebenheit auf. Der Maler hat nun sehr geschickt ein kleines Insekt darüber

gemalt und gibt dem Vogel nun eine Stellung, als ob er nach der Fliege

gerade schnappen wollte, während der andere, fast storchartige Vogel auf dem

rechten Teller im Korbe selbst die Nahrung sucht, weil hier die gelungene

Glasur kein Streu-Insekt erforderlich gemacht hat.

Ein anderes Beispiel! Für die kostbaren Bergkristall-Gegenstände, die schon

im Mittelalter, besonders aber seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, zu

den wertvollsten und meistbegehrten Objekten des Kunstgewerbes zählten,

waren allmählich sämtliche tadellosen Bergkristalle der alten fürstlichen Kunst-

und Naturalienkammern schon verarbeitet worden, und die zeitgenössische

Produktion deckte nicht annähernd den großen Bedarf. Man mußte sich daher

entschließen, auch die nicht ganz fehlerlosen Kristallstücke heranzuziehen. Da

war es nun ein unabweisbares Bedürfnis des Edelsteinschneiders, die mit

dem Kupferrädchen einzuschneidenden Ornamente gerade so zu verteilen,

daß ihre Linienführung die Schlieren oder „Federn'' des Materials nach Tun-

lichkeit deckte. Wir sehen dies ganz deutlich u. a. an zwei Stücken des

Stuttgarter Altertumsmuseums. Ein sehr fein emailmontiertes, kleines Zylinder-

gefäß (Abb. 17) bekam aus den eben angeführten Gründen eine eingeschnittene,

umgelegte Schlange, deren Windungen sich genau dem störenden Risse in dem

sonst fast ganz fehlerlosen Kristallstücke anschmiegten. Auf der sehr charak-

teristischen, aus Freiburg stam-

menden Schale von 1633 (Abb.

18), die absichtlich so photo-

graphiert wurde, daß die Ma-

terialfehler scharf beleuchtet

erscheinen, suchte der Stein-

schneider die von Vögeln be-

lebten Rankenlinien über die

Risse zu führen und erzielte die

Ablenkung sehr geschickt da-

durch, daß er die gleichen Ran-

kenlinien auch auf der anderen

Seite ungefähr symmetrisch

wiederholte.

Solchen Bestrebungen, die

sich sozusagen auf Geburts-

fehler des Materials beziehen,

sind noch jene anzuschließen,

die erst im Laufe der Zeit ent-

stehende Defekte zu vertuschen

suchen. Wenn z. B. der Sprung

im Boden des abgebildeten

Glases (Abb. 19) gleich von An-

fang vorhanden gewesen wäre,

hätte der Glasschleifer das be-

treffende Stück offenbar sofort

als unbrauchbar ausgeschieden.