15)

zum

mau

genannte Wilbach (wol nrfprünglich Wildbach) ist dagegen weit weg,

westlich von Michelstadt, in der Nähe der Mossau - Quelle zu suchen.

Hinsichtlich der ehemaligen Grenzen der Gemarkungen Gallen-

bach und Gailbach ist ein Stein von Wichtigkeit, dessen Inschrift nur

zum erstenmale in der Darmstadter-Zeitung 1883 Nr. 110 mitteilten,

dabei von der ganz anszngebendcn Meinung ansgehend, der Standort

desselben könne einstens ein anderer gewesen sein.

Der Tradition znsolge sollte er nämlich als sogenannter Bang-

ertsstein (Banngart, alter Ausdruck für gebannter Waide-Bezirk) an

seinnn jetzigen Platze gedient haben, d. h. als Grenzstein der Waide-

gerechtigkeiten zwischen Kailbach nnd Gallenbach. Jedensalls sitzt der

Stein schon seit Menschengedenken an seiner heutigen Stelle, am nord-

westlichen Abhang des Schildenberges, in einem Forlenschlage, dem

sog. Leegwald, der ehemals Kailbacher Feld war, welches zn Ansang

dieses Jahrhunderts vom Fürsten von Leiningen angekanft nnd

„Tiergarten" gezogen wurde. P

Gehen wir nun zn der ans zwei Seiten des Steines verteilten,

21zeiligen Inschrift selbst über, welche nur zu Verschiedenenmalen

einer genauen Besichtigung unterworfen haben, so ist dieselbe sehr schwer

zu entziffern: teils ihrer unregelmäßigen, verzogenen (im Drnck nicht zn

gebenden) Buchstaben wegen, teils weil sie durch das Alter namentlich

am Ende schadhaft ist. Eine ganz sichere Lesung ist deshalb nicht mehr

herznstellen, doch dürste die folgende die wahrscheinlichste feiim

Tas heißt „der Mark Külu (Genitiv von XüO Gschädt" (Ge-

scheid, Scheide der Gemarkung Kailbach östlich gegen Gallenbach zn>. —-

„Das (daßi der Banmm do-nm (da herum, hier! abehawen (abge-

hanen) ist worden, fornmpt «so rum, deßhalb) der Sten (Stein) 1582

ins sellbes (in dasselbige, d. h. in dieselbe Stelle! ist in (hinein! beschäet

worden chefchäen-beschehen, begeben) für (Wort die Boch (Buche) in der

Kant (Richtung, Ecke, Bug, Winkel! gestellet."

Also wurde an die Stelle eines alten Grenzbanmes, d. h. für

die bisherige Buche, ein Stein (in der Richtung von Nord nach Süd)

gesetzt nnd zwar ans die Scheide der ehemaligen Gemarkung von

Kailbach, an eine Stelle, die jetzt wie gesagt, keine Grenze mehr bildet.

Der auf der linken Seite der Jtterbach noch übrig gebliebene, nicht

zum Leiniger Park gezogene Teil von Kailbach gehört jetzt zur Ge-

meinde Hesselbach, während der jenseitige Teil zn Schöllenbach (ungeteilt

ist. Eine Mark Kailbach besteht also nicht mehr. — Was nun den

ans unserer Inschrift angedeuteten Gebrauch betrisst, Bäume zur Kennt-

lichmachung der Markgrenzen zn verwenden, so ist derselbe bekanntlich

uralt nnd heißen die betreffenden Bäume öfters, weil sic am Ziele, an

der Mark stehen, Mark- oder Zielbänme, oder auch Zeilbänme, von

altdeutsch Zlla, Zeile, weil längs der Grenze Reihen solcher Bäume

standen; ferner Lauchen, Loochen, von dem so heißenden kreuzförmigen,

als Grenzzeichen dienenden Einhieb in die Rinde.

Gewöhnlich waren dieselben frei- oder einzelstehende alte Eichen,

Buchen oder Linden, wie z. B. eine solche das benachbarte hessische

Uutersensbach „ob" und „unter der Linde" schied. Aber auch einsam

ans freier Flur stehende alte Holzbirnbänme bezeichneten öfters die

Grenze. Ein solcher steht in der That noch ganz in der Nähe dieses

Grenzsteines. Bon diesem sehr alten Banme heißt der dortige Wald¬

ai Bei dieser Gelegenheit möge auf ein Mißverständnis aufmerksam

gemacht werden, welches Ltnmpf in seinen nach nicht vollendeten „Reichskanz-

lern" S. 42 begeht, indem er einen sonst unbekannten urkundlichen Ort

Kebelinbach, in der Gegend der Nahe, für unser Kailbach hält

Am 11. Juli 1018 schenkt nämlich Kaiser Heinrich II. dein Bistum

Worms den Zoll und Markt zu Kebelinbach. (Ein ähnlicher Nawe, der aber

nicht hierher zu beziehen ist, ist der von Markköbel, nordöstlich von Hanau in

der Wetterau. > Schanuat erwähnt tzu Nahegan Chewelinbach.

Lichtenklinger Kapelle. Dieselbe war ehemals ein besuchter Wall-

fahrtsort, znr Wormser Tiöcese gehörig, gleich dein benachbarten Heilig-

kreuzsteinach (vgl. Weech, Wormser Spuod. P- 115). Verschiedene mit

Kreuzen Zog. Stationen! versehene Wege führten zur Kapelle. So von

Süden her, d. h. vom Kloster Schönau ans über den von einem solchen

Kreuz benannten Ort Heiligkreuzsteinach nnd den nach letzterem Pfarren-

den, nördlich davon gelegenen Ort Eiterbach. Dieses Dorf hat seinen

Namen von der vorbcisließenden Eiterbach oder Aderbach, Aiderbach,

welche Widder, Kurpfalz I S. 342 ganz irrig für die Enter oder

Itter bei Eberbach hält, die Enteraha, die in der Gränzbefchrcibnng

des von K. Heinrich II. im I. 1012, am 12. Mai dem Kloster Lorsch

geschenkten Bannforstes erscheint. (Oocl. Onur. I. no. 93 p. 155

Pertz, (Aon. XXI p. 404, vgl. Wagner idicst p. 127).

Ein weiterer Jrrtnm von Widder ist es, daß er sagt, die ge-

nannte Eiterbach beim gleichnamigen Dorf entspringe zn Waldmichelbach

selbst, während sie doch südwestlich davon, in einem ganz andern Thal

entsteht, d. h. ans zwei O-nellen, dem Kreten- oder Gretenbrnnnen nnd

der eigentlichen Eiterbach, die von Siedelsbrunn herabkommt (nicht aber

erst nach Siedelsbrunn fließt, wie er S. 513 meint). —

Ein dritter Irrtum von Widder ist es, daß er angibt,

sehe oberhalb des Dorses Eiterbach das „Grundgemäuer eiuer ver-

fallenen Kapelle", die dnrch die Kreuze am Wege dahiu eiu daselbst

eiugegangenes Begräbnis anzudeuten schienen, während es sich wie gesagt

um eine Wallfahrtskapelle handelt, die er ohne Berücksichtigung seiner

eben mitgethcilten Aeußerung, später auf S. 516 f. richtig beschreibt.

Ter Weg von Norden, d. h. von Waldmichelbach her zu dieser

Kapelle führte über den sog. Zollstock, wo früher gleichfalls ein Eruzifir

stand, hinab zum erwähnten Kretenbrnnnen, dann der Eiterbach entlang

und zn der, zur Rechten derselben Bach oben in der „lichten Klinge"

gelegenen Kapelle wieder hinauf.

Ter Lichtenklinger Hof war kurpfälzisches Erbbestaudsgut, aus-

gesondert ans der Waldmichelbacher Centallmeud (— Eine „Reno-

vation" elo niino 1725 befindet sich noch zn Waldmichelbach —-st

Noch jetzt ist er hessische Domäne, das Feld ist aber meist wieder zu

Wald angebant. Tie alte pfälzische Einstcinung des Gutes nnd des

zugehörigen Hardberges besteht indessen noch. —

II. Gakkenvach.

Im östlichen Odenwalde ans der linken Seite der Jtterbach,

welche hier dnrch ein enges Thal fließt, liegt eine hessische Gebietspar-

eelle, welche aus dem Dörfchen Kailbach (früher nnd jetzt noch volks-

tümlich Külbach, Kehlbach, von dem Worte Kehle im Sinn von Wasser-

rinne und Schlucht! nnd dem leiningifchen Forsthause Ednardsthal be-

steht, an dessen Stelle bis 1836 der Ort Gallenbach oder Galmbach

stand. Derselbe hat von der dabei entspringenden Gallenbach den

Namen, welche weiter unten noch, beim Wasfergrnnd den Konigsbrun-

nen aufnimmt nnd von dieser Stelle an abwärts als Landesgrenze

sich oberhalb Kailbach in die Itter ergietzt. Die genannten beiden

Dörfer waren bis znin Anfang unseres Jahrhunderts erbachische

Bogteiorte, welche indessen zur Kurmainzischen Cent Mudau gehörten,

die sonst an Baden überging. Ein älterer Name der Gallenbach war

Wallbach, entweder nach der bekannten Verhärtung von W zu G,

wie in Oornwliu-Worms, Gudensberg-Wodansberg, oder aber wie

der Bolksname der Gallier zu „Walchen", Watschen erweicht wurde.

Walbach (ursprünglich also vielleicht Walchenbach) könnte übrigens auch

der verschollene Name des Wassergrund-Bächleins sein, welches sich

mit der Gallenbach vereinigt, so daß diese als Nebenfluß davon be-

trachtet worden wäre, wiewohl aus d. I. 1484 nichts hervorgeht

( Simon Erbach. Urkundenbuch Erbach. Geschichte II S. 281 Nr. 000V).

Hiernach gehörte nämlich die Fischerei in der Ütere (Itter) von ihrem

Ursprung bis zur Walbach, dem Schenken von Erbach, von da bis in

den Neckar (die Jtterbach abwärts! dem Pfalzgrafen Otto, d. h. Otto I I.

voll Mosbach, während der Ort Gallenbach schon vorher „Gollenbach"

neben „Kielbach" (Kailbach) genannt wird, d. h. in eiuer Urkunde

von 1443 (ebenda S. 251 >, wo diese beiden Orte mit allem Znge-

gehör vom Pfalzgrafen Ludwig I V. als pfälz. Lehen au den Schenken

von Erbach übergingen. — Daß aber die Gallenbach irgendwo Wil-

bach genannt worden wäre, wie Simon I S. 112 feiner Erbach'schen

Geschichte angibt, beruht auf einem Jrrtnm, den anch Wagner, Wüst-

ungen II (Starkenburg! S. 126 nnd 137 wiederholt. Tie muio 1303

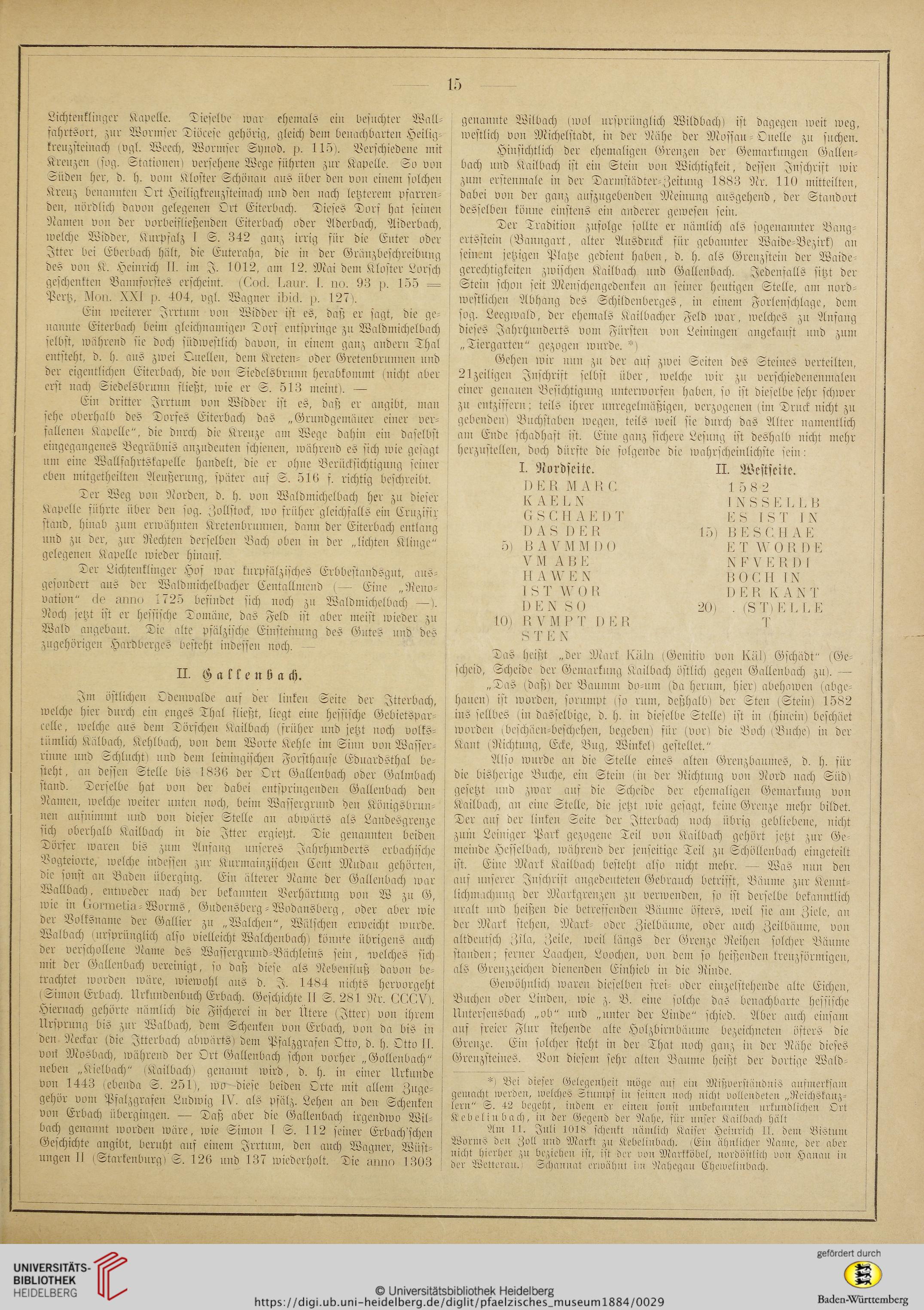

I. Nordseitc.

II. Westseite.

I) st U N X U 0

15 8 2

X X X 0 X

I X8 8XXXU

6 8 0 11 XXI) I

X8 181 IX

I) X 8 I) X 11

15) X X 80. XX X

5) XXVNIUDO

XI VOX Ost

V (VI XXX

X X V X X 0 I

X X stV X X

X00X IX

1 8 I stV 0 X

XXX XXXI

XXX 80

20) .(81, X X Ost

10) UV NUN 0X11

I

zum

mau

genannte Wilbach (wol nrfprünglich Wildbach) ist dagegen weit weg,

westlich von Michelstadt, in der Nähe der Mossau - Quelle zu suchen.

Hinsichtlich der ehemaligen Grenzen der Gemarkungen Gallen-

bach und Gailbach ist ein Stein von Wichtigkeit, dessen Inschrift nur

zum erstenmale in der Darmstadter-Zeitung 1883 Nr. 110 mitteilten,

dabei von der ganz anszngebendcn Meinung ansgehend, der Standort

desselben könne einstens ein anderer gewesen sein.

Der Tradition znsolge sollte er nämlich als sogenannter Bang-

ertsstein (Banngart, alter Ausdruck für gebannter Waide-Bezirk) an

seinnn jetzigen Platze gedient haben, d. h. als Grenzstein der Waide-

gerechtigkeiten zwischen Kailbach nnd Gallenbach. Jedensalls sitzt der

Stein schon seit Menschengedenken an seiner heutigen Stelle, am nord-

westlichen Abhang des Schildenberges, in einem Forlenschlage, dem

sog. Leegwald, der ehemals Kailbacher Feld war, welches zn Ansang

dieses Jahrhunderts vom Fürsten von Leiningen angekanft nnd

„Tiergarten" gezogen wurde. P

Gehen wir nun zn der ans zwei Seiten des Steines verteilten,

21zeiligen Inschrift selbst über, welche nur zu Verschiedenenmalen

einer genauen Besichtigung unterworfen haben, so ist dieselbe sehr schwer

zu entziffern: teils ihrer unregelmäßigen, verzogenen (im Drnck nicht zn

gebenden) Buchstaben wegen, teils weil sie durch das Alter namentlich

am Ende schadhaft ist. Eine ganz sichere Lesung ist deshalb nicht mehr

herznstellen, doch dürste die folgende die wahrscheinlichste feiim

Tas heißt „der Mark Külu (Genitiv von XüO Gschädt" (Ge-

scheid, Scheide der Gemarkung Kailbach östlich gegen Gallenbach zn>. —-

„Das (daßi der Banmm do-nm (da herum, hier! abehawen (abge-

hanen) ist worden, fornmpt «so rum, deßhalb) der Sten (Stein) 1582

ins sellbes (in dasselbige, d. h. in dieselbe Stelle! ist in (hinein! beschäet

worden chefchäen-beschehen, begeben) für (Wort die Boch (Buche) in der

Kant (Richtung, Ecke, Bug, Winkel! gestellet."

Also wurde an die Stelle eines alten Grenzbanmes, d. h. für

die bisherige Buche, ein Stein (in der Richtung von Nord nach Süd)

gesetzt nnd zwar ans die Scheide der ehemaligen Gemarkung von

Kailbach, an eine Stelle, die jetzt wie gesagt, keine Grenze mehr bildet.

Der auf der linken Seite der Jtterbach noch übrig gebliebene, nicht

zum Leiniger Park gezogene Teil von Kailbach gehört jetzt zur Ge-

meinde Hesselbach, während der jenseitige Teil zn Schöllenbach (ungeteilt

ist. Eine Mark Kailbach besteht also nicht mehr. — Was nun den

ans unserer Inschrift angedeuteten Gebrauch betrisst, Bäume zur Kennt-

lichmachung der Markgrenzen zn verwenden, so ist derselbe bekanntlich

uralt nnd heißen die betreffenden Bäume öfters, weil sic am Ziele, an

der Mark stehen, Mark- oder Zielbänme, oder auch Zeilbänme, von

altdeutsch Zlla, Zeile, weil längs der Grenze Reihen solcher Bäume

standen; ferner Lauchen, Loochen, von dem so heißenden kreuzförmigen,

als Grenzzeichen dienenden Einhieb in die Rinde.

Gewöhnlich waren dieselben frei- oder einzelstehende alte Eichen,

Buchen oder Linden, wie z. B. eine solche das benachbarte hessische

Uutersensbach „ob" und „unter der Linde" schied. Aber auch einsam

ans freier Flur stehende alte Holzbirnbänme bezeichneten öfters die

Grenze. Ein solcher steht in der That noch ganz in der Nähe dieses

Grenzsteines. Bon diesem sehr alten Banme heißt der dortige Wald¬

ai Bei dieser Gelegenheit möge auf ein Mißverständnis aufmerksam

gemacht werden, welches Ltnmpf in seinen nach nicht vollendeten „Reichskanz-

lern" S. 42 begeht, indem er einen sonst unbekannten urkundlichen Ort

Kebelinbach, in der Gegend der Nahe, für unser Kailbach hält

Am 11. Juli 1018 schenkt nämlich Kaiser Heinrich II. dein Bistum

Worms den Zoll und Markt zu Kebelinbach. (Ein ähnlicher Nawe, der aber

nicht hierher zu beziehen ist, ist der von Markköbel, nordöstlich von Hanau in

der Wetterau. > Schanuat erwähnt tzu Nahegan Chewelinbach.

Lichtenklinger Kapelle. Dieselbe war ehemals ein besuchter Wall-

fahrtsort, znr Wormser Tiöcese gehörig, gleich dein benachbarten Heilig-

kreuzsteinach (vgl. Weech, Wormser Spuod. P- 115). Verschiedene mit

Kreuzen Zog. Stationen! versehene Wege führten zur Kapelle. So von

Süden her, d. h. vom Kloster Schönau ans über den von einem solchen

Kreuz benannten Ort Heiligkreuzsteinach nnd den nach letzterem Pfarren-

den, nördlich davon gelegenen Ort Eiterbach. Dieses Dorf hat seinen

Namen von der vorbcisließenden Eiterbach oder Aderbach, Aiderbach,

welche Widder, Kurpfalz I S. 342 ganz irrig für die Enter oder

Itter bei Eberbach hält, die Enteraha, die in der Gränzbefchrcibnng

des von K. Heinrich II. im I. 1012, am 12. Mai dem Kloster Lorsch

geschenkten Bannforstes erscheint. (Oocl. Onur. I. no. 93 p. 155

Pertz, (Aon. XXI p. 404, vgl. Wagner idicst p. 127).

Ein weiterer Jrrtnm von Widder ist es, daß er sagt, die ge-

nannte Eiterbach beim gleichnamigen Dorf entspringe zn Waldmichelbach

selbst, während sie doch südwestlich davon, in einem ganz andern Thal

entsteht, d. h. ans zwei O-nellen, dem Kreten- oder Gretenbrnnnen nnd

der eigentlichen Eiterbach, die von Siedelsbrunn herabkommt (nicht aber

erst nach Siedelsbrunn fließt, wie er S. 513 meint). —

Ein dritter Irrtum von Widder ist es, daß er angibt,

sehe oberhalb des Dorses Eiterbach das „Grundgemäuer eiuer ver-

fallenen Kapelle", die dnrch die Kreuze am Wege dahiu eiu daselbst

eiugegangenes Begräbnis anzudeuten schienen, während es sich wie gesagt

um eine Wallfahrtskapelle handelt, die er ohne Berücksichtigung seiner

eben mitgethcilten Aeußerung, später auf S. 516 f. richtig beschreibt.

Ter Weg von Norden, d. h. von Waldmichelbach her zu dieser

Kapelle führte über den sog. Zollstock, wo früher gleichfalls ein Eruzifir

stand, hinab zum erwähnten Kretenbrnnnen, dann der Eiterbach entlang

und zn der, zur Rechten derselben Bach oben in der „lichten Klinge"

gelegenen Kapelle wieder hinauf.

Ter Lichtenklinger Hof war kurpfälzisches Erbbestaudsgut, aus-

gesondert ans der Waldmichelbacher Centallmeud (— Eine „Reno-

vation" elo niino 1725 befindet sich noch zn Waldmichelbach —-st

Noch jetzt ist er hessische Domäne, das Feld ist aber meist wieder zu

Wald angebant. Tie alte pfälzische Einstcinung des Gutes nnd des

zugehörigen Hardberges besteht indessen noch. —

II. Gakkenvach.

Im östlichen Odenwalde ans der linken Seite der Jtterbach,

welche hier dnrch ein enges Thal fließt, liegt eine hessische Gebietspar-

eelle, welche aus dem Dörfchen Kailbach (früher nnd jetzt noch volks-

tümlich Külbach, Kehlbach, von dem Worte Kehle im Sinn von Wasser-

rinne und Schlucht! nnd dem leiningifchen Forsthause Ednardsthal be-

steht, an dessen Stelle bis 1836 der Ort Gallenbach oder Galmbach

stand. Derselbe hat von der dabei entspringenden Gallenbach den

Namen, welche weiter unten noch, beim Wasfergrnnd den Konigsbrun-

nen aufnimmt nnd von dieser Stelle an abwärts als Landesgrenze

sich oberhalb Kailbach in die Itter ergietzt. Die genannten beiden

Dörfer waren bis znin Anfang unseres Jahrhunderts erbachische

Bogteiorte, welche indessen zur Kurmainzischen Cent Mudau gehörten,

die sonst an Baden überging. Ein älterer Name der Gallenbach war

Wallbach, entweder nach der bekannten Verhärtung von W zu G,

wie in Oornwliu-Worms, Gudensberg-Wodansberg, oder aber wie

der Bolksname der Gallier zu „Walchen", Watschen erweicht wurde.

Walbach (ursprünglich also vielleicht Walchenbach) könnte übrigens auch

der verschollene Name des Wassergrund-Bächleins sein, welches sich

mit der Gallenbach vereinigt, so daß diese als Nebenfluß davon be-

trachtet worden wäre, wiewohl aus d. I. 1484 nichts hervorgeht

( Simon Erbach. Urkundenbuch Erbach. Geschichte II S. 281 Nr. 000V).

Hiernach gehörte nämlich die Fischerei in der Ütere (Itter) von ihrem

Ursprung bis zur Walbach, dem Schenken von Erbach, von da bis in

den Neckar (die Jtterbach abwärts! dem Pfalzgrafen Otto, d. h. Otto I I.

voll Mosbach, während der Ort Gallenbach schon vorher „Gollenbach"

neben „Kielbach" (Kailbach) genannt wird, d. h. in eiuer Urkunde

von 1443 (ebenda S. 251 >, wo diese beiden Orte mit allem Znge-

gehör vom Pfalzgrafen Ludwig I V. als pfälz. Lehen au den Schenken

von Erbach übergingen. — Daß aber die Gallenbach irgendwo Wil-

bach genannt worden wäre, wie Simon I S. 112 feiner Erbach'schen

Geschichte angibt, beruht auf einem Jrrtnm, den anch Wagner, Wüst-

ungen II (Starkenburg! S. 126 nnd 137 wiederholt. Tie muio 1303

I. Nordseitc.

II. Westseite.

I) st U N X U 0

15 8 2

X X X 0 X

I X8 8XXXU

6 8 0 11 XXI) I

X8 181 IX

I) X 8 I) X 11

15) X X 80. XX X

5) XXVNIUDO

XI VOX Ost

V (VI XXX

X X V X X 0 I

X X stV X X

X00X IX

1 8 I stV 0 X

XXX XXXI

XXX 80

20) .(81, X X Ost

10) UV NUN 0X11

I