ERLÄUTERUNG DER TAFELN

109

dieser Götter, bei denen Lichter und Fackeln eine Rolle spielten (Sarapis: Weber a. a. O. Taf. II, 15,16,

S. 26, Anm. 6; Athena: Weber Taf. 17, Nr. 160—164, S. 111). Sehr häufig ist auch Eros als Leuchter-

träger, wie er sonst die Fackel hat (Valdemar Schmidt, De Graesk-Aegyptiske Terrakotter i Ny-Carls-

berg Glyptothek Taf. 35, Fig. 85,86; ein Exemplar in Karlsruhe genannt bei Weber S. 184, Anm. 10).

Bemerkenswert ist eine Terrakotte der Sammlung Bircher in Kltiro (hier Abb. 108), die Eros in Wagen-

lenkertracht mit breitem Gürtel um die Hüften zeigt; mit der linken Hand umfasst er einen reich mit

Kränzen und Blumen geschmückten Leuchter. Die verschiedenen Formen veranschaulichen die beiden

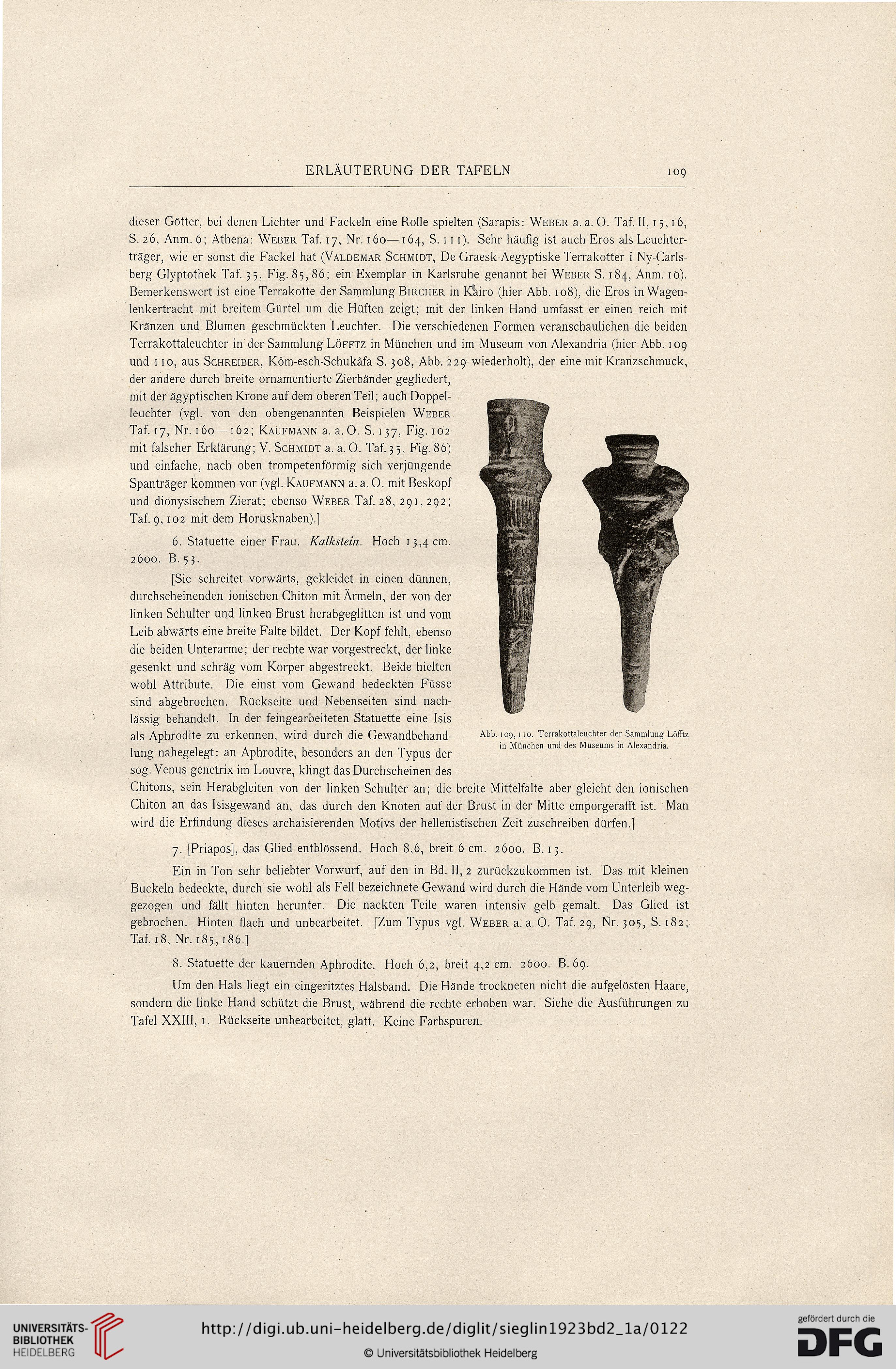

Terrakottaleuchter in der Sammlung Löfftz in München und im Museum von Alexandria (hier Abb. 109

und 110, aus Schreiber, Köm-esch-Schukäfa S. 308, Abb. 229 wiederholt), der eine mit Kranzschmuck,

der andere durch breite ornamentierte Zierbänder gegliedert,

mit der ägyptischen Krone auf dem oberen Teil; auch Doppel-

leuchter (vgl. von den obengenannten Beispielen Weber

Taf. 17, Nr. 160—162; Kaufmann a. a. 0. S. 137, Fig. 102

mit falscher Erklärung; V. Schmidt a. a. 0. Taf. 35, Fig. 86)

und einfache, nach oben trompetenförmig sich verjüngende

Spanträger kommen vor (vgl. Kaufmann a. a. 0. mit Beskopf

und dionysischem Zierat; ebenso Weber Taf. 28, 291, 292;

Taf. 9,102 mit dem Horusknaben).]

6. Statuette einer Frau. Kalkstein. Hoch 13,4 cm.

2600. B.53.

[Sie schreitet vorwärts, gekleidet in einen dünnen,

durchscheinenden ionischen Chiton mit Ärmeln, der von der

linken Schulter und linken Brust herabgeglitten ist und vom

Leib abwärts eine breite Falte bildet. Der Kopf fehlt, ebenso

die beiden Unterarme; der rechte war vorgestreckt, der linke

gesenkt und schräg vom Körper abgestreckt. Beide hielten

wohl Attribute. Die einst vom Gewand bedeckten Füsse

sind abgebrochen. Rückseite und Nebenseiten sind nach-

lässig behandelt. In der feingearbeiteten Statuette eine Isis

als Aphrodite zu erkennen, wird durch die Gewandbehand-

lung nahegelegt: an Aphrodite, besonders an den Typus der

sog. Venus genetrix im Louvre, klingt das Durchscheinen des

Chitons, sein Herabgleiten von der linken Schulter an; die breite Mittelfalte aber gleicht den ionischen

Chiton an das Isisgewand an, das durch den Knoten auf der Brust in der Mitte emporgerafft ist. Man

wird die Erfindung dieses archaisierenden Motivs der hellenistischen Zeit zuschreiben dürfen.]

Abb. 109, 110. Terrakottaleuchter der Sammlung Löfftz

in München und des Museums in Alexandria.

7. [Priapos], das Glied entblössend. Hoch 8,6, breit 6 cm. 2600. B. 13.

Ein in Ton sehr beliebter Vorwurf, auf den in Bd. II, 2 zurückzukommen ist. Das mit kleinen

Buckeln bedeckte, durch sie wohl als Fell bezeichnete Gewand wird durch die Hände vom Unterleib weg-

gezogen und fällt hinten herunter. Die nackten Teile waren intensiv gelb gemalt. Das Glied ist

gebrochen. Hinten flach und unbearbeitet. [Zum Typus vgl. Weber a. a. O. Taf. 29, Nr. 305, S. 182;

Taf. 18, Nr. 185, 186.]

8. Statuette der kauernden Aphrodite. Hoch 6,2, breit 4,2 cm. 2600. B. 69.

Um den Hals liegt ein eingeritztes Halsband. Die Hände trockneten nicht die aufgelösten Haare,

sondern die linke Hand schützt die Brust, während die rechte erhoben war. Siehe die Ausführungen zu

Tafel XXIII, 1. Rückseite unbearbeitet, glatt. Keine Farbspuren.

109

dieser Götter, bei denen Lichter und Fackeln eine Rolle spielten (Sarapis: Weber a. a. O. Taf. II, 15,16,

S. 26, Anm. 6; Athena: Weber Taf. 17, Nr. 160—164, S. 111). Sehr häufig ist auch Eros als Leuchter-

träger, wie er sonst die Fackel hat (Valdemar Schmidt, De Graesk-Aegyptiske Terrakotter i Ny-Carls-

berg Glyptothek Taf. 35, Fig. 85,86; ein Exemplar in Karlsruhe genannt bei Weber S. 184, Anm. 10).

Bemerkenswert ist eine Terrakotte der Sammlung Bircher in Kltiro (hier Abb. 108), die Eros in Wagen-

lenkertracht mit breitem Gürtel um die Hüften zeigt; mit der linken Hand umfasst er einen reich mit

Kränzen und Blumen geschmückten Leuchter. Die verschiedenen Formen veranschaulichen die beiden

Terrakottaleuchter in der Sammlung Löfftz in München und im Museum von Alexandria (hier Abb. 109

und 110, aus Schreiber, Köm-esch-Schukäfa S. 308, Abb. 229 wiederholt), der eine mit Kranzschmuck,

der andere durch breite ornamentierte Zierbänder gegliedert,

mit der ägyptischen Krone auf dem oberen Teil; auch Doppel-

leuchter (vgl. von den obengenannten Beispielen Weber

Taf. 17, Nr. 160—162; Kaufmann a. a. 0. S. 137, Fig. 102

mit falscher Erklärung; V. Schmidt a. a. 0. Taf. 35, Fig. 86)

und einfache, nach oben trompetenförmig sich verjüngende

Spanträger kommen vor (vgl. Kaufmann a. a. 0. mit Beskopf

und dionysischem Zierat; ebenso Weber Taf. 28, 291, 292;

Taf. 9,102 mit dem Horusknaben).]

6. Statuette einer Frau. Kalkstein. Hoch 13,4 cm.

2600. B.53.

[Sie schreitet vorwärts, gekleidet in einen dünnen,

durchscheinenden ionischen Chiton mit Ärmeln, der von der

linken Schulter und linken Brust herabgeglitten ist und vom

Leib abwärts eine breite Falte bildet. Der Kopf fehlt, ebenso

die beiden Unterarme; der rechte war vorgestreckt, der linke

gesenkt und schräg vom Körper abgestreckt. Beide hielten

wohl Attribute. Die einst vom Gewand bedeckten Füsse

sind abgebrochen. Rückseite und Nebenseiten sind nach-

lässig behandelt. In der feingearbeiteten Statuette eine Isis

als Aphrodite zu erkennen, wird durch die Gewandbehand-

lung nahegelegt: an Aphrodite, besonders an den Typus der

sog. Venus genetrix im Louvre, klingt das Durchscheinen des

Chitons, sein Herabgleiten von der linken Schulter an; die breite Mittelfalte aber gleicht den ionischen

Chiton an das Isisgewand an, das durch den Knoten auf der Brust in der Mitte emporgerafft ist. Man

wird die Erfindung dieses archaisierenden Motivs der hellenistischen Zeit zuschreiben dürfen.]

Abb. 109, 110. Terrakottaleuchter der Sammlung Löfftz

in München und des Museums in Alexandria.

7. [Priapos], das Glied entblössend. Hoch 8,6, breit 6 cm. 2600. B. 13.

Ein in Ton sehr beliebter Vorwurf, auf den in Bd. II, 2 zurückzukommen ist. Das mit kleinen

Buckeln bedeckte, durch sie wohl als Fell bezeichnete Gewand wird durch die Hände vom Unterleib weg-

gezogen und fällt hinten herunter. Die nackten Teile waren intensiv gelb gemalt. Das Glied ist

gebrochen. Hinten flach und unbearbeitet. [Zum Typus vgl. Weber a. a. O. Taf. 29, Nr. 305, S. 182;

Taf. 18, Nr. 185, 186.]

8. Statuette der kauernden Aphrodite. Hoch 6,2, breit 4,2 cm. 2600. B. 69.

Um den Hals liegt ein eingeritztes Halsband. Die Hände trockneten nicht die aufgelösten Haare,

sondern die linke Hand schützt die Brust, während die rechte erhoben war. Siehe die Ausführungen zu

Tafel XXIII, 1. Rückseite unbearbeitet, glatt. Keine Farbspuren.