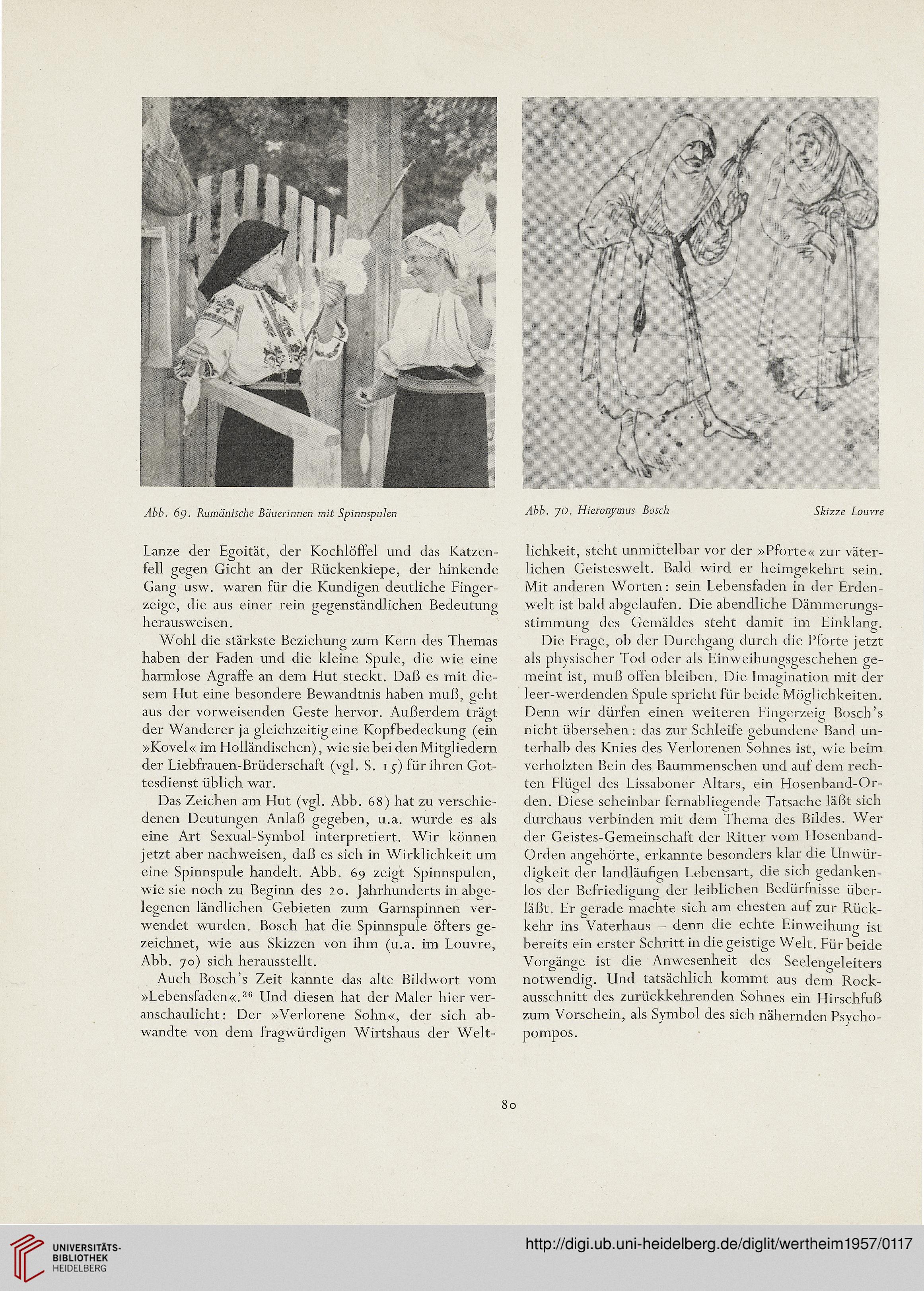

Abb. 6g. Rumänische Bäuerinnen mit Spinnspulen

Abb. JO. Hieronymus Bosch

Skizze Louvre

Lanze der Egoität, der Kochlöffel und das Katzen-

fell gegen Gicht an der Rückenkiepe, der hinkende

Gang usw. waren für die Kundigen deutliche Finger-

zeige, die aus einer rein gegenständlichen Bedeutung

herausweisen.

Wohl die stärkste Beziehung zum Kern des Themas

haben der Faden und die kleine Spule, die wie eine

harmlose Agraffe an dem Hut steckt. Daß es mit die-

sem Hut eine besondere Bewandtnis haben muß, geht

aus der vorweisenden Geste hervor. Außerdem tränt

O

der Wanderer ja gleichzeitig eine Kopfbedeckung (ein

»Kovel« im Holländischen), wie sie bei den Mitgliedern

der Liebfrauen-Brüderschaft (vgl. S. i g) für ihren Got-

tesdienst üblich war.

Das Zeichen am Hut (vgl. Abb. 68) hat zu verschie-

denen Deutungen Anlaß gegeben, u.a. wurde es als

eine Art Sexual-Symbol interpretiert. Wir können

jetzt aber nach weisen, daß es sich in Wirklichkeit um

eine Spinnspule handelt. Abb. 69 zeigt Spinnspulen,

wie sie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in abge-

legenen ländlichen Gebieten zum Garnspinnen ver-

wendet wurden. Bosch hat die Spinnspule öfters ge-

zeichnet, wie aus Skizzen von ihm (u.a. im Louvre,

Abb. 70) sich herausstellt.

Auch Bosch’s Zeit kannte das alte Bildwort vom

»Lebensfaden«.36 Und diesen hat der Maler hier ver-

anschaulicht: Der »Verlorene Sohn«, der sich ab-

wandte von dem fragwürdigen Wirtshaus der Welt-

lichkeit, steht unmittelbar vor der »Pforte« zur väter-

lichen Geisteswelt. Bald wird er beimgekehrt sein.

Mit anderen Worten : sein Lebensfaden in der Erden-

weit ist bald abgelaufen. Die abendliche Dämmerungs-

stimmung des Gemäldes steht damit im Einklang.

Die Frage, ob der Durchgang durch die Pforte jetzt

als physischer Tod oder als Einweihungsgeschehen ge-

meint ist, muß offen bleiben. Die Imagination mit der

leer-werdenden Spule spricht für beide Möglichkeiten.

Denn wir dürfen einen weiteren Fingerzeig Bosch’s

nicht übersehen : das zur Schleife gebundene Band un-

terhalb des Knies des Verlorenen Sohnes ist, wie beim

verholzten Bein des Baummenschen und auf dem rech-

ten Flügel des Lissaboner Altars, ein Hosenband-Or-

den. Diese scheinbar fernabliegende Tatsache läßt sich

durchaus verbinden mit dem Thema des Bildes. Wer

der Geistes-Gemeinschaft der Ritter vom Hosenband-

Orden angehörte, erkannte besonders klar die Unwür-

digkeit der landläufigen Lebensart, die sich gedanken-

los der Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse über-

läßt. Er gerade machte sich am ehesten auf zur Rück-

kehr ins Vaterhaus — denn die echte Einweihung ist

bereits ein erster Schritt in die geistige Welt. Für beide

Vorgänge ist die Anwesenheit des Seelengeleiters

notwendig. Und tatsächlich kommt aus dem Rock-

ausschnitt des zurückkehrenden Sohnes ein Hirschfuß

zum Vorschein, als Symbol des sich nähernden Psycho-

pompos.

80

Abb. JO. Hieronymus Bosch

Skizze Louvre

Lanze der Egoität, der Kochlöffel und das Katzen-

fell gegen Gicht an der Rückenkiepe, der hinkende

Gang usw. waren für die Kundigen deutliche Finger-

zeige, die aus einer rein gegenständlichen Bedeutung

herausweisen.

Wohl die stärkste Beziehung zum Kern des Themas

haben der Faden und die kleine Spule, die wie eine

harmlose Agraffe an dem Hut steckt. Daß es mit die-

sem Hut eine besondere Bewandtnis haben muß, geht

aus der vorweisenden Geste hervor. Außerdem tränt

O

der Wanderer ja gleichzeitig eine Kopfbedeckung (ein

»Kovel« im Holländischen), wie sie bei den Mitgliedern

der Liebfrauen-Brüderschaft (vgl. S. i g) für ihren Got-

tesdienst üblich war.

Das Zeichen am Hut (vgl. Abb. 68) hat zu verschie-

denen Deutungen Anlaß gegeben, u.a. wurde es als

eine Art Sexual-Symbol interpretiert. Wir können

jetzt aber nach weisen, daß es sich in Wirklichkeit um

eine Spinnspule handelt. Abb. 69 zeigt Spinnspulen,

wie sie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in abge-

legenen ländlichen Gebieten zum Garnspinnen ver-

wendet wurden. Bosch hat die Spinnspule öfters ge-

zeichnet, wie aus Skizzen von ihm (u.a. im Louvre,

Abb. 70) sich herausstellt.

Auch Bosch’s Zeit kannte das alte Bildwort vom

»Lebensfaden«.36 Und diesen hat der Maler hier ver-

anschaulicht: Der »Verlorene Sohn«, der sich ab-

wandte von dem fragwürdigen Wirtshaus der Welt-

lichkeit, steht unmittelbar vor der »Pforte« zur väter-

lichen Geisteswelt. Bald wird er beimgekehrt sein.

Mit anderen Worten : sein Lebensfaden in der Erden-

weit ist bald abgelaufen. Die abendliche Dämmerungs-

stimmung des Gemäldes steht damit im Einklang.

Die Frage, ob der Durchgang durch die Pforte jetzt

als physischer Tod oder als Einweihungsgeschehen ge-

meint ist, muß offen bleiben. Die Imagination mit der

leer-werdenden Spule spricht für beide Möglichkeiten.

Denn wir dürfen einen weiteren Fingerzeig Bosch’s

nicht übersehen : das zur Schleife gebundene Band un-

terhalb des Knies des Verlorenen Sohnes ist, wie beim

verholzten Bein des Baummenschen und auf dem rech-

ten Flügel des Lissaboner Altars, ein Hosenband-Or-

den. Diese scheinbar fernabliegende Tatsache läßt sich

durchaus verbinden mit dem Thema des Bildes. Wer

der Geistes-Gemeinschaft der Ritter vom Hosenband-

Orden angehörte, erkannte besonders klar die Unwür-

digkeit der landläufigen Lebensart, die sich gedanken-

los der Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse über-

läßt. Er gerade machte sich am ehesten auf zur Rück-

kehr ins Vaterhaus — denn die echte Einweihung ist

bereits ein erster Schritt in die geistige Welt. Für beide

Vorgänge ist die Anwesenheit des Seelengeleiters

notwendig. Und tatsächlich kommt aus dem Rock-

ausschnitt des zurückkehrenden Sohnes ein Hirschfuß

zum Vorschein, als Symbol des sich nähernden Psycho-

pompos.

80