B^*^.

SCHI E SS-SCHÄRTE IS

ao 3p i«j y

-ip qo go j^q ^d

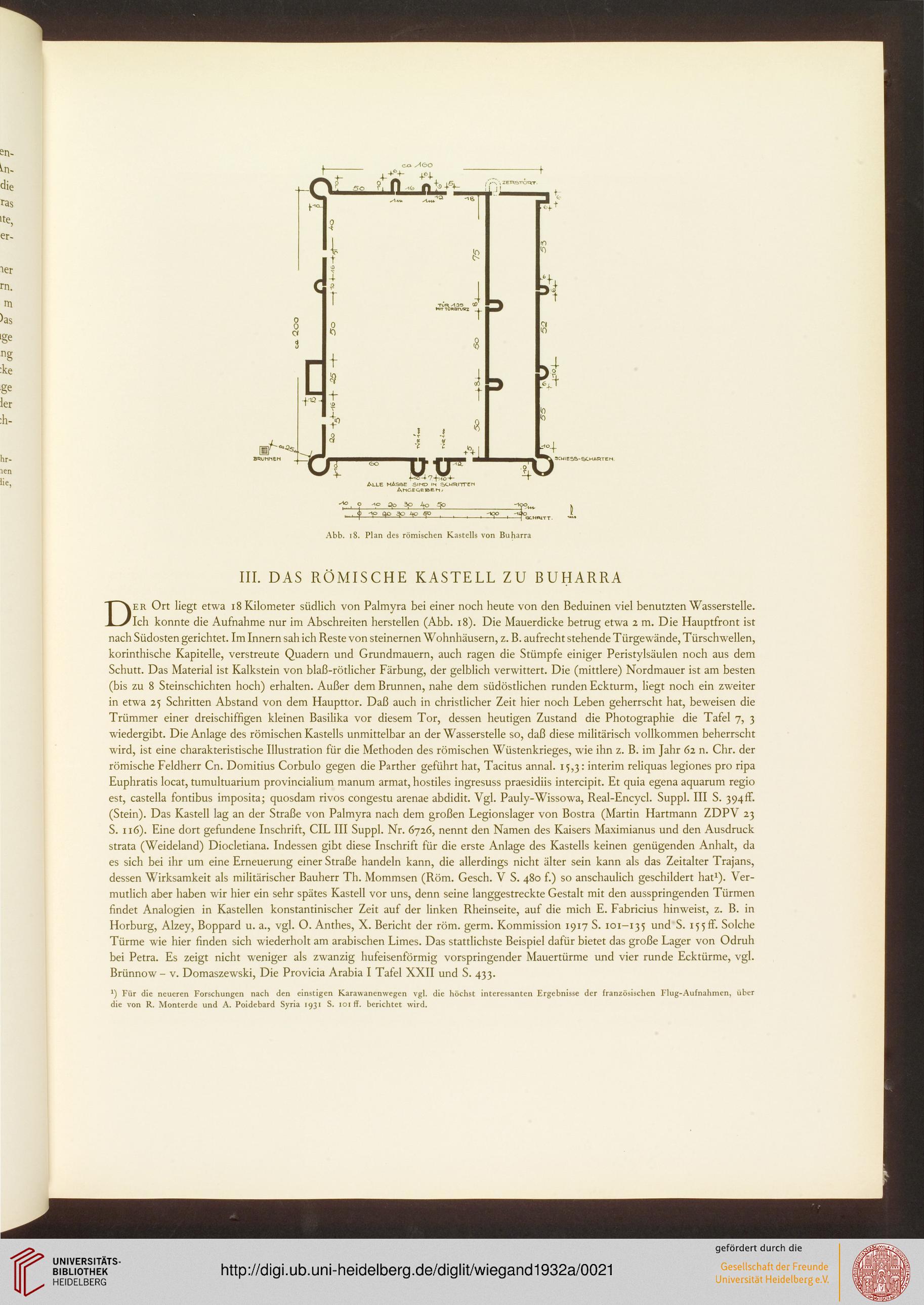

Abb. 18. Plan des römischen Kastells von Buharra

III. DAS RÖMISCHE KASTELL ZU BUHARRA

Der Ort liegt etwa 18 Kilometer südlich von Palmyra bei einer noch heute von den Beduinen viel benutzten Wasserstelle.

Ich konnte die Aufnahme nur im Abschreiten herstellen (Abb. 18). Die Mauerdicke betrug etwa 2 m. Die Hauptfront ist

nach Südosten gerichtet. Im Innern sah ich Reste von steinernen Wohnhäusern, z. B. aufrecht stehende Türgewände, Türschwellen,

korinthische Kapitelle, verstreute Quadern und Grundmauern, auch ragen die Stümpfe einiger Peristylsäulen noch aus dem

Schutt. Das Material ist Kalkstein von blaß-rötlicher Färbung, der gelblich verwittert. Die (mittlere) Nordmauer ist am besten

(bis zu 8 Steinschichten hoch) erhalten. Außer dem Brunnen, nahe dem südöstlichen runden Eckturm, liegt noch ein zweiter

in etwa 25 Schritten Abstand von dem Haupttor. Daß auch in christlicher Zeit hier noch Leben geherrscht hat, beweisen die

Trümmer einer dreischiffigen kleinen Basilika vor diesem Tor, dessen heutigen Zustand die Photographie die Tafel 7, 3

wiedergibt. Die Anlage des römischen Kastells unmittelbar an der Wasserstelle so, daß diese militärisch vollkommen beherrscht

wird, ist eine charakteristische Illustration für die Methoden des römischen Wüstenkrieges, wie ihn z. B. im Jahr 62 n. Chr. der

römische Feldherr Cn. Domitius Corbulo gegen die Parther geführt hat, Tacitus annal. 15,3: Interim reliquas legiones pro ripa

Euphratis locat, tumultuarium provincialium manum armat, hostiles ingresuss praesidiis intereipit. Et quia egena aquarum regio

est, castella fontibus imposita; quosdam rivos congestu arenae abdidit. Vgl. Pauly-Wissowa, Real-Encycl. Suppl. III S. 394fr.

(Stein). Das Kastell lag an der Straße von Palmyra nach dem großen Legionslager von Bostra (Martin Hartmann ZDPV 23

S. 116). Eine dort gefundene Inschrift, CIL III Suppl. Nr. 6726, nennt den Namen des Kaisers Maximianus und den Ausdruck

strata (Weideland) Diocletiana. Indessen gibt diese Inschrift für die erste Anlage des Kastells keinen genügenden Anhalt, da

es sich bei ihr um eine Erneuerung einer Straße handeln kann, die allerdings nicht älter sein kann als das Zeitalter Trajans,

dessen Wirksamkeit als militärischer Bauherr Th. Mommsen (Rom. Gesch. V S. 480 f.) so anschaulich geschildert hat1). Ver-

mutlich aber haben wir hier ein sehr spätes Kastell vor uns, denn seine langgestreckte Gestalt mit den ausspringenden Türmen

findet Analogien in Kastellen konstantinischer Zeit auf der linken Rheinseite, auf die mich E. Fabricius hinweist, z. B. in

Horburg, Alzey, Boppard u. a., vgl. O. Anthes, X. Bericht der röm. germ. Kommission 1917 S. 101-135 und S. 155fr. Solche

Türme wie hier finden sich wiederholt am arabischen Limes. Das stattlichste Beispiel dafür bietet das große Lager von Odruh

bei Petra. Es zeigt nicht weniger als zwanzig hufeisenförmig vorspringender Mauertürme und vier runde Ecktürme, vgl.

Brünnow- v. Domaszewski, Die Provicia Arabia I Tafel XXII und S. 433.

•) Für die neueren Forschungen nach den einstigen Karawanenwegen vgl. die höchst interessanten Ergebnisse der französischen Flug-Aufnahmen, über

die von R. Monterde und A. Poidebard Syria 193 r S. 101 ff. berichtet wird.

SCHI E SS-SCHÄRTE IS

ao 3p i«j y

-ip qo go j^q ^d

Abb. 18. Plan des römischen Kastells von Buharra

III. DAS RÖMISCHE KASTELL ZU BUHARRA

Der Ort liegt etwa 18 Kilometer südlich von Palmyra bei einer noch heute von den Beduinen viel benutzten Wasserstelle.

Ich konnte die Aufnahme nur im Abschreiten herstellen (Abb. 18). Die Mauerdicke betrug etwa 2 m. Die Hauptfront ist

nach Südosten gerichtet. Im Innern sah ich Reste von steinernen Wohnhäusern, z. B. aufrecht stehende Türgewände, Türschwellen,

korinthische Kapitelle, verstreute Quadern und Grundmauern, auch ragen die Stümpfe einiger Peristylsäulen noch aus dem

Schutt. Das Material ist Kalkstein von blaß-rötlicher Färbung, der gelblich verwittert. Die (mittlere) Nordmauer ist am besten

(bis zu 8 Steinschichten hoch) erhalten. Außer dem Brunnen, nahe dem südöstlichen runden Eckturm, liegt noch ein zweiter

in etwa 25 Schritten Abstand von dem Haupttor. Daß auch in christlicher Zeit hier noch Leben geherrscht hat, beweisen die

Trümmer einer dreischiffigen kleinen Basilika vor diesem Tor, dessen heutigen Zustand die Photographie die Tafel 7, 3

wiedergibt. Die Anlage des römischen Kastells unmittelbar an der Wasserstelle so, daß diese militärisch vollkommen beherrscht

wird, ist eine charakteristische Illustration für die Methoden des römischen Wüstenkrieges, wie ihn z. B. im Jahr 62 n. Chr. der

römische Feldherr Cn. Domitius Corbulo gegen die Parther geführt hat, Tacitus annal. 15,3: Interim reliquas legiones pro ripa

Euphratis locat, tumultuarium provincialium manum armat, hostiles ingresuss praesidiis intereipit. Et quia egena aquarum regio

est, castella fontibus imposita; quosdam rivos congestu arenae abdidit. Vgl. Pauly-Wissowa, Real-Encycl. Suppl. III S. 394fr.

(Stein). Das Kastell lag an der Straße von Palmyra nach dem großen Legionslager von Bostra (Martin Hartmann ZDPV 23

S. 116). Eine dort gefundene Inschrift, CIL III Suppl. Nr. 6726, nennt den Namen des Kaisers Maximianus und den Ausdruck

strata (Weideland) Diocletiana. Indessen gibt diese Inschrift für die erste Anlage des Kastells keinen genügenden Anhalt, da

es sich bei ihr um eine Erneuerung einer Straße handeln kann, die allerdings nicht älter sein kann als das Zeitalter Trajans,

dessen Wirksamkeit als militärischer Bauherr Th. Mommsen (Rom. Gesch. V S. 480 f.) so anschaulich geschildert hat1). Ver-

mutlich aber haben wir hier ein sehr spätes Kastell vor uns, denn seine langgestreckte Gestalt mit den ausspringenden Türmen

findet Analogien in Kastellen konstantinischer Zeit auf der linken Rheinseite, auf die mich E. Fabricius hinweist, z. B. in

Horburg, Alzey, Boppard u. a., vgl. O. Anthes, X. Bericht der röm. germ. Kommission 1917 S. 101-135 und S. 155fr. Solche

Türme wie hier finden sich wiederholt am arabischen Limes. Das stattlichste Beispiel dafür bietet das große Lager von Odruh

bei Petra. Es zeigt nicht weniger als zwanzig hufeisenförmig vorspringender Mauertürme und vier runde Ecktürme, vgl.

Brünnow- v. Domaszewski, Die Provicia Arabia I Tafel XXII und S. 433.

•) Für die neueren Forschungen nach den einstigen Karawanenwegen vgl. die höchst interessanten Ergebnisse der französischen Flug-Aufnahmen, über

die von R. Monterde und A. Poidebard Syria 193 r S. 101 ff. berichtet wird.