N

•"'Und

ba«Jten

DAS GROSSE H AUPTII E I L I GTU M DES BEL

129

und

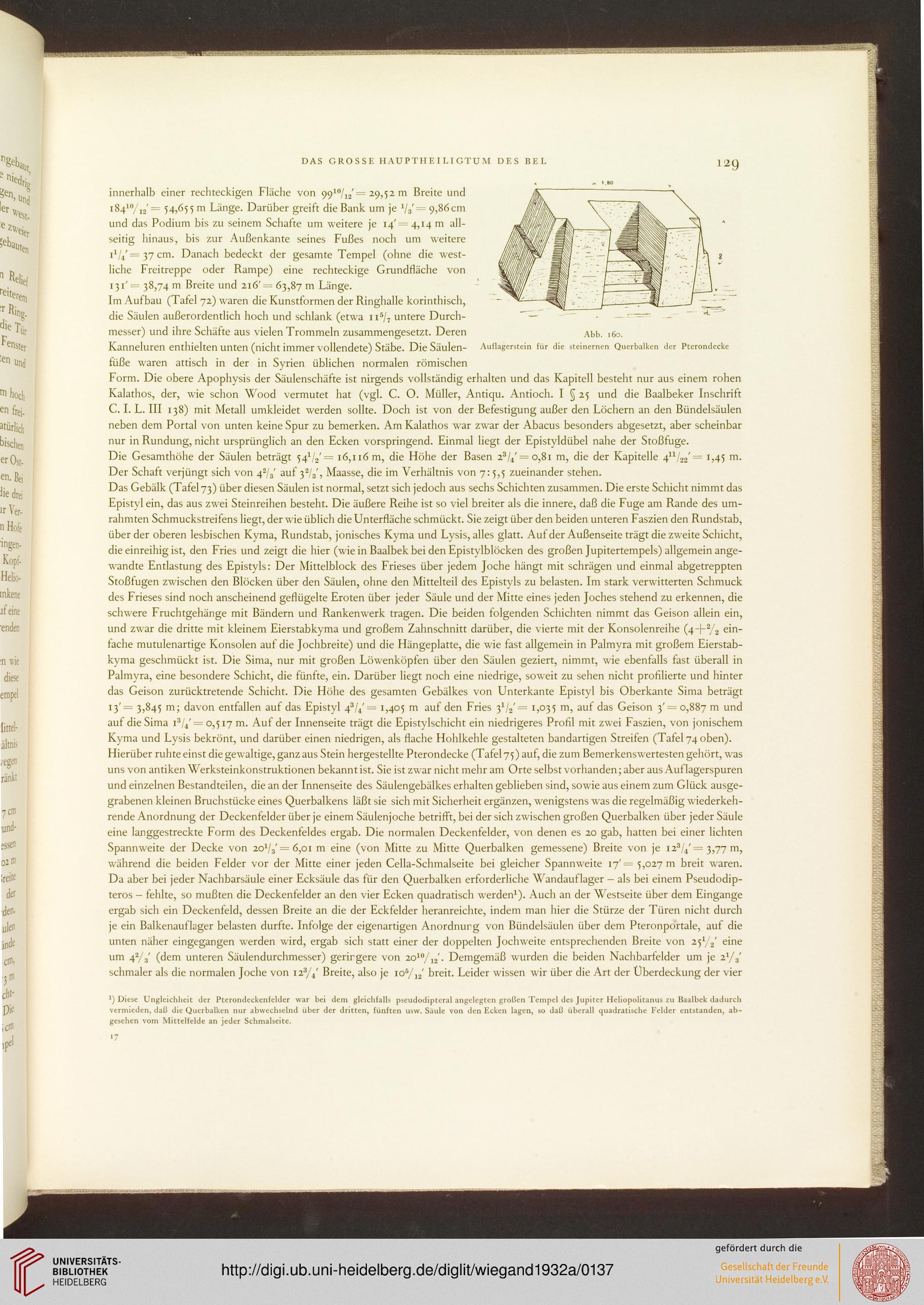

Abb. 160.

Auflagerstein für die steinernen Querbalken de

Pterondecke

innerhalb einer rechteckigen Fläche von 9910/,2'= 29,52 m Breite und

i8410/i2'= 54,655 m Länge. Darüber greift die Bank um je 1U'= 9,86 cm

und das Podium bis zu seinem Schafte um weitere je 14'= 4,14 m all-

seitig hinaus, bis zur Außenkante seines Fußes noch um weitere

i1// = 37 cm. Danach bedeckt der gesamte Tempel (ohne die west-

liche Freitreppe oder Rampe) eine rechteckige Grundfläche von

131'= 38,74 m Breite und 216'= 63,87 m Länge.

Im Aufbau (Tafel 72) waren die Kunstformen der Ringhalle korinthisch,

die Säulen außerordentlich hoch und schlank (etwa n5j7 untere Durch-

messer) und ihre Schäfte aus vielen Trommeln zusammengesetzt. Deren

Kanneluren enthielten unten (nicht immer vollendete) Stäbe. Die Säulen-

füße waren attisch in der in Syrien üblichen normalen römischen

Form. Die obere Apophysis der Säulenschäfte ist nirgends vollständig erhalten und das Kapitell besteht nur aus einem rohen

Kalathos, der, wie schon Wood vermutet hat (vgl. C. O. Müller, Antiqu. Antioch. I § 25 und die Baalbeker Inschrift

C. I. L. III 138) mit Metall umkleidet werden sollte. Doch ist von der Befestigung außer den Löchern an den Bündelsäulen

neben dem Portal von unten keine Spur zu bemerken. Am Kalathos war zwar der Abacus besonders abgesetzt, aber scheinbar

nur in Rundung, nicht ursprünglich an den Ecken vorspringend. Einmal liegt der Epistyldübel nahe der Stoßfuge.

Die Gesamthöhe der Säulen beträgt 541/2'= 16,116 m, die Höhe der Basen 23/4' = o,8i m, die der Kapitelle 4n/22'= 1,45 m.

Der Schaft verjüngt sich von 42/3' auf 32/3', Maasse, die im Verhältnis von 7:5,5 zueinander stehen.

Das Gebälk (Tafel 73) über diesen Säulen ist normal, setzt sich jedoch aus sechs Schichten zusammen. Die erste Schicht nimmt das

Epistyl ein, das aus zwei Steinreihen besteht. Die äußere Reihe ist so viel breiter als die innere, daß die Fuge am Rande des um-

rahmten Schmuckstreifens liegt, der wie üblich die Unterfläche schmückt. Sie zeigt über den beiden unteren Faszien den Rundstab,

über der oberen lesbischen Kyma, Rundstab, jonisches Kyma und Lysis, alles glatt. Auf der Außenseite trägt die zweite Schicht,

die einreihig ist, den Fries und zeigt die hier (wie in Baalbek bei den Epistylblöcken des großen Jupitertempels) allgemein ange-

wandte Entlastung des Epistyls: Der Mittelblock des Frieses über jedem Joche hängt mit schrägen und einmal abgetreppten

Stoßfugen zwischen den Blöcken über den Säulen, ohne den Mittelteil des Epistyls zu belasten. Im stark verwitterten Schmuck

des Frieses sind noch anscheinend geflügelte Eroten über jeder Säule und der Mitte eines jeden Joches stehend zu erkennen, die

schwere Fruchtgehänge mit Bändern und Rankenwerk tragen. Die beiden folgenden Schichten nimmt das Geison allein ein,

und zwar die dritte mit kleinem Eierstab kyma und großem Zahnschnitt darüber, die vierte mit der Konsolenreihe (4-|-2/2 ein-

fache mutulenartige Konsolen auf die Jochbreite) und die Hängeplatte, die wie fast allgemein in Palmyra mit großem Eierstab-

kyma geschmückt ist. Die Sima, nur mit großen Löwenköpfen über den Säulen geziert, nimmt, wie ebenfalls fast überall in

Palmyra, eine besondere Schicht, die fünfte, ein. Darüber liegt noch eine niedrige, soweit zu sehen nicht profilierte und hinter

das Geison zurücktretende Schicht. Die Höhe des gesamten Gebälkes von Unterkante Epistyl bis Oberkante Sima beträgt

13' = 3,845 m; davon entfallen auf das Epistyl 43/4' = 1,405 m auf den Fries 31/2' = 1,035 m, auf das Geison 3' = 0,887 m und

auf die Sima i3/4' = 0,517 m. Auf der Innenseite trägt die Epistylschicht ein niedrigeres Profil mit zwei Faszien, von jonischem

Kyma und Lysis bekrönt, und darüber einen niedrigen, als flache Hohlkehle gestalteten bandartigen Streifen (Tafel 74 oben).

Hierüber ruhte einst die gewaltige, ganz aus Stein hergestellte Pterondecke (Tafel 75) auf, die zum Bemerkenswertesten gehört, was

uns von antiken Werksteinkonstruktionen bekannt ist. Sie ist zw-ar nicht mehr am Orte selbst vorhanden; aber aus Auf lagerspuren

und einzelnen Bestandteilen, die an der Innenseite des Säulengebälkes erhalten geblieben sind, sowie aus einem zum Glück ausge-

grabenen kleinen Bruchstücke eines Querbalkens läßt sie sich mit Sicherheit ergänzen, wenigstens was die regelmäßig wiederkeh-

rende Anordnung der Deckenfelder über je einem Säulenjoche betrifft, bei der sich zwischen großen Querbalken über jeder Säule

eine langgestreckte Form des Deckenfeldes ergab. Die normalen Deckenfelder, von denen es 20 gab, hatten bei einer lichten

Spannweite der Decke von 2oV3'=6,oi m eine (von Mitte zu Mitte Querbalken gemessene) Breite von je i23/4'= 3,77 m,

während die beiden Felder vor der Mitte einer jeden Cella-Schmalseite bei gleicher Spannweite 17'= 5,027 m breit waren.

Da aber bei jeder Nachbarsäule einer Ecksäule das für den Querbalken erforderliche Wandauflager - als bei einem Pseudodip-

teros - fehlte, so mußten die Deckenfelder an den vier Ecken quadratisch werden1). Auch an der Westseite über dem Eingange

ergab sich ein Deckenfeld, dessen Breite an die der Eckfelder heranreichte, indem man hier die Stürze der Türen nicht durch

je ein Balkenauflager belasten durfte. Infolge der eigenartigen Anordnung von Bündelsäulen über dem Pteronportale, auf die

unten näher eingegangen werden wird, ergab sich statt einer der doppelten Jochweite entsprechenden Breite von 251/2' eine

um 42/3' (dem unteren Säulendurchmesser) gerirgere von 2o10/12'. Demgemäß wurden die beiden Nachbarfelder um je 2ys'

schmaler als die normalen Joche von 12%' Breite, also je io5/12' breit. Leider wissen wir über die Art der Uberdeckung der vier

l) Diese Ungleichheit der Pterondeckenfelder war bei dem gleichfalls pseudodipteral angelegten großen Tempel des Jupiter Heliopolitanus zu Baalbek dadurch

vermieden, daß die Querbalken nur abwechselnd über der dritten, fünften usw. Säule von den Ecken lagen, so daß überall quadratische Felder entstanden, ab-

gesehen vom Mittelfelde an jeder Schmalseite.

•"'Und

ba«Jten

DAS GROSSE H AUPTII E I L I GTU M DES BEL

129

und

Abb. 160.

Auflagerstein für die steinernen Querbalken de

Pterondecke

innerhalb einer rechteckigen Fläche von 9910/,2'= 29,52 m Breite und

i8410/i2'= 54,655 m Länge. Darüber greift die Bank um je 1U'= 9,86 cm

und das Podium bis zu seinem Schafte um weitere je 14'= 4,14 m all-

seitig hinaus, bis zur Außenkante seines Fußes noch um weitere

i1// = 37 cm. Danach bedeckt der gesamte Tempel (ohne die west-

liche Freitreppe oder Rampe) eine rechteckige Grundfläche von

131'= 38,74 m Breite und 216'= 63,87 m Länge.

Im Aufbau (Tafel 72) waren die Kunstformen der Ringhalle korinthisch,

die Säulen außerordentlich hoch und schlank (etwa n5j7 untere Durch-

messer) und ihre Schäfte aus vielen Trommeln zusammengesetzt. Deren

Kanneluren enthielten unten (nicht immer vollendete) Stäbe. Die Säulen-

füße waren attisch in der in Syrien üblichen normalen römischen

Form. Die obere Apophysis der Säulenschäfte ist nirgends vollständig erhalten und das Kapitell besteht nur aus einem rohen

Kalathos, der, wie schon Wood vermutet hat (vgl. C. O. Müller, Antiqu. Antioch. I § 25 und die Baalbeker Inschrift

C. I. L. III 138) mit Metall umkleidet werden sollte. Doch ist von der Befestigung außer den Löchern an den Bündelsäulen

neben dem Portal von unten keine Spur zu bemerken. Am Kalathos war zwar der Abacus besonders abgesetzt, aber scheinbar

nur in Rundung, nicht ursprünglich an den Ecken vorspringend. Einmal liegt der Epistyldübel nahe der Stoßfuge.

Die Gesamthöhe der Säulen beträgt 541/2'= 16,116 m, die Höhe der Basen 23/4' = o,8i m, die der Kapitelle 4n/22'= 1,45 m.

Der Schaft verjüngt sich von 42/3' auf 32/3', Maasse, die im Verhältnis von 7:5,5 zueinander stehen.

Das Gebälk (Tafel 73) über diesen Säulen ist normal, setzt sich jedoch aus sechs Schichten zusammen. Die erste Schicht nimmt das

Epistyl ein, das aus zwei Steinreihen besteht. Die äußere Reihe ist so viel breiter als die innere, daß die Fuge am Rande des um-

rahmten Schmuckstreifens liegt, der wie üblich die Unterfläche schmückt. Sie zeigt über den beiden unteren Faszien den Rundstab,

über der oberen lesbischen Kyma, Rundstab, jonisches Kyma und Lysis, alles glatt. Auf der Außenseite trägt die zweite Schicht,

die einreihig ist, den Fries und zeigt die hier (wie in Baalbek bei den Epistylblöcken des großen Jupitertempels) allgemein ange-

wandte Entlastung des Epistyls: Der Mittelblock des Frieses über jedem Joche hängt mit schrägen und einmal abgetreppten

Stoßfugen zwischen den Blöcken über den Säulen, ohne den Mittelteil des Epistyls zu belasten. Im stark verwitterten Schmuck

des Frieses sind noch anscheinend geflügelte Eroten über jeder Säule und der Mitte eines jeden Joches stehend zu erkennen, die

schwere Fruchtgehänge mit Bändern und Rankenwerk tragen. Die beiden folgenden Schichten nimmt das Geison allein ein,

und zwar die dritte mit kleinem Eierstab kyma und großem Zahnschnitt darüber, die vierte mit der Konsolenreihe (4-|-2/2 ein-

fache mutulenartige Konsolen auf die Jochbreite) und die Hängeplatte, die wie fast allgemein in Palmyra mit großem Eierstab-

kyma geschmückt ist. Die Sima, nur mit großen Löwenköpfen über den Säulen geziert, nimmt, wie ebenfalls fast überall in

Palmyra, eine besondere Schicht, die fünfte, ein. Darüber liegt noch eine niedrige, soweit zu sehen nicht profilierte und hinter

das Geison zurücktretende Schicht. Die Höhe des gesamten Gebälkes von Unterkante Epistyl bis Oberkante Sima beträgt

13' = 3,845 m; davon entfallen auf das Epistyl 43/4' = 1,405 m auf den Fries 31/2' = 1,035 m, auf das Geison 3' = 0,887 m und

auf die Sima i3/4' = 0,517 m. Auf der Innenseite trägt die Epistylschicht ein niedrigeres Profil mit zwei Faszien, von jonischem

Kyma und Lysis bekrönt, und darüber einen niedrigen, als flache Hohlkehle gestalteten bandartigen Streifen (Tafel 74 oben).

Hierüber ruhte einst die gewaltige, ganz aus Stein hergestellte Pterondecke (Tafel 75) auf, die zum Bemerkenswertesten gehört, was

uns von antiken Werksteinkonstruktionen bekannt ist. Sie ist zw-ar nicht mehr am Orte selbst vorhanden; aber aus Auf lagerspuren

und einzelnen Bestandteilen, die an der Innenseite des Säulengebälkes erhalten geblieben sind, sowie aus einem zum Glück ausge-

grabenen kleinen Bruchstücke eines Querbalkens läßt sie sich mit Sicherheit ergänzen, wenigstens was die regelmäßig wiederkeh-

rende Anordnung der Deckenfelder über je einem Säulenjoche betrifft, bei der sich zwischen großen Querbalken über jeder Säule

eine langgestreckte Form des Deckenfeldes ergab. Die normalen Deckenfelder, von denen es 20 gab, hatten bei einer lichten

Spannweite der Decke von 2oV3'=6,oi m eine (von Mitte zu Mitte Querbalken gemessene) Breite von je i23/4'= 3,77 m,

während die beiden Felder vor der Mitte einer jeden Cella-Schmalseite bei gleicher Spannweite 17'= 5,027 m breit waren.

Da aber bei jeder Nachbarsäule einer Ecksäule das für den Querbalken erforderliche Wandauflager - als bei einem Pseudodip-

teros - fehlte, so mußten die Deckenfelder an den vier Ecken quadratisch werden1). Auch an der Westseite über dem Eingange

ergab sich ein Deckenfeld, dessen Breite an die der Eckfelder heranreichte, indem man hier die Stürze der Türen nicht durch

je ein Balkenauflager belasten durfte. Infolge der eigenartigen Anordnung von Bündelsäulen über dem Pteronportale, auf die

unten näher eingegangen werden wird, ergab sich statt einer der doppelten Jochweite entsprechenden Breite von 251/2' eine

um 42/3' (dem unteren Säulendurchmesser) gerirgere von 2o10/12'. Demgemäß wurden die beiden Nachbarfelder um je 2ys'

schmaler als die normalen Joche von 12%' Breite, also je io5/12' breit. Leider wissen wir über die Art der Uberdeckung der vier

l) Diese Ungleichheit der Pterondeckenfelder war bei dem gleichfalls pseudodipteral angelegten großen Tempel des Jupiter Heliopolitanus zu Baalbek dadurch

vermieden, daß die Querbalken nur abwechselnd über der dritten, fünften usw. Säule von den Ecken lagen, so daß überall quadratische Felder entstanden, ab-

gesehen vom Mittelfelde an jeder Schmalseite.