Codex Palatinus germanicus 67: Das Heldenepos 'Sigenot'

Die Überlieferung

Das Heldenepos "Sigenot" gehört zur sogenannten "Dietrichepik", einem gewaltigen mittel- und nordwesteuropäischen Sagenkomplex, dessen Ursprünge bis in die Völkerwanderungszeit zurückreichen. Der Held all dieser Erzählungen ist Dietrich von Bern, eine Figur die vermutlich auf Theoderich den Gr. (471-526) zurückgeht. Im Laufe des Mittelalters löst sie sich aber immer mehr von diesem historischen Vorbild. Ihr werden zahlreiche fiktive Abenteuer angedichtet. Der "Sigenot" ist vermutlich im schwäbisch-alemannischen Raum um 1300 in zwei Fassungen entstanden. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war er außerordentlich beliebt, wurde nicht nur abgeschrieben, sondern auch öfter gedruckt. Der Cod. Pal. germ. 67 überliefert den sogenannten "jüngeren Sigenot", die längere der beiden Textredaktionen.

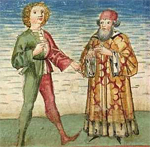

Die Sagen um Dietrich wurden zunächst mündlich überliefert und erst seit dem 13. Jahrhundert aufgeschrieben. Aber selbst nachdem die Geschichten bereits in Form von Büchern vorlagen, wurden sie immer noch vorgetragen, eben erzählt - vielleicht sogar gesungen. Dieses Vortragen ist Thema der ersten Illustration im Cod. Pal. germ. 67 (fol. 1r): Dargestellt sind zwei auf einer Bank sitzende Männer. Bei dem älteren, der durch den Hermelinbesatz an seinem Gewand als Mitglied des Fürstenstandes ausgewiesen ist, handelt es sich um einen Zuhörer. Der ihm gegenüber sitzende junge Mann dagegen ist der Erzähler der Geschichte. Seine grün-rote Mi-Parti-Kleidung läßt den fahrenden Barden erkennen. Aber das alleine ist noch nicht aussagekräftig: Zum Erzähler wird er vor allem durch die ausgreifenden Gesten seiner Arme: Er redet quasi mit den Händen.

Die Geschichte

Handelnde Personen der Geschichte sind neben Dietrich von Bern, sein Gefolgsmann und Lehrer, der alte Held Hildebrand und der Riese Sigenot als ihr Gegenspieler. Hildebrand erzählt seinem Herrn vom Riesen Sigenot, den Dietrich daraufhin unbedingt bezwingen will. Unser Held überschätzt dabei eindeutig seine Kräfte.

Der Illustrator drückt dies auf seine Weise aus. Er zeigt Dietrich in einem ähnlichen Mi-Parti-Gewand wie den Barden zu Beginn der Geschichte. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts waren solche farbig zweigeteilten Kleidungsstücke nicht nur bei Spielleuten, sonden vor allem auch bei jungen Leuten beliebt. Besonders die Farbkombination von Grün und Rot erweist sich im Fall Dietrichs in ihrer Symbolik als vielsagend: Grün stand für die unerfahrene, törichte Jugend. Rot bedeutete Kampf, Krieg, Feuer und Tod.

Dietrich wird damit als junger, noch etwas törichter Held dargestellt, der darauf aus ist, sich im Kampf zu erproben. Auf seiner Reise verirrt er sich in einem Wald, tötet eine Hirschkuh und befreit den Zwerg Baldung, der sich in der Gefangenschaft eines Wilden Mannes befunden hatte. Baldung zeigt ihm zum Dank den Weg und schenkt ihm einen Zauberstein mit schützenden Kräften. Dietrich findet Sigenot, unterliegt ihm in einem mehrtägigen Kampf und wird von dem Riesen in eine Schlangengrube geworfen. Hildebrand, besorgt wegen Dietrichs langem Ausbleiben, macht sich schließlich selbst auf den Weg. Im Wald trifft er auf Sigenot, der ihm bereits auflauert. Beide kämpfen miteinander. Hildebrand wird besiegt, gefangengenommen und von Sigenot in dessen Wohnung gebracht. Doch Hildebrand kann sich selbst befreien. Es kommt zu einem erneuten Kampf. Dieses Mal unterliegt Sigenot und wird von Hildebrand getötet. Mit Hilfe des Zwerges Eckerich gelingt es dem alten Helden schließlich, Dietrich zu befreien. Die Helden kehren nach Bern zurück.

Die Bilder

Der Cod. Pal. germ. 67 wurde um 1470 von Ludwig Henfflin für Margarethe von Savoyen geschrieben und erhielt 201 Illustrationen. Das ist für ein Buch von nur 106 Blättern Umfang eine unglaubliche Menge von Darstellungen. Beinahe jede Strophe des Epos wurde illustriert. Aber im Gegensatz zur ereignisreichen Geschichte wirken die Illustrationen beinahe langweilig. Kampfszene reiht sich an Kampfszene, Dialog an Dialog.

Nur in geringfügigen Details unterscheiden sich die Bilder. Aber diese winzigen Abweichungen sind manchmal von entscheidender Bedeutung für die Aussagekraft einer Darstellung. Fol. 11r z. B. zeigt wie Dietrich begleitet von einigen seiner Vasallen aufbricht, um Sigenot zu suchen. Sein Dienstmann Wolffhart bietet ihm an, statt seiner mit dem Riesen zu kämpfen. Obwohl Dietrich auf diesen Vorschlag noch nicht geantwortet hat, ist für den kundigen Betrachter die Antwort klar: Der Held wird ablehnen, denn das Visier seines Helmes ist geschlossen. Er hat seinen Entschluß gefaßt und ist für andere Pläne im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr zugänglich.

Die Miniaturen offenbaren mit Hilfe moderner Medien aber eine ganz andere Qualität: Schnell hintereinander durchgeblättert, entfalten die Darstellungen eine ähnliche Wirkung wie ein …

Daumenkino

Gerade die Kampfszenen erscheinen so wie kurze Trickfilme: hier der Kampf Dietrichs mit dem Wilden Mann (fol. 19v-22r). Neben der stereotypen Gestaltung der Szenen wird diese Wirkung vor allem durch die stets gleichbleibenden Hintergründe der Darstellungen gewährleistet. Sie bestehen meist nur aus einfachen Bodenstreifen, die mit einer flachen Horizontlinie enden. Die Figuren agieren darauf wie auf einer Bühne. Vielleicht wurden solche Epen wie der "Sigenot" am Hof Margarethes von Savoyen ja gelegentlich auch als Stück aufgeführt.

Literatur

- Württemberg im Spätmittelalter

Amelung, Peter/ Fischer, Joachim/Irtenkauf, Wolfgang (Hrsg.): Württemberg im Spätmittelalter. Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Stuttgart 1985, S. 153, Nr. 159. - Bartsch, Handschriften, 1887

Bartsch, Karl: Die altdeutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg 1), Heidelberg 1887, Nr. 43. - Berenbach, Einbände, 1938

Berenbach, Josef: Untersuchungen zu einigen Einbänden der Heidelberger Universitätsbibliothek, in: Neue Heidelberger Jahrbücher N.F. 1938, S. 23-33, bes. S. 32, Nr. 24. - Curschmann/ Wachinger, Sigenot, 1994

Curschmann, Michael /Wachinger, Burghart: Der Berner und der Riese Sigenot auf Wildenstein, in: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 116, 1994, S. 360-389. - Haebler, Rollen- und Plattenstempel, 1968

Haebler, Konrad: Rollen- und Plattenstempel des 16. Jahrhunderts (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 41-42), 2 Bde. Leipzig 1928-1929 (Reprint Nendeln & Wiesbaden 1968) bes. Bd. 2, S.71, Platten V. - Händl, Sigenot-Überlieferung, 1999

Händl, Claudia: Überlegungen zur Text-Bild-Relation in der >Sigenot<-Überlieferung, in: Brunner, Horst u. a. (Hrsg.): helle döne schöne. Versammelte Arbeiten zur älteren und neueren deutschen Literatur. Festschrift für Wolfgang Walliczek (Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 66), Göppingen 1999, S. 87-129. - Heinzle, Dietrichepik

Heinzle, Joachim: Mittelhochdeutsche Dietrichepik. Untersuchungen zur Tradierungsweise, Überlieferungskritik und Gattungsgeschichte später Heldendichtung (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 62), Zürich/München 1978, S. 320 (Sigle S3 [h1]). - VL (2) Bd. 8, Sp. 1236-1239 (Joachim Heinzle)

Heinzle, Joachim in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/ New York 1978ff. (VL2), Bd. 8, Sp. 1236-1239. - Kofler, Heldenbuch-Inkunabel, 2003

Kofler, Walter (Hrsg.): Die Heldenbuch-Inkunabel von 1479. Alle Exemplare und Fragmente in 350 Abbildungen (Litterae N. 121), Göppingen 2003. - Matthey, Wiegendruck,1954-1959

Matthey, Walther: Der älteste Wiegendruck des ‘Sigenot’. Datierung, Bildschmuck, Nachwirkung, in: Anzeiger des Germanischen National-Museums 1954-1959, S. 68-90 (Sigle h1). - Ott, Rodenegg revisited, 1999

Ott, Norbert H.: Rodenegg revisited oder Zur Veränderung von Struktur und Gebrauchssituation literarischer Bildzeugnisse im historischen Prozeß, in: Brunner, Horst u. a. (Hrsg.): helle döne schöne. Versammelte Arbeiten zur älteren und neueren deutschen Literatur. Festschrift für Wolfgang Walliczek (Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 66), Göppingen 1999, S. 61-86. - Presser, Ottheinrich, 1955

Presser, Helmut: Unbekannte Ottheinrich-Bände in Mainz, in: Gutenberg-Jahrbuch 1955, S. 281-290, bes. S. 287, Abb. 5. - Schoener, Sigenot, 1928

Schoener, August Clemens (Hrsg.): Der jüngere Sigenot (Germanische Bibliothek 3/6), Heidelberg 1928 (Sigle h1). - Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilder-Handschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitäts-Bibliothek, Leipzig 1927, S. VII, S. 71f., S. 79. - Wilken 1817

Wilken, Friedrich: Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Nebst einem Verzeichniß der aus der pfaelzischen Bibliothek im Vatican an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften, Heidelberg 1817, S. 332. - Zupitza 1870

Zupitza, Julius (Hrsg.): Dietrichs Abenteuer von Albrecht von Kemenaten nebst den Bruchstücken von Dietrich und Wenezlan (Deutsches Heldenbuch, fünfter Teil), Berlin 1870 - Bremer DFG-Projekt: „Die ‚historische Dietrichepik‘. Neueditionen und Untersuchungen“

- Johannes Schnurr / teamwork, Daumenkino des Mittelalters: Wie 600 Jahre alte Bilder im Computer das Laufen lernten, in: Die ZEIT, 07.04.2004, S. 37.

© Karin Zimmermann, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 09/2008