Kleiner Ratgeber zur Archivierung digitaler Daten

99

gut archivierungstauglich. Gegenwärtig liegen aber

noch nicht viele Erfahrungen mit XML-Daten vor, die

Thematik sollte also weiter verfolgt werden.

Das Schweizer Bundesarchiv hat einen eigenen

Standard „SIARD RDB DATA" etabliert. Tools extra-

hieren dabei aus relationalen Datenbanken Struktur-

informationen sowie Daten und wandeln sie in ein

archivierbares Format um. Es wird auch eine Be-

schreibung der Tabellen und Attribute erwartet. Der

Standard basiert auf SQL, CSV und XML.

Übrigens: Das Schweizer Bundesarchiv archiviert aus-

schließlich die folgenden Formate: TXT, PDF/A, CSV,

SIARD, TIFF und WAVE.

Das „kopal "-Projekt (Kooperativer Aufbau eines

Langzeitarchivs digitaler Informationen) vertraut in die

Langzeitarchivierungsfähigkeit professioneller Daten-

banksysteme (IBM). Allgemeine Vor- und Nachteile

wurden schon beschrieben. Im Falle von „kopal" wer-

den binäre Dokumentformate als BLOBs gespeichert,

womit sich eine Abhängigkeit von proprietären

Datenbankschnittstellen ergibt.

Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) fordert zur

Archivierung von Datenbanken eine Dokumentation

(Anforderungen, Datenstruktur als ERD, Tabellen, se-

mantische Beschreibung). Es sollen keine BLOBs, son-

dern Referenzierungen auf das Verzeichnissystem be-

nutztwerden. Neben der Original-Datenbank soll auch

ein softwareunabhängiges Format als XML (+ doku-

mentierte DTD) oder SQL (DDL) bereitgestellt werden.

Weitere Hinweise zur Archivierung von Datenbanken,

auch hinsichtlich XML, findet man bei „Nestor".

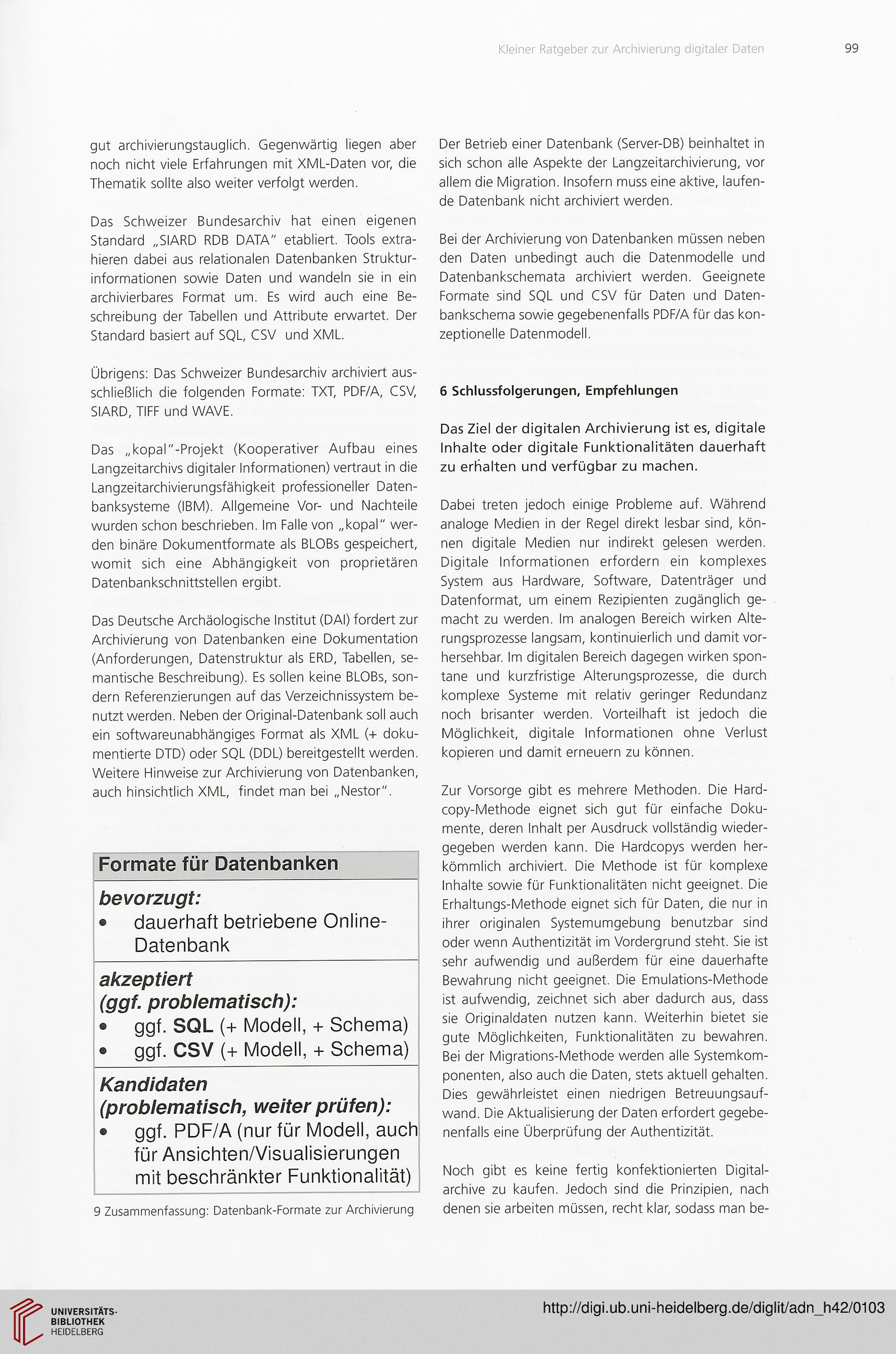

Formate für Datenbanken

bevorzugt:

• dauerhaft betriebene Online-

Datenbank

akzeptiert

(ggf. problematisch):

• ggf. SQL (+ Modell, + Schema)

• ggf. CSV (+ Modell, + Schema)

Kandidaten

(problematisch, weiter prüfen):

• ggf. PDF/A (nur für Modell, auch

für Ansichten/Visualisierungen

mit beschränkter Funktionalität)

9 Zusammenfassung: Datenbank-Formate zur Archivierung

Der Betrieb einer Datenbank (Server-DB) beinhaltet in

sich schon alle Aspekte der Langzeitarchivierung, vor

allem die Migration. Insofern muss eine aktive, laufen-

de Datenbank nicht archiviert werden.

Bei der Archivierung von Datenbanken müssen neben

den Daten unbedingt auch die Datenmodelle und

Datenbankschemata archiviert werden. Geeignete

Formate sind SQL und CSV für Daten und Daten-

bankschema sowie gegebenenfalls PDF/A für das kon-

zeptionelle Datenmodell.

6 Schlussfolgerungen, Empfehlungen

Das Ziel der digitalen Archivierung ist es, digitale

Inhalte oder digitale Funktionalitäten dauerhaft

zu erhalten und verfügbar zu machen.

Dabei treten jedoch einige Probleme auf. Während

analoge Medien in der Regel direkt lesbar sind, kön-

nen digitale Medien nur indirekt gelesen werden.

Digitale Informationen erfordern ein komplexes

System aus Hardware, Software, Datenträger und

Datenformat, um einem Rezipienten zugänglich ge-

macht zu werden. Im analogen Bereich wirken Alte-

rungsprozesse langsam, kontinuierlich und damit vor-

hersehbar. Im digitalen Bereich dagegen wirken spon-

tane und kurzfristige Alterungsprozesse, die durch

komplexe Systeme mit relativ geringer Redundanz

noch brisanter werden. Vorteilhaft ist jedoch die

Möglichkeit, digitale Informationen ohne Verlust

kopieren und damit erneuern zu können.

Zur Vorsorge gibt es mehrere Methoden. Die Hard-

copy-Methode eignet sich gut für einfache Doku-

mente, deren Inhalt per Ausdruck vollständig wieder-

gegeben werden kann. Die Hardcopys werden her-

kömmlich archiviert. Die Methode ist für komplexe

Inhalte sowie für Funktionalitäten nicht geeignet. Die

Erhaltungs-Methode eignet sich für Daten, die nur in

ihrer originalen Systemumgebung benutzbar sind

oder wenn Authentizität im Vordergrund steht. Sie ist

sehr aufwendig und außerdem für eine dauerhafte

Bewahrung nicht geeignet. Die Emulations-Methode

ist aufwendig, zeichnet sich aber dadurch aus, dass

sie Originaldaten nutzen kann. Weiterhin bietet sie

gute Möglichkeiten, Funktionalitäten zu bewahren.

Bei der Migrations-Methode werden alle Systemkom-

ponenten, also auch die Daten, stets aktuell gehalten.

Dies gewährleistet einen niedrigen Betreuungsauf-

wand. Die Aktualisierung der Daten erfordert gegebe-

nenfalls eine Überprüfung der Authentizität.

Noch gibt es keine fertig konfektionierten Digital-

archive zu kaufen. Jedoch sind die Prinzipien, nach

denen sie arbeiten müssen, recht klar, sodass man be-

99

gut archivierungstauglich. Gegenwärtig liegen aber

noch nicht viele Erfahrungen mit XML-Daten vor, die

Thematik sollte also weiter verfolgt werden.

Das Schweizer Bundesarchiv hat einen eigenen

Standard „SIARD RDB DATA" etabliert. Tools extra-

hieren dabei aus relationalen Datenbanken Struktur-

informationen sowie Daten und wandeln sie in ein

archivierbares Format um. Es wird auch eine Be-

schreibung der Tabellen und Attribute erwartet. Der

Standard basiert auf SQL, CSV und XML.

Übrigens: Das Schweizer Bundesarchiv archiviert aus-

schließlich die folgenden Formate: TXT, PDF/A, CSV,

SIARD, TIFF und WAVE.

Das „kopal "-Projekt (Kooperativer Aufbau eines

Langzeitarchivs digitaler Informationen) vertraut in die

Langzeitarchivierungsfähigkeit professioneller Daten-

banksysteme (IBM). Allgemeine Vor- und Nachteile

wurden schon beschrieben. Im Falle von „kopal" wer-

den binäre Dokumentformate als BLOBs gespeichert,

womit sich eine Abhängigkeit von proprietären

Datenbankschnittstellen ergibt.

Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) fordert zur

Archivierung von Datenbanken eine Dokumentation

(Anforderungen, Datenstruktur als ERD, Tabellen, se-

mantische Beschreibung). Es sollen keine BLOBs, son-

dern Referenzierungen auf das Verzeichnissystem be-

nutztwerden. Neben der Original-Datenbank soll auch

ein softwareunabhängiges Format als XML (+ doku-

mentierte DTD) oder SQL (DDL) bereitgestellt werden.

Weitere Hinweise zur Archivierung von Datenbanken,

auch hinsichtlich XML, findet man bei „Nestor".

Formate für Datenbanken

bevorzugt:

• dauerhaft betriebene Online-

Datenbank

akzeptiert

(ggf. problematisch):

• ggf. SQL (+ Modell, + Schema)

• ggf. CSV (+ Modell, + Schema)

Kandidaten

(problematisch, weiter prüfen):

• ggf. PDF/A (nur für Modell, auch

für Ansichten/Visualisierungen

mit beschränkter Funktionalität)

9 Zusammenfassung: Datenbank-Formate zur Archivierung

Der Betrieb einer Datenbank (Server-DB) beinhaltet in

sich schon alle Aspekte der Langzeitarchivierung, vor

allem die Migration. Insofern muss eine aktive, laufen-

de Datenbank nicht archiviert werden.

Bei der Archivierung von Datenbanken müssen neben

den Daten unbedingt auch die Datenmodelle und

Datenbankschemata archiviert werden. Geeignete

Formate sind SQL und CSV für Daten und Daten-

bankschema sowie gegebenenfalls PDF/A für das kon-

zeptionelle Datenmodell.

6 Schlussfolgerungen, Empfehlungen

Das Ziel der digitalen Archivierung ist es, digitale

Inhalte oder digitale Funktionalitäten dauerhaft

zu erhalten und verfügbar zu machen.

Dabei treten jedoch einige Probleme auf. Während

analoge Medien in der Regel direkt lesbar sind, kön-

nen digitale Medien nur indirekt gelesen werden.

Digitale Informationen erfordern ein komplexes

System aus Hardware, Software, Datenträger und

Datenformat, um einem Rezipienten zugänglich ge-

macht zu werden. Im analogen Bereich wirken Alte-

rungsprozesse langsam, kontinuierlich und damit vor-

hersehbar. Im digitalen Bereich dagegen wirken spon-

tane und kurzfristige Alterungsprozesse, die durch

komplexe Systeme mit relativ geringer Redundanz

noch brisanter werden. Vorteilhaft ist jedoch die

Möglichkeit, digitale Informationen ohne Verlust

kopieren und damit erneuern zu können.

Zur Vorsorge gibt es mehrere Methoden. Die Hard-

copy-Methode eignet sich gut für einfache Doku-

mente, deren Inhalt per Ausdruck vollständig wieder-

gegeben werden kann. Die Hardcopys werden her-

kömmlich archiviert. Die Methode ist für komplexe

Inhalte sowie für Funktionalitäten nicht geeignet. Die

Erhaltungs-Methode eignet sich für Daten, die nur in

ihrer originalen Systemumgebung benutzbar sind

oder wenn Authentizität im Vordergrund steht. Sie ist

sehr aufwendig und außerdem für eine dauerhafte

Bewahrung nicht geeignet. Die Emulations-Methode

ist aufwendig, zeichnet sich aber dadurch aus, dass

sie Originaldaten nutzen kann. Weiterhin bietet sie

gute Möglichkeiten, Funktionalitäten zu bewahren.

Bei der Migrations-Methode werden alle Systemkom-

ponenten, also auch die Daten, stets aktuell gehalten.

Dies gewährleistet einen niedrigen Betreuungsauf-

wand. Die Aktualisierung der Daten erfordert gegebe-

nenfalls eine Überprüfung der Authentizität.

Noch gibt es keine fertig konfektionierten Digital-

archive zu kaufen. Jedoch sind die Prinzipien, nach

denen sie arbeiten müssen, recht klar, sodass man be-