118

Archäologie und Informationssysteme

IANUS. Die Konzeption eines nationalen Forschungsdatenzentrums für die

Archäologie und die Altertumswissenschaften

Ortwin Daily, Friederike Fless, Reinhard Förtsch, Maurice Heinrich, Felix F. Schäfer

Ausgangslage:

Moderne Altertumswissenschaften

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben

die Archäologien und die Altertumswissenschaften

einen komplexen Prozess der Ausdifferenzierung

erfahren, der sich in der Verankerung der Forschung

in spezifischen Institutionen wie den Universitäten,

dem Deutschen Archäologischen Institut, den

Akademien, den Museen oder den Landesdenkmal-

ämtern artikuliert hat. Befördert durch Großgrabun-

gen, die unter anderem in Kleinasien, Griechenland

und dem Vorderen Orient im letzten Viertel des 19.

Jahrhunderts einsetzten, sind in rascher Folge neue

Arbeitsfelder entstanden, die wiederum als universitä-

re Disziplinen Gestalt angenommen haben. Die alter-

tumswissenschaftliche Forschung umfasst heute ein

breites Spektrum. Zu ihnen gehören im Kern verschie-

dene Archäologien, Philologien und Geschichts-

wissenschaften, die jeweils räumlich und/oder zeitlich

unterschiedliche Kulturen zum Gegenstand haben. Je

nach Quellengattung werden sie durch stärker spezia-

lisierte Disziplinen ergänzt, zum Beispiel durch die

Bauforschung, die Dendrochronologie, die Epigrafik

oder die Numismatik. Schließlich spielen auch Fächer

und Methoden eine Rolle, die eigentlich in anderen

Fachdomänen beheimatet sind, aber dennoch wichti-

ge Informationen zu historischen Phänomenen beitra-

gen können; hierzu zählen etwa die Anthropologie,

Archäobiologie und Archäozoologie, die Geologie

und Geografie, naturwissenschaftliche und medizini-

sche Untersuchungen.

Ergebnisse der Forschung wurden zunächst in analo-

ger Form mit spezifischen Ausprägungen der Wis-

sensaufbereitung langfristig gesichert, zum Beispiel in

Bibliotheken, Grabungsarchiven, Gelehrtennachläs-

sen, Corpora, Fototheken, gedruckten Publikationen,

Gipsabgüssen und Abklatschen oder Sammlungen in

Museen. Heute kommt diese Rolle in einem rasant

wachsenden Maße digitalen Daten zu. Je nach

Projekten und Fragestellungen werden entweder

„(Primär-)Daten" generiert - zum Beispiel bei Feldfor-

schungen, Untersuchungen mit Originalobjekten oder

Texteditionen - oder durch Auswertungen, Analysen

und Berechnungen neue „(Sekundär-)Daten" mit

Erkenntnissen und Interpretationen gewonnen, die

dann in der Regel publiziert werden.1 Beide Prozesse

werden zunehmend durch elektronische Systeme, die

unmittelbar digitale Daten erzeugen, verarbeiten,

visualisieren und bereitstellen, geprägt. In immer

mehr Fällen bilden ausschließlich digital vorliegende

Informationen („born digital") neben schriftlichen

Dokumentationen und materiellen Hinterlassenschaf-

ten sogar die einzige Grundlage für moderne For-

schungsfragen. Die konkreten Einsatzgebiete von

Rechnern in den Altertumswissenschaften sind dabei

vielfältig: Datenbanken dienen zur Strukturierung und

Verwaltung von Informationen über Fundstellen und

Objekten, geografische Informationssysteme helfen

bei der Analyse und Darstellung von raumbezogenen

Angaben, elektronische Texte werden automatisiert

nach sprachlich-syntaktischen Charakteristika durch-

sucht, Statistikprogramme werten quantitative Beob-

achtungen aus, 2-D- und 3-D-Rekonstruktionen hel-

fen wissenschaftliche Ergebnisse zu visualisieren und

zu überprüfen, digitale Fotos, Zeichnungen und

Messungen dokumentieren vergängliche Kontexte. Je

nach Sichtweise verdrängen oder ergänzen diese

Verfahren immer stärker die bislang etablierten Prak-

tiken und deren in der Vergangenheit zumeist analo-

gen Resultate.

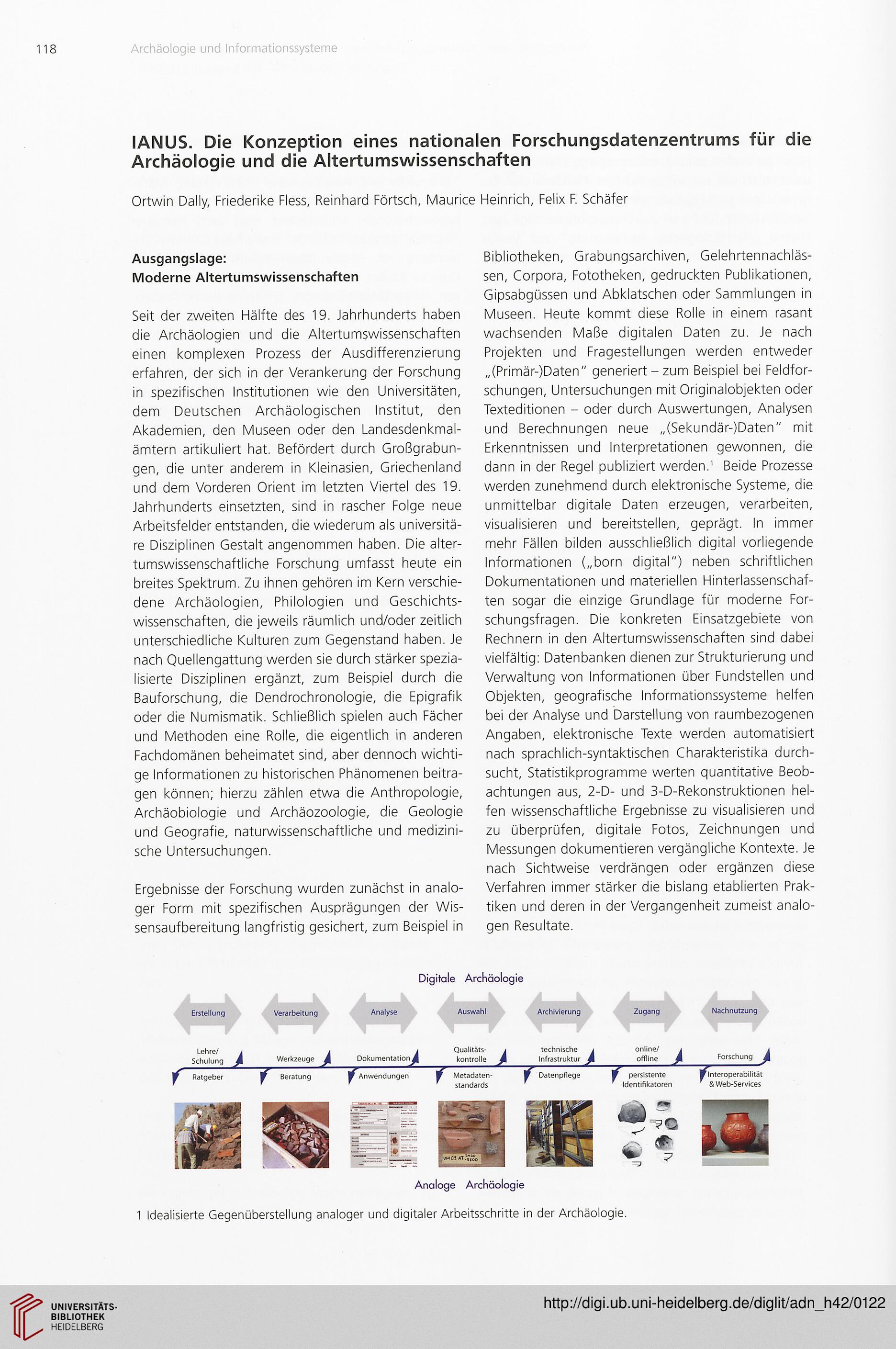

Digitale Archäologie

Erstellung Verarbeitung Analyse

Auswahl Archivierung Zugang Nachnutzung

Lehre/

Schulung

Ratgeber

Beratung

Dokumentation^!

Qualitäts- i

Kontrolle A

technische i

Infrastruktur

online/ i

offline A

Forschung t

Anwendungen

W Metadaten-

' Standards

Datenpflege

Jr persistente

' Identifikatoren

r Interoperabilität

& Web-Services

Analoge Archäologie

1 Idealisierte Gegenüberstellung analoger und digitaler Arbeitsschritte in der Archäologie.

Archäologie und Informationssysteme

IANUS. Die Konzeption eines nationalen Forschungsdatenzentrums für die

Archäologie und die Altertumswissenschaften

Ortwin Daily, Friederike Fless, Reinhard Förtsch, Maurice Heinrich, Felix F. Schäfer

Ausgangslage:

Moderne Altertumswissenschaften

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben

die Archäologien und die Altertumswissenschaften

einen komplexen Prozess der Ausdifferenzierung

erfahren, der sich in der Verankerung der Forschung

in spezifischen Institutionen wie den Universitäten,

dem Deutschen Archäologischen Institut, den

Akademien, den Museen oder den Landesdenkmal-

ämtern artikuliert hat. Befördert durch Großgrabun-

gen, die unter anderem in Kleinasien, Griechenland

und dem Vorderen Orient im letzten Viertel des 19.

Jahrhunderts einsetzten, sind in rascher Folge neue

Arbeitsfelder entstanden, die wiederum als universitä-

re Disziplinen Gestalt angenommen haben. Die alter-

tumswissenschaftliche Forschung umfasst heute ein

breites Spektrum. Zu ihnen gehören im Kern verschie-

dene Archäologien, Philologien und Geschichts-

wissenschaften, die jeweils räumlich und/oder zeitlich

unterschiedliche Kulturen zum Gegenstand haben. Je

nach Quellengattung werden sie durch stärker spezia-

lisierte Disziplinen ergänzt, zum Beispiel durch die

Bauforschung, die Dendrochronologie, die Epigrafik

oder die Numismatik. Schließlich spielen auch Fächer

und Methoden eine Rolle, die eigentlich in anderen

Fachdomänen beheimatet sind, aber dennoch wichti-

ge Informationen zu historischen Phänomenen beitra-

gen können; hierzu zählen etwa die Anthropologie,

Archäobiologie und Archäozoologie, die Geologie

und Geografie, naturwissenschaftliche und medizini-

sche Untersuchungen.

Ergebnisse der Forschung wurden zunächst in analo-

ger Form mit spezifischen Ausprägungen der Wis-

sensaufbereitung langfristig gesichert, zum Beispiel in

Bibliotheken, Grabungsarchiven, Gelehrtennachläs-

sen, Corpora, Fototheken, gedruckten Publikationen,

Gipsabgüssen und Abklatschen oder Sammlungen in

Museen. Heute kommt diese Rolle in einem rasant

wachsenden Maße digitalen Daten zu. Je nach

Projekten und Fragestellungen werden entweder

„(Primär-)Daten" generiert - zum Beispiel bei Feldfor-

schungen, Untersuchungen mit Originalobjekten oder

Texteditionen - oder durch Auswertungen, Analysen

und Berechnungen neue „(Sekundär-)Daten" mit

Erkenntnissen und Interpretationen gewonnen, die

dann in der Regel publiziert werden.1 Beide Prozesse

werden zunehmend durch elektronische Systeme, die

unmittelbar digitale Daten erzeugen, verarbeiten,

visualisieren und bereitstellen, geprägt. In immer

mehr Fällen bilden ausschließlich digital vorliegende

Informationen („born digital") neben schriftlichen

Dokumentationen und materiellen Hinterlassenschaf-

ten sogar die einzige Grundlage für moderne For-

schungsfragen. Die konkreten Einsatzgebiete von

Rechnern in den Altertumswissenschaften sind dabei

vielfältig: Datenbanken dienen zur Strukturierung und

Verwaltung von Informationen über Fundstellen und

Objekten, geografische Informationssysteme helfen

bei der Analyse und Darstellung von raumbezogenen

Angaben, elektronische Texte werden automatisiert

nach sprachlich-syntaktischen Charakteristika durch-

sucht, Statistikprogramme werten quantitative Beob-

achtungen aus, 2-D- und 3-D-Rekonstruktionen hel-

fen wissenschaftliche Ergebnisse zu visualisieren und

zu überprüfen, digitale Fotos, Zeichnungen und

Messungen dokumentieren vergängliche Kontexte. Je

nach Sichtweise verdrängen oder ergänzen diese

Verfahren immer stärker die bislang etablierten Prak-

tiken und deren in der Vergangenheit zumeist analo-

gen Resultate.

Digitale Archäologie

Erstellung Verarbeitung Analyse

Auswahl Archivierung Zugang Nachnutzung

Lehre/

Schulung

Ratgeber

Beratung

Dokumentation^!

Qualitäts- i

Kontrolle A

technische i

Infrastruktur

online/ i

offline A

Forschung t

Anwendungen

W Metadaten-

' Standards

Datenpflege

Jr persistente

' Identifikatoren

r Interoperabilität

& Web-Services

Analoge Archäologie

1 Idealisierte Gegenüberstellung analoger und digitaler Arbeitsschritte in der Archäologie.