BULLETIN DE L'A HT POUR TOUS

N° 206

de fnnlaisie où la main seule travaille. Disons contradiction avec le sens commun et surtout ne ! dans les tapisseries à verdures du xvc siècle

cependant, pour ne pas être taxé d'intransi- ridiculisent pas la forme. jusqu'à et y compris la Renaissance (fig. 24)

geance, que leur emploi peut s'expliquer dans Un procédé, à peine entrevu dans certains Après avoir analysé tant de fois le rôle du

certaines industries spéciales, comme celles des détails de peintures des vases grecs à figures Irait dans le dessin, il est peut-être temps de

tissus par exemple, où le fil, les lacets, les galons j rouges sur fond noir, s'observe d'une façon plus J parler du dessin sans trait, c'est-à-dire de celui

et soutaches, constamment en jeu, expliquent générale dans les poteries des iles médilerra-

d eux-mêmes la multiplication du trait et de ses néennes, à Rhodes particulièrement, comme

dérivés. aussi sur certains vases étrusques d'ancien style.

Inutile d'ajouter que les divers procédés de j II consiste en une réserve intérieure de la teinte

locale qui se maintient, on pourrait presque

dire, à une distance respectueuse, non seule-

ment du contour mais aussi des Irails de l'es-

quisse (fig. 21).

Ce procédé est rendu avec plus de finesse de

touche dans les productions décoratives des

pays soumis à l'Islam, notamment clans les

faïences persanes où les motifs fleuris acquièrent

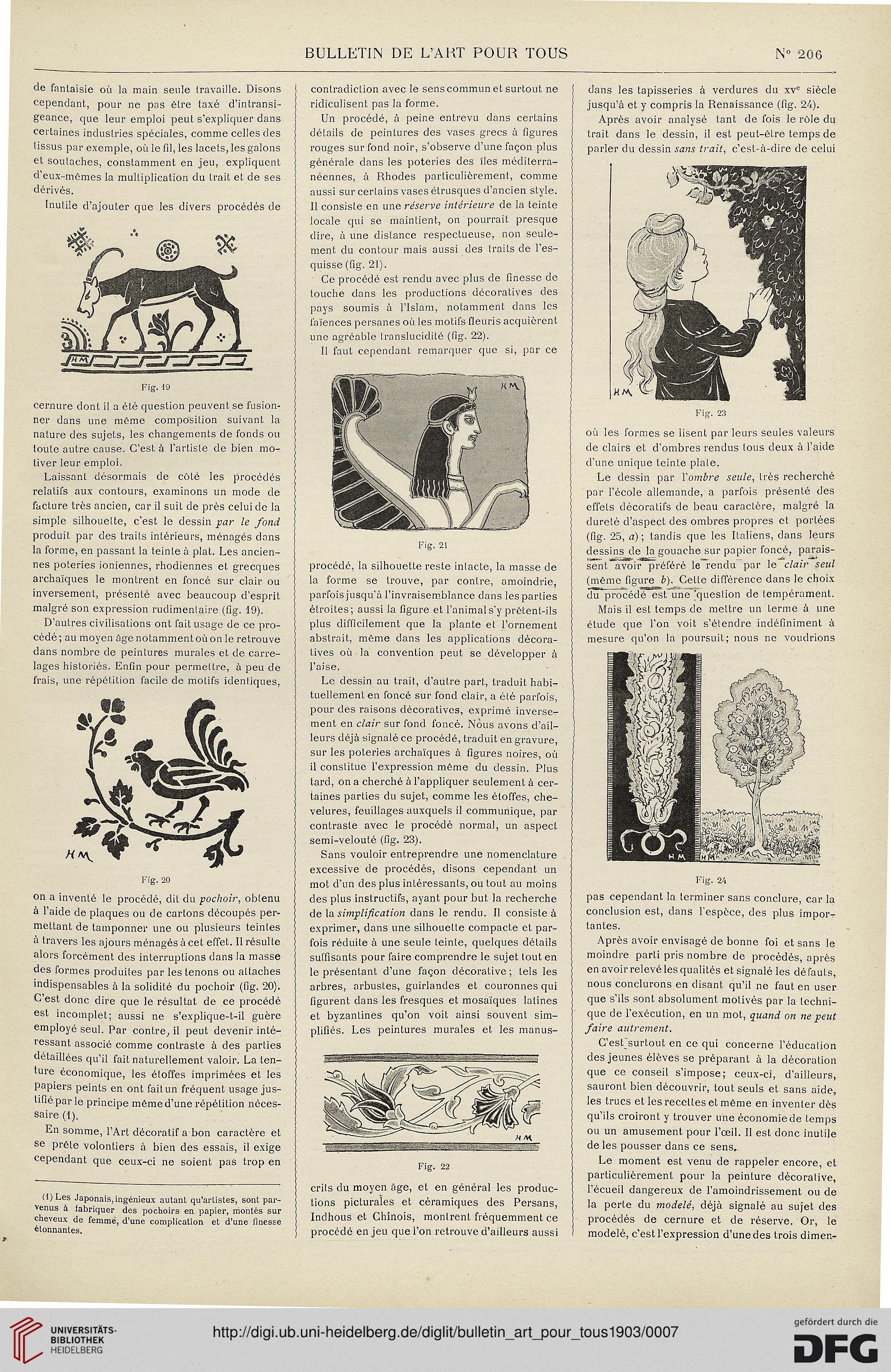

une agréable Iranslucidité (fig. 22).

Il faut cependant remarquer que si, par ce

Fis. 19

Fig. 23

abstrait, môme dans les applications décora- j mesure qu'on la poursuit; nous ne voudrions

tives où la convention peut se développer à

cernure dont il a été question peuvent se fusion-

ner dans une même composition suivant la

nature des sujets, les changements de fonds ou J SI V I^P ^ j ou Ies formés se lisent par leurs seules valeurs

toute autre cause. C'est à l'artiste de bien mo- S?\ \. /M Ml f-> I de clairs et d'ombres rendus tous deux à l'aide

tiver leur emploi. Hp^\\ x^, jM |f I ! d'une unique teinte plate.

Laissant désormais de côté les procédés j 5«É&K\ Mffliïïir:::\ -"s ^essm Par ^om^re seule, très recherché

relatifs aux contours, examinons un mode de ÉRa^Jv *(~ \ par l'école allemande, a parfois présenté des

facture très ancien, car il suit de près celui de la frSÊ 5»>\ \ V I I effets décoratifs de beau caractère, malgré la

simple silhouette, c'est le dessiner le fond NO§ W^Ê^^^1^L.^L_ ^ ^ dureté d'aspect des ombres propres et portées

produit par des traits intérieurs, ménagés dans . (fig- 25, a); tandis que les Italiens, dans leurs

la forme, en passant la teinte à plat. Les ancien- 'S'21 ; dessirmcle la gouache sur papier foncé, parais-

nes poteries ioniennes, rhodiennes et grecques procédé, la silhouette reste inlacte, la masse de sent avoir préféré le rendu par le clair seul

archaïques le montrent en foncé sur clair ou la forme se trouve, par contre, amoindrie, (même figure b). Cette différence dans le choix

inversement, présenté avec beaucoup d'esprit parfois jusqu'à l'invraisemblance dans les parties du procédé est une question de tempérament

malgré son. expression rudimenfaire (fig. 19). étroites ; aussi la figure et l'animal s'y prêtent-ils Mais il est temps de mettre un terme à une

D'autres civilisations ont fait usage de ce pro- j plus difficilement que la plante et l'ornement j étude que l'on voit s'étendre indéfiniment à

cédé; au moyen âge notamment où on le retrouve

dans nombre de peintures murales et de carre-

lages historiés. Enfin pour permettre, à peu de ! l'aise.

frais, une répétition facile de motifs identiques, Le dessin au trait, d'autre part, traduit habi

tuellementen foncé sur fond clair, a été parfois,

pour des raisons décoratives, exprimé inverse-

ment en clair sur fond foncé. Nous avons d'ail-

leurs déjà signalé ce procédé, traduit en gravure,

sur les poteries archaïques à figures noires, où

il constitue l'expression même du dessin. Plus

tard, on a cherché à l'appliquer seulement à cer-

taines parties du sujet, comme les étoffes, che-

velures, feuillages auxquels il communique, par

contraste avec le procédé normal, un aspect

semi-velouté (fig. 23).

Sans vouloir entreprendre une nomenclature

excessive de procédés, disons cependant un

1- ig. 20 mot d'un des plus intéressants, ou tout au moins < Fig. 24

on a inventé le procédé, dit du pochoir, obtenu des plus instructifs, ayant pour but la recherche \ Pas cependant la terminer sans conclure, car la

à l'aide de plaques ou de cartons découpés per- de la simplification dans le rendu. Il consiste à ! conclusion est, dans l'espèce, des plus impor-

metlant de tamponner une ou plusieurs teintes j exprimer, dans une silhouette compacte et par- tantes.

fois réduite à une seule Leinle, quelques détails Après avoir envisagé de bonne foi et sans le

suffisants pour faire comprendre le sujet tout en moindre parti pris nombre de procédés, après

le présentant d'une façon décorative ; tels les en avoir relevé les qualités et signalé les défauts,

arbres, arbustes, guirlandes et couronnes qui nous conclurons en disant qu'il ne faut en user

figurent dans les fresques et mosaïques latines ' que s'ils sont absolument motivés par la lechni-

et byzantines qu'on voit ainsi souvent sim- ; que de l'exécution, en un mot, quand on ne peut

employé seul. Par contre, il peut devenir inté- j plifiés. Les peintures murales et les manus- j faire autrement.

ressant associé comme contraste à des parties

détaillées qu'il fait naturellement valoir. La ten-

à travers les ajours ménagés à cet effet. Il résulte

alors forcément des interruptions clans la masse

des formes produites par les tenons ou attaches

indispensables à la solidité du pochoir (fig. 20).

C'est donc dire que le résultat de ce procédé

est incomplet; aussi ne s'explique-t-il guère

ture économique, les étoffes imprimées et les

papiers peints en ont fait un fréquent usage jus-

tifié par le principe même d'une répétition néces-

saire (1).

En somme, l'Art décoratif a bon caractère et

se prèle volontiers à bien des essais, il exige

cependant que ceux-ci ne soient pas trop en

(l)Les Japonais,ingénieux autant qu'artistes, sont par-

venus à fabriquer des pochoirs en papier, montés sur

cheveux de femme, d'une complication et d'une finesse

étonnantes.

C'est'surlout en ce qui concerne l'éducalion

^^^.^^w^^^vc^>i^, ■,.-.■-■„ :..■■■ j des jeunes élèves se préparant à la décoration

que ce conseil s'impose; ceux-ci, d'ailleurs,

sauront bien découvrir, tout seuls et sans aide,

les trucs et les recettes et même en inventer dès

qu'ils croiront y trouver une économie de temps

ou un amusement pour l'oeil. Il est donc inutile

de les pousser dans ce sens.

Le moment est venu de rappeler encore, et

particulièrement pour la peinture décorative,

crils du moyen âge, et en général les produc- j l'écueil dangereux de l'amoindrissement ou de

M Al

Fig. 22

tions picturales et céramiques des Persans,

Indhous et Chinois, montrent fréquemment ce

procédé en jeu que l'on retrouve d'ailleurs aussi

la perte du modelé, déjà signalé au sujet des

procédés de cernure et de réserve. Or, le

modelé, c'est l'expression d'une des trois dimen-

N° 206

de fnnlaisie où la main seule travaille. Disons contradiction avec le sens commun et surtout ne ! dans les tapisseries à verdures du xvc siècle

cependant, pour ne pas être taxé d'intransi- ridiculisent pas la forme. jusqu'à et y compris la Renaissance (fig. 24)

geance, que leur emploi peut s'expliquer dans Un procédé, à peine entrevu dans certains Après avoir analysé tant de fois le rôle du

certaines industries spéciales, comme celles des détails de peintures des vases grecs à figures Irait dans le dessin, il est peut-être temps de

tissus par exemple, où le fil, les lacets, les galons j rouges sur fond noir, s'observe d'une façon plus J parler du dessin sans trait, c'est-à-dire de celui

et soutaches, constamment en jeu, expliquent générale dans les poteries des iles médilerra-

d eux-mêmes la multiplication du trait et de ses néennes, à Rhodes particulièrement, comme

dérivés. aussi sur certains vases étrusques d'ancien style.

Inutile d'ajouter que les divers procédés de j II consiste en une réserve intérieure de la teinte

locale qui se maintient, on pourrait presque

dire, à une distance respectueuse, non seule-

ment du contour mais aussi des Irails de l'es-

quisse (fig. 21).

Ce procédé est rendu avec plus de finesse de

touche dans les productions décoratives des

pays soumis à l'Islam, notamment clans les

faïences persanes où les motifs fleuris acquièrent

une agréable Iranslucidité (fig. 22).

Il faut cependant remarquer que si, par ce

Fis. 19

Fig. 23

abstrait, môme dans les applications décora- j mesure qu'on la poursuit; nous ne voudrions

tives où la convention peut se développer à

cernure dont il a été question peuvent se fusion-

ner dans une même composition suivant la

nature des sujets, les changements de fonds ou J SI V I^P ^ j ou Ies formés se lisent par leurs seules valeurs

toute autre cause. C'est à l'artiste de bien mo- S?\ \. /M Ml f-> I de clairs et d'ombres rendus tous deux à l'aide

tiver leur emploi. Hp^\\ x^, jM |f I ! d'une unique teinte plate.

Laissant désormais de côté les procédés j 5«É&K\ Mffliïïir:::\ -"s ^essm Par ^om^re seule, très recherché

relatifs aux contours, examinons un mode de ÉRa^Jv *(~ \ par l'école allemande, a parfois présenté des

facture très ancien, car il suit de près celui de la frSÊ 5»>\ \ V I I effets décoratifs de beau caractère, malgré la

simple silhouette, c'est le dessiner le fond NO§ W^Ê^^^1^L.^L_ ^ ^ dureté d'aspect des ombres propres et portées

produit par des traits intérieurs, ménagés dans . (fig- 25, a); tandis que les Italiens, dans leurs

la forme, en passant la teinte à plat. Les ancien- 'S'21 ; dessirmcle la gouache sur papier foncé, parais-

nes poteries ioniennes, rhodiennes et grecques procédé, la silhouette reste inlacte, la masse de sent avoir préféré le rendu par le clair seul

archaïques le montrent en foncé sur clair ou la forme se trouve, par contre, amoindrie, (même figure b). Cette différence dans le choix

inversement, présenté avec beaucoup d'esprit parfois jusqu'à l'invraisemblance dans les parties du procédé est une question de tempérament

malgré son. expression rudimenfaire (fig. 19). étroites ; aussi la figure et l'animal s'y prêtent-ils Mais il est temps de mettre un terme à une

D'autres civilisations ont fait usage de ce pro- j plus difficilement que la plante et l'ornement j étude que l'on voit s'étendre indéfiniment à

cédé; au moyen âge notamment où on le retrouve

dans nombre de peintures murales et de carre-

lages historiés. Enfin pour permettre, à peu de ! l'aise.

frais, une répétition facile de motifs identiques, Le dessin au trait, d'autre part, traduit habi

tuellementen foncé sur fond clair, a été parfois,

pour des raisons décoratives, exprimé inverse-

ment en clair sur fond foncé. Nous avons d'ail-

leurs déjà signalé ce procédé, traduit en gravure,

sur les poteries archaïques à figures noires, où

il constitue l'expression même du dessin. Plus

tard, on a cherché à l'appliquer seulement à cer-

taines parties du sujet, comme les étoffes, che-

velures, feuillages auxquels il communique, par

contraste avec le procédé normal, un aspect

semi-velouté (fig. 23).

Sans vouloir entreprendre une nomenclature

excessive de procédés, disons cependant un

1- ig. 20 mot d'un des plus intéressants, ou tout au moins < Fig. 24

on a inventé le procédé, dit du pochoir, obtenu des plus instructifs, ayant pour but la recherche \ Pas cependant la terminer sans conclure, car la

à l'aide de plaques ou de cartons découpés per- de la simplification dans le rendu. Il consiste à ! conclusion est, dans l'espèce, des plus impor-

metlant de tamponner une ou plusieurs teintes j exprimer, dans une silhouette compacte et par- tantes.

fois réduite à une seule Leinle, quelques détails Après avoir envisagé de bonne foi et sans le

suffisants pour faire comprendre le sujet tout en moindre parti pris nombre de procédés, après

le présentant d'une façon décorative ; tels les en avoir relevé les qualités et signalé les défauts,

arbres, arbustes, guirlandes et couronnes qui nous conclurons en disant qu'il ne faut en user

figurent dans les fresques et mosaïques latines ' que s'ils sont absolument motivés par la lechni-

et byzantines qu'on voit ainsi souvent sim- ; que de l'exécution, en un mot, quand on ne peut

employé seul. Par contre, il peut devenir inté- j plifiés. Les peintures murales et les manus- j faire autrement.

ressant associé comme contraste à des parties

détaillées qu'il fait naturellement valoir. La ten-

à travers les ajours ménagés à cet effet. Il résulte

alors forcément des interruptions clans la masse

des formes produites par les tenons ou attaches

indispensables à la solidité du pochoir (fig. 20).

C'est donc dire que le résultat de ce procédé

est incomplet; aussi ne s'explique-t-il guère

ture économique, les étoffes imprimées et les

papiers peints en ont fait un fréquent usage jus-

tifié par le principe même d'une répétition néces-

saire (1).

En somme, l'Art décoratif a bon caractère et

se prèle volontiers à bien des essais, il exige

cependant que ceux-ci ne soient pas trop en

(l)Les Japonais,ingénieux autant qu'artistes, sont par-

venus à fabriquer des pochoirs en papier, montés sur

cheveux de femme, d'une complication et d'une finesse

étonnantes.

C'est'surlout en ce qui concerne l'éducalion

^^^.^^w^^^vc^>i^, ■,.-.■-■„ :..■■■ j des jeunes élèves se préparant à la décoration

que ce conseil s'impose; ceux-ci, d'ailleurs,

sauront bien découvrir, tout seuls et sans aide,

les trucs et les recettes et même en inventer dès

qu'ils croiront y trouver une économie de temps

ou un amusement pour l'oeil. Il est donc inutile

de les pousser dans ce sens.

Le moment est venu de rappeler encore, et

particulièrement pour la peinture décorative,

crils du moyen âge, et en général les produc- j l'écueil dangereux de l'amoindrissement ou de

M Al

Fig. 22

tions picturales et céramiques des Persans,

Indhous et Chinois, montrent fréquemment ce

procédé en jeu que l'on retrouve d'ailleurs aussi

la perte du modelé, déjà signalé au sujet des

procédés de cernure et de réserve. Or, le

modelé, c'est l'expression d'une des trois dimen-