18

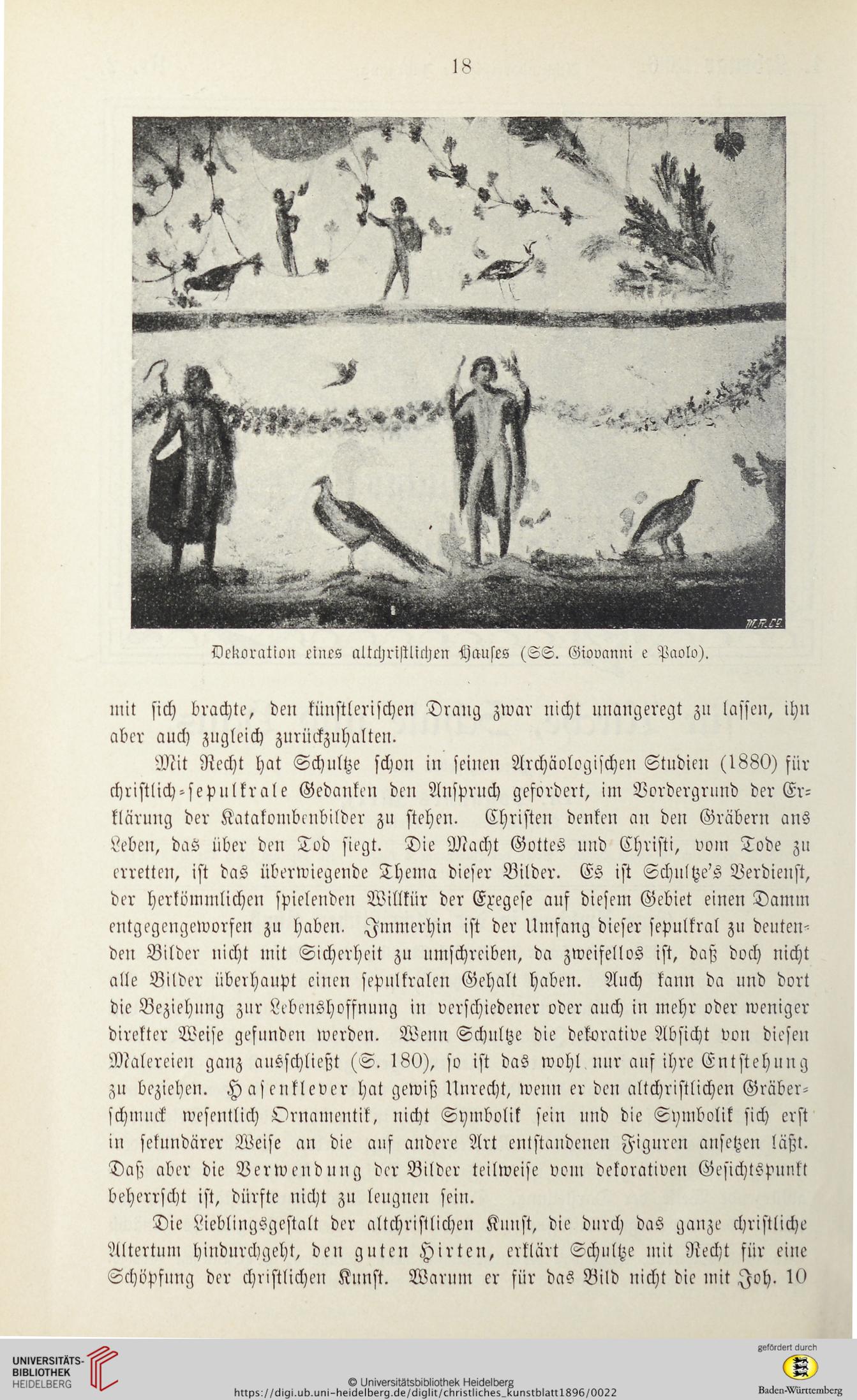

Dekoration eines attchriftiichen Hauses (SS. Giovanni e Paolo).

mit sich brachte, den künstlerischen Drang zwar nicht nnangeregt zu lassen, ihn

aber auch zugleich zurückzuhalten.

Mit Recht hat Schultze schon in seinen Archäologischen Studien (1880) für

christlich-sepulkrale Gedanken den Anspruch gefordert, im Vordergrund der Er-

klärung der Katakombenbilder zu stehen. Christen denken an den Gräbern ans

Leben, das über den Tod siegt. Die Macht Gottes und Christi, vom Tode zu

erretten, ist das überwiegende Thema dieser Bilder. Es ist Schultze's Verdienst,

der herkömmlichen spielenden Willkür der Exegese ans diesem Gebiet einen Damm

entgegengeworfen zu haben. Immerhin ist der Umfang dieser sepulkral zu deuten--

den Bilder nicht mit Sicherheit zu umschreiben, da zweifellos ist, daß doch nicht

alle Bilder überhaupt einen sepulkralen Gehalt haben. Auch kann da und dort

die Beziehung zur Lebenshoffnung in verschiedener oder auch in mehr oder weniger

direkter Weise gefunden werden. Wenn Schnitze die dekorative Absicht von diesen

Malereien ganz ausschließt (S. 180), so ist das wohl nur auf ihre Entstehung

zu beziehen. Hasenklever hat gewiß Unrecht, wenn er den altchristlichen Gräber-

schmuck wesentlich Ornamentik, nicht Symbolik sein und die Symbolik sich erst

in sekundärer Weise an die auf andere Art entstandenen Figuren ansetzen läßt.

Daß aber die Verwendung der Bilder teilweise vom dekorativen Gesichtspunkt

beherrscht ist, dürfte nicht zu leugnen sein.

Die Lieblingsgestalt der altchristlichen Kunst, die durch das ganze christliche

Altertum hindurchgeht, den guten Hirten, erklärt Schultze mit Recht für eine

Schöpfung der christlichen Kunst. Warum er für das Bild nicht die mit Joh. 10

Dekoration eines attchriftiichen Hauses (SS. Giovanni e Paolo).

mit sich brachte, den künstlerischen Drang zwar nicht nnangeregt zu lassen, ihn

aber auch zugleich zurückzuhalten.

Mit Recht hat Schultze schon in seinen Archäologischen Studien (1880) für

christlich-sepulkrale Gedanken den Anspruch gefordert, im Vordergrund der Er-

klärung der Katakombenbilder zu stehen. Christen denken an den Gräbern ans

Leben, das über den Tod siegt. Die Macht Gottes und Christi, vom Tode zu

erretten, ist das überwiegende Thema dieser Bilder. Es ist Schultze's Verdienst,

der herkömmlichen spielenden Willkür der Exegese ans diesem Gebiet einen Damm

entgegengeworfen zu haben. Immerhin ist der Umfang dieser sepulkral zu deuten--

den Bilder nicht mit Sicherheit zu umschreiben, da zweifellos ist, daß doch nicht

alle Bilder überhaupt einen sepulkralen Gehalt haben. Auch kann da und dort

die Beziehung zur Lebenshoffnung in verschiedener oder auch in mehr oder weniger

direkter Weise gefunden werden. Wenn Schnitze die dekorative Absicht von diesen

Malereien ganz ausschließt (S. 180), so ist das wohl nur auf ihre Entstehung

zu beziehen. Hasenklever hat gewiß Unrecht, wenn er den altchristlichen Gräber-

schmuck wesentlich Ornamentik, nicht Symbolik sein und die Symbolik sich erst

in sekundärer Weise an die auf andere Art entstandenen Figuren ansetzen läßt.

Daß aber die Verwendung der Bilder teilweise vom dekorativen Gesichtspunkt

beherrscht ist, dürfte nicht zu leugnen sein.

Die Lieblingsgestalt der altchristlichen Kunst, die durch das ganze christliche

Altertum hindurchgeht, den guten Hirten, erklärt Schultze mit Recht für eine

Schöpfung der christlichen Kunst. Warum er für das Bild nicht die mit Joh. 10