26g

[No. .55]

270

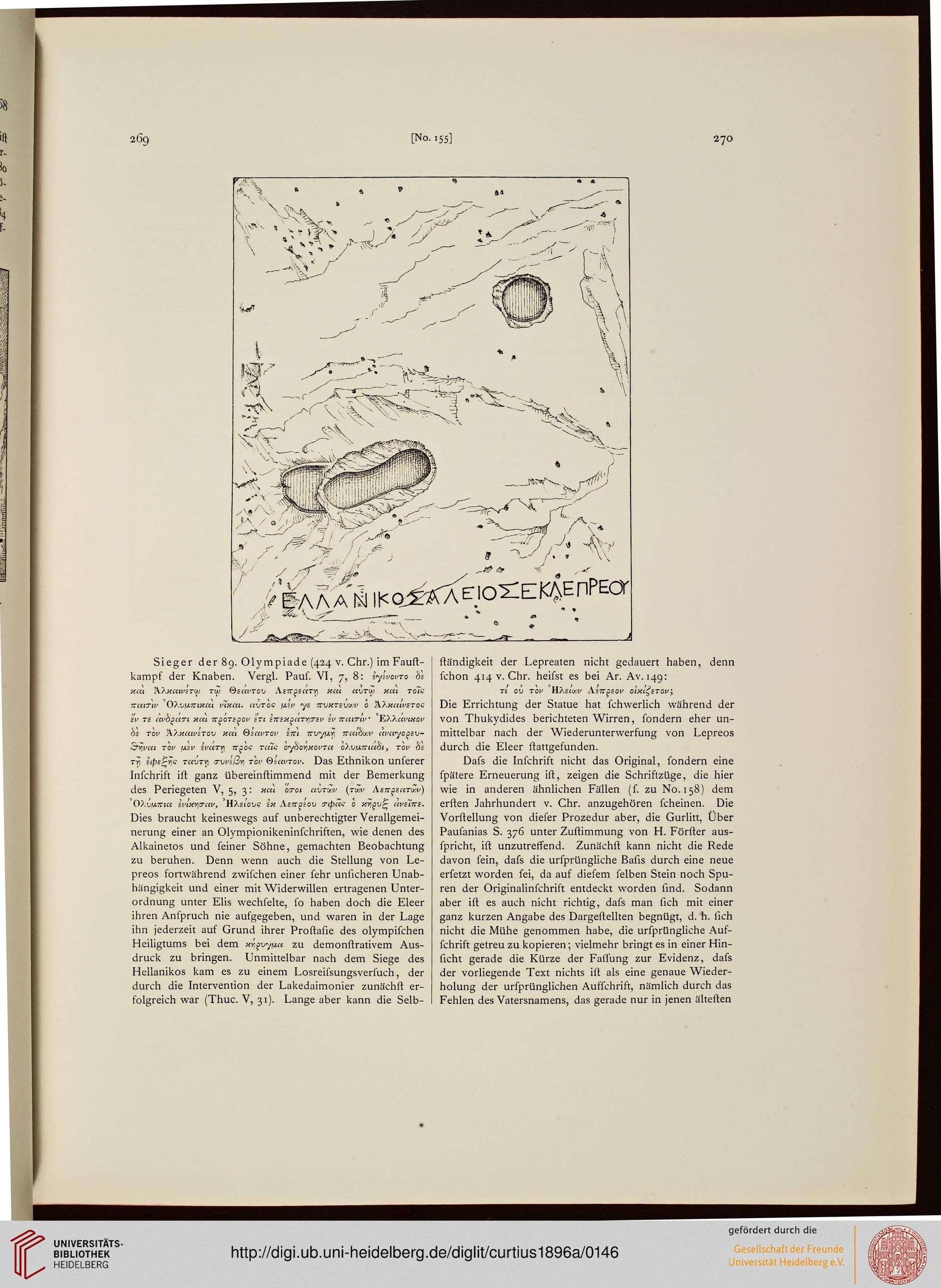

;>BAAAssJIKQ^\A

^β» d>

ΕΙΟ^ΕΚΑΕΠΡΕΟΥ

Sieger der 89. Olympiade (424 v. Chr.) im Faust-

kampf der Knaben. Vergl. Paus. VI, 7, 8: Ιψνοντο δε

και Άλκαινετω τω θεαντου Λεττΰεκτ^ και αυτω και τοίς

παιτιν 0?.υμπικαι ιπκαι. αυτός μιν <ys πνχτευοιν ο Άλκαινετος

έν τε ανοοατι και ποοτεοον έτι επεκρατητεν ενπαιτιν Έ?.λάνικον

bs τον Άλκαινετου και θεαντον ίπι πυ*/μγ παίδων uvayopsv-

'Ίτ^ναι τον μεν ενατγ προς τα7ς oyöovjXQvra ολυμπιαοι, τον Οε

τγ εφεξής ταύτη συνέβη τον Θίαντον. Das Ethnikon unserer

Inschrift ist ganz übereinstimmend mit der Bemerkung

des Periegeten V, 5, 3: και οο-οι αυτών (των Αεπρεατΰίν)

Ολυμπία ενικγ,ταν, Ηλείου? εκ Αεπρίου ο-ψας ο κηρυζ ανέϊπε.

Dies braucht keineswegs auf unberechtigter Verallgemei-

nerung einer an Olympionikeninschristen, wie denen des

Alkainetos und seiner Söhne, gemachten Beobachtung

zu beruhen. Denn wenn auch die Stellung von Le-

preos sortwährend zwischen einer sehr unsicheren Unab-

hängigkeit und einer mit Widerwillen ertragenen Unter-

ordnung unter Elis wechselte, so haben doch die Eleer

ihren Anspruch nie ausgegeben, und waren in der Lage

ihn jederzeit auf Grund ihrer Prostasie des olympischen

Heiligtums bei dem χ^υγμ« zu demonstrativem Aus-

druck zu bringen. Unmittelbar nach dem Siege des

Hellanikos kam es zu einem Losreissungsversueh, der

durch die Intervention der Lakedaimonier zunächst er-

solgreich war (Thuc. V, 31). Lange aber kann die Selb-

ständigkeit der Lepreaten nicht gedauert haben, denn

schon 414 v. Chr. heisst es bei Ar. Av. 149:

Ήλί

n> Αΐπρεον οικιζετον;

Die Errichtung der Statue hat schwerlich während der

von Thukydides berichteten Wirren, sondern eher un-

mittelbar nach der Wiederunterwerfung von Lepreos

durch die Eleer stattgefunden.

Dass die Inschrift nicht das Original, sondern eine

spätere Erneuerung ist, zeigen die Schriflzüge, die hier

wie in anderen ähnlichen Fällen (s. zu No. 158) dem

ersten Jahrhundert v. Chr. anzugehören scheinen. Die

Vorstellung von dieser Prozedur aber, die Gurlitt, Über

Pausanias S. 376 unter Zustimmung von H. Förster aus-

spricht, ist unzutreffend. Zunächst kann nicht die Rede

davon sein, dass die ursprüngliche Basis durch eine neue

ersetzt worden sei, da auf diesem selben Stein noch Spu-

ren der Originalinschrist entdeckt worden sind. Sodann

aber ist es auch nicht richtig, dass man sich mit einer

ganz kurzen Angabe des Dargestellten begnügt, d. h. sich

nicht die Mühe genommen habe, die ursprüngliche Auf-

schrist getreu zu kopieren; vielmehr bringt es in einer Hin-

sicht gerade die Kürze der FaiTung zur Evidenz, dass

der vorliegende Text nichts ist als eine genaue Wieder-

holung der ursprünglichen Ausschrift, nämlich durch das

Fehlen des Vatersnamens, das gerade nur in jenen ältesten

[No. .55]

270

;>BAAAssJIKQ^\A

^β» d>

ΕΙΟ^ΕΚΑΕΠΡΕΟΥ

Sieger der 89. Olympiade (424 v. Chr.) im Faust-

kampf der Knaben. Vergl. Paus. VI, 7, 8: Ιψνοντο δε

και Άλκαινετω τω θεαντου Λεττΰεκτ^ και αυτω και τοίς

παιτιν 0?.υμπικαι ιπκαι. αυτός μιν <ys πνχτευοιν ο Άλκαινετος

έν τε ανοοατι και ποοτεοον έτι επεκρατητεν ενπαιτιν Έ?.λάνικον

bs τον Άλκαινετου και θεαντον ίπι πυ*/μγ παίδων uvayopsv-

'Ίτ^ναι τον μεν ενατγ προς τα7ς oyöovjXQvra ολυμπιαοι, τον Οε

τγ εφεξής ταύτη συνέβη τον Θίαντον. Das Ethnikon unserer

Inschrift ist ganz übereinstimmend mit der Bemerkung

des Periegeten V, 5, 3: και οο-οι αυτών (των Αεπρεατΰίν)

Ολυμπία ενικγ,ταν, Ηλείου? εκ Αεπρίου ο-ψας ο κηρυζ ανέϊπε.

Dies braucht keineswegs auf unberechtigter Verallgemei-

nerung einer an Olympionikeninschristen, wie denen des

Alkainetos und seiner Söhne, gemachten Beobachtung

zu beruhen. Denn wenn auch die Stellung von Le-

preos sortwährend zwischen einer sehr unsicheren Unab-

hängigkeit und einer mit Widerwillen ertragenen Unter-

ordnung unter Elis wechselte, so haben doch die Eleer

ihren Anspruch nie ausgegeben, und waren in der Lage

ihn jederzeit auf Grund ihrer Prostasie des olympischen

Heiligtums bei dem χ^υγμ« zu demonstrativem Aus-

druck zu bringen. Unmittelbar nach dem Siege des

Hellanikos kam es zu einem Losreissungsversueh, der

durch die Intervention der Lakedaimonier zunächst er-

solgreich war (Thuc. V, 31). Lange aber kann die Selb-

ständigkeit der Lepreaten nicht gedauert haben, denn

schon 414 v. Chr. heisst es bei Ar. Av. 149:

Ήλί

n> Αΐπρεον οικιζετον;

Die Errichtung der Statue hat schwerlich während der

von Thukydides berichteten Wirren, sondern eher un-

mittelbar nach der Wiederunterwerfung von Lepreos

durch die Eleer stattgefunden.

Dass die Inschrift nicht das Original, sondern eine

spätere Erneuerung ist, zeigen die Schriflzüge, die hier

wie in anderen ähnlichen Fällen (s. zu No. 158) dem

ersten Jahrhundert v. Chr. anzugehören scheinen. Die

Vorstellung von dieser Prozedur aber, die Gurlitt, Über

Pausanias S. 376 unter Zustimmung von H. Förster aus-

spricht, ist unzutreffend. Zunächst kann nicht die Rede

davon sein, dass die ursprüngliche Basis durch eine neue

ersetzt worden sei, da auf diesem selben Stein noch Spu-

ren der Originalinschrist entdeckt worden sind. Sodann

aber ist es auch nicht richtig, dass man sich mit einer

ganz kurzen Angabe des Dargestellten begnügt, d. h. sich

nicht die Mühe genommen habe, die ursprüngliche Auf-

schrist getreu zu kopieren; vielmehr bringt es in einer Hin-

sicht gerade die Kürze der FaiTung zur Evidenz, dass

der vorliegende Text nichts ist als eine genaue Wieder-

holung der ursprünglichen Ausschrift, nämlich durch das

Fehlen des Vatersnamens, das gerade nur in jenen ältesten