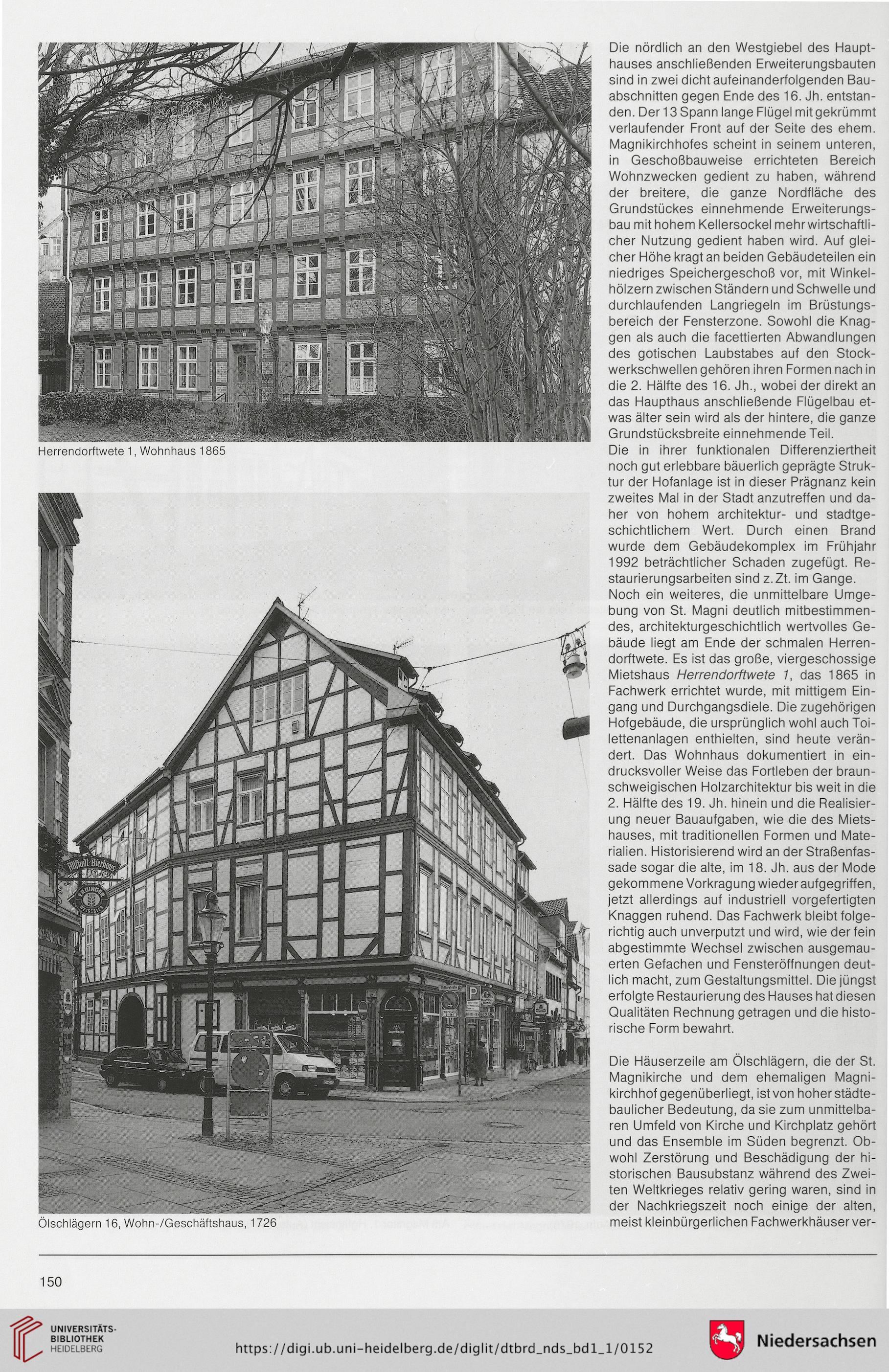

Herrendorftwete 1, Wohnhaus 1865

Ölschlägern 16, Wohn-/Geschäftshaus, 1726

Die nördlich an den Westgiebel des Haupt-

hauses anschließenden Erweiterungsbauten

sind in zwei dicht aufeinanderfolgenden Bau-

abschnitten gegen Ende des 16. Jh. entstan-

den. Der 13 Spann lange Flügel mit gekrümmt

verlaufender Front auf der Seite des ehern.

Magnikirchhofes scheint in seinem unteren,

in Geschoßbauweise errichteten Bereich

Wohnzwecken gedient zu haben, während

der breitere, die ganze Nordfläche des

Grundstückes einnehmende Erweiterungs-

bau mit hohem Kellersockel mehr wirtschaftli-

cher Nutzung gedient haben wird. Auf glei-

cher Höhe kragt an beiden Gebäudeteilen ein

niedriges Speichergeschoß vor, mit Winkel-

hölzern zwischen Ständern und Schwelle und

durchlaufenden Langriegeln im Brüstungs-

bereich der Fensterzone. Sowohl die Knag-

gen als auch die facettierten Abwandlungen

des gotischen Laubstabes auf den Stock-

werkschwellen gehören ihren Formen nach in

die 2. Hälfte des 16. Jh., wobei der direkt an

das Haupthaus anschließende Flügelbau et-

was älter sein wird als der hintere, die ganze

Grundstücksbreite einnehmende Teil.

Die in ihrer funktionalen Differenziertheit

noch gut erlebbare bäuerlich geprägte Struk-

tur der Hofanlage ist in dieser Prägnanz kein

zweites Mal in der Stadt anzutreffen und da-

her von hohem architektur- und stadtge-

schichtlichem Wert. Durch einen Brand

wurde dem Gebäudekomplex im Frühjahr

1992 beträchtlicher Schaden zugefügt. Re-

staurierungsarbeiten sind z.Zt. im Gange.

Noch ein weiteres, die unmittelbare Umge-

bung von St. Magni deutlich mitbestimmen-

des, architekturgeschichtlich wertvolles Ge-

bäude liegt am Ende der schmalen Herren-

dorftwete. Es ist das große, viergeschossige

Mietshaus Herrendorftwete 1, das 1865 in

Fachwerk errichtet wurde, mit mittigem Ein-

gang und Durchgangsdiele. Die zugehörigen

Hofgebäude, die ursprünglich wohl auch Toi-

lettenanlagen enthielten, sind heute verän-

dert. Das Wohnhaus dokumentiert in ein-

drucksvoller Weise das Fortleben der braun-

schweigischen Holzarchitektur bis weit in die

2. Hälfte des 19. Jh. hinein und die Realisier-

ung neuer Bauaufgaben, wie die des Miets-

hauses, mit traditionellen Formen und Mate-

rialien. Historisierend wird an der Straßenfas-

sade sogar die alte, im 18. Jh. aus der Mode

gekommene Vorkragung wieder aufgegriffen,

jetzt allerdings auf industriell vorgefertigten

Knaggen ruhend. Das Fachwerk bleibt folge-

richtig auch unverputzt und wird, wie der fein

abgestimmte Wechsel zwischen ausgemau-

erten Gefachen und Fensteröffnungen deut-

lich macht, zum Gestaltungsmittel. Die jüngst

erfolgte Restaurierung des Hauses hat diesen

Qualitäten Rechnung getragen und die histo-

rische Form bewahrt.

Die Häuserzeile am Ölschlägern, die der St.

Magnikirche und dem ehemaligen Magni-

kirchhof gegenüberliegt, ist von hoher städte-

baulicher Bedeutung, da sie zum unmittelba-

ren Umfeld von Kirche und Kirchplatz gehört

und das Ensemble im Süden begrenzt. Ob-

wohl Zerstörung und Beschädigung der hi-

storischen Bausubstanz während des Zwei-

ten Weltkrieges relativ gering waren, sind in

der Nachkriegszeit noch einige der alten,

meist kleinbürgerlichen Fachwerkhäuser ver-

150

Ölschlägern 16, Wohn-/Geschäftshaus, 1726

Die nördlich an den Westgiebel des Haupt-

hauses anschließenden Erweiterungsbauten

sind in zwei dicht aufeinanderfolgenden Bau-

abschnitten gegen Ende des 16. Jh. entstan-

den. Der 13 Spann lange Flügel mit gekrümmt

verlaufender Front auf der Seite des ehern.

Magnikirchhofes scheint in seinem unteren,

in Geschoßbauweise errichteten Bereich

Wohnzwecken gedient zu haben, während

der breitere, die ganze Nordfläche des

Grundstückes einnehmende Erweiterungs-

bau mit hohem Kellersockel mehr wirtschaftli-

cher Nutzung gedient haben wird. Auf glei-

cher Höhe kragt an beiden Gebäudeteilen ein

niedriges Speichergeschoß vor, mit Winkel-

hölzern zwischen Ständern und Schwelle und

durchlaufenden Langriegeln im Brüstungs-

bereich der Fensterzone. Sowohl die Knag-

gen als auch die facettierten Abwandlungen

des gotischen Laubstabes auf den Stock-

werkschwellen gehören ihren Formen nach in

die 2. Hälfte des 16. Jh., wobei der direkt an

das Haupthaus anschließende Flügelbau et-

was älter sein wird als der hintere, die ganze

Grundstücksbreite einnehmende Teil.

Die in ihrer funktionalen Differenziertheit

noch gut erlebbare bäuerlich geprägte Struk-

tur der Hofanlage ist in dieser Prägnanz kein

zweites Mal in der Stadt anzutreffen und da-

her von hohem architektur- und stadtge-

schichtlichem Wert. Durch einen Brand

wurde dem Gebäudekomplex im Frühjahr

1992 beträchtlicher Schaden zugefügt. Re-

staurierungsarbeiten sind z.Zt. im Gange.

Noch ein weiteres, die unmittelbare Umge-

bung von St. Magni deutlich mitbestimmen-

des, architekturgeschichtlich wertvolles Ge-

bäude liegt am Ende der schmalen Herren-

dorftwete. Es ist das große, viergeschossige

Mietshaus Herrendorftwete 1, das 1865 in

Fachwerk errichtet wurde, mit mittigem Ein-

gang und Durchgangsdiele. Die zugehörigen

Hofgebäude, die ursprünglich wohl auch Toi-

lettenanlagen enthielten, sind heute verän-

dert. Das Wohnhaus dokumentiert in ein-

drucksvoller Weise das Fortleben der braun-

schweigischen Holzarchitektur bis weit in die

2. Hälfte des 19. Jh. hinein und die Realisier-

ung neuer Bauaufgaben, wie die des Miets-

hauses, mit traditionellen Formen und Mate-

rialien. Historisierend wird an der Straßenfas-

sade sogar die alte, im 18. Jh. aus der Mode

gekommene Vorkragung wieder aufgegriffen,

jetzt allerdings auf industriell vorgefertigten

Knaggen ruhend. Das Fachwerk bleibt folge-

richtig auch unverputzt und wird, wie der fein

abgestimmte Wechsel zwischen ausgemau-

erten Gefachen und Fensteröffnungen deut-

lich macht, zum Gestaltungsmittel. Die jüngst

erfolgte Restaurierung des Hauses hat diesen

Qualitäten Rechnung getragen und die histo-

rische Form bewahrt.

Die Häuserzeile am Ölschlägern, die der St.

Magnikirche und dem ehemaligen Magni-

kirchhof gegenüberliegt, ist von hoher städte-

baulicher Bedeutung, da sie zum unmittelba-

ren Umfeld von Kirche und Kirchplatz gehört

und das Ensemble im Süden begrenzt. Ob-

wohl Zerstörung und Beschädigung der hi-

storischen Bausubstanz während des Zwei-

ten Weltkrieges relativ gering waren, sind in

der Nachkriegszeit noch einige der alten,

meist kleinbürgerlichen Fachwerkhäuser ver-

150