ser Zeit stammt auch der massive, verputzte

und das Erscheinungsbild des Baues stö-

rende Windfangvorbau an der Eingangsseite

im Norden.

Neben einer schmalen Durchfahrt schließt

hier das dreigeschossige Wohnhaus Theater-

wall 8 an, 1873 für H. Daubert in gelben Zie-

geln auf einem in Sandsteinquadern abge-

setzten Erdgeschoß erbaut. Es ist ein nahezu

schmuckloser Bau, der lediglich durch einen

gemauerten Bogenfries am Dachansatz,

Formsteinsetzungen an den Fenster-

gewänden und einen auf schweren Voluten-

konsolen ruhenden Balkon in der Fassaden-

mitte gliedernde Akzente erhält. Die Erschlie-

ßung des Baues erfolgt heute durch ein mo-

dernes (1978), ausgeschertes Treppenhaus

an der Nordseite.

Dem Nordausgang des Theaterparkes ge-

genüber liegt als einziger historischer Putz-

bau das dreigeschossige Mehrfamilienwohn-

haus des Bauunternehmers Zellmann (Thea-

terwall 12), der das Gebäude 1878 wahr-

scheinlich auch selbst entwarf. Nach leichten

Kriegsschäden instandgesetzt, zeigt zumin-

dest die Fassade heute wieder weitgehend

die originale Form, die mit dem flachen Mit-

telrisalit, der Dreiergruppierung der Fenster,

Rundbogen und Putzfugenschnitt im Erdge-

schoß sowie niedrigem Dreieckgiebei und ei-

ner mit Lochöffnungen versehenen Drempel-

zone Formelemente rezipiert, die dem Klassi-

zismus Krahes und Ottmers nahestehen.

MAG NITORWALL/M USEU MSTRASSE

Der südlich des Theaters liegende Teil des

ehern, herzogl. Parks erstreckt sich bis zur

heutigen Museumstraße, die als von Krähe

angelegte dreibahnige Pappelallee auf das

ebenfalls von Krähe neu gestaltete ehern.

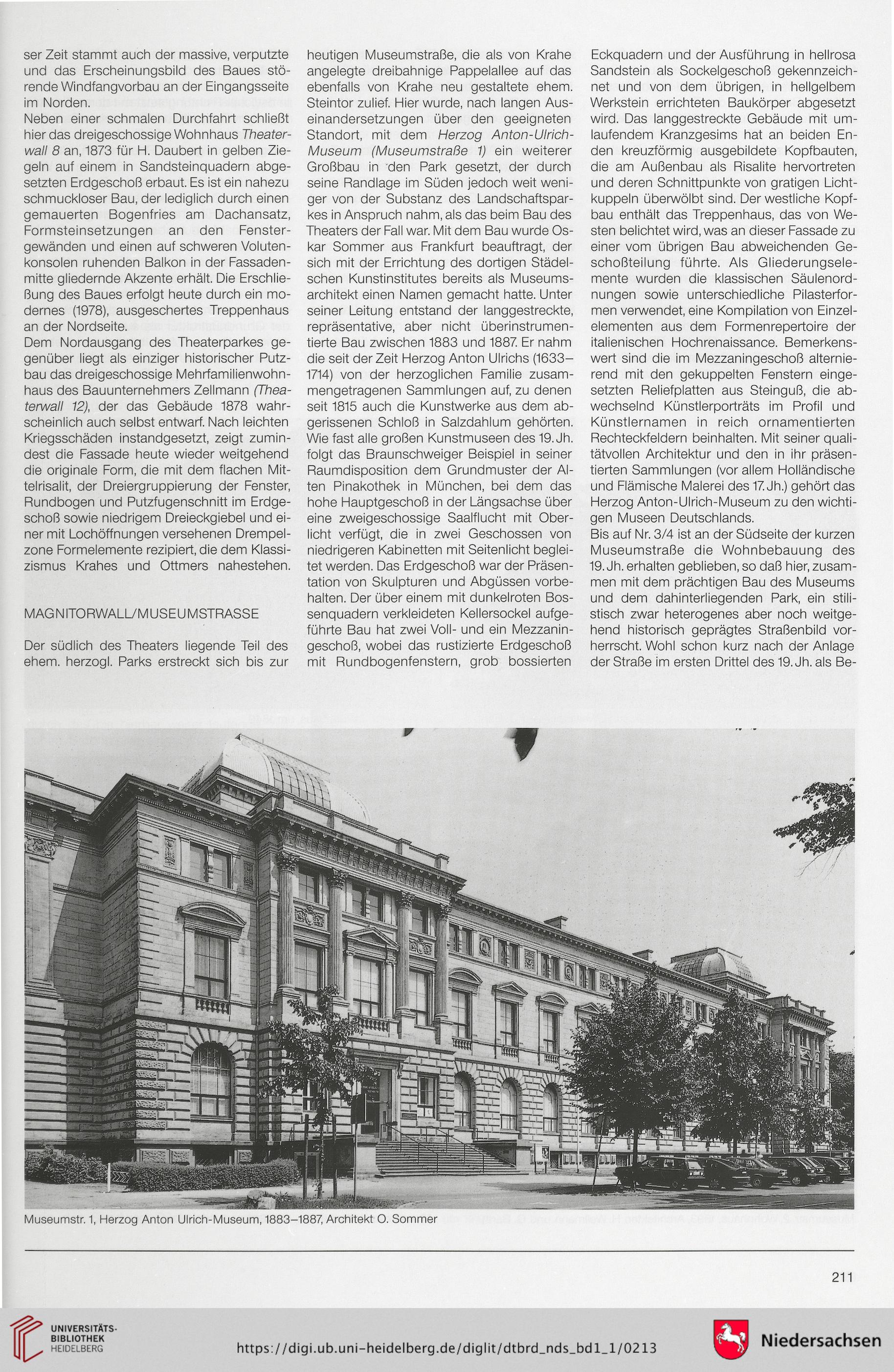

Steintor zulief. Hier wurde, nach langen Aus-

einandersetzungen über den geeigneten

Standort, mit dem Herzog Anton-Ulrich-

Museum (Museumstraße 1) ein weiterer

Großbau in den Park gesetzt, der durch

seine Randlage im Süden jedoch weit weni-

ger von der Substanz des Landschaftspar-

kes in Anspruch nahm, als das beim Bau des

Theaters der Fall war. Mit dem Bau wurde Os-

kar Sommer aus Frankfurt beauftragt, der

sich mit der Errichtung des dortigen Städel-

schen Kunstinstitutes bereits als Museums-

architekt einen Namen gemacht hatte. Unter

seiner Leitung entstand der langgestreckte,

repräsentative, aber nicht überinstrumen-

tierte Bau zwischen 1883 und 1887. Er nahm

die seit derzeit Herzog Anton Ulrichs (1633-

1714) von der herzoglichen Familie zusam-

mengetragenen Sammlungen auf, zu denen

seit 1815 auch die Kunstwerke aus dem ab-

gerissenen Schloß in Salzdahlum gehörten.

Wie fast alle großen Kunstmuseen des 19. Jh.

folgt das Braunschweiger Beispiel in seiner

Raumdisposition dem Grundmuster der Al-

ten Pinakothek in München, bei dem das

hohe Hauptgeschoß in der Längsachse über

eine zweigeschossige Saalflucht mit Ober-

licht verfügt, die in zwei Geschossen von

niedrigeren Kabinetten mit Seitenlicht beglei-

tet werden. Das Erdgeschoß war der Präsen-

tation von Skulpturen und Abgüssen Vorbe-

halten. Der über einem mit dunkelroten Bos-

senquadern verkleideten Kellersockel aufge-

führte Bau hat zwei Voll- und ein Mezzanin-

geschoß, wobei das rustizierte Erdgeschoß

mit Rundbogenfenstern, grob bossierten

Eckquadern und der Ausführung in hellrosa

Sandstein als Sockelgeschoß gekennzeich-

net und von dem übrigen, in hellgelbem

Werkstein errichteten Bau körper abgesetzt

wird. Das langgestreckte Gebäude mit um-

laufendem Kranzgesims hat an beiden En-

den kreuzförmig ausgebildete Kopfbauten,

die am Außenbau als Risalite hervortreten

und deren Schnittpunkte von grätigen Licht-

kuppeln überwölbt sind. Der westliche Kopf-

bau enthält das Treppenhaus, das von We-

sten belichtet wird, was an dieser Fassade zu

einer vom übrigen Bau abweichenden Ge-

schoßteilung führte. Als Gliederungsele-

mente wurden die klassischen Säulenord-

nungen sowie unterschiedliche Pilasterfor-

men verwendet, eine Kompilation von Einzel-

elementen aus dem Formenrepertoire der

italienischen Hochrenaissance. Bemerkens-

wert sind die im Mezzaningeschoß alternie-

rend mit den gekuppelten Fenstern einge-

setzten Reliefplatten aus Steinguß, die ab-

wechselnd Künstlerporträts im Profil und

Künstlernamen in reich ornamentierten

Rechteckfeldern beinhalten. Mit seiner quali-

tätvollen Architektur und den in ihr präsen-

tierten Sammlungen (vor allem Holländische

und Flämische Malerei des 17. Jh.) gehört das

Herzog Anton-Ulrich-Museum zu den wichti-

gen Museen Deutschlands.

Bis auf Nr. 3/4 ist an der Südseite der kurzen

Museumstraße die Wohnbebauung des

19. Jh. erhalten geblieben, so daß hier, zusam-

men mit dem prächtigen Bau des Museums

und dem dahinterliegenden Park, ein stili-

stisch zwar heterogenes aber noch weitge-

hend historisch geprägtes Straßenbild vor-

herrscht. Wohl schon kurz nach der Anlage

der Straße im ersten Drittel des 19. Jh. als Be-

Museumstr. 1, Herzog Anton Ulrich-Museum, 1883-1887, Architekt O. Sommer

211

und das Erscheinungsbild des Baues stö-

rende Windfangvorbau an der Eingangsseite

im Norden.

Neben einer schmalen Durchfahrt schließt

hier das dreigeschossige Wohnhaus Theater-

wall 8 an, 1873 für H. Daubert in gelben Zie-

geln auf einem in Sandsteinquadern abge-

setzten Erdgeschoß erbaut. Es ist ein nahezu

schmuckloser Bau, der lediglich durch einen

gemauerten Bogenfries am Dachansatz,

Formsteinsetzungen an den Fenster-

gewänden und einen auf schweren Voluten-

konsolen ruhenden Balkon in der Fassaden-

mitte gliedernde Akzente erhält. Die Erschlie-

ßung des Baues erfolgt heute durch ein mo-

dernes (1978), ausgeschertes Treppenhaus

an der Nordseite.

Dem Nordausgang des Theaterparkes ge-

genüber liegt als einziger historischer Putz-

bau das dreigeschossige Mehrfamilienwohn-

haus des Bauunternehmers Zellmann (Thea-

terwall 12), der das Gebäude 1878 wahr-

scheinlich auch selbst entwarf. Nach leichten

Kriegsschäden instandgesetzt, zeigt zumin-

dest die Fassade heute wieder weitgehend

die originale Form, die mit dem flachen Mit-

telrisalit, der Dreiergruppierung der Fenster,

Rundbogen und Putzfugenschnitt im Erdge-

schoß sowie niedrigem Dreieckgiebei und ei-

ner mit Lochöffnungen versehenen Drempel-

zone Formelemente rezipiert, die dem Klassi-

zismus Krahes und Ottmers nahestehen.

MAG NITORWALL/M USEU MSTRASSE

Der südlich des Theaters liegende Teil des

ehern, herzogl. Parks erstreckt sich bis zur

heutigen Museumstraße, die als von Krähe

angelegte dreibahnige Pappelallee auf das

ebenfalls von Krähe neu gestaltete ehern.

Steintor zulief. Hier wurde, nach langen Aus-

einandersetzungen über den geeigneten

Standort, mit dem Herzog Anton-Ulrich-

Museum (Museumstraße 1) ein weiterer

Großbau in den Park gesetzt, der durch

seine Randlage im Süden jedoch weit weni-

ger von der Substanz des Landschaftspar-

kes in Anspruch nahm, als das beim Bau des

Theaters der Fall war. Mit dem Bau wurde Os-

kar Sommer aus Frankfurt beauftragt, der

sich mit der Errichtung des dortigen Städel-

schen Kunstinstitutes bereits als Museums-

architekt einen Namen gemacht hatte. Unter

seiner Leitung entstand der langgestreckte,

repräsentative, aber nicht überinstrumen-

tierte Bau zwischen 1883 und 1887. Er nahm

die seit derzeit Herzog Anton Ulrichs (1633-

1714) von der herzoglichen Familie zusam-

mengetragenen Sammlungen auf, zu denen

seit 1815 auch die Kunstwerke aus dem ab-

gerissenen Schloß in Salzdahlum gehörten.

Wie fast alle großen Kunstmuseen des 19. Jh.

folgt das Braunschweiger Beispiel in seiner

Raumdisposition dem Grundmuster der Al-

ten Pinakothek in München, bei dem das

hohe Hauptgeschoß in der Längsachse über

eine zweigeschossige Saalflucht mit Ober-

licht verfügt, die in zwei Geschossen von

niedrigeren Kabinetten mit Seitenlicht beglei-

tet werden. Das Erdgeschoß war der Präsen-

tation von Skulpturen und Abgüssen Vorbe-

halten. Der über einem mit dunkelroten Bos-

senquadern verkleideten Kellersockel aufge-

führte Bau hat zwei Voll- und ein Mezzanin-

geschoß, wobei das rustizierte Erdgeschoß

mit Rundbogenfenstern, grob bossierten

Eckquadern und der Ausführung in hellrosa

Sandstein als Sockelgeschoß gekennzeich-

net und von dem übrigen, in hellgelbem

Werkstein errichteten Bau körper abgesetzt

wird. Das langgestreckte Gebäude mit um-

laufendem Kranzgesims hat an beiden En-

den kreuzförmig ausgebildete Kopfbauten,

die am Außenbau als Risalite hervortreten

und deren Schnittpunkte von grätigen Licht-

kuppeln überwölbt sind. Der westliche Kopf-

bau enthält das Treppenhaus, das von We-

sten belichtet wird, was an dieser Fassade zu

einer vom übrigen Bau abweichenden Ge-

schoßteilung führte. Als Gliederungsele-

mente wurden die klassischen Säulenord-

nungen sowie unterschiedliche Pilasterfor-

men verwendet, eine Kompilation von Einzel-

elementen aus dem Formenrepertoire der

italienischen Hochrenaissance. Bemerkens-

wert sind die im Mezzaningeschoß alternie-

rend mit den gekuppelten Fenstern einge-

setzten Reliefplatten aus Steinguß, die ab-

wechselnd Künstlerporträts im Profil und

Künstlernamen in reich ornamentierten

Rechteckfeldern beinhalten. Mit seiner quali-

tätvollen Architektur und den in ihr präsen-

tierten Sammlungen (vor allem Holländische

und Flämische Malerei des 17. Jh.) gehört das

Herzog Anton-Ulrich-Museum zu den wichti-

gen Museen Deutschlands.

Bis auf Nr. 3/4 ist an der Südseite der kurzen

Museumstraße die Wohnbebauung des

19. Jh. erhalten geblieben, so daß hier, zusam-

men mit dem prächtigen Bau des Museums

und dem dahinterliegenden Park, ein stili-

stisch zwar heterogenes aber noch weitge-

hend historisch geprägtes Straßenbild vor-

herrscht. Wohl schon kurz nach der Anlage

der Straße im ersten Drittel des 19. Jh. als Be-

Museumstr. 1, Herzog Anton Ulrich-Museum, 1883-1887, Architekt O. Sommer

211